本態性振戦になったとき -私のチョイス-

謎の手のふるえ

Aさん(男性・72歳)に手のふるえの症状が出始めたのは、肩の手術を受けた後でした。

一番困ったのは、大好きなマージャンをするとき。麻雀牌をつかむ手がふるえて、積んである牌を崩してしまいます。

当初、手のふるえは肩の手術の後遺症だと思っていたAさん。しかし、検査をしても肩に異常は見つかりませんでした。その後も、大好きな読書をするときにページをめくれなかったり、箸をうまく使えなかったりと、生活に支障が出て来るようになりました。

なんとかふるえを止めたかったAさんは、脳神経内科を受診しました。すると「本態性振戦」と診断されたのです。「本態性」は原因不明、「振戦」はふるえという意味で、「本態性振戦」は、何かをしようとしたときに手がふるえる病気です。

処方されたβ遮断薬をのんでいると、ふるえは治っていきました。しかし、Aさんは、1日2回薬をのみ続ける生活を苦痛に感じていました。そこで、手術をチョイスしたのです。

メスを使わない最新治療 FUS

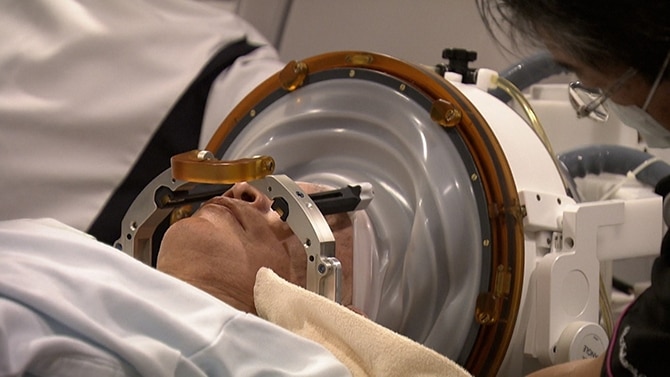

Aさんが受けたのは、集束超音波治療(FUS)という、2019年に本態性振戦に保険適用になった新しい手術です。超音波発生装置から出る1000本近い超音波を視床Vim核という場所に集中的に当てて温度を上げ、熱で固めます。脳の視床Vim核はふるえの増強に関わっていることがわかっており、この働きを抑えることでふるえを止めるのです。FUSは超音波1本1本のエネルギーが弱い上、ピンポイントで当てられるため、周辺の脳にダメージを与えにくいのも特徴です。頭蓋骨に穴を開ける必要がないため、患者の負担も少なくてすみます。

FUSでは、全身麻酔はせず、意識がある状態で手術を行います。脳のMRI画像でターゲットの視床Vim核を慎重に確認しながら、超音波を照射していきます。最初は視床Vim核が40℃くらいの低い温度になるよう、超音波を照射します。1回の照射は20秒ほど。徐々に温度を上げながら、視床Vim核が固まるまで数回に分けて照射します。

途中で医師が診察に入り、副作用と効果のチェックを行います。細かな診察を続けながら、温度を少しずつ上げていきます。最終的に視床Vim核が53℃になるよう照射したところで終了。Aさんの手術にかかったのは、3時間ほどでした。

手術は成功

手術後、Aさんの指先のふるえはほとんどなくなり、箸もスムーズに使えるようになりました。手術の2日後にAさんは退院。右手のふるえはすっかり止まり、好きな歴史の本も落ち着いて読めるようになりました。