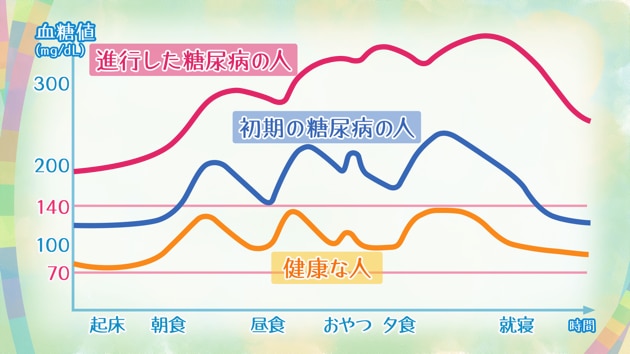

血糖値は驚くほど変動している

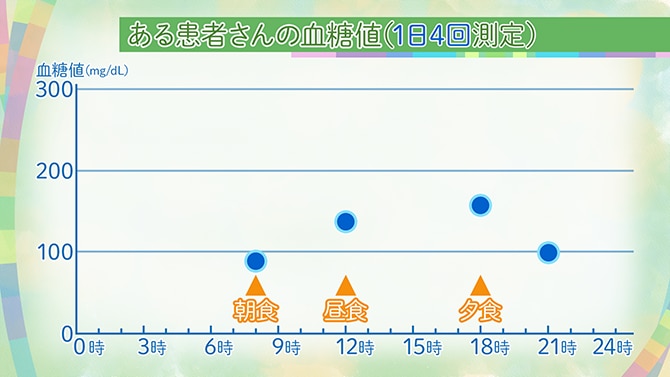

上のグラフは、ある糖尿病の患者さんが1日4回、自分で少量の血液を指先から採って血糖値を測定した結果です。血糖値は70〜140mg/dLにほぼ収まり、特に問題は見受けられません。ところが、同じ人が24時間の血糖値の変動を調べたところ、下のようになりました。

朝食後や昼食後に血糖値が急上昇しています。これは「血糖値スパイク」と呼ばれるもので、全身の血管にダメージを与え、動脈硬化や心筋梗塞・脳梗塞のリスクを高めます。

しかも明け方には低血糖が起こっています。就寝前に注射したインスリンが効き過ぎたためと考えられます。低血糖は意識低下を招くおそれがあり、認知症・心筋梗塞・脳梗塞のリスクも高めます。このような高血糖や低血糖は、従来の血糖自己測定では見逃されやすいのです。

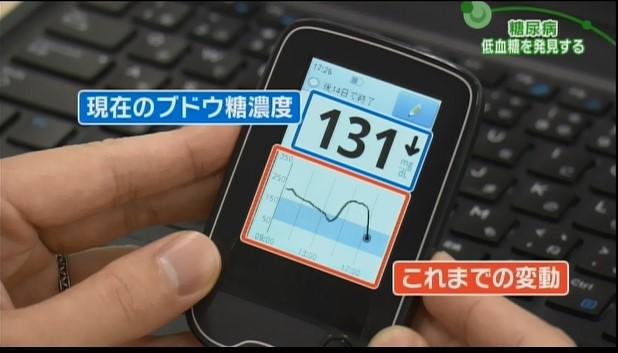

24時間モニターできる医療機器

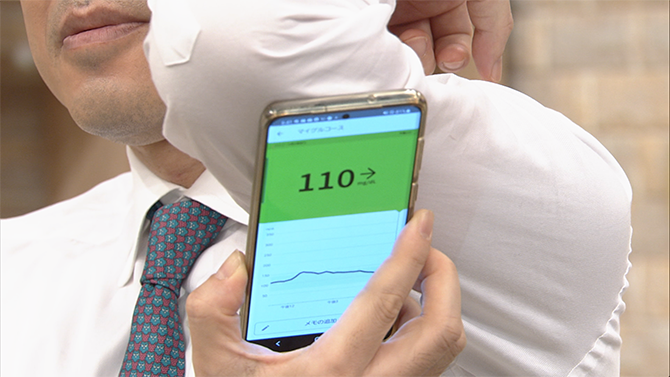

24時間の血糖値は「持続血糖モニター」と呼ばれる医療機器で調べることができます。現在3社が製品を販売しています(写真)。腕や腹部に装着すると、非常に細いセンサーが皮下に挿入され、刻々と変わる血糖値を常に把握することができます。

そのうちの一つの機器では、アプリをインストールしたスマートフォンを、服の上からセンサーにかざせば、血糖値が表示されます。いずれの機器でも、記録されたデータは、インターネットを介して医師と共有することもできます。

持続血糖モニターが保険適用されるのは、1型糖尿病の人やインスリン治療をしている2型糖尿病の人などです(製品によって異なります)。保険適用でなくても、製品を自費で購入して使う人も増えてきました。では、持続血糖モニターでどんなことがわかるのか、詳しく見ていきましょう。

食事で変わる血糖値

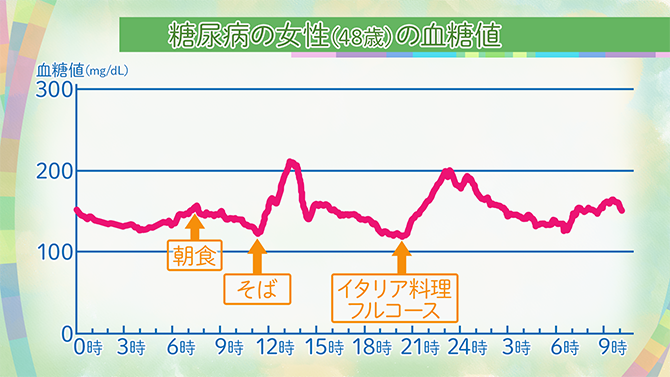

上のグラフは、糖尿病の人が、ある日の血糖値を持続血糖モニターで調べたものです。朝食は牛乳が中心でパンなどを食べなかったため、血糖値はあまり上がっていません。昼食はそばでした。そばは炭水化物のなかでは血糖値が上がりにくいのですが、それでもかなり上がっています。夕食はイタリア料理のフルコース。脂質やたんぱく質が多かったせいか、血糖値の上がり方はゆるやかですが、夜中から次の日の明け方まで高い状態になっています。

上は別の日のグラフです。昼食と夕食の間にせんべいを食べました。おやつも確実に血糖値を上げるのです。

持続血糖モニターを使うと、このように自分が何をどれくらい食べると血糖値が上がりやすいかがわかります。これを参考にして食事の内容や量をコントロールするとよいでしょう。

運動の効果もはっきりとわかる

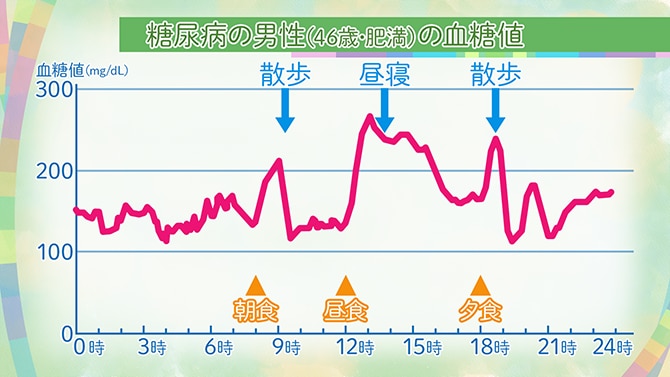

こちらのグラフでは、糖尿病の人が朝食の後と夕食の後に散歩をしたことで、血糖値が大きく下がっています。一方、昼食の後は昼寝をしていたため、血糖値は長時間、高いままでした。散歩程度でも、運動をすれば血糖値を下げる効果がすぐに現れることがわかります。

インスリンや薬の調節も

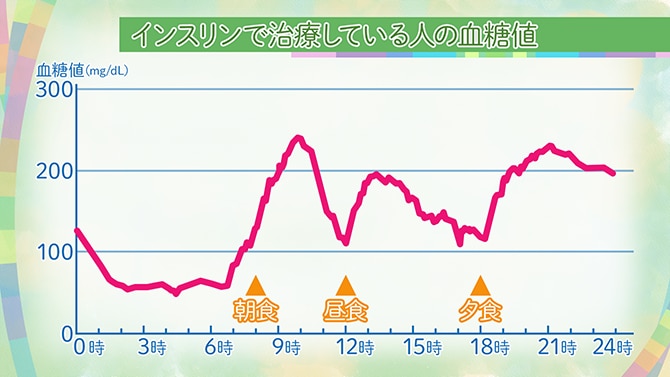

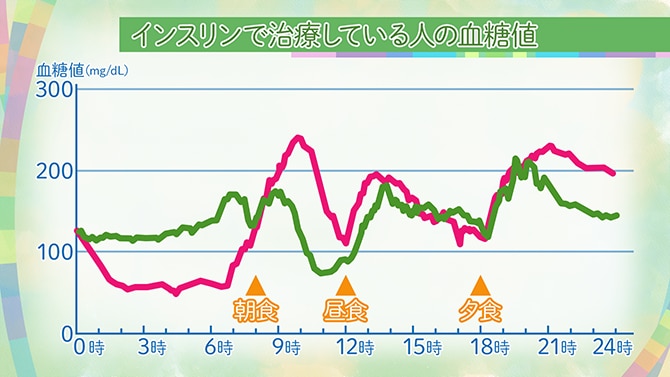

糖尿病でインスリンを1日5回注射している人の血糖値です。就寝前のインスリンが効き過ぎて、明け方に寝ている間に低血糖が起こっています。しかもその反動で、朝食後には血糖値が極端に上昇しています。そこで、就寝前のインスリンの量を減らし、朝食前のインスリンの量を増やしました。その結果が下のグラフです。

グラフの緑の線を見て下さい。明け方の低血糖も朝食後の急上昇も抑えられています。

他の薬についても、一日の中でどのように効いているかがわかるので、薬の種類や量・タイミングを調節することができます。持続血糖モニターによって、患者さん一人ひとりの状態に合ったオーダーメードの治療が期待できるのです。