薬剤アレルギーとは

私たちの病気や怪我の治療を手助けしてくれる、薬。

ところが、正しく使用していても薬に対してアレルギーを起こすことがあります。突然皮膚の一部が赤く盛り上がり、かゆみなどを伴うじんましん、さらには、唇やまぶた、顔面の腫れといった症状が出ると言う人は薬剤アレルギーの可能性があります。

原因の1つに、身近で手に入りやすい市販薬があります。

また、ある処方薬では子供の頃に経験した病気が原因で重い薬剤アレルギーを発症するケースも報告されています。

そこで薬剤アレルギーを早期に発見する方法や、対処法についてお伝えします。

市販の解熱鎮痛薬に注意

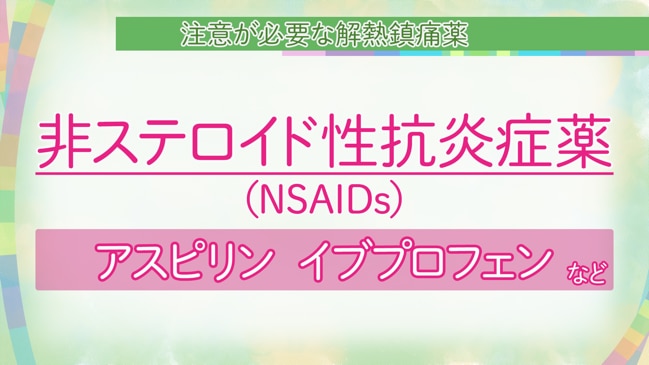

どんな薬でもアレルギーが起こる可能性はありますが、アレルギーを起こしやすい薬がわかってきています。その中の1つが、市販薬としてもよく使われる解熱鎮痛薬です。解熱鎮痛薬の中でも非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と呼ばれるタイプの薬は、薬剤アレルギーが起こりやすいことがわかってきています。

このタイプの薬のほとんどの成分表にはアスピリンやイブプロフェンなど主成分の名前しか書かれていないため、非ステロイド性抗炎症薬かどうかがわかりずらくなっています。

身近で手に入りやすい解熱鎮痛薬は内服の機会も多く、このことは薬剤アレルギーの発症リスクを高める要因の1つとなっています。

薬剤性過敏症症候群とは

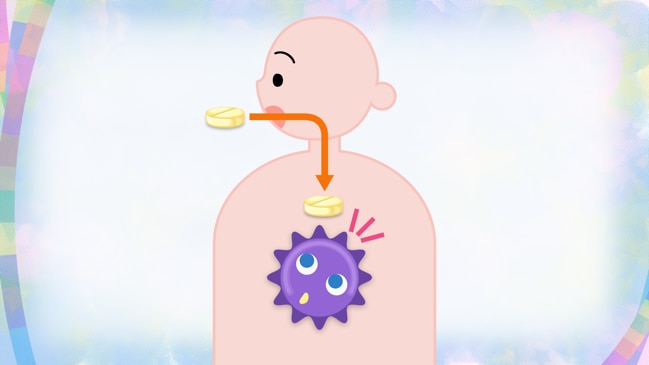

薬剤性過敏症症候群は、ごくまれなケースですが、子どものころに突発性発疹という病気を経験したことのある人が、抗てんかん薬や痛風などの処方薬をのんだために起こる薬剤アレルギーです。

次の項目に該当する人は薬剤性過敏症症候群の可能性があります。

- 発症までに2週間以上かかる

- 38度以上の発熱

- 全身に赤い斑点

- 首、脇の下、股の付け根などのリンパ節が腫れる

- 肝機能障害

突発性発疹の原因となるのはヒトヘルペスウイルス6型の感染ですが、一度でも経験すると、成人になってからもウイルスは体内に潜伏している状態が続きます。そこに、抗てんかん薬などの薬をのむと、それをきっかけにウイルスが時間をかけて再び活動を始めることがあるのです。その結果、活動を始めたウイルスによる影響を受けて発熱や、重度の発疹などが起きてしまいます。

ごくまれですが、市販の総合感冒薬で発症したケースもあります。

薬剤アレルギーの検査

薬剤アレルギーを疑う場合に行う検査はパッチテスト・プリックテスト・内服テストなどがあります。

パッチテスト

原因が疑われる薬の成分を検査用の絆創膏にしみこませて、背中や腕に2日間ほど貼って、反応をみます。

プリックテスト

原因が疑われる薬を液状にして、腕にたらし、専用の針で針穴程度の傷をつけ、15分程度反応をみます。症状が強く出る恐れのある人は入院して行う場合もあります。

内服テスト

原因が疑われる薬を少量から徐々に量を増やしてのむ検査です。こちらも重症度にあわせて入院して行う場合があります。

薬剤アレルギーの対処法

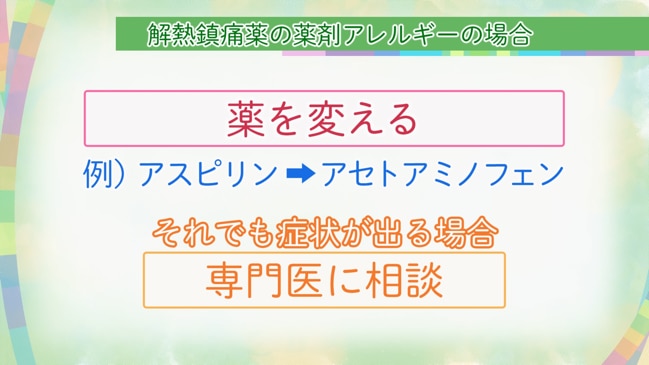

一度薬剤アレルギーになってしまうと完治するのは難しいため、原則、原因となる薬を避けることになります。ただし、薬を止めることで別の問題が起きることもあるため、まずは替えの薬が効くかどうかを検討します。

解熱鎮痛薬の場合

もともとのんでいた薬がアスピリンだった場合には、アセトアミノフェンなど別の鎮痛効果があるものに切り替えれば、多くは内服することができます。それでも症状が出る場合には専門医に相談してください。

薬剤性過敏症症候群の場合

薬剤性過敏症症候群も基本的には、原因の薬を避けることに変わりはありませんが、薬を休止してからも症状が長引いたり、繰り返すことがわかっています。そこで、治療として、ステロイドの内服や点滴による投与を行います。これは入院して受けるケースが多いです。

注意が必要なのは、症状が回復したからといって、すぐに治療をやめてしまうと、症状が悪化したり再燃したりすることがあるので、専門的な医療機関で治療を継続することが重要です。