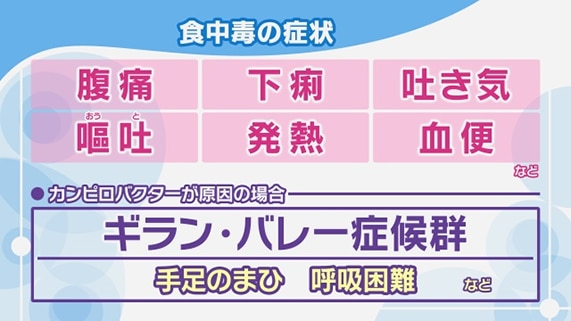

3つのNG 食中毒の危険あり!

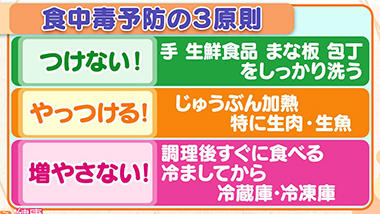

夏は細菌が増えやすく、食中毒には特に注意が必要です。大事なことはまず「温度」の管理。食品を低温で保存し、また加熱して食べることです。もう1つは「時間」の意識。夏は細菌の多くが思いがけず早く増殖してしまうのです。家庭での調理や食品保存で、最も食中毒につながりやすい「3つのNG」をご紹介しましょう。

NG①:生の肉を切った包丁やまな板で 野菜を切ってはいけない

生の肉には食中毒を起こす細菌がついていることが少なくありません。それを切った包丁やまな板で野菜を切ると、その細菌は野菜にもついてしまいます。肉は加熱して食べれば細菌は死滅します。しかし、細菌のついてしまった野菜を生のまま食べて食中毒を起こしてしまうことがあるのです。

「野菜は先に切る・肉は後に切る」これを忘れないでください。肉と野菜で別の包丁やまな板を使えばなお安心です。また、生の肉に使ったまな板と包丁はすぐに洗剤で洗い、熱湯かアルコールで消毒しましょう。

出典:内閣府ホームページ

出典:内閣府ホームページ(https://www.fsc.go.jp/sonota/shokutyudoku.html)

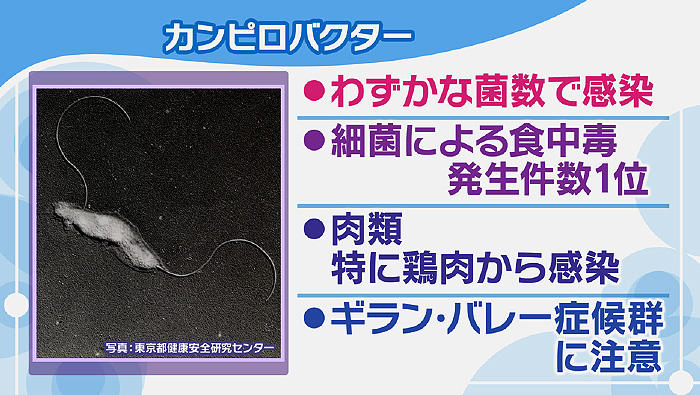

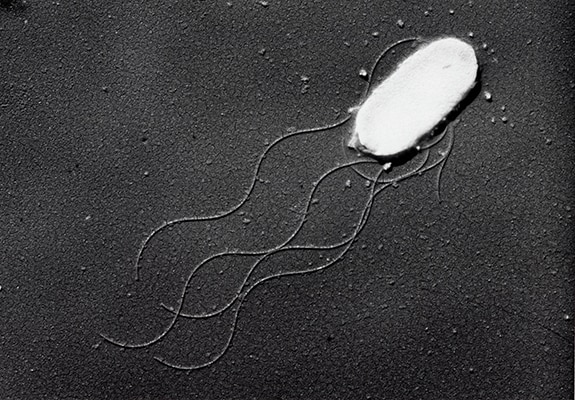

生の肉についている細菌は、O157に代表される病原性大腸菌、サルモネラなどさまざまです。特に鶏肉には、カンピロバクターという細菌(写真)が市販されているものの半数以上についていると報告されています。細菌による食中毒の原因ではカンピロバクターが最も多くなっています。

NG②:生の肉に使った箸を 焼けた肉に使ってはいけない

焼き肉などで、生の肉をつかんだ箸で、焼けた肉を取ったり食べたりしてはいけません。肉についている細菌は焼けば死滅しますが、箸に付いた細菌がそのまま口に入ってしまいます。生の肉に触れる箸と食べる箸は必ず別にしましょう。

提供:東京都健康安全研究センター

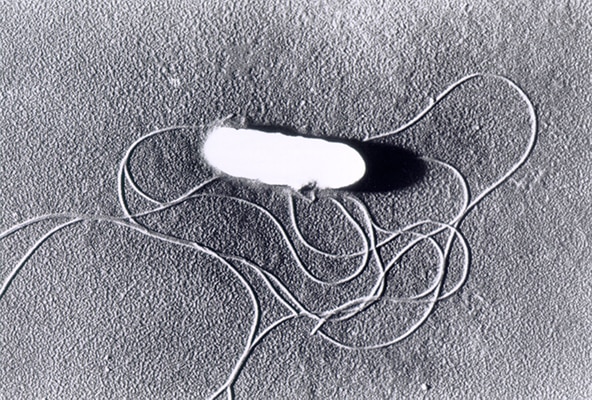

提供:東京都健康安全研究センターもちろん、牛肉を生で食べるのは最も危険です。O157(写真)などの重篤な食中毒が起こりかねません。過去には多数の死亡者を出しています。そうした事件を受け、牛肉のユッケ、牛刺し、牛肉のレバーは法律で提供する条件を厳しく定めたり禁じたりしています。家庭でも生の牛肉を食べることは厳禁です。

言い換えれば、肉による食中毒を防ぐ鉄則は十分な加熱です。特にハンバーグなどのひき肉は細菌が内部まで入り込みやすいので、しっかり焼きましょう。加熱の目安は「中心部まで75度以上で1分以上」。実際の調理ではハンバーグの肉汁を確認してください。肉汁は赤から黄色そして透明に変わっていきます。透明になったら中まで十分焼けているはずです。

NG③:冷蔵庫を過信してはいけない

提供:東京都健康安全研究センター

残った食品は冷蔵庫に入れると思います。しかし冷蔵庫を過信してはいけません。ほとんどの細菌は冷蔵庫では大人しくしていますが、リステリアという細菌(写真)は増えてしまいます。これまであまり知られていませんでしたが、年間推定200人程度が国内でリステリアによる感染症を発症しているとわかってきました。

リステリアの食中毒が心配されるのは、パテなどの食肉加工品、スモークサーモン、ソフトタイプのナチュラルチーズなどです。リステリアは多くの食品に付いていますが食べる前に加熱すれば大丈夫です。しかし、これらの食品は食べる前に加熱しないため食中毒を起こすことがあるのです。冷蔵庫の温度が通常設定の4℃の場合、5日間を超えるとリステリアが増え食中毒のリスクが高まります。特に、食の細くなった高齢の方が、残った食品を何日も冷蔵庫に入れておき、何度も出し入れして食べるような場合が危険だと考えられます。