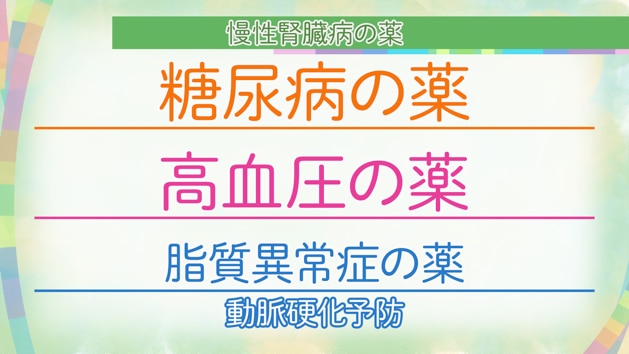

慢性腎臓病の薬とは?

慢性腎臓病では、糖尿病や高血圧の薬をよく使います。糖尿病や高血圧が原因で慢性腎臓病を発症する人が多く、このような病気が悪化すると慢性腎臓病も悪化してしまうためです。これらの薬は動脈硬化を抑え心筋梗塞や脳卒中を防ぐためにも重要です。脂質異常症があれば、その薬を使うこともあります。

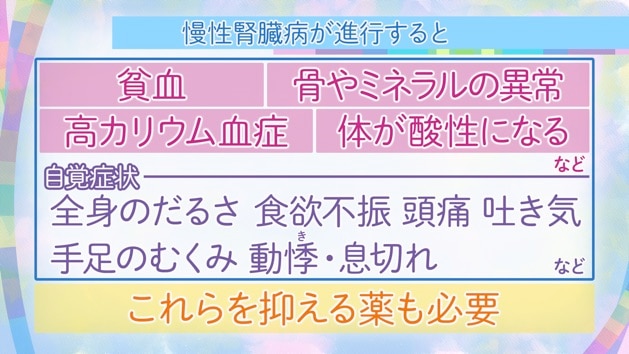

慢性腎臓病が進行すると、貧血、骨やミネラルの異常、高カリウム血症、体が酸性になるなどの異常が起こります。全身のだるさ、食欲不振、頭痛、吐き気、手足のむくみ、動悸・息切れといった自覚症状も現れます。その場合これらを抑える薬も必要になります。

新しい薬(1)貧血や高カリウム血症を抑える

慢性腎臓病による症状を抑える新しい薬が最近続々登場しています。1つは貧血を抑える薬です。腎臓は赤血球を作る指令を出していますが、慢性腎臓病ではその働きが低下して貧血が起こりやすくなります。ひどくなると動悸(どうき)や息切れが起こったり疲れやすくなったりします。

慢性腎臓病による貧血に対して使われるこれまでの薬は、注射薬だけなので、使いにくい場合がありましたが、新しい薬HIF-PH阻害薬は、のみ薬なので使いやすくなっています。

高カリウム血症を抑える新しい薬も登場しました。腎臓は血液中のカリウム濃度を調節していますが、慢性腎臓病でその働きが低下するとカリウム濃度が異常に高くなってしまいます。そうなると危険なタイプの不整脈、筋力の低下、下痢などが起こりやすくなります。それを防ぐには、薬を使ってカリウムを吸着し排出させる必要があります。

これまでの薬はポリマー性で、のんだあと水分を含んで膨らむ薬だったため、おなかが張ったり便秘になったりして困ることがありました。新しい薬は非ポリマー性で、のんでも膨らまないため使いやすくなっています。

このほか、慢性腎臓病が進行すると体内にリンがたまりますが、それを吸着する薬もここ数年で新しいものが出てきました。

新しい薬(2)腎臓の働きの低下そのものを抑える

さらに、慢性腎臓病の新薬として期待されているのは、腎臓の働きの低下を抑える薬です。糖尿病や高血圧の薬としてすでに使われているSGLT2阻害薬とMR拮抗(きっこう)薬がその代表です。

これまで慢性腎臓病には、原因になった糖尿病や高血圧を治療する薬か、慢性腎臓病によって起こる症状を抑える薬しかありませんでした。しかし、SGLT2阻害薬とMR拮抗薬は、慢性腎臓病そのものに対する薬です。こうした薬が使えるようになれば、慢性腎臓病の薬物治療は大きく変わってくると考えられます。

2021年 健康保険適用となったSGLT2阻害薬

2021年9月、慢性腎臓病の薬として、SGLT2阻害薬の一部に健康保険が適用されました。治験では、さまざまな進行度の患者さんすべてにおいて、心不全などの合併症の発症が平均して3〜4割下がりました。ただし、SGLT2阻害薬は透析治療中には使うことができません。慢性腎臓病と診断されてからできるだけ早い段階で使い始めることが重要です。そうすることで腎機能が維持しやすくなり、その結果、透析治療を回避したり、開始時期を遅らせることが期待できます。

SGLT2阻害薬は、頻尿や生殖器感染症、体重減少などの副作用が起こることがあるので、使い始めて体調の変化を感じたら、すぐに医師に相談することが大切です。

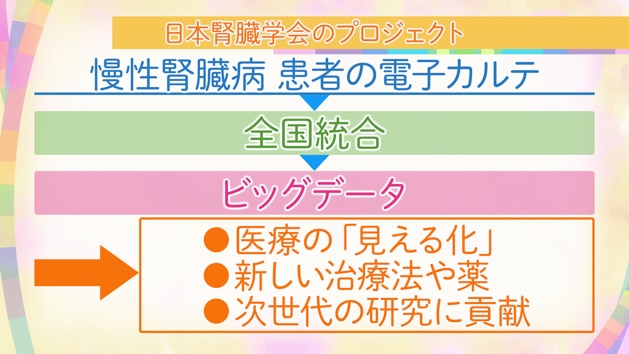

15万人のビッグデータを活用

慢性腎臓病の患者さんの電子カルテを全国規模で統合してビッグデータを作るプロジェクトを、日本腎臓学会が日本医療情報学会の協力で進めています。すでに15の大学病院から15万人分の情報が集まりました。これを活用して、医療の「見える化」、新しい治療法や薬の開発、次世代の研究への貢献などを目指します。

慢性腎臓病には、まだ不明の部分が大きいので、このプロジェクトを通じて慢性腎臓病の原因や治療法が新たに発見されることが期待されています。それにはAI(人工知能)によるビッグデータの解析がカギになります。

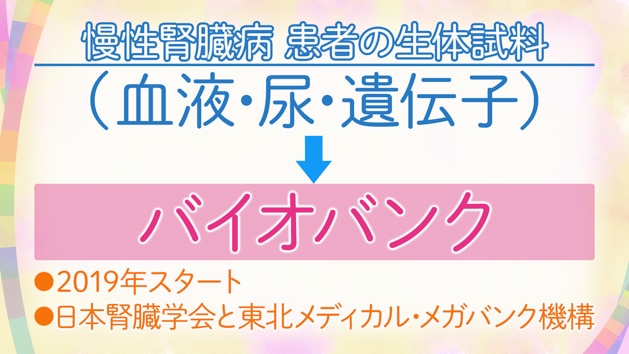

血液・尿・遺伝子のバイオバンクのプロジェクト

慢性腎臓病の患者さんの血液・尿・遺伝子などの生体試料を集めるバイオバンクのプロジェクトもあります。日本腎臓学会と東北大学の東北メディカル・メガバンク機構が2019年にスタートさせました。

慢性腎臓病の原因である糖尿病や高血圧になりやすいかどうかには、遺伝子が関係します。また、血液や尿には腎臓病が重症化しやすいかを予測する指標があると考えられています。バイオバンクによってこれらが解明されれば、個別化医療つまり患者さん一人ひとりに最適なオーダーメードの予防や治療が提案できるようになるでしょう。