脳梗塞の主な原因となる動脈硬化と心房細動

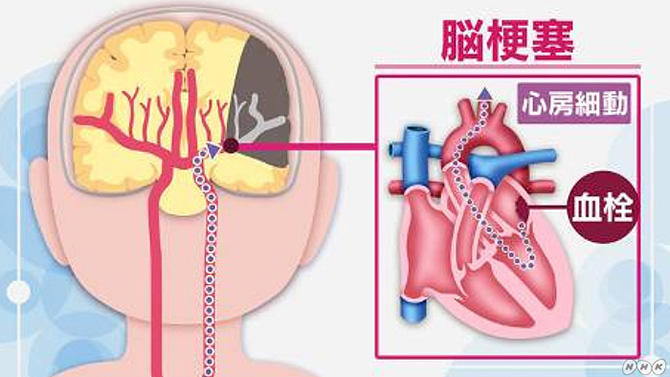

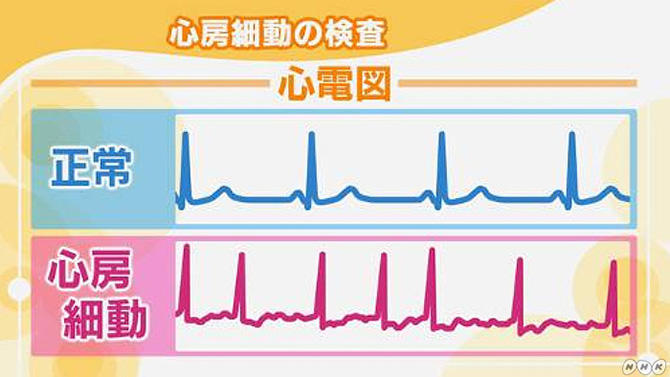

脳梗塞は、血栓が脳の血管に詰まって起こる病気です。動脈硬化や心房細動があると血栓ができやすいため、これらの病気を持つ人は脳梗塞に注意が必要です。

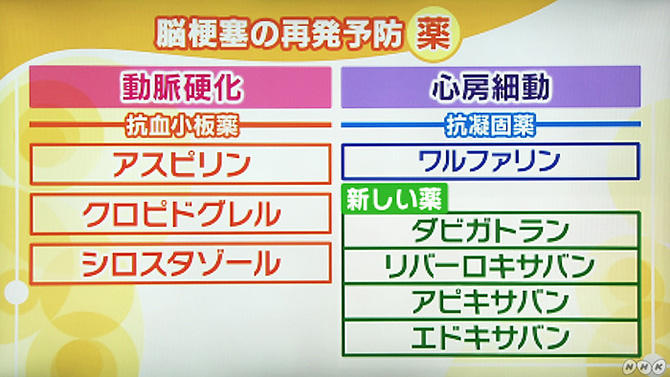

また脳梗塞が発症してしまったあと、治療によって血管の詰まりを解消したとしても、脳梗塞の根本的な原因がなくなったわけではありません。治療後に再発した人は1年間に5%、5年間では20%ほどもいるといわれています。再発を予防するためにも、脳梗塞の原因となる動脈硬化と心房細動への対策をとることが重要です。

動脈硬化が原因の脳梗塞

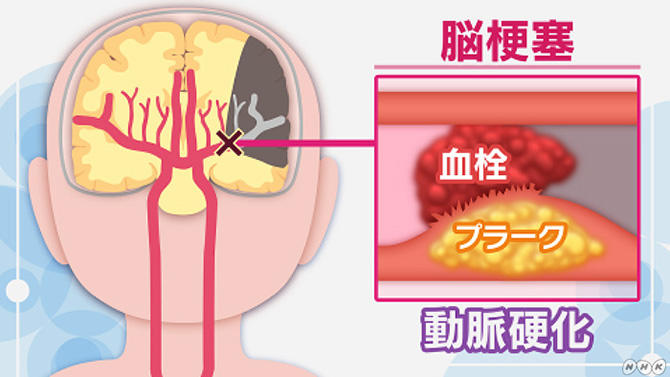

動脈硬化は、50歳以上で起こりやすくなります。動脈硬化が進行すると、脳の血管壁にコレステロールがたまり、プラークと呼ばれる膨らみができます。このプラークが大きくなって血液の通り道が狭くなると、その部位に血栓ができやすくなり、脳の血管を塞いでしまう場合があります。

また、動脈硬化は、脳の血管だけでなく首の血管にも起こり、そこに血栓ができる場合もあります。その血栓が血流にのって脳の血管まで運ばれることで脳梗塞を引き起こす場合もあります。

動脈硬化を原因とする脳梗塞には、2つのタイプがあります。ラクナ梗塞とアテローム血栓性脳梗塞です。

ラクナ梗塞は細い血管に、アテローム血栓性脳梗塞は太い血管に血栓が詰まることが特徴です。梗塞がどこに起こるかによりどちらの脳梗塞も、重いものから軽いものまでさまざまな症状が現れます。

動脈硬化かどうかがわかる「頚(けい)動脈エコー検査」

脳梗塞を予防するには、動脈硬化の進行具合を調べることが大切です。

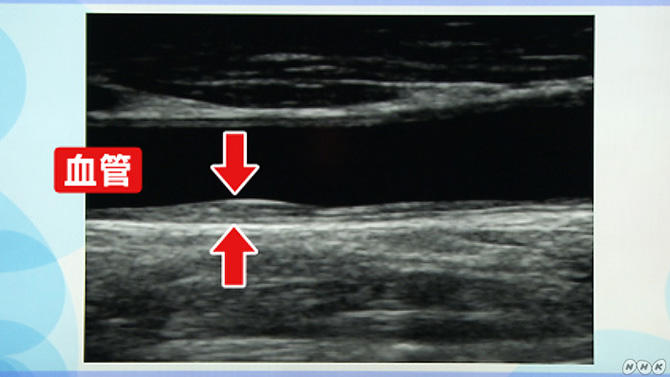

動脈硬化を調べるために行われるのが「頚動脈エコー検査」です。頚動脈を画像化することで、脳を含む全身の動脈硬化の状態をある程度知ることができます。頚動脈は血管が太く、調べやすい位置にあるので容易に検査できます。

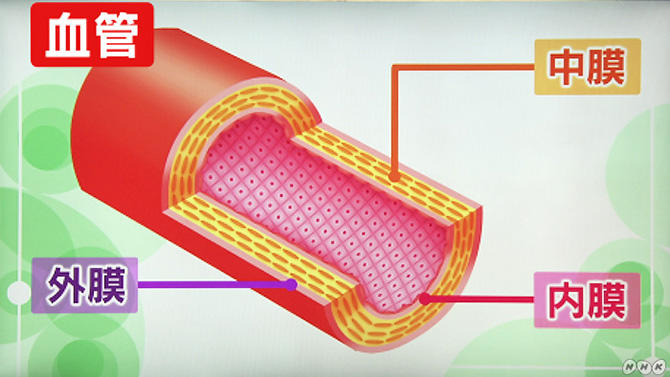

頚動脈エコー検査は、血管壁の内膜と中膜を合わせた厚みを調べます。内膜と中膜を合わせた厚さが1.5mmを超えると動脈硬化と診断されます。その厚みが増すほど脳梗塞の危険性も増してしまいます。