卵巣がんとは

卵巣は子宮の左右に一つずつある臓器です。女性ホルモンを分泌するほか、閉経までの間、卵子を周期的に放出する「排卵」の働きもあります。この卵巣にできるのが卵巣がん(癌)です。

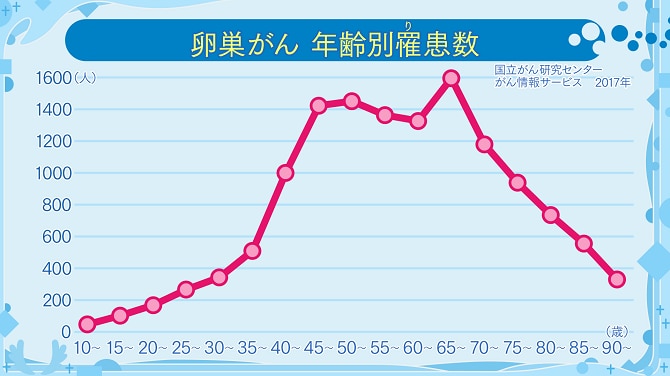

卵巣がんは40歳代から急激に増えます。残念ながら、現在のところ、有効な検診や早期発見の方法は確立されておらず、早期発見の難しいがんといえます。

卵巣がんの症状

- 初期

症状ほとんどなし - 進行した場合に現れる自覚症状

下腹部の張り、圧迫感、痛み、しこりなどが現れます。下腹部の張りを太ったと考え、見逃しがちになります。「食後でなくても、おなかが出ている」「圧迫感があってトイレに行きたくなるが、尿は出ない」「風船のようにおなかが膨らんできた」などの場合には注意が必要です。

重要!気になる症状がある場合は、卵巣がん以外の病気の可能性もあるので、婦人科を受診しましょう。

卵巣がんのリスク

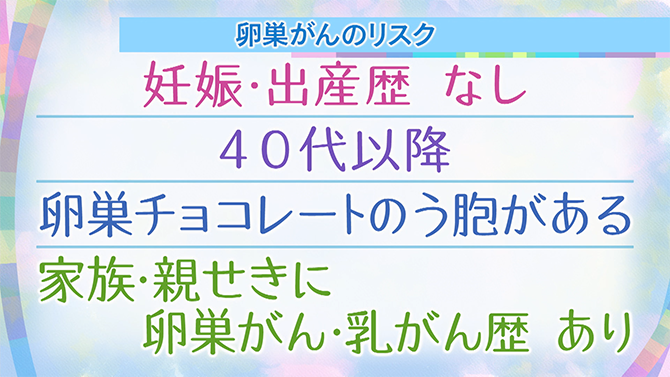

卵巣がんを発症しやすい要因としては、主に次の4つが挙げられます。自分のリスクと自覚症状に注意が必要です。

妊娠・出産歴がない

卵巣がんの原因はまだ十分に解明されていませんが、排卵の回数が多いほどリスクが高くなると考えられています。妊娠や出産で排卵が中断されることがなかった人は、生涯の排卵回数が多くなります。また、出産歴があっても高齢出産の場合は、出産するまでに既に排卵の回数が多くなっているため、リスクが高くなると考えられています。

40歳代以上

排卵の回数が増えるほど、リスクが高くなります。

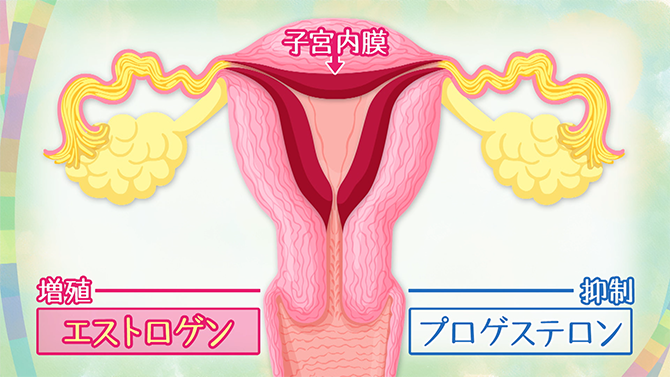

卵巣チョコレートのう胞がある

卵巣に子宮内膜が増殖する「卵巣チョコレートのう胞」がある人は、卵巣がんの発生する可能性が約1%あるとされています。定期通院の際には、経腟(ちつ)超音波検査で、卵巣の状態もチェックしてもらいましょう。のう胞が大きい場合は、がん化を防ぐために、卵巣を摘出する手術の検討が勧められます。

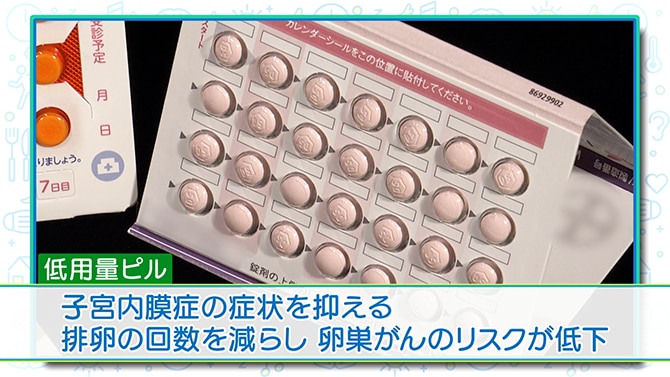

子宮内膜症の治療では経口避妊薬の「低用量ピル」が使われますが、症状が抑えられるだけではなく排卵回数が減ることで、卵巣がんのリスクが低下すると考えられています。副作用としてごくまれに静脈の中に血の塊ができる「血栓症」が起こることがあります。必ず医療機関で適切に処方してもらいましょう。

家族・親戚(せき)に卵巣がん・乳がん歴がある

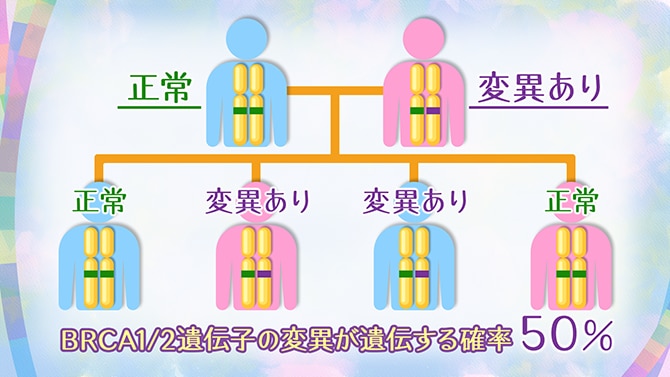

卵巣がんの約1割は、遺伝的要因が関係しているとされています。これを「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)」といいます。「BRCA1」または「BRCA2」という遺伝子に変異があると卵巣がんや乳がんのリスクが高くなるとされています。

遺伝子変異があると、そうでない人と比べて乳がんのリスクが5〜10倍、卵巣がんのリスクが8〜60倍高くなるといわれています。両親のどちらかに遺伝子の変異がある場合、男女関係なく子どもに50%の確率で遺伝します。男性の場合、卵巣がないので卵巣がんは起こりませんが、乳がん、前立腺がんなどを発症するリスクが高くなります。

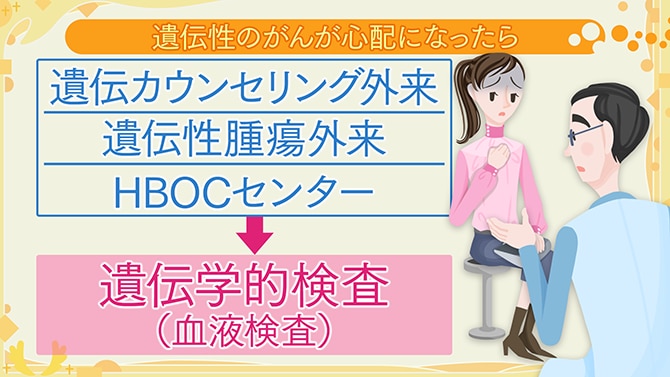

自分がHBOCかもしれないと不安に思ったら、各地のがんセンターや大学病院などの「遺伝カウンセリング外来」や「遺伝性腫瘍外来」「HBOCセンター」などの専門外来で相談してください。その際、血縁者のがんの発症状況を確認しておくとよいでしょう。

専門外来で詳しく調べたほうがよいと判断されると、血液検査による遺伝学的検査が提案されます。2020年4月からこの検査は、すでに卵巣がんを発症した人であれば健康保険が適用されています。また、乳がんと診断された人は一定の用件を満たせば、検査に健康保険が適用されるようになりました。

リスク低減卵管卵巣摘出術

HBOCであっても、必ず卵巣がんを発症するわけではありません。しかし卵巣がんには有効な検診方法がないので、その発症リスクを下げるために、あらかじめ卵巣と卵管を摘出する「リスク低減卵管卵巣摘出術」を受ける選択肢もあります。ただしこの手術は、骨粗しょう症などのリスクや精神的負担などのさまざまな問題を含んでいるので、専門的な施設でカウンセリングを受けるなど、よく相談してから選択することが勧められます。

記事『新たに保険適用に!遺伝性乳がん卵巣がん症候群の検査と治療』

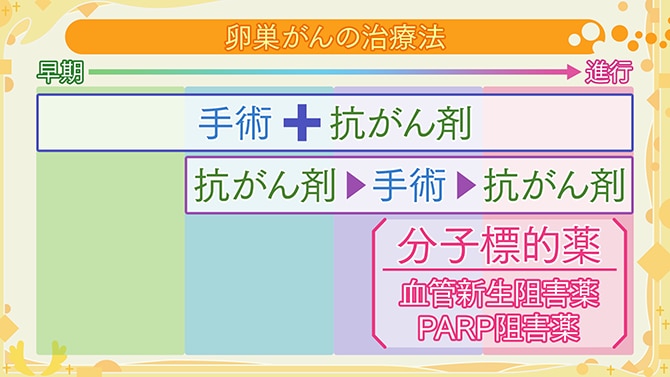

卵巣がんの治療

治療の柱は、手術と抗がん剤治療です。

手術 がんの広がり方で手術方法が決まる

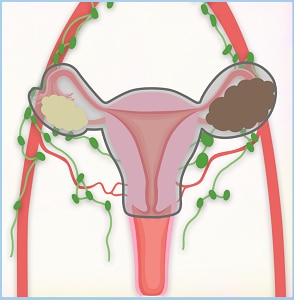

ごく早期で、がんの組織型によっては、がんがある側の卵巣と卵管を切除し、片側の卵巣を残すことができるケースもありますが、再発リスクはあります。

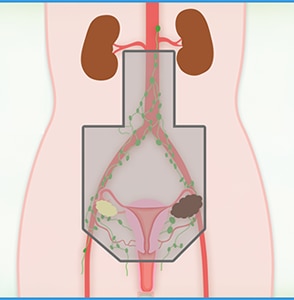

両側の卵巣と卵管、子宮、大網(胃と大腸の間にある膜)の一部を切除。

両側の卵巣と卵管、子宮、大網、腸の一部、リンパ節など、切除できる部分をできるだけ切除してがんを取り除きます。

抗がん剤治療

ほとんどの場合、手術後には抗がん剤治療が行われます。手術で取り切れなかったがん細胞を、抗がん剤で消失されるのが目的です。かなり進行した卵巣がんでも、組織型によっては抗がん剤がよく効きます。そのため、先に抗がん剤でがんを小さくしてから、手術を行うこともあります。

抗がん剤治療は、複数の抗がん剤を組み合わせるのが基本で、「カルボプラチン」に、「パクリタキセル」または「ドセタキセル」を併用します。

分子標的薬

近年、従来の抗がん剤に加えて新しい薬も登場しています。がん細胞の中の特定の分子を狙い撃ちして増殖を抑える「分子標的薬」の「血管新生阻害薬」や「PARP(パープ)阻害薬」です。特にPARP阻害薬は、BRCAに遺伝子変異のある卵巣がんに高い効果が示されています。