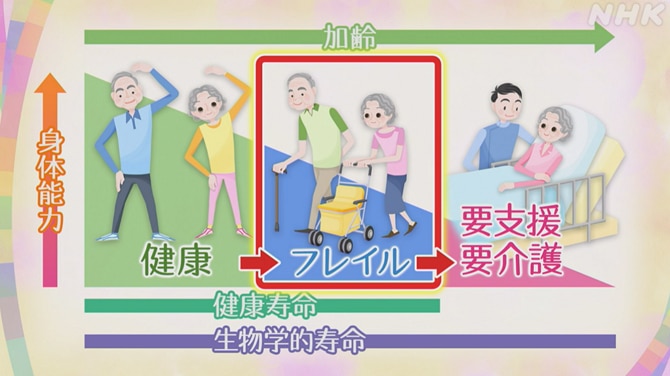

フレイルとは?

フレイルとは、加齢にともなってさまざまな機能の低下が進み、それによって健康障害を起こしやすくなっている状態のことを言います。

運動機能や認知機能が衰えると、介護の必要な状態に陥るリスクも高まります。心身が衰え、疲れやすくなり、家に閉じこもりがちになることも少なくありません。

フレイルを加速させる「低栄養」

フレイルを進行させないためには、栄養状態に気をつけることが重要です。

また、適切な食事や運動によって、フレイルを進行させないだけでなく、状態を改善し、健康な状態を取り戻すこともできます。

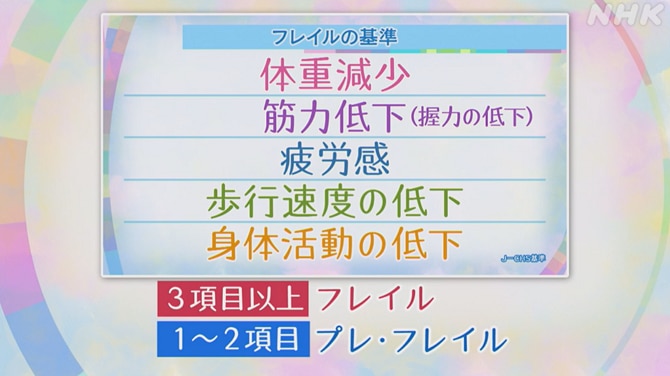

フレイルを見極める5つの基準

フレイルを見極める5つの基準は、「体重減少」「筋力低下」「疲労感」「歩行速度の低下」「身体活動の低下」です。

体重減少は、自分で意図していないのに、6か月で2~3kg以上の体重減少があることを指します。

筋力低下(握力の低下)は、握力が男性では26kg未満、女性では18kg未満。

疲労感は、ここ2週間わけもなく疲れたような感じがすること。

歩行速度の低下は、前に比べて歩くのが遅くなったと感じることです。

身体活動の低下は、①軽い運動・体操をしているか?②定期的な運動・スポーツをしているか?という質問に対して、いずれも「していない」場合をいいます。

この5つのうち、3つ以上が該当すると「フレイル」です。1つまたは2つだけの場合は、フレイルの前段階「プレフレイル」となります。

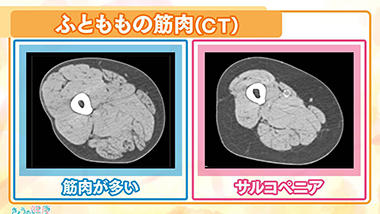

特に筋力の減少、筋肉量の減少など、専門用語で「サルコペニア」と言いますが、こうしたことに注意した栄養のとり方が大切となってきます。

サルコペニアとフレイルの関係

サルコペニアはフレイルと深い関係にあります。低栄養によって筋肉量が減少したり、筋力の低下する状態を「サルコペニア」と呼んでいます。

サルコペニアになると、身体機能が低下します。すると、活動度がおち、基礎代謝量も低下します。その結果、食欲が低下し、食事の摂取量が減少します。すると、さらに低栄養におちいってしまいます。低栄養をきっかけに、筋力の低下する「サルコペニア状態」になり、それによって介護リスクの高くなる「フレイル状態」が進むという悪循環が加速するのです。

健康であるためには、悪循環を断ち切ってフレイルを予防することが大切です。

BMIの下限の引き上げ 高齢者は体重が落ちすぎないようにする

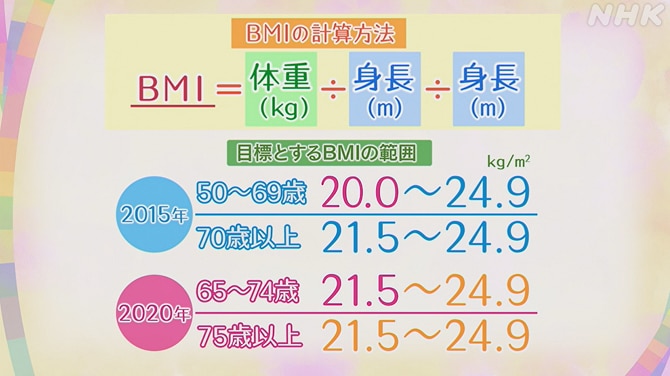

BMIは、適正な体重の評価の目安となるもので、〔BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)〕であらわされる数値のことを言います。

BMIの増減をみることで、摂取エネルギーと消費エネルギーの収支のバランスがとれているかどうかがわかります。

今回の改訂では、高齢者の年齢区分が増やされ、「高齢者ひとくくり」にせず、きめ細かく対応しています。

フレイル予防を考慮し、65歳~69歳の目標とするBMIの範囲の下限が20から21.5にひき上げられ、痩せ過ぎないように促されました。

この範囲に体重を維持するようにエネルギー摂取することが勧められます。

BMIというと、高くなりすぎることに注意しようと思いがちですが、高齢者は体重が落ちすぎないように、エネルギーをとることが大切です。

高齢者がとるべき栄養素

たんぱく質

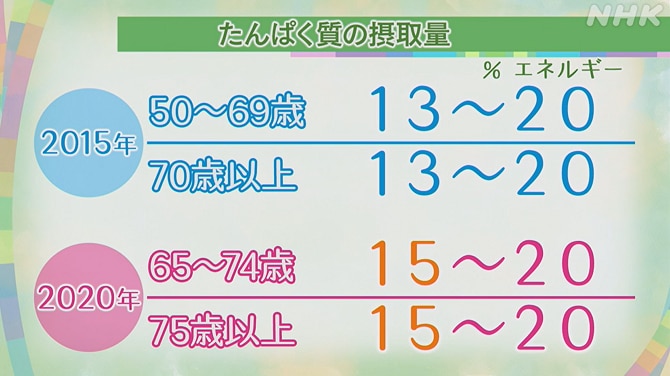

高齢者が特にとるべき重要な栄養素がたんぱく質です。

たんぱく質は、人間が生きていくうえで重要な栄養素で、筋肉や内臓など、わたしたちの体のあらゆる組織が、たんぱく質でできています。また、人間が活動するためのエネルギー源となっています。

栄養バランスのなかでたんぱく質の摂取量を確保しないと、筋肉の量や質が低下し、フレイルを招きやすくなります。今回、高齢者のフレイル予防の観点から、65歳以上のたんぱく質の摂取基準の下限を、1日の摂取エネルギー量の13%から15%に引き上げられました。

たとえて言うなら、朝食に牛乳コップ1杯を必ず足して、夕食に豆腐を1/3丁加えるといったイメージです。

65歳以上では、少なくとも1日に体重1キロあたり1グラム以上のたんぱく質を摂取することが望ましいとされています。(体重が60kgの人なら、60g)

たんぱく質が豊富に含まれている食品には、魚・肉・とうふ・乳製品などがあります。

たんぱく質が豊富なささ身のレシピビタミンD

ビタミンDも、不足すると高齢者にとっては要介護のリスクにつながるので大事な栄養素です。

ビタミンDは骨の発育に欠かせない栄養素であり、特に高齢者でビタミンDの不足した状態が長く続くと、骨粗しょう症をきたし、骨折のリスクが高まります。

また、ビタミンDは筋力維持にも大きくかかわっており、ビタミンDが不足すると、転倒のリスクが高まります。

ビタミンDが不足することで骨折や転倒のリスクが上がり、結果的に介護の必要な状態になりやすくなってしまうのです。

ビタミンDは、きのこ類に含まれるビタミンD2と、魚に含まれるビタミンD3に分類されます。

また、食べてとるだけではなく、日光の紫外線を浴びることにより、皮膚でも作られます。日照により、皮膚でビタミンDが産生されることを考えると、フレイル予防にあたっては、適度な日光浴は有効な手段です。

フレイルの原因は生活スタイルにも

食事内容のほかに、食事のとり方など、生活スタイルのなかにもフレイルの原因があります。

高齢者夫婦世帯や、独りぐらしの世帯の孤食

毎回食事を作るのが大変だ、毎日同じものは飽きる、食事が楽しくない、1人だから簡単に済ませる(ご飯とお味噌汁のみ、菓子パンや麺類と単品メニューなど)、といったことから食事の回数が減り、低栄養になってしまう可能性があります。

かむ力やのみこむ力など口腔機能の低下

入れ歯による痛みのために、肉や野菜などの硬い食べ物や食物繊維が多い食材を控えたり、柔らかくて食べやすいお粥やペースト状の食品が中心になったりすると、必要なエネルギーやたんぱく質が不足しがちになります。

活動量や味覚・嗅覚の低下

活動量の低下は、筋力の低下とともにフレイルを起こします。また、味覚や嗅覚が低下すると味がわかりにくくなるため、食欲が減退します。唾液の分泌も減少し、かむ力・のみこむ機能が低下することも加わって、エネルギー不足につながっていきます。

認知症にも関係する嗅覚低下の影響フレイル予防 高齢者の食事で注意することは?

1日3食を心がける

1回に食べる量が減るため、1日3食の食事をとらないと、1日に必要なエネルギーや、たんぱく質が不足します。

規則正しい食事は、生活リズムを整えることになり、活動量が増えて食欲が増し、十分な食事をとれるようになります。

孤食よりも共食

家族や友人と一緒に食事をとると、コミュニケーションをとりながら食事ができ、「楽しく食べて、食欲が高まる」「品数も増えて、多様な食材を食べられる」ことにつながり、低栄養になることを避けることができます。

バランスよく食べる

菓子パンや麺類など単品メニューではなく、肉、魚、乳製品、大豆製品など、たんぱく質を多く含む食品をおかずに1品入れましょう。好きなものだけに偏らず、少量でバランスよく食べることが大切です。

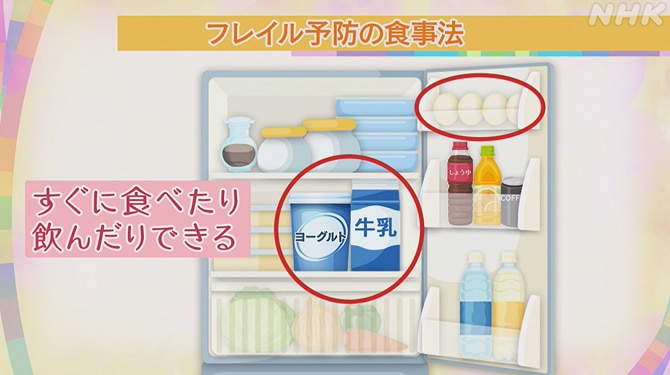

実際のメニューとしては、いろいろな工夫が考えられますが、高齢になると料理を作ること自体、ままならない場合もあります。

そんな時、冷蔵庫の中に乳製品や卵などを入れておけば、さっと出してそのまま食べたり、のんだりできて、必要なたんぱく質やビタミンをとることができます。

高齢者は食事が単調になりがちなので、なるべく多くの食品をとること、そしてよくかんで、ゆっくり食事をすることが大切です。