詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2019年7月 号に掲載されています。

-

テキストのご案内

※品切れの際はご容赦ください。 -

購入をご希望の方は書店かNHK出版お客様注文センター

0570-000-321 まで - くわしくはこちら

更新日

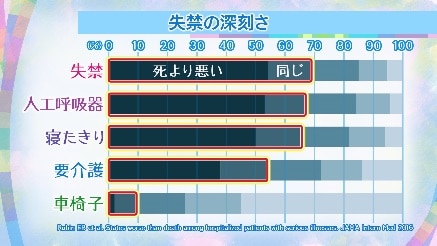

500万人以上が悩まされている「便失禁」。便失禁は、自分の意思に反して、便がもれる症状のことです。命に関わる病気ではありませんが、「トイレまで間に合わない」「外出できなくなる」「うつ状態になる」など、便失禁の症状は深刻です。

このグラフは、60歳以上の重症疾患を抱える患者さんを対象に、便と尿合わせた「失禁」「人工呼吸器」「寝たきり」「要介護」「車椅子」が、死の問題と比べてどうかを5段階評価したデータです。失禁の問題が最も深刻で、約7割の人が「死と同じかそれよりも悪い問題」と回答しています。

肛門括約筋の「衰え」や「損傷」などによって、便失禁が起こります。

肛門括約筋が衰える原因の1つが加齢です。高齢者や介護を必要とする人に多いと報告されています。肛門を締める力が加齢などによって弱くなると、便失禁を生じます。

肛門括約筋の損傷は、分べん、痔や大腸がんなど肛門や直腸の病気やその手術後、また、過敏性腸症候群や糖尿病などの病気でも便失禁を起こすこともあります。

積極的にとった方がよい食材、避けたほうがよい食材があります。

積極的にとった方がよいものは、不溶性食物繊維です。便を硬めにする効果があります。便が軟らかいと便失禁が起こりやすくなります。大麦や玄米などの穀類、さつま芋、ごぼう、にんじん、小松菜、大豆、豆腐などに多く含まれています。

避けた方がよいものは、コーヒーや紅茶などに含まれるカフェイン、アルコール、柑橘系の果物、香辛料の多い食品などです。これらは腸の動きを活発にし、下痢を引き起こしやすくします。

便意を感じたときに速やかにトイレに行って排便することが大事です。また、自分でトイレの場所をあらかじめ把握しておくことも大切です。直腸に便がたまっていなければ便がもれることはないため、外出時や就寝前には排便する習慣をつけましょう。

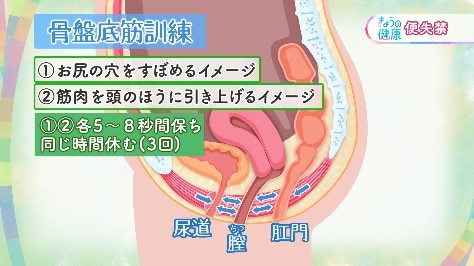

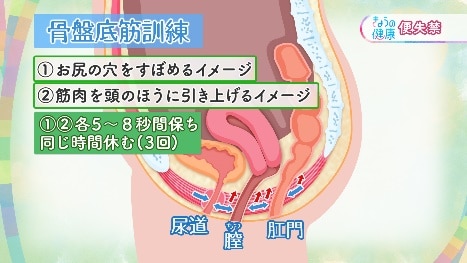

骨盤底筋訓練が有効です。骨盤底筋とは肛門の筋肉などを含む骨盤周辺の筋肉です。底筋を収縮させて筋力をつけることで、便失禁の症状の改善を図ることが期待できます。

【ポイント】

腹筋に力を入れると腹圧が上昇して、便がもれるおそれがあるため、腹筋には力を入れない(収縮させない)。お腹に片方の手を当てて、腹筋に力が入ってないことを確かめながらやるとよい。

【目安】1セット:10~20回 1日3~5セット

薬は、便失禁の原因となっている下痢を改善する薬が使用されます。下痢があると便がもれやすいので、便を適度な硬さにしておくことが、便失禁を防ぐのに効果的です。主に3種類の薬が使われています。

・ポリカルボフィルカルシウム

便の水分を吸収し、大きな固まりにすることで便のもれを防ぎます。主に、軟らかい便を伴う便失禁に対して使われます。

・ロペラミド塩酸塩

ぜん動運動や大腸の水分吸収をおさえて下痢を止める薬で、ポリカルボフィルカルシウムを使っても便が硬くならない場合に使われます。

・ラモセトロン塩酸塩

神経伝達物質に作用する薬で、過敏性腸症候群による下痢に効きます。

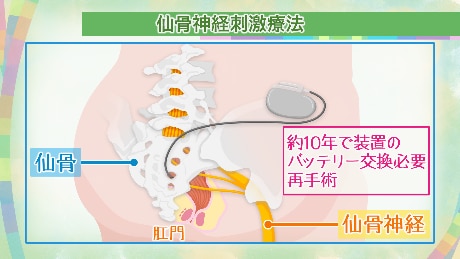

2014年4月、便失禁について保険適応になった比較的新しい治療法です。

背骨の一番下にある、仙骨にあいた穴(仙骨孔)から出ている神経が仙骨神経です。その神経の一部が肛門や膀胱、直腸の方に伸びていき、直腸や肛門の感覚や運動に関係しています。仙骨神経に電気刺激を送ることで、肛門括約筋の動きや直腸の知覚などを回復することができ、便失禁を抑えることができます。

電気信号を送る装置は、背中側の筋肉に埋め込みます。おしりの皮膚を数cm切るだけで治療ができ、期待する効果が得られない場合には、機械とリード線を抜くことで手術前の状態に戻すことができます。およそ10年で装置のバッテリー交換必要で、再手術が必要です。

便失禁は治療で改善が期待できる病気です。悩みを抱え込まず、内科、婦人科、肛門科、消化器外科などの医師に相談しましょう。

詳しい内容は、きょうの健康テキスト 2019年7月 号に掲載されています。