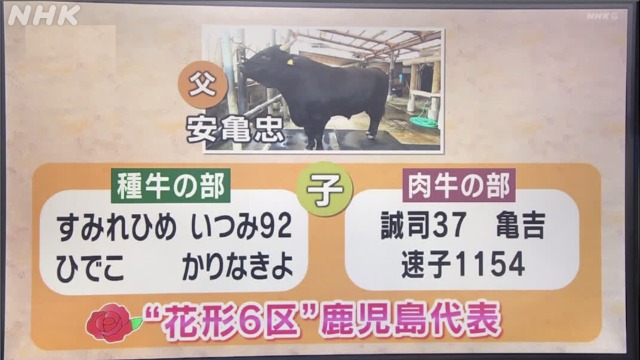

鹿児島の夏の風物詩「六月燈」 3年ぶりに境内に笑顔が集う

- 2022年07月22日

待ちに待った夏の風物詩が戻ってきました。鹿児島県の各地で毎年行われる六月燈(ろくがつどう)。神社に灯篭が飾られ露店が軒を連ねる、子どもたちに人気の伝統の夏祭りです。コロナ禍でこの2年間、自粛が続いていましたが、3年ぶりに灯篭がともった境内ににぎわいが戻りました。心待ちにしていた子どもたちを取材しました。

(鹿児島局ニュースカメラマン 末廣航)

鹿児島の夏の風物詩 六月燈

稲荷神社 今林和民宮司

「新暦の7月に各神社で灯篭に明かりをともして病気が起きないように夕方から夜にかけてお祭りをする、六月燈は鹿児島の夏の風物詩です」

そう話すのは鹿児島市稲荷町にある稲荷神社の今林和民宮司です。自粛が続き、この2年間は灯篭を掲げることができませんでした。伝統行事ができない歯がゆさに寂しさを感じてきましたが、ことしは消毒液を設置するなど感染症対策を講じた上で、開催を決めました。

稲荷神社 今林和民宮司

「やっとだなと。この灯篭の骨組みは2020年の春に新調して、2年間使えなかったんです。ことしやっとデビューできます」

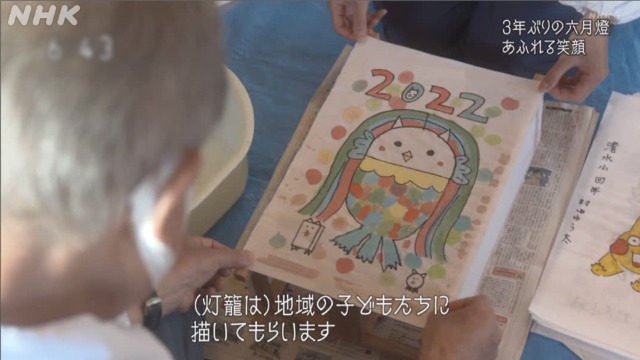

笑顔で準備を進める今林さん、祭りを前に地域の子どもたちが描いた絵を骨組みに貼り付け、灯篭に仕上げていました。

稲荷神社 今林和民宮司

「子どもを連れてね、親御さん、じいちゃんばあちゃんが一緒に来てね、子どもに描いてもらった絵を見て本当に笑顔で喜んでもらってお参りいただけたらいいなと思っております」

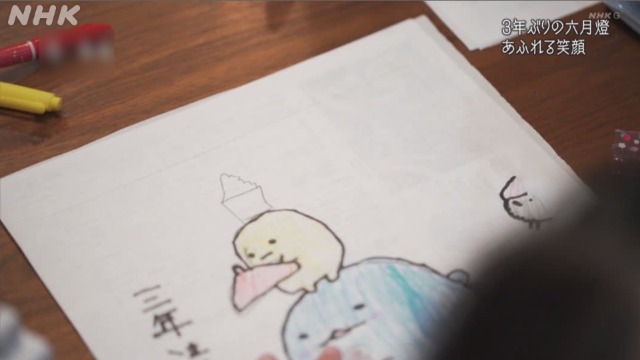

心待ちにする子どもたち

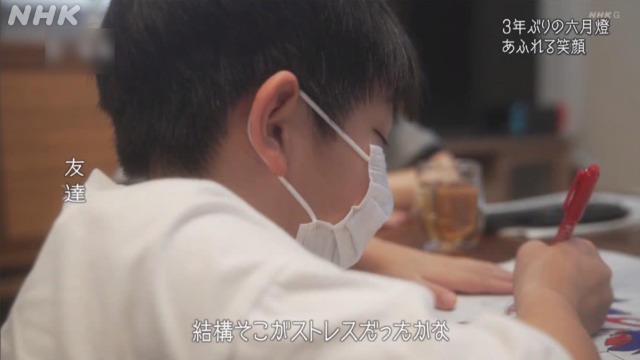

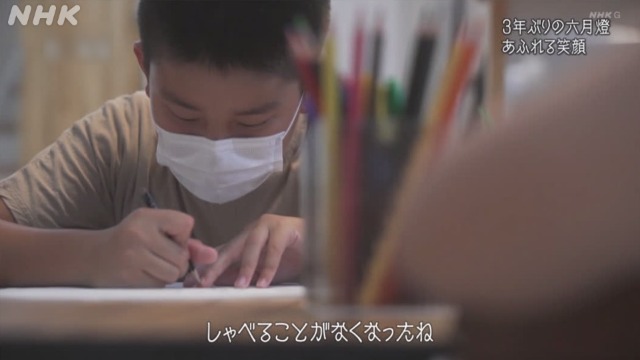

地域の子どもたちはどれだけ六月燈を心待ちにしているんだろう。神社の近くに住む小学3年生の萩原紗幸さんのお宅を訪ねると、まさに灯篭の絵を描いている真っ最中でした。大好きなアニメのキャラクターのイラストにかき氷やヨーヨーなど祭りで楽しみたいものを添えて楽しそうに描いていました。

実は灯篭に絵を描くのは今回が初めてです。本来であれば、小学1年生から描くことが出来たのですが、2年間自粛が続いたため描くことが出来なかったのです。最後に六月燈に行ったのは5歳の時。ことし小学校3年生、8歳になった紗幸さんは初めて灯篭の絵を描きました。

「マスクつけてるから、みんな気を遣うから結構そこがストレスだったかな、やっぱ学校とか我慢するね」

一緒に描いていた友達が本音を話してくれました。

「しゃべることがなくなったねコロナで話さないことが習慣になっちゃって話題がなくなったよね」

紗幸さんも“当たり前にできるはず”の思いを打ち明けてくれました。

紗幸さん

「教室で隣の友達と大声で『5時間目なんですかー』とか言ってみたいなあ」

紗幸さんに六月燈で何がしたいか聞いてみると。

紗幸さん

「たこ焼き!焼きそば! それから水の風船のやつ金魚すくい!それからまだまだまだまだわたあめも!それから射的を100回したいです、全部したいです」

楽しみな思いが止まりませんでした。

待ちに待った六月燈当日

7月3日、迎えた六月燈の当日。日が傾き始めたころ、紗幸さんは友達や家族と一緒に神社を訪れました。明るくともる、自分の描いた灯篭を見つけ笑顔があふれます。

紗幸さん

「かわいく描けたと思います。間違ったところもあるけどとてもかわいく見えます」

灯篭を見た後はお目当てのたこ焼きやヨーヨー釣りを思う存分楽しみました。

紗幸さんの母 幸子さん

「ずっと我慢の日々が続いていたので友達とみんなで楽しんでいる姿を久しぶりに見たなって。笑顔でうれしかったです、鹿児島に六月燈があってよかったなって思います」

紗幸さん

「3年ぶりのお祭りだったのでとても久しぶりで楽しかったです」

取材後記

「本当は大きな声で友達と話したい」、コロナ禍を生きる子どもたちの切実な思いを聞き、私は胸が張り裂けそうになりました。元どおりの生活に1日でも早く戻って欲しい。

灯篭のほのかなあかりに照らされる子どもたちの笑顔を見ながら、強く思いました。