女性と戦争 知られざる陸軍・女子通信隊

77年前に終戦した太平洋戦争。

当時、戦力の主力が航空機となる中、敵機を見つけ迎撃したり、空襲警報を出し市民を避難させたりする“防空”は重要な任務だった。

その防空作戦を担った陸軍・軍司令部には“女の兵隊”がいた。

20歳前後の独身女性たちが軍の制服に身を包み、「女子通信隊」として働いていたのだ。

「軍人=男性」、女性は銃後で男性を支えるという“当たり前”を超え、戦争の時代を生きた女性たちを取材した。

(NHK広島放送局 ディレクター 神津善之)

「“女の兵隊さん”を雇うことになりました」

元女子通信隊員のひとりが、いまも仙台市に暮らしている。

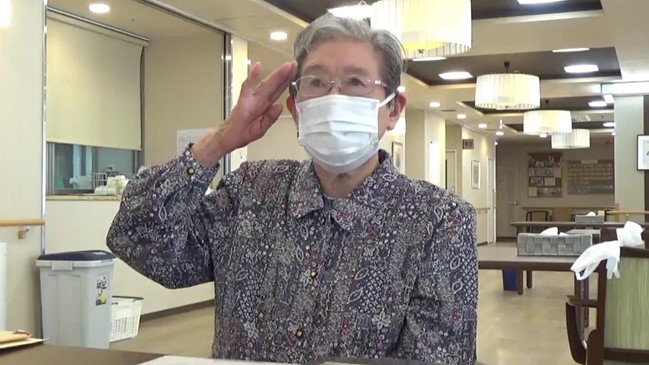

菅原繁子(すがわら・しげこ)さん、99歳。これまで話してこなかった女子通信隊での日々について、初めて取材に応じてくれた。

仙台市内の洋品店の娘だった菅原さんは女学校を卒業後、家業の手伝いをしていた。戦争がはじまると未婚の女性にも勤労奉仕が求められるようになり、菅原さんはたまたま“女の兵隊”の受験を勧められたと振り返る。

-

菅原繁子さん

-

「そのころ実家は洋品店をやっていましたから、そこで店員をしていたんですよ。そうしたら戦争がはじまって『ぶらぶらしてるのはだめだ』って。男の人はみんな兵隊に行ってしまうんだから、女が家にいるのはだめだって。それで、ひとりで職業安定所に行って何かいい仕事がないかしらと思って聞いたの。そうしたら『いい時にきましたね』って。

『いま、女の兵隊さんを雇うということになりましたから、受けてみませんか』って言われて、えっ!?ということで…」

当時、菅原さんの周りでは同年代の未婚女性は軍需工場で弾磨きなどの奉仕にあたっていた。そうした仕事に比べ、軍隊の中に入り仕事をする“女の兵隊”は魅力的に映ったという。

菅原さんは1943年(昭和18年)1月、19歳で女子通信隊の試験を受験。面接試験で「お国のために働きたい」とはっきり伝えたことをいまも覚えている。

-

菅原繁子さん

-

「兄が出征したときに『体、気を付けてね』と言ったら『そんなことは言うもんでない、男はみんな国のために死ぬことになっている』って言われて。みんな男の人は兵隊で行って戦死するんだって聞いてたから、女子通信隊っていうのに入れば“女の兵隊”だから国のためになんでもしなきゃいけないと(私自身)思っていたんでしょうね」

事前に試験は高倍率だと聞いていたが菅原さんは合格。その年の2月に上京して、東京の東部軍に設けられた「女子通信隊」の一員となった。

防空部隊の“不足”を補うために女性を活用

東部軍関係者の手記などによると、「女子通信部隊」が創設されたのは開戦から1年が経(た)とうとしていた1942年(昭和17年)12月1日。

この年の4月18日、真珠湾攻撃の4か月後、日本本土は初めて米軍による空襲を受けた。東京、名古屋、神戸などが爆撃され数百人の死傷者が出たとされる「ドーリットル空襲」。日本にとって大きな衝撃だった。

それ以降、本土の防空態勢の整備が急務となり、防空を担う部隊の増員が必要となった。開戦により急激に男性の動員が進んでいた時期でもあり、その不足を補うために女性の活用に至ったとみられる。

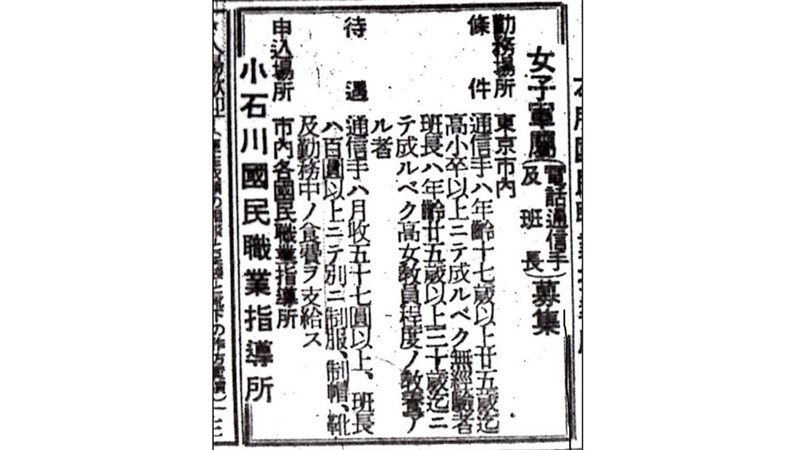

当時、新聞に掲載された募集広告によると、対象は17歳から25歳までの独身女性。(実際には17歳に満たずに入隊した人がいたことがその後の調査でわかっている。)給与は月57円以上。当時の陸軍軍曹の約2倍の額で厚遇だった。

制服・制帽・靴も支給された。菅原さんによると洋式の制服姿は若い女性たちの憧れだったという。

女子通信隊は東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、広島、仙台、日本の統治下にあったソウルで組織され、旅順にもあったことが分かっている。各司令部を合わせると、およそ3000人程度の女性が働いていたという推計もあるが、その全貌はいまも明らかになっていない。

男性と対等に働きたい

女子通信隊員の中には、男性と対等に働きたいと入隊を希望した女性もいる。

東京都に暮らす森田柾子(もりた・まさこ)さん、95歳。当時のことは“思い出したくもない記憶”としながらも、実態を知ってほしいと取材に応じてくれた。

森田さんは幼いころは男の子とチャンバラをして遊ぶような、活発な性格だったという。医師か薬剤師になりたいという夢を抱きながら女学校に通っていた14歳のときに戦争が起き、4年生(16歳)になると、軍需工場で飛行機のネジを選ぶ仕事や、毛布を縫う仕事などが割り当てられた。

勉強もままならない日々の中、父親から“女の兵隊”のことを聞き、すぐに応募を希望したという。

-

森田柾子さん

-

「(父が)女の兵隊さんがいるんだよっていうのを食事のときに申しましてね、そんな方々がいるんだったら、私そっちのほうが絶対やりたいって。間接的な仕事をするよりも、直接お役に立ちたいと。あのころはみんな軍国少女で教育されていましたので、もう徹底的に愛国心を植え付けられましてね。ですから自然とそういう雰囲気になりましたね。

戦争や兵隊がどういうものかも全然未知の世界でしたから、これから徐々にどういう生活になるかというのも深く考えることはありませんでした」

森田さんは16歳で応募して試験に合格。4年生の途中で入隊した。男性と対等に仕事がしたいという思いもあったと振り返る。

-

森田柾子さん

-

「何かにつけて『女のくせに』って言われていたんです。『女のくせにお兄さんに逆らうんじゃない』とか言われていたから。お嬢さんらしくしていられないんですね。反感をもっちゃうんです。

わたしが女性に産んでくれって言ったんじゃないって母にくってかかっていました。(学校でも)女は家庭に入って、子どもを育ててと、そういう教育だったんですけど、それにかえって反発するような性格だったんですよね」

女性たちが担った 敵機の情報処理

女子通信隊は東京では、試験に合格した女性たちの訓練期間を経て、1943年(昭和18年)4月から本格的に始動した。

彼女たちに課された任務は各地から司令部に集まる敵機の情報を迅速かつ正確に処理することだった。その情報は将校たちが作戦を判断する際の根拠となるもので、極めて重要な任務だった。

仙台から上京して女子通信隊に入隊した菅原さんは当時、皇居にほど近い竹橋にあった東部軍司令部に設けられた「情報室」に勤務。そこには50ほどの情報台が並び、各監視隊から敵機の情報が電話で告げられてきていたという。

女子通信隊員たちは連絡が入ると速やかに情報台に入力。情報台は参謀たちがいる地下の「作戦室」にある情報盤につながり、そこに情報が表示される仕組みになっていた。中には「電波警戒機乙情報」と呼ばれる、監視レーダーがとらえた航空機の情報を処理する隊員もいた。

菅原さんは千葉の館山にある監視隊から送られてくる敵機の情報を必死で受けて、情報台に入力した。

-

菅原繁子さん

-

「監視隊から電話が入るんです。それをいまのコンピューターみたいな機械で、『南の方向から』っていうと南って押す、次は『敵機が何機ぐらい』というのを押すんですね。ほかのことは何にも考えない。電話に入ってきた情報をとにかく押すだけ。それが作戦室に流れて、日本の兵隊を動かすんですから。ほんと厳しかったね。とにかく時間の観念が一番厳しいから、(情報が)入ってきたらすぐに言われたところをぱっぱっぱっと押さないとダメなんです」

“男性と対等に働きたい”と入隊した森田さんは その「作戦室」に勤務した。モールス信号で送られてきた情報を本文に整えて、参謀たちに渡す仕事だった。

-

森田柾子さん

-

「どこかから電信がツーツーツー、トンツートンツーって。5人ぐらいが隣の部屋でそれを受けるんです。どっちの方面から何機 飛行機が入ってきたというような情報がいろいろな電信で入ってくるんです。暗号ってほどのものじゃないですが、『空襲警報』なら『クハ』とか(略号で)全部2文字で入ります。それを本文に直しまして、わら半紙に雑書きですけど大きな字で書いたのを投げるようにして渡していました」

こうした情報をもとに参謀たちは高射砲部隊に射撃準備を指令したり、防空戦闘機の発進や空中待機位置を指令したり、警戒警報や空襲警報の発令を判断したりしていた。

司令部は女子通信隊がいなければ、防空作戦が立てられないのが実情だった。

過酷な勤務、身体検査…女性たちの厳しい“軍隊”生活

女子通信隊の任務は24時間体制。1日を6時間ごとの4交代でまわしていた。夜勤など不規則な勤務で体を酷使するだけでなく、勤務中の緊張感で神経をすり減らしたと菅原さんは証言する。

-

菅原繁子さん

-

「(女子通信隊員が仕事をする)後ろに全部偉い将校さんたちが立ってるんですから。間違ったりしたら、罰、罰、罰になるからね。トイレ掃除とか、10分間立ってないといけないとか。本当に私は神経を使いましたね。体が悪くなってやめる人も出てくるわけ。胸が悪くなった、かっけだのなんだのってね」

過酷な勤務に耐えられる“強い兵士”が求められていた実態も見えてきた。

男性兵士同様の健康管理が行われていた。毎月、身体検査が行われ、体の状態を詳しく診られたことを菅原さんは特に鮮明に記憶していた。食事を残した隊員はその量まで調べられ、軍医に呼び出されることもあったという。

-

菅原繁子さん

-

「目、耳、歯、全部やりましたよ。体があれだったら(悪かったら)仕事が続かないから。だから身体検査はきちんとやらないとダメ。何月何日は何の検査の日だって言われれば、そこに行くようにしてやりましたからね。私は厳しいと思わず、それが当たり前と思っていたの。やっぱり国のために来たっていうのがあるからね。体が弱くなってどこどこ悪いなんて言ったら、お前はやめてくれって言われるから…」

勤務時間外でも厳しい規律が求められた。営外で将校に会う際は必ず敬礼しなければならなかった。機密情報を扱っているため、軍での業務の内容は家族にも口外できなかった。また女子通信隊と男性軍人との恋愛は厳しく禁止されていた。

-

菅原繁子さん

-

「女子通信隊の中に、将校さんとおつきあいして、それが分かって辞めさせられた人がいたの。戦争中だから、男の方は遠くにやられて、女はやめさせられるの。厳しかったから、本当に。

仕事で通信しているときに後ろに将校さんが立っているんですよ。そうするとやっぱりね、女性も『いい人いたな』なんて思うんでね。そうすると向こうもね、肩なんか叩いたりするのよ。そんなのなんか見られたらもう、分けさせられるからね。やめさせられたね」

“女は家庭”…社会の価値観とのはざまで

男性兵士と同様に厳しい勤務を行っていた女子通信隊だが、その正式な身分は「軍人」ではなかった。軍に雇用された民間人、「軍属」という立場だった。

女性を「軍人」として動員することについて議論はあったが、国会では反対意見が示されていたことが分かった。

女子通信隊が発足して10か月余り経(た)った1943年(昭和18年)10月、衆議院予算委員会では女子の動員をさらに強化すべきとの意見が出されたが、内閣総理大臣兼陸軍大臣・東條英機は答弁でそれを否定した。

「将来は兎も角(ともかく)として、今は女子を徴用する意思はありませぬ(中略)

女子の徴用ということは重大なりと考えております、

是が「ヨーロッパ」の今お話のように、英国がこうしたから、米国がこうしたから、こんなことに調子に乗ってやっていったら是は日本の家族制度の破壊になってしまいます」

(1943年(昭和18年)10月27日 第83回 帝国議会 衆議院予算委員会議録より)

戦後まとめられた資料※にも、戦争末期に人的資源逼迫の打開策として、女子を採用すべしという議論が起こったが、女性をめぐる国民慣習などの問題から猛烈な反対が起こり、決定に至らなかった、ということが記されている。(※参考:『昭和12~20 支那事変大東亜戦争間 動員概史』)

女性が「軍人」として動員されなかった背景に、“女は家庭”という社会に根付いた家族観があったことが読み取れる。

しかし、現場では“女の兵隊”がいないと仕事が回らない状況が続いていた。現実と社会の価値観に大きな乖離が生じたまま、軍は女性の「軍人」としての動員に否定的な立場をとり続ける一方、東部軍女子通信隊の募集は3年間で15次にまで及んだ。女子通信隊は「軍属」として働き続けた。

こうした中で、実際には過酷な勤務で体調を崩したり、結婚が決まったりして、部隊を去る女性も多かったという。

菅原さんも2年間勤務したのち、仙台にもどることになった。

-

菅原繁子さん

-

「2年が経(た)った2月に父親が迎えに来たんです。兄が23歳で北支(中国北部)で戦死して、今度、娘までそういうふうになったら困るって。2年で辞めさせていただきますって、仙台に帰ってきました。その4月に結婚しました。とにかく親同士が決めちゃって」

激しくなる空襲 女子通信隊員は

戦況が厳しくなり本土への空襲が激しくなると、女子通信隊が勤務する現場は一変していった。

菅原さんのように親が心配し地元へもどる隊員もいたが、森田さんは緊張感が高まる中で任務にあたり続けた。

-

森田柾子さん

-

「とにかく戦争、空襲がはじまってからはもう、大変でしたからね。その前はのんきに、男女の年頃の誰がかっこいいとか、そんなような話をする余裕はありましたけど、空襲がはじまってからは全然。

警報は私たちが出さなければ、私たちがするっていうことで誇りに思いました。しっかりしなきゃいけないな、みたいなね。あのときは毎晩のように警報がありましたから。はやく(敵機を)発見して、はやくみなさんも安全に防空壕の中へと、そういうことも考えました」

3月10日の東京大空襲では、夜勤明けで職場で仮眠をしていた森田さんは作戦室が騒然となったことを覚えている。朝を迎え、東京に隣接する千葉県市川市の実家へ線路沿いを歩いて帰る道中、被害のすさまじさを目の当たりにした。

-

森田柾子さん

-

「亡くなっている方と、しゃがみこんで息絶え絶えの方と、そこを通っていくのがつらくてね。すみません、ごめんなさいってかき分けながら、大丈夫ですかって言いながら。土手のところはみんなしがみついて亡くなっているんですね。ひどい空襲の火事で、すごい強風だったんです。人間の焼ける臭いとか、火事の臭いとか・・・。

もう、東京は終わりだなと思いましたもんね。なんにもない、もう全部焼け野原でしょ。そこは本当に地獄でしたね。生きている私たちが不思議なぐらい。もう戦争は、負けだなと直感しましたね」

8月15日、予感したとおりの敗戦。戦争が終わったときに抱いた気持ちを、森田さんはこう振り返る。

-

森田柾子さん

-

「その日は司令部から実家に帰ったわけですからね。そのときに御茶ノ水の坂をあがっていきながら、ビルの電気がつくのを見て、あぁ戦争が終わったんだなと思った。ビルの灯りがね、すごくなんか悔しいようなうれしいような。これからもう空襲もなくなるんだって。初めてあのとき、うれしかったですよね」

森田さんが所属していた東部軍の女子通信隊は再び集められることもなく、解散したという。

“総力戦”の実態を知るには 女性たちの証言が不可欠

いま、歴史に埋もれた女子通信隊員に光をあてようと地道に調査を続けている人がいる。女性史を研究する西田秀子さん(71)。

元女子通信隊員への聞き取り、手紙のやりとり、アンケート調査などを通じて、その実態に迫ろうとしてきた。これまでに70人近い女性が調査に協力してくれている。

軍の中で女性が担った役割を明らかにすることが、戦争の実相を捉え理解を深めることにつながると考えている。

-

西田秀子さん

-

「(市民を巻き込んだ)“総力戦”ということが第2次世界大戦の大きな特徴なんですけれども、日本の総力戦の中で女性がどういう役割を担っていたかというのは、まだ明らかになっていない部分があるわけなんですね。正規軍に配属され、“女性兵士”といえる任務をした女性がいたこと、その女性自身がどういう気持ちで任務についていたか、細かく記録して聞き取りして残さないと戦争の全体像、戦争の真の姿、真相に肉薄するというか、追究していくことはできないのではないかと思います」

武力を行使する軍の中で軍属とはいえ“兵隊”として働くことは、敵の命を奪うことにもつながる。しかし西田さんの調査で元隊員のほとんどがそうした側面について語ることはなかったという。

多くの女性たちは自ら進んで軍に入り、軍の中で働くこと、自分たちの任務が市民を守ることにつながっていることに誇りを感じていた。

西田さんはその背景として、女性たちが置かれていた社会状況について理解する必要があると指摘する。

-

西田秀子さん

-

「軍隊に入って役に立つ、作戦に一歩でも近づけるような任務をやりたいというストレートな思いをもっていた人が多かったです。

昭和13年(1938年)に国家総動員法ができて、国は戦争遂行のために次々と法律をつくり、戦争のため、戦争のためとすべてを動員していくわけです。若い女性は職場をみつけて必ず勤労奉仕しなければならない、『国家の役に立つ仕事』に就かなければならない、という状況になりました。

(女子通信隊になった女性たちは)その中にすっぽり取り込まれたんです。一見、志願しているけれども、客観的に社会情勢の中からみると“強制された自発性”なんです。自由にどこでもいける時代ではない。限られた選択肢の中からよりいいものを選択している結果だったということが言えると思います。

いま残り少なくなったご健在の方に最後の一滴の証言をぜひ聞きとって、実はこうだったんだということを(記録として)残したい。今後よりよく平和的な社会を築くには、過去の出来事を教訓としてきちんと抑えて考えることが必要と思います」

取材を通して

取材でお会いした元女子通信隊員の方々は、当時を青春の一ページとして明るく振り返る一方で、あのような時代を繰り返してはならない、いまの若い人たちには経験してほしくないと力強く話してくれました。

「女性だから」選択肢が限られた時代。

女性の意思を顧みずに「家族制度」を重んじながらも、女性の労働なくしては立ちゆかない時代。

そのような中で性別役割分業の意識を超えて働いた女性たちがいた事実。

敗戦から77年。女子通信隊員たちが置かれた状況は、いま どれほど変わったでしょうか。

現代社会も構図が変わらない部分があるのではないかと思わされます。

そして、ジェンダーバイアス(社会や文化がつくり出した性差による固定観念)が過去に起きた事実を語ることを難しくしている一面もあるように感じました。

「女性が軍で働いていたと話すことは、男性の兵士とは違った語りづらさがあったのではないか…」

ある元女子通信隊員を母にもつ娘さんは、母親が通信隊について話してこなかった理由をそう説明してくださいました。

私たちがさまざまな社会の課題についてジェンダーを超えて考えられるようになることで、新たな戦争の側面が見えてくるのではないか。そこから再び戦争を繰り返さないための教訓を考えていくことができればと感じています。