いつでも、どこででも、夢は追える。

ことしの夏の甲子園。

“100年越し”の東北の悲願達成まで、あとアウト1つ。

最後のサードゴロをさばいたのは、仙台育英高校の洞口優人さん(18)でした。

試合後に頭に浮かんだもの、それは故郷・岩手県釜石市のことだったといいます。津波で自宅を奪われ、そして、練習場所も奪われ…。それでも「甲子園で優勝したい」という夢を、決して諦めることはありませんでした。

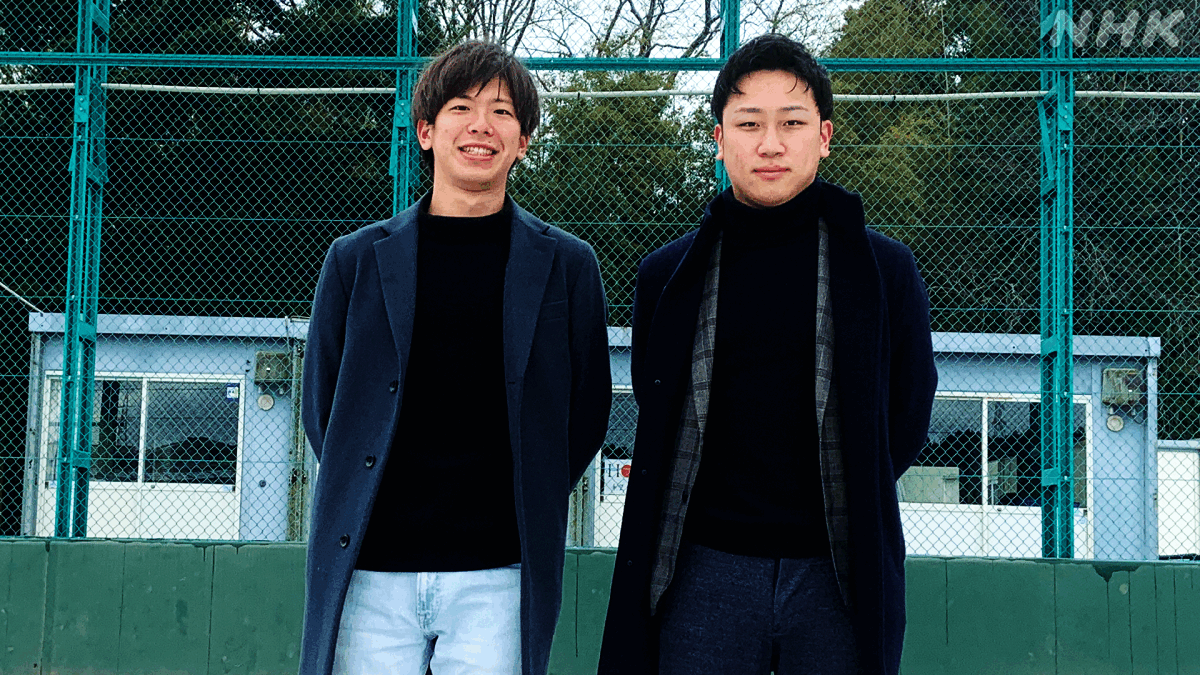

10月上旬、最後の公式戦である国体を終えた洞口さんを訪ね、夢を追いかけてきた日々について聞きました。

(仙台放送局 チーフ・プロデューサー 赤上真)

-

-

洞口優人(ほらぐち・ゆうと)さん

2004年岩手県釜石市生まれ。6歳で被災。小学校2年生で、地元のスポーツ少年団で野球を始める。中学1年から参加したシニアリーグでは、東北選抜に選出される。仙台育英高校では1年生から公式戦に出場し、この夏の甲子園では、東北勢初優勝に貢献した。

入学式間近での被災 様子が一変した避難所生活

今の町の姿を見ても、震災前の風景を思い浮かべることは難しくなっています。それだけ11年前の被害が大きかったことの裏返しだと言えるかもしれません。

釜石市鵜住居(うのすまい)地区。山を削って造られた高台には幼稚園と小中学校。地区の中心には市民体育館や伝承施設。そして海寄りの場所には、“復興の象徴”とも言える「釜石鵜住居復興スタジアム」。

あの日、高さ11メートルの津波に襲われた鵜住居地区では、住民の1割、釜石市の死者の半数を超える人が亡くなりました。

町が津波に飲み込まれる様子を、優人さんは一緒に避難した母親とともに、高台の道路から見ていました。当時は、小学校入学を間近に控えた保育園の年長さん。押し流された屋根の上で助けを求めている人もいました。優人さんは、ほとんど言葉を発せず、津波を見ていたといいます。

-

父・修一さん

-

「『黒い煙が立っていた』。あとでそんな言葉を言ったのは覚えています。でも私たち家族も、それ以上聞くことはしませんでした」

地区の中心にあった自宅は津波の中へ。真新しいランドセルも、入学式で着るのを楽しみにしていた服も流されました。そして保育園で仲が良かったという友人が亡くなったことを後で知りました。

すぐに避難所での生活が始まりました。優人さんは父、母、姉の一家4人で、釜石市の中心部にある小学校に身を寄せます。体育館の中は、簡単な間仕切りはありましたが、外からも見える状態。穏やかな海辺の町での暮らしは一変しました。

父の修一さんは、当時の優人さんの様子を鮮明に覚えています。

-

父・修一さん

-

「常に興奮しっぱなしというか、変に興奮しているというか。震災前はちょうど自転車にも乗れるようになっていて、家の近くを走っていたし、どんどん活発になってきた時期でした。でも、友だちと遊んで騒ぐと周りから怒られる。そのうち、だんだん私の言うことも聞かなくなりました。きつい環境だったと思います」

一方の優人さん。記憶に残っているのは、つらかった経験ではないといいます。

-

洞口優人さん

-

「サッカーのキングカズ(三浦知良選手)や俳優の渡辺謙さんなど、多くの人が体育館に来て、励ましてくれました。自分たちは応援してもらっているんだという気持ちになりました」

気持ちを発散できる場所が野球

津波は子どもたちになくてはならないものを奪いました。それは「遊び場」や「居場所」。

学校のグラウンドには仮設住宅が立ち並び、公園だった場所もがれきが埋め尽くしました。使えるスペースがあれば、そこは建設の資材や、盛り土用のための土を置く場所になりました。復旧工事のための大型トラックが町中を行き交い、「外に出るのが怖い」と言って、自宅に閉じこもりがちになる子どもたちもいました。

優人さんが野球を始めたのは小学2年の時。もともと鵜住居は野球が活発な地域だったこと、父の修一さんが野球をしていたこともあって、スポーツ少年団に入ってみないかと声がかかったのです。

この頃、一家は釜石市の中心部に整備された仮設住宅に入っていましたが、ここも周りに野球をするような場所はありません。それでも何とか見つけたのは、仮設住宅の隅っこ、長さ20メートルほどの細長いわずかなスペース。そこで修一さんとキャッチボールをする時間が長くなっていきました。避難所の体育館で修一さんが感じていた「変に興奮している状態」も、この頃には落ち着いてきました。

チームの練習にも苦労しました。まず、自由に使える球場がありません。そのため休日になると、内陸にある他のチームに練習試合を申し込み、そこで試合をしたあと、練習をさせてもらったといいます。

そしてチームメート探しも。震災後、避難生活のため内陸に避難した家族、子どもたちも多かったため、思うようにメンバーを集めることも難しくなっていました。

修一さんは、地区の人からの依頼もあり、優人さんが4年生の時から3年間、鵜住居のスポ少の監督を務めました。試合後の優人さんの姿が、いまでも強く印象に残っているといいます。

-

父・修一さん

-

「スポ少なので、いろんな目的で入ってくる子どもたちがいます。体力をつけたい子や、団体行動の中で成長したい子。勝ち負けが第一ではありません。当然、負けても何ともない顔をしているお子さんもいます。でも、優人は負けた後、ひとり泣いていました」

復興の中で…自分でできることがある

「もっと野球がうまくなりたい。そして勝ちたい」。優人さんの思いはどんどん強くなっていきました。

中学生になり、地元・釜石東中学校で野球を続けるかたわら、盛岡にある硬式野球のチームにも新たに所属。学校が休みの土曜日、朝5時に釜石を出発し、帰宅は夜の9時。そして日曜日も再び盛岡へ。「続かないんじゃないの?」と心配する声も周囲からはあったそうですが、休むことなく、時には盛岡のチームメートの家庭にも手助けされ、修一さんと3年間通い続けました。

そして抱くようになった目標は「甲子園優勝」。卒業文集にも記しました。

優人さんが中学生になったのは2017年。この頃から鵜住居は、目に見える形で復興が進みました。高台には鵜住居幼稚園、鵜住居小学校、そして優人さんが通った釜石東中学校の新校舎が完成。2018年には、その翌年開催されるラグビーワールドカップの会場となるスタジアムも完成しました。 住宅や復興公営住宅も立ち並んでいきました。

それまで、夜になると暗闇に覆われていた町に、少しずつ生活の明かりが戻り始めました。そして、一家も鵜住居に自宅を再建。住み慣れた地で、ようやく落ち着いた生活を取り戻したのです。

地域の復興が進む中で、優人さんには、どんな時でも自分に応えてくれる“相棒”が見つかりました。それは、鉄道の下に設置された歩道にあるコンクリートの壁。時間があるときは自転車で通い、壁に軟式球をぶつけました。同じ所に投げては、正しい姿勢で捕球する。ひたすらそれを繰り返したのです。

今回、優人さんに案内してもらうと、壁には周囲よりも色が白くなっている部分がありました。

“すべては自分次第” 掲げられたスローガンに…

盛岡のチームで活動する中で、硬式野球の東北選抜に選ばれ、全国大会にも出場した優人さん。東北選抜のチームの仲間にも声をかけられ、東北屈指の野球の強豪・仙台育英に進学することになりました。中学の先生、同級生、そして地域の人たちが頑張ってこいと、背中を押してくれました。

そして、コロナに翻弄されながら打ち込んだ高校野球。最後の夏、背番号15をつけた優人さんは「ずっと大好きだった」という守備を中心にチームに大きく貢献。東北勢初優勝のメンバーとして、マウンドで仲間とともに歓喜の拳を突き上げました。

最後のサードゴロをファーストに送球してからは、しばらく記憶はないそうです。釜石のことが頭に浮かんできたのは、その興奮が落ち着いてきた頃でした。

東北勢の悲願を成し遂げた仙台育英の野球部にはことし、掲げていたスローガンがありました。「Everything’s all up to me~すべては自分次第~」。取材の最後、父の修一さんは、自宅の壁に貼っているこのスローガンを見て、こう話しました。

-

父・修一さん

-

「まあこういう事なんだべねえ。いま思い返せば、ですよ。その時やれることを、全力でやってきたんだと思います」

震災は野球どころか、そもそも子どもが育つ環境そのものを大きく脅かすものでもありました。でも「いつでも、どこででも、夢は追える」。だからこそ「すべては自分次第」。震災後の優人さんの日々は、その言葉にぴったりだったと、修一さんは改めて思い返し、かみしめているようでした。

野球も、そして震災も… “最後の世代”として

実は野球以外にも、優人さんには熱心に取り組んでいたことがありました。それは地元・釜石東中学校時代のこと。ここは震災前から防災教育に力をいれ、11年前のあの日も、生徒たちが迫り来る津波から迅速に避難した学校です。

3年生になった優人さんは「てんでんこレンジャー」のリーダー「レッド」に名乗りを上げました。小さな子どもたちが親しみやすい「ヒーロー」になって、寸劇を通して「津波てんでんこ」の大切さを楽しく、そして分かりやすく伝える取り組みです。

-

洞口優人さん

-

「自分たちは震災を知る“最後の世代”です。自分たちより下の子どもたちは、震災のことを知りません。だから伝えたいと思いました」

優人さんは今後、大学に進学し、野球を続けていくつもりです。その後、社会に出た後も、野球の魅力を何かしらの形で伝えていきたいと考えています。

そして、震災。「伝えなければ」と大きく構えるつもりはないけれど、最後の世代として、できることがあればやっていきたいと話してくれました。そして、日々を悔いなく生きたい。その思いを持ち続けています。