シリーズ侵攻1年 第1夜 ウクライナ 記者と戦争 “真実”を追った12か月

外国メディアも容易に近づけない激戦地に記者を送り、命がけの報道を続けてきたウクライナ公共放送「ススピーリネ」。“ウクライナ報道の最前線”にカメラを入れたNHK取材班が見たのは、戦場の一次情報を伝える使命と、国家による“報道規制”のはざまで苦闘する記者たちの姿でした。さらに記者たちの家族も兵士として戦場へ送られる現実が―。1年という時間が人々に何をもたらしているのか、現地から桑子キャスターが報告しました。

出演者

- ミコラ・チェルノティツィキーさん (ウクライナ公共放送 ススピーリネ会長)

- 桑子 真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

戦火と記者の12か月

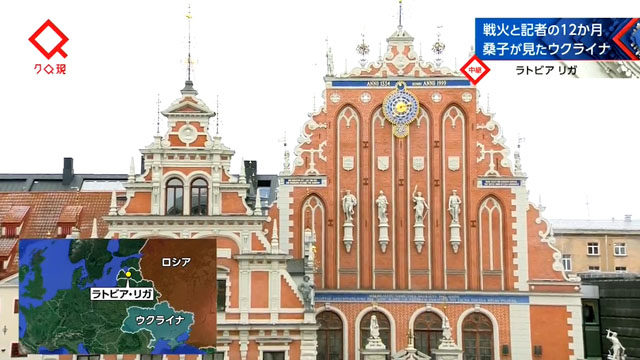

桑子 真帆キャスター(ラトビア リガ 中継):

私は、ウクライナの各地を取材し、3日前(2月17日)にラトビアの首都・リガに入りました。先ほどから雪が降ってきています。

かつて、ソビエトに併合された歴史を持つラトビアは、2022年の軍事侵攻当初からウクライナへの連帯を示し、避難する人たちを受け入れてきました。一方、ロシアからも侵攻に反対する人々が逃れてきています。ウクライナ、ロシア双方の市民がここで暮らしています。

ロシア軍の侵攻からまもなく1年。

2日間にわたってお伝えするのは、1年という時間がウクライナ、そしてロシアの人々に何をもたらしているのか。

今回はウクライナ。最前線の戦況を市民に伝え続けてきた放送局と、記者たちの姿をご覧いただきます。

侵攻直後の2022年3月から、私たちは彼らの活動を記録してきました。

今回私が目にしたのは、長引く戦争が突きつけていた重い現実です。

戦争と報道の"制約" ウクライナ記者の葛藤

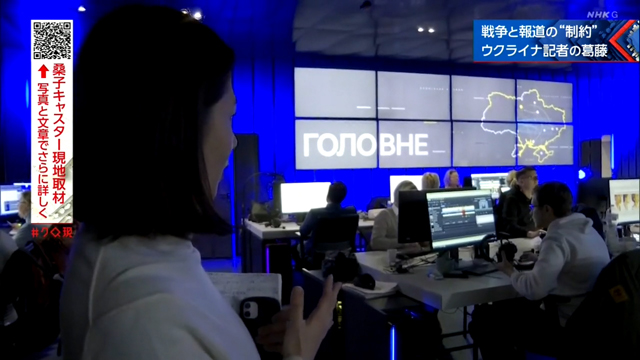

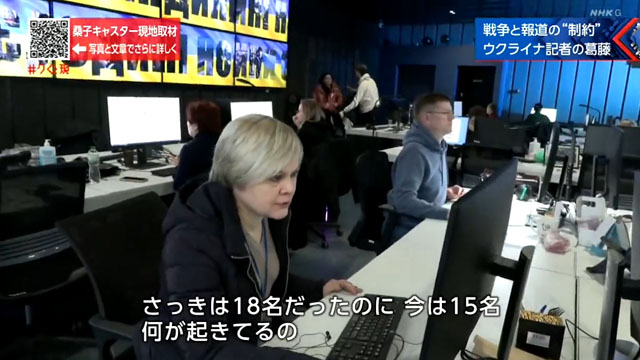

ススピーリネのニュース制作の現場。私たちが訪れたとき、夕方ニュースの放送直前でした。番組の冒頭では、戦地の映像と共に国歌が毎回流れています。

この日大きく報じられていたのは、南部ヘルソンで病院や民間施設が攻撃されたというニュース。

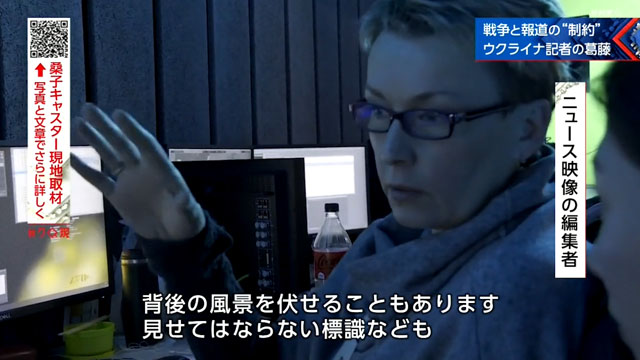

各地から届けられる映像や情報を整理し、編集者たちが原稿と合わせ映像を編集していました。

「今、気をつけているのはどういうところなのでしょうか」

「軍人、兵士の顔を隠します。場合によっては、どこで撮影しているか分からないよう、背後の風景を伏せることもあります。見せてはならない標識なども」

戦場の実態を伝え続けてきたススピーリネ。直面していたのは戦時下ならではの"制約"でした。

1月18日。制作現場に世界に衝撃を与えたあるニュースの一報が入りました。

3時間前、内務大臣を含むウクライナの政府高官らが搭乗していたヘリが住宅地に墜落。近くにあった幼稚園の子どもたちが巻き添えになりました。

「ロシア軍による撃墜ではないのか」。

記者たちは被害状況の確認に追われていました。

「非常事態庁は、11時現在で死者15名としている」

「さっきは18名だったのに、今は15名。何が起きてるの」

<墜落直後の中継>

「この大惨事について、何か分かっていますか?」

「今のところ、ほとんど分かっていません。この件に関する情報は入ってきていません。ジャーナリストも住民も、現場付近に入ることができません」

戦時下に敷かれる国の"報道規制"。犠牲者の数や墜落の原因など正確な情報がつかめません。

被害が出た現場は、一定期間、軍の統制下に置かれます。情報がロシアに利用されないようにするためだとされています。

「この場所で何が起きたのか、教えてもらえますか?」

「最初はドローンかと思った。似たような音がしたから。ヘリが落ちたとき、爆発はなく、衝突の音だけした。ほかのことはよく覚えていないよ」

子供3人を含む14人が亡くなった墜落。撃墜ではないと見られるものの、ウクライナ政府はその後も情報を明らかにしていません。

「発火や故障はなかったか、外的要因はなかったか、墜落の原因は分かっていません。記者として視聴者に伝えないといけないのに、とても悔しいです」

2023年、東部ドネツクで攻勢に転じていたロシア軍。ロシア側は一部地域でウクライナ軍が撤退したと報じるなど、その事実確認が急がれていました。

「早く行かなければなりません」

「もちろん行ってほしい。ただ、取材許可が得られるかどうかですね」

侵攻直後は軍の取材許可をとれていましたが、ロシア軍の攻撃が激しい地域では今、ほとんど下りなくなりました。この日も交渉を試みましたが、安全上の理由だとして東部の前線の取材許可は下りませんでした。

代わりに増えていたのが、軍の広報官のインタビューによって戦況を伝える放送です。

「ロシア軍がザポリージャ方面の防衛ラインを突破する動きがありましたね」

「前線の状況が厳しくなっているのは事実です。ただ、敵は愚かな攻撃で兵力を失っています。そのため前線は保持できています」

「ご出演ありがとうございました。お体にお気をつけて」

軍の発言の根拠について、問うことはありませんでした。

「当局や軍は、部隊の撤退を否定しています。たとえ撤退が事実でも、セキュリティー上の理由から公にしないでしょう。激戦地ほど取材の許可は出にくくなっています。軍の立場も分かりますが、苦しいところですね」

この1年、徐々に強まる戦時下での制約をどのように受け止めているのでしょうか。

ススピーリネのミコラ・チェルノティツキー会長です。

「私たちはいま戦時中であり、国家の安全保障との間でバランスを取らなければなりません。ただ、同時に言論の自由も守らなければならず、とても重要な問題です」

「キーウに防空警報が発令されました」

「シェルターに行かなければなりません。頻繁に起きていることですから、もう慣れてしまいました」

インタビューを始めた直後に発令された、防空警報。この1年で600回を超えたといいます。

シェルター内では侵攻後に設置されたスタジオでスタッフたちが放送を続けています。

「ここには、とても勇敢なスタッフたちがいます。困難な時代に全力で情報を伝えようとしてくれていることに、誇りを感じています」

インタビューを再開するにあたり、少し気になっていたことから聞きました。

「夜のニュース番組を見させていただいたんですけれども、番組のオープニングに戦地の映像が流れて、そこに国歌が合わさって流れている。どういう意図で毎回番組の冒頭に付けているのでしょうか」

「侵攻後、もう習慣のようになってしまいました。今は戦時下なのだと思い出してもらうきっかけになればと。独立した自由な国を守るために、ロシアに勝利する。ほかに選択肢はないのです」

そして、制約に直面していた戦時下の報道。この現実をどう受け止めているのか聞きました。

「今は戒厳令が敷かれているため、ミサイル攻撃に関する報道規制など、伝えるのが難しい機密情報があることはわかります。ただ、何を伝えていいか、伝えてはいけないかを国がメディアに指示すべきではありません。"軍事的な制限"が"政治的な制限"にかわる危険性は常にあります。公共放送として、私たちの課題は言論の自由を守り、その変化を防ぐことです。正当な理由もなく取材が制限されることが繰り返されるようなら、私たちは政府や軍の意思決定者と交渉し、それを改めさせなければなりません」

"戦火の1年"市民は

1年という時間は、ウクライナ市民にも変化をもたらしていました。

キーウ中心部から20キロほど離れたホストメリ。ここはロシア軍の侵攻開始直後、およそ1か月にわたって占領された街です。桑子キャスターが歩いた通りは、全ての家が破壊されていました。

「お話を伺ってもいいでしょうか。この1年という時間は、今振り返るとどういう時間ですか」

「子どもたちへの影響が特にひどいです。この恐怖は一生忘れられないでしょう。怒りと憎しみを覚えますが、何年かかっても全てを再建したいと思っています」

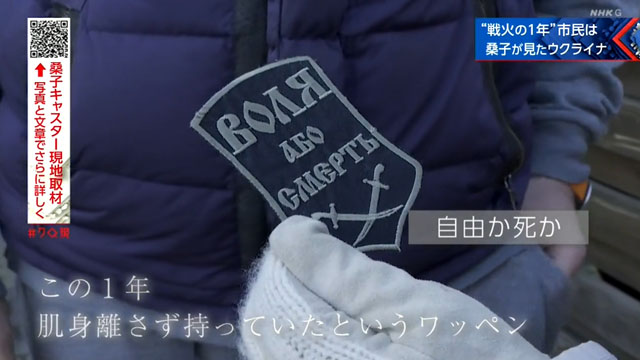

インタビュー中、突然「ちょっと待ってて」と言い残し家に帰っていった男性。ある物を手に戻ってきました

「私たち、ウクライナ人のモットーです。この言葉をあなたに送ります」

この1年、肌身離さず持っていたというワッペン。

「お金を稼ぎ、家を再建して、私たちは生き続けますよ」

戦争の"当事者"として ウクライナ記者は今

戦争を伝え続けてきたススピーリネ。記者たちの疲労やストレスはピークに達していました。精神的な理由で休職するスタッフが増加。一部の支局では十分な取材態勢が組めなくなっていました。

「きょうの予定を教えてもらえますか。どんなテーマで取材しますか?」

「状況は不安定で、撮影の態勢を組めていません。取材先も複数あり、手が回らないのです」

「難しいのは、現場が記者たちの故郷でもあり、それぞれが当事者なのです」

侵攻直後、ロシア軍に占領された南部ヘルソンから避難してきた記者のオレーナさんです。

避難後は、次々に送られてくる故郷の惨状をニュースとして伝えてきました。

「砲撃された、ヘルソンの産婦人科病院です。私はここで生まれ、娘も産みました。感情が抑えられません」

現在、仕事の量を制限しているオレーナさん。それには理由があります。

オレーナさんが向かったのは、リハビリセンター。戦争で負傷したウクライナ軍の兵士が療養しています。

「入ってもいい?ピザを持ってきたよ」

オレーナさんの夫、イェゴールさんです。軍に招集され、東部ドネツク近郊の戦闘に参加。2022年9月、ロシア軍の砲撃を受け、両足を失いました。

「自分の身に起きたことに、耐えきれませんでした。すぐには受け入れられなかったのです。戦闘の夢ばかり見て、頭の中がいっぱいになりました。子どものお菓子を買ったり、素敵な言葉をかけたり、そんな普通のことがもうできないかもしれない、そう思うのです」

「きみの勲章を見せてあげてよ。ゼレンスキー大統領から贈られたやつ」

戦争の前まで靴屋を営み、妻と一人娘の3人で暮らしていたイェゴールさん。家族との時間を何よりも大事に考えてくれていたといいます。

「娘の様子はどう?」

「変わりないよ。『読み終わった本をパパに渡して』って言ってたよ」

「生きて帰ってきたとき、どれだけ大切な人か知りました。それ以外は、どうでもよく思えたんです」

これからひとりで家族を支えていくことになったオレーナさん。オレーナさんは今、へルソンから逃れてきた母親と娘と暮らしています。

「警報が連日のように鳴るわけですが、それに対する恐怖というのはこの1年で変化はありますか」

「母は防空警報に今も敏感に反応します。警報が鳴ると、ひどく緊張して泣いてしまうこともあります」

「張り詰めたり思い詰めたりすることはないですか」

「困難なのかどうかは、考えないようにしています。夫が早く立ち直り、普通の感覚を取り戻せるように最善を尽くすだけです。目標は、家族が再び一緒に暮らすことです。そのためには強さと忍耐が必要だと分かっています。夫には回復のための時間が要りますし、今はプレッシャーを与えないようにしています」

オレーナさんには、今も最前線で戦う弟がいます。

「無事だというメッセージを、毎日待ちわびています」

最近送られてきたのは、弟が戦場でつづった詩でした。

月はドンバスの闇に光る太陽のよう

真珠のような星は肉親を失った人々の涙

私はネズミのように深く土を掘る

弟が送ってきた詩より

「彼の友達が亡くなったみたい。よく心の中で弟と会話しています。大切な人と実際に話せることが、どんなに幸せなことだったか実感しました。戦争が終わって、早く帰ってきてほしい。思い切り抱きしめてあげたい。心からそう思っています」

桑子が見たウクライナ

桑子 真帆キャスター(ラトビア リガ 中継):

今回、私がウクライナで印象に残ったことがあります。出会った皆さんが「勝利」、ウクライナ語で「パレモハ」という言葉を口にすることです。強い言葉です。ただ、よく聞くとその「勝利」が意味するものは、一人一人異なっていると感じました。

公共放送ススピーリネのオレーナさんにとっては、夫や弟が生きてふるさとに帰れること。キーウ近郊の自宅を破壊された女性にとっては、二度と攻撃にさらされないことでした。そして、墓地を訪れたときに夫を戦地で亡くした女性に出会ったのですが、その方はまもなく生まれてくる自分の子どもが戦争を見なくて済む未来こそが勝利なんだと話してくれました。

ウクライナの東部では今も戦闘が激しい地域がありますが、今回私が訪れた街の多くは人々は落ち着いて日々を送っているように見えます。ただ、立ち止まって目を凝らしてじっくり聞かないと見えてこない、聞こえてこないものがあります。

番組では、これからもウクライナ情勢を伝え続けていきます。その時、大きなくくりでは捉え切れない一人一人の姿を伝えることを大切にしていきたいと思います。

戦火の中の"誓い" ウクライナの人々は

南部ヘルソンから避難してきた記者のオレーナさんと、夫のイェゴールさん。イェゴールさんは今、義足で歩く練習を始めています。

「また娘とボール遊びをしようね」

「もちろんさ」

負傷した兵士たちに贈られた、賛美歌。

戦争によって、失われた日常。

強く生きることで、取り戻そうとしています。

「まだ戦争は続き、さまざまなことが起きています。でも希望を持ち、楽観的でありたい。勝利を信じて、強くありたいのです。可能なかぎり、侵攻前のような人生を送りたいと思っています」

・ ウクライナ・侵攻1年 桑子真帆が現地取材で出会った市民たちの声【随時更新】

・ 2月21日放送|シリーズ侵攻1年 第2夜 ロシア それぞれの“信念” 市民たちの12か月

・ ウクライナからの声 | みんなでプラス

・ ウクライナ情勢 | クローズアップ現代 全記録

・ #ウクライナ情勢 | NHKプラス

・ ウクライナへの支援や寄付 団体・連絡先まとめ