“母親の後悔” その向こうに何が

『母親になって後悔してる』というドキッとするタイトルの本が大きな反響を呼んでいます。イスラエルの学者が母親たちをインタビューしたもので「子どもは愛しているが、母になって後悔してる」という複雑な思いに共感が集まっています。取材班がWEB記事などで伝えると全国から300以上の投稿が。「我が子を産んだ後悔は決してない」という思いと共に、母親たちが心に内に秘めてきたものとは。学術書が投げかけた問いと反響に迫りました。

出演者

- 山崎 ナオコーラさん (作家)

- 湊 かなえさん (作家)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

"母親の後悔" 反響の奥に何が

小山径キャスター:

いま、世界で大きな反響を呼んでいる「母親になって後悔してる」。この本に描かれている「後悔」という感情は、決して「子どもを産まなければよかった」という感情ではありません。

子どもは愛しているけれども、母親であることを後悔してしまう。

私も、妻や母親も、そうした思いを抱いていたかもしれないと思うと、複雑な思いになりました。この本のことをニュースやウェブ記事で伝えたところ、300通を超える意見が寄せられました。

疑問の声があった一方で、「自分のことかと思い涙が出ました」(30代女性)、「やっと社会に声が出た」(50代女性)といった共感の声が多く寄せられました。

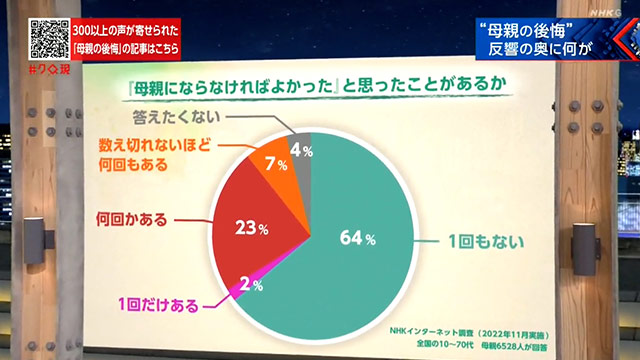

こうした感情を抱いている母親はどのくらいるのか。今回、6,500人を超える母親にアンケート調査を行いました。

「母親にならなければよかった」と思ったことがあるかという質問に対して、「1回もない」と64%の人が回答しました。一方、1回でも「母親にならなければよかった」と感じたことがある人は、あわせて32%、3人に1人にのぼりました。

後悔の奥に何があるのか。取材しました。

"母親の後悔" 世界で共感と反発

世界10か国以上で出版され、大きな反響を呼んでいる「母親になって後悔してる」。

つづられているのは「過去に戻れるとしたらもう一度母になることは選ばない」と答えた23人の女性たちの言葉です。

ヘレン・2人の子どもの母

自分に向いてないと思いました。

何時間も座りっぱなしで同じ本を読んだり同じ曲を聞いたりするのも好きじゃない。

そういうことが好きな人もいるでしょう。

私はだめでした

「母親になって後悔してる」より

ロテム・2人の子どもの母

「私は何でもできる、やりたいことは何でも」と考えていました。

母になると、望むことが何もできなくなる

「母親になって後悔してる」より

"#regrettingmotherhood(母親になって後悔してる)"

最初に出版されたドイツでは、共感とともに大きな反発も呼びました。その多くは、たとえ後悔していてもその感情は表に出すべきではないというものでした。

2022年。日本でも出版され、広がった波紋。母親として、苦しみを口に出してはいけないと思ってきた人がいます。

田中夢さんは6歳になる子どもを育てています。田中さんも子育てをする中で複雑な感情を抱いてきました。

「寝ている間も、この子が心配でしょうがない。起きている間もこの子のことを考えていなきゃいけないって。自分がどんどん自分でなくなっていく感じというのはすごい感じましたね」

しかし、そうした感情を"後悔"と結び付けることはできないと感じてきたといいます。

「子どもを産んだことも、母親になったことも、後悔してないってはっきり言えるんですよね。自分を傷つけないためには自分のせいにして、自己完結したほうがいいって感覚がすごいあって。なるべく何かのせいにしないようにしよう。人のせいにはしない。自分が選んだことなんだから、自分で責任を取らなきゃいけないでしょうって自分に言い聞かせているんですよね」

作家・湊かなえが語る "母性"への違和感

母親たちが、心の内に抱え込んでいる感情に目を向けることが大切だと感じた人がいます。

ベストセラー作家の湊かなえさんは、みずからも子どもを育ててきた母親です。11月に映画化された湊さんの小説「母性」。創作の原点となったのは、すべての女性に母性が備わっているとされることへの違和感でした。

「みんな母性という言葉を定義づけ過ぎてるんじゃないかと。生まれた瞬間に(母性を)持つものだっていうなにか神格化されたものがあって、精神的にも追い詰めるようなことを周りがしてるんじゃないかって」

今、反響が広がっている「母親たちの後悔」。その感情の根っこに何があるのかを考えることは社会にとって意義があるといいます。

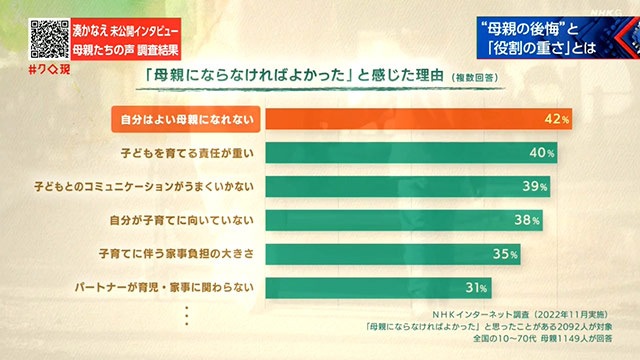

「『母親になって後悔してる』という言葉の9割は、別の言葉に置き換えられるんじゃないかと。例えば育児に協力してくれないとか、皆さんの『〇〇の後悔をしている』というのを集めたら、問題ももっと見えてくるんじゃないかと思います」

"母親の後悔"と「役割の重さ」とは

何が母親たちに後悔の思いを抱かせているのか。

NHKのウェブサイトで意見を募ったところ、300を超える声が寄せられました。その中で特に気になった言葉がありました。

声を寄せた美保さんです。3人の子どもを育ててきました。

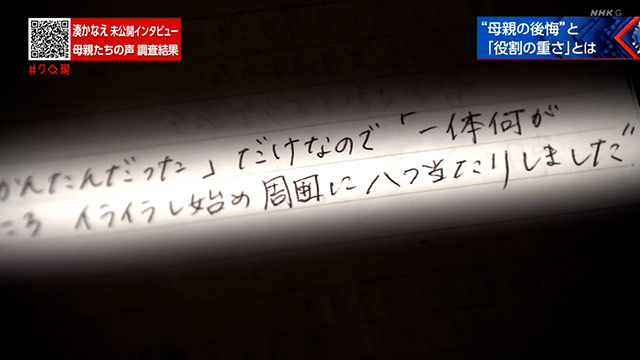

最初に出産したのは28歳の時で、子どもの激しい夜泣きやアレルギーへの対応など分からないことばかりでした。しかし、周囲に相談しても「母親であれば対応できるはずだ」と言われるだけだったといいます。

「『頭で考えるな 母性で考えろ』って言うんですね。カウンセラーに相談すれば、『弱音吐いてどうするんですか、お母さん。お母さんの代わりはいないんですよ』って」

長男が小学校に上がると、美保さんは追い詰められていきました。

長男は自分の気持ちを表現することが苦手で、同級生とぶつかることがたびたびありました。

「家庭でご指導下さい」

「どうしてお母さんは怒らないんですか」

学校からの連絡を記録していたノートより

母親の対応が不十分だと何度も指摘されたといいます。

「母親として適応できないのは個人の問題で、とにかく努力不足、愛情不足なんだ、もっと努力すべきなんだという。私に母親としての資質とか能力がないからきっと子どもにつらい思いをさせているし、私自身もつらいのかな」

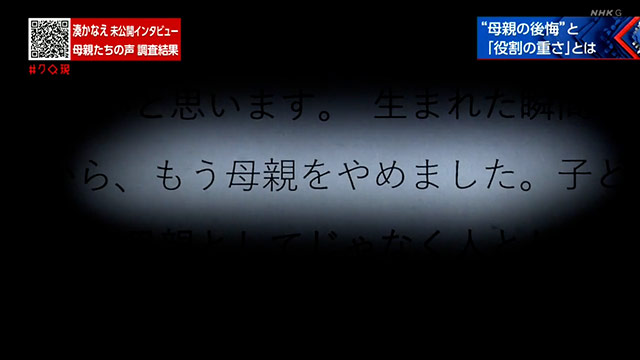

自分は周囲が求める"よい母親"にはなれない。

悩み抜いた末にたどり着いた結論を、今回話してくれました。

「生きていくために、母親をやめる。母親だからって思うと重い重い責任がのしかかるんですよね。『母親の責任だから』、『母親だから』じゃなくて、偶然一緒に生きている『ファン』だから。そういう思いで暮らし始めたらすごく楽になった」

求められる母親としてではなく、大切な子どもを"ファン"として支える。責任を背負い過ぎる必要はないと考えたのです。

娘の優那さんは、その気持ちを受け止めていました。

「『母親』ということに苦しめられてるときのお母さんよりも、今の『ファン』。『母親じゃなくてファンになる』って言って、肩の力を抜いて楽になった方が子どもとしても楽だなって」

美保さんが抱えていた葛藤は多くの人の答えと重なります。

今回のアンケートで「母親にならなければよかった」と考えた理由について最も多かったのが、「自分はよい母親になれない」というものでした。

"母親の後悔" 仕事とのはざまで

さらに、女性の社会での活躍が期待される中で母親の後悔を感じる人が少なくないことも取材から見えてきました。

内田久美さん(仮名)。都内のIT企業で働いています。

「これから子どもを迎えに行って、そのあと家事して、分単位ですね」

小学生と中学生の子ども2人を育てている内田さん。仕事が終わると息つく間もなく習い事のお迎えに行きます。

大学卒業後、総合職として採用され、数少ない女性の営業職としてキャリアを積み重ねていきたいと思っていました。

しかし、29歳で出産し、仕事と子育てを両立し始めた時、周囲の視線が変わったことに気付きました。

「『お母さん、家にいなくて大変だね』とか、無意識の攻撃みたいなのが増えたと思いましたね」

母親の役割が十分に果たせていないことを突きつけられたと思えば、社員として成長できていないと指摘されることもありました。

「昔を知っている人から見ると『前できてたのに、なんで今できないのよ』ってなっちゃう。何をやっても中途半端だし、どうしようみたいな感じでしたね」

一方で、夫が会社で昇進を重ねたことも内田さんに複雑な思いを抱かせました。

「(父親になって)後悔とかはないですかね」

「やりづらいところはないの?」

「やりづらいところはないね」

「ないの?びっくり」

週末は家族の食事を作るなど、できる範囲で家事も分担してきたという夫。今回、初めて妻から「母親になって後悔している」と打ち明けられ驚いたといいます。

「なんで?という感じでしたね。本当に?というのが、まず1つですかね。子育てとかは私の方もできるかぎりやっているとは思いますが、任せきりにしてたところは当然あったので申し訳ない部分と、こっちもやっているんだから大目に見てよじゃないけど、そんなところはありましたね」

母親と父親の大きな差。

そのはざまで、内田さんは"自分の人生を生きられていない"というもどかしさを感じています。

「家庭があるからという理由で、いろんなことを諦めてきたかなって。いいかげん諦める自分に疲れたなという気持ちが大きかったんですよ。(母親になって)生きづらさを感じるようになるとは思わなかった」

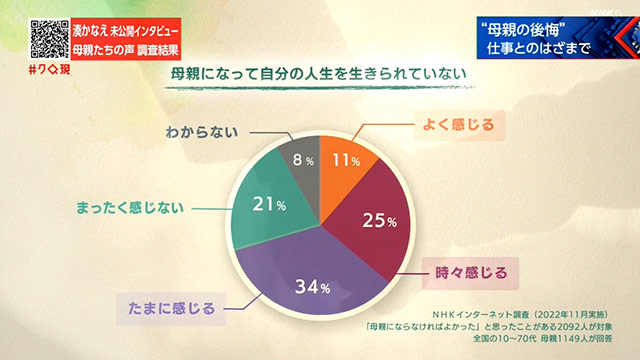

今回のアンケートでも「母親にならなければよかった」と答えた人のうち「自分の人生を生きられていない」と感じたことがあるという回答が7割に上りました。

後悔の背景に目を向けるべきだという、作家の湊かなえさん。母親たちが感じた生きづらさを母親だけに背負わせてはいけないといいます。

「母親ってただの役割であるのに、すごく何か重いもの、子どものためなら命をかけないといけないとか、犠牲にするのを美徳としているところがあって、我慢している母親こそが真の母親であるという捉え方をしていて。社会の制度とか会社の制度とか家庭内での役割分業が整っていないのを全部母親にのっけてしまって、個人の努力が足りないって、なんかちょっとごまかして。自分の責任転嫁を1人の母親にさせているところがあると思うので、時代が進化しているのに母親像が変わっていなくて、本当は追い詰められなくていい人まで追い詰めてしまっている言葉になっているんじゃないかと思います」

"母親の後悔" 反響の奥に何が

<スタジオトーク>

小山径キャスター:

きょうのゲストは、作家で2人の子どもの親でもある山崎ナオコーラさんです。まず、VTRのような「母親の後悔」についてどう感じましたか。

山崎 ナオコーラさん (作家)

エッセイ「母ではなくて、親になる」を執筆

山崎さん:

まず、この番組をご覧になっている方で子どもの立場の方もいると思うので「後悔している」といった方も、ほとんどが子どもを愛している、子どもの存在をうれしく思っているということをまず伝えたいと思いました。

この問題は、愛とかの話ではなく、人生とか、人間とかの話で、人間というのは多面的な生き物だから人生のあらゆるシーンで後悔をして、望んで就いた職業でも、例えばサッカー選手でもふと「ああ、なんかちょっと今日は後悔」とか「違う人生があったかも」という夜があるかもしれない。そういうものだと思うのですが、なぜか「母親業」という役割の人だけ、ちょっとのネガティブなセリフも許されない。あっても口封じをされるような社会というのが今の現状だと思うのです。その社会の問題を考えていきたいと思いました。

小山:

山崎さんが執筆されたエッセイ、「母ではなくて、親になる」。これは、どういう考えで変わっていったのでしょうか。

山崎さん:

私は「親になる」というのを妊娠中にふっと思ったことがあるのですが、そうするとぐっと楽になったんです。それまで私は、自分というものは割と性別イメージから自由に生きてきたつもりだったのですが、楽になったということはすごく固定観念があったのだなと。言われてみれば、「明るい」とか「太陽みたい」という古典的な母親像が私の中にもすごく浸透してるというのを自覚したんです。そのことについて、もっと考えていきたいというのを思いました。

小山:

今回NHKに寄せられた声ですが、こんな意見もありました。

こういった意見があるのですが、これはどう受け止めていますか。

山崎さん:

子どもに伝えるかどうかというのは子どもの年齢や個性もありますし、ケースバイケースだと思います。コミュニケーションの問題なので、聞きたくない人の耳に入らないようにする配慮も必要だとは思います。

ただ、現状の社会ですでにある感情なのに、ふたをしてしまっている。すでに上がっている小さな声に耳を傾けないということは問題で、そういうことをしても感情はなくならないはずなので、社会が耳を持つ、社会に傾ける傾向ができれば、不必要に子どもに感情をぶつけなきゃいけないシーンは減るだろうし、社会に耳ができればもっと親が感情を持った人間のままで生きていくことができる。

そうすれば自分のままで育児ができるということで、より少子化が改善される方向に向かうのではないかと考えます。

小山:

このままの自分で親になれるとなったほうが、子どもを育てやすいということですね。

山崎さん:

はい。

小山:

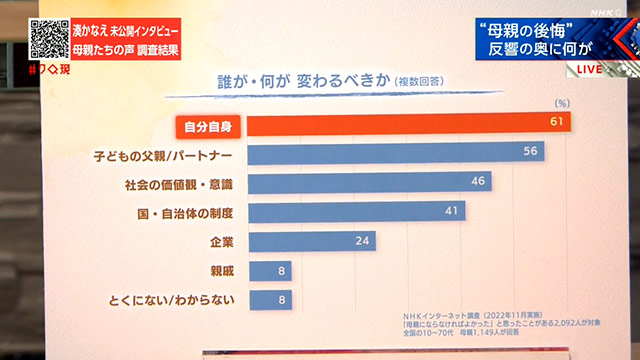

母親になったことを後悔しないようにするために何が変わるべきか。今回アンケートで聞きました。

「社会の価値観・意識」、「子供の父親/パートナー」が変わるべきを上回って、「自分自身」が変わることが大事なのではないかと。若い世代ほど、この割合が多かったのですが、この結果はどう感じてますか。

山崎さん:

昔と違って今は選択肢がすごく増えているので、より人生の岐路に立ったときに自分で選んだという気持ちが持ちやすくなっているからよけいに自己責任論のようなものが強く自分の中に持つ人が増えていて「自分のせいだ」とか、「自分がもっと頑張らなきゃ」ということを思ってしまう若い方が増えているのかなと思います。

小山:

選択肢が増えたから、多様性があるから、「自分で決めたんだろう」と思ってしまうと。苦しい気持ちを押し殺している方たちは、どういうところから始めたらいいのでしょうか。

山崎さん:

まずは「社会のせいにする」。「社会を疑う」ということが大事だと思います。

小山:

社会のせいにする?社会を疑う?

山崎さん:

はい。(古典的な母親像の)イメージがはびこっていることだとか、社会制度のせいで苦しいのかもしれない。疑うというところから社会の変革が始まるかもしれなくて、「あなたがあなたのままで母親をやれます」という社会に変わっていったら、そこから育児をしやすい社会が始まるのではないかなと思います。

小山:

社会のほうに母親像というすごく大きなものがあると。それに自分が近づいていかなくてもいいのだと。

山崎さん:

自分が気付くとか変えるとかではなくて、社会のイメージがなにかおかしいのではないか。そういうことを思うようになると父親像も変わるので、多くの人にとって母親が生きやすい社会は誰もが生きやすい社会になると思います。

小山:

ありがとうございました。今回取材にあたった依田ディレクターは、もうすぐ母親になるに当たって訪ねた人がいました。

"母親の後悔" 取材を重ねた先で

現在、妊娠8か月になる番組担当ディレクター。

取材を進める中で、芽生えた想いを聞いてもらいたい人がいました。

母親です。

「私も向いてないだろうなと思うから、世間の"いい母親"みたいなものには」

「(私も)おぼろげにでも枠みたいなのには縛られてた。子どもをちゃんと育てるべきみたいなのは、やっぱり芯にあるわけだから。いい母親って何?と思うんだよね。自分がこうしたらいいんじゃないかって思うようにするだけでいい」

母親の後悔が広げた波紋。その先に新たな兆しも見つけました。

時代ごとに輝く母親の姿を示してきた人気の女性ファッション誌では、今、母親は「完璧じゃなくてもかまわない」、「一人で抱え込まなくていい」という特集を次々と組んでいます。

「お母さんはいつもニコニコしていなくちゃいけませんとか、『VERY』ももちろん負の部分を後押ししてしまっている部分もあると思います。でも、私たちとしてはそこをやっぱり変えていきたい」

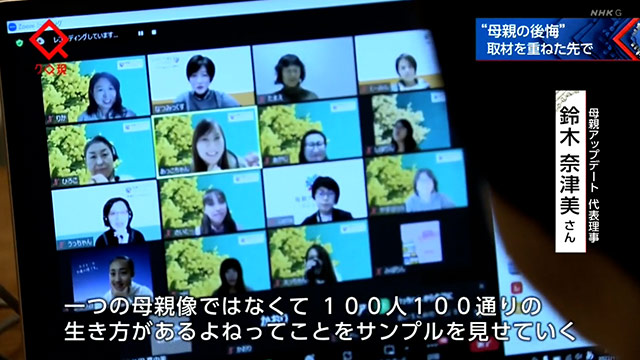

母親のイメージを変えようと作られた、オンラインコミュニティ「母親アップデート」。さまざまな経歴を持つ母親たち200人以上が参加しています。

「一つの母親像ではなくて、100人100通りの生き方があるよねってことをサンプルを見せていく」

若い世代に多様な価値観を持ってほしいと発信を続けています。メンバーが語りかけたのは徳島県の高校生たち。

「保健師として兵庫県に就職して、子育てをしているうちに気が変わって、自分の生きたい道を選んでいいんや」

「ずっと、しんどいしんどいって言っているお母さんばっかりだったんで、楽しんでいるお母さんがいるんだなって。(考えが)がらっと変わった」

「自分でも自分のやりたいことを貫けるような母親になりたい」