バーゲン・ジャパン 世界に買われる“安い日本"(1)不動産

賃金が上がらず、歴史的な円安も重なり“安い"と言われる国になった日本。その光と影を2夜に渡って見つめます。世界的に“お買い得"と見られる「不動産」に、いま外国人からの買い注文が殺到。購入の希望は中国だけでなく、東南アジア各国からも。象徴の一つが観光地。新型コロナの影響、国内需要の衰退に直面する事業者には、海外からの投資は救世主である一方、地元では“思わぬ事態"も…。世界から“買われる"先に何が?

出演者

- 野澤 千絵さん (明治大学 教授)

- 桑子 真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

世界に買われる日本 注目される不動産

桑子 真帆キャスター:

美しい景色や温泉などが魅力の「観光地」。そして、自動車や電化製品などメードインジャパンを支えてきた「労働力」。こうしたものが今、私たちの足元で次々と世界から買われています。背景にあるのは日本の「安さ」です。

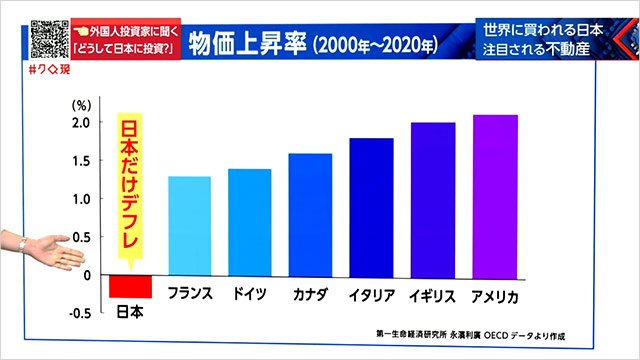

各国の物価上昇率です。2020年までの20年を見ると、ほかの国は軒並み上がっているのに対し、日本だけがデフレでマイナス。最近物価が上昇しているとはいえ、ほかの国と比べるとまだまだ低いのが実情です。

そこに追い打ちをかけるように歴史的な円安が進む中で、安さに拍車がかかっている日本。その光と影を2夜にわたって見ていきます。今回は外国人に買われる不動産です。

日本は"お買い得" 世界が注目する不動産

香港で不動産会社を経営しているガラス・ウーさんが扱っているのは、日本の人気観光地のホテルやマンションなど。中には、10億円を超える物件もありますが、問い合わせが相次いでいるといいます。

日本の不動産が人気の理由は、圧倒的な「安さ」だといいます。

「例えば、香港でこの物件は70㎡で2億円以上です。日本ならその金額で100㎡以上の物件が買えます。中古であれば、さらに倍以上広い物件が買えます」

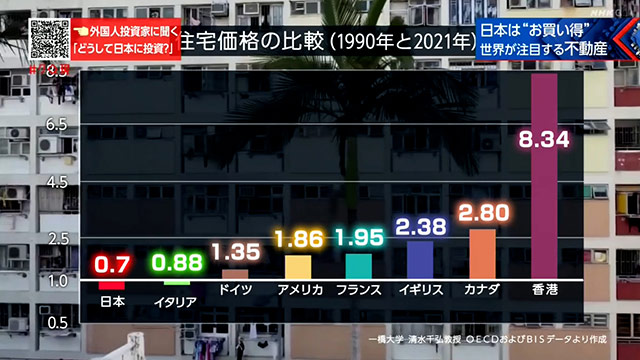

世界の住宅価格の推移です。

この30年で香港では、およそ8倍に。欧米などの国も軒並み上がっていますが、日本は下がっています。

この日、不動産会社を訪れたのはスイミングスクールの経営者。すでに北海道に2件の物件を所有していますが、さらに東京で別荘を買いたいといいます。

「予算はいくらですか?」

「1億7,000万円から、2億5,000万円くらいです」

「分かりました。六本木や赤坂のタワーマンションなどはいかがですか」

「日本の不動産は、いまお買い得です。物が豊かで食事もおいしいし、私は大好きです」

ガラスさんは円安が加速する中、新型コロナの終息後を見越して、取り扱う日本の物件を増やしています。

「日本の観光の将来は明るいと思います。実は、私も宿泊施設を買いました。人に貸せば利益もでますし、将来確実に値上がりが期待できます」

およそ35年前、日本は世界の不動産を買う立場でした。当時はバブル景気で株価は右肩上がりに上昇。円高も進んでいました。そうした中、日本企業はニューヨークの象徴の一つ、ロックフェラー・センターを買収。ハワイ、ワイキキビーチにあるホテルの多くも、日本企業が買い占めていました。

しかしいま、日本の立場は正反対に。都内で外国人向けの物件を扱う不動産会社では、これまでアメリカや中国からの購入が中心でしたが、最近変化があったといいます。

「インドネシア、あとはマレーシアですね。あとはフィリピン。バングラデシュとか、あとスリランカも来てますね。経済的には後進国とされていた国々だと思いますね」

円安が進んだことし3月以降、東南アジアなどからの問い合わせが相次いでいるのです。

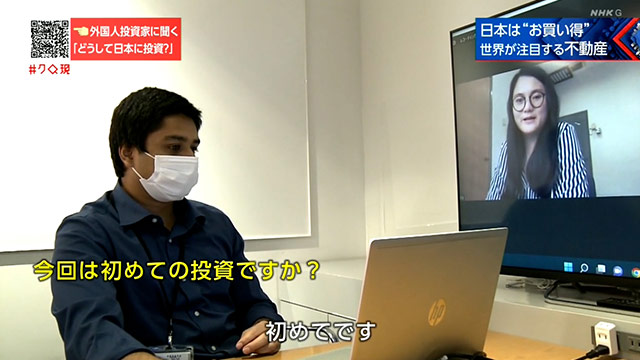

この日も、マレーシアから物件購入の相談がありました。

「今回は初めての投資ですか?」

「初めてです。いま円安なので、日本に投資するチャンスだと思いました。都心のワンルームか、1Kの物件が希望です」

「(日本が)投資対象として手の届く範囲に来ているのかなと思う、間違いなく。縮まったということなんだと思う、(他国との)差が」

買われる観光地の事情とは

世界中から買い注文が相次いでいる、日本の不動産。一方で、なぜ手放されるのか。

新潟県妙高市の赤倉温泉です。夏は自然豊かな温泉地、冬はスノーリゾートとして、1980年代に大きく発展しました。

しかし今、66ある宿泊施設のうち、17件を外国人が経営しています。

2年前に経営に行き詰まり、香港の投資家にホテルを売却した次井雪雄さん。今は、かつての自分のホテルで住み込みの従業員として働いています。

「最低5年間はここの建物に住み込みで、それを条件にいれたわけさ。ここで生きていくためだよ」

85年前に父親が始めた旅館。次井さんが受け継いだのは、バブル全盛期の80年代後半でした。当時はスキーブームの絶頂期。次井さんは3億5,000万円を借り入れ、レストランなどを増築しました。

「お客さん(が入りきらず)、外に行って食べてたぐらい。旅行者に踊らされた感じ」

しかしすぐにブームは去り、売り上げは激減。バブル期の高い金利に悩まされ、借金を返すめどは一向に立ちませんでした。県外で別の仕事をしている子どもたちにホテルを継がせることはできず、事業の整理を決めました。

「苦しみを継がせるだけじゃないですか、大事な子どもにね。自分が逃げて子どもにやらすわけでしょ。それを私はやりたくなかった。最後の決断さ」

ホテルに興味を示したのが、スノーリゾートとしての魅力を評価し、海外から人を呼べると見越した外国人でした。

「責任者がリアムさん。私は使用人として使ってもらっている」

「立地はナンバー1です。目の前にスキー場があるんですよ。スキーをするなら、ここが日本で一番だと思います」

外国人への売却は次井さんにとって、受け継いだホテルを残す最後の手段でした。

「腹の中では悔しさ、残念さ、そういうのがあるのは当たり前さ。でもそれを言ったって始まらんし、(故郷を)守りたいという気持ちさ。いいスポンサーがついて処分できればという選択肢だったというのが、これが現実だよね」

今、この地域の物件を扱う不動産会社には、事業に行き詰まった経営者からの相談が相次いでいます。不動産会社の社長である平井公尚さんは、これまで10件以上の物件を外国人に仲介してきました。

「この2年続きのコロナなんていうと、もう全くゼロ収入になるわけ。心が折れちゃって売りに出す。そういう方が多いですね、圧倒的に」

今も複数の物件で商談が進んでいますが、興味を示してくれるのは外国人しかいないのが現状です。

「買われないよりは、買った方がいい。気に入られないよりは、気に入られた方がいいというのは、やはり町自体のことを考えても私は最善(の策)だと思います」

なぜ世界が買いたい? 日本の分岐点とは

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

きょうのゲストは、都市計画が専門の野澤千絵さんです。よろしくお願いいたします。

野澤 千絵さん (明治大学 教授)

都市計画 都市行政が専門

野澤さん:

よろしくお願いします。

桑子:

「買う日本」だったのが「買われる日本」になっているということで、これはどうしてなのでしょうか。

野澤さん:

やはり、内需だけで国内経済を回していくということに限界が見えてきているのではないかと思っています。その背景には、やはり旅行とかのニーズの多様化、宿泊事業の経営不振、商圏人口の減少、あるいは後継者の不足というようなことがありまして、なかなか日本の内需だけでは難しい状況になっているのかなと思っています。

桑子:

そうした中で、外国人というのはどういう存在になっているのでしょうか。

野澤さん:

やはり、日本人が「よさ」というものをあまり気付いていないと思うのですが、日本が持っている歴史的な文化であったり、おもてなしの心であったり、何より安全だということで、外国から見ると非常に魅力的である。さらに、コロナのあとに外国から人を呼べるのではないかという期待感があるのかなと見ています。

桑子:

人気のわけが「伸びしろ」というお話がありました。いい面があるのに、そこを日本人が分かっていないので、外国人にとっては伸びしろがあるように感じる。

1.伸びしろ

2.自由度

もう一つ「自由度」というのがあるわけですね。

野澤さん:

例えばヨーロッパでは、外国資本の不動産収入はそこまで規制がない国が多いのですが、代わりに土地利用規制や、どう使うのか、きちんとしたルールがあります。一方アジアなどでは、そもそも外国資本の不動産所有が認められていない。ただ、日本は実はどちらも緩い面がありまして、そこが逆に言うと「自由度」というところになっているのかなと見ています。

桑子:

こうした魅力でたくさん買われているわけですが、実はリスクもあるということです。

「コロナ禍で放置される宿も少なくない、営業しないまま転売する人もいる」

こうしたことが進んでいくと、どうなっていくのでしょうか。

野澤さん:

転売目的の投資というのは、地元にほとんど利益が落ちてこないということにもなりますし、例えば長期的に廃虚になってくると最悪の場合、解体費なども地元持ちになってしまうというリスクもあるということです。

桑子:

外国資本が広がった先に、どんな未来が待っているのか。いち早く外国資本が入った地域では、思わぬ事態も。

直面した"思わぬ事態"

人口1万4,000の北海道倶知安町(くっちゃんちょう)は市街地から7キロのリゾートエリアで、今、別荘やコンドミニアムの建設が急速に進んでいます。

開発された施設の持ち主は、ほとんどが外国人。地域の開発も彼らが主導しています。

その1人、富裕層向けの宿泊施設を運営するマイケル・チェンさんが管理する施設は、1泊なんと350万円。

「ここの売りのひとつ、インフィニティ温泉です。天気がいいと、山がきれいに見えます」

最低7泊からですが、この冬の予約はすでに1月まで埋まっているといいます。

「泊まって食べて滞在するすべてのサービスが、(一週間で)2,000万円というのは確かに大金ですが、超富裕層にとっては、たいした額ではありません。世界から彼らを呼び寄せれば、日本にお金を落とします。これは地元経済にとって、いいことなんです」

世界のマネーは、コロナ禍の町に仕事を生み出しています。

地元のペンションはオフシーズンにもかかわらず、工事関係者で連日満室。北海道全域から職人が集まり、富裕層を迎える工事が進んでいます。

「(工事したホテルは)20万円とかだよ、一泊」

「おやっさん、泊まれるんじゃないですか?」

「泊まれるわけないだろ、無理」

「北海道には還元されているんじゃないですか」

「札幌より(仕事が)全然あるんじゃないかな。常にずっとどこかでやっている」

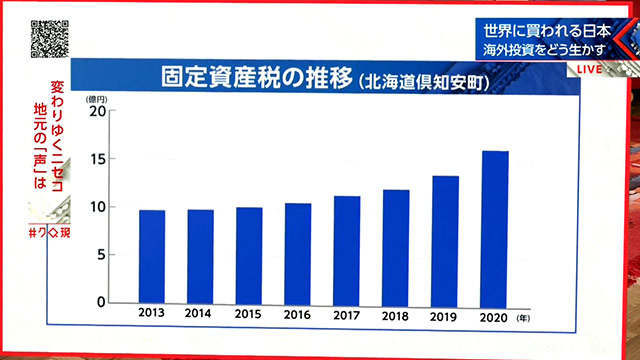

バブル崩壊後の低迷から町を再生させた、世界の投資。固定資産税による町の収入は、この5年で5億円以上増えました。

2016年 10.7億円

2020年 16.2億円

しかし今、自治体は課題に直面しています。

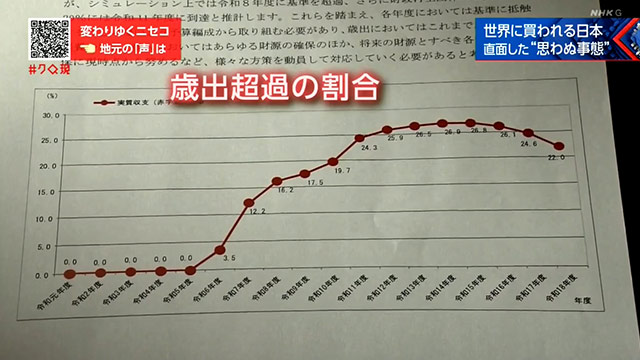

ことし3月に町が作った財政シミュレーションでは、なんと町の財政は令和6年に赤字になり、その後も膨れ上がるおそれがあることが明らかになりました。

一体なぜなのか。財政のひっ迫を招く大きな要因の一つが、上水道の整備費用です。外国資本による建設ラッシュで、リゾートエリアへの水道の供給量を大幅に増やす必要が出てきたのです。

「ここ(リゾートエリア)の水量が、令和元年で3,300トンです。令和12年には6,300トン必要になる。3,000トン増やさなければならない」

「ここが去年、新しく掘り当てた井戸です」

町の水道課では去年、およそ2億円かけて不足分を賄う水源を掘り当てました。しかし、ここからリゾートエリアまで6キロ以上水道管を引かなければなりません。総事業費は65億円。町の税収のほぼ2年分に当たります。

「世界のセレブが開発した部分を、水道はじめ道路とかを整備していかなければならないというのは、長く住んでる人間としては思ってもみなかったこと。この先またどういうふうになるかも、なかなか見えないところ」

失われる地域コミュニティ

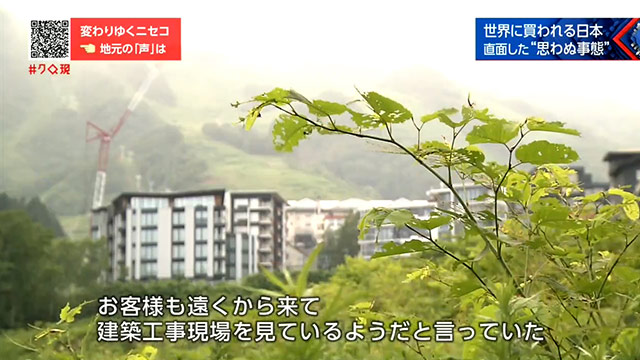

さらに、外国資本による建設ラッシュは住民の流出も招いています。ニセコの自然に魅せられ、40年前からペンションやカフェを営んできた高木真美子さんです。

かつて140軒のペンション仲間がいましたが、今残るのは10軒ほど。その多くは、海外の富裕層向けのコンドミニアムを建設するため、高額で買い取られました。

「仲のいい方がいなくなっちゃったのは、ここにいる楽しさが少しずつ削られていく感じがする」

ニセコの自然を求めて通い続けてきた高木さんの常連客も、離れつつあります。

「お客様も遠くから来て、建築工事現場を見ているようだと言っていた。すごく自然が好きだったので、素朴なニセコが好きだった方にとって、ちょっと寂しいニセコになってしまった」

海外投資をどう生かす

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

外国資本が入ったことで、固定資産税による町の収入というのは右肩上がりで伸びています。

一方で、そこで暮らしている人にとっては支払う額が増えるということになります。8年で4倍になったという人もいるそうです。そして、倶知安町の文字(もんじ)町長は、

「ただ単に地価が高くなるだけではなく、住みやすい町にしていくことが一番の課題」

とおっしゃっています。

野澤さん、暮らしている方が苦しい、悲しんでいることになっているわけですよね。これはどうしてだと考えていますか。

野澤さん:

観光地というのは、もともと人口が少なくて農地や森林が多い風光明媚なところに多いので、もともとインフラが整っていないエリアにホテルなどを供用することが出てきているわけです。

ここは抑制する区域、ここはホテルを建ててもいい区域ときちんと分けているわけでもないので、このように開発案件が積み重なるとインフラの総量が増して、後追い的な整備というのが将来的に住民の方への負担になる可能性もあるのかなと見ています。

桑子:

では、海外からの投資にどう対処したらいいのか。野澤さんはこんな例を挙げています。

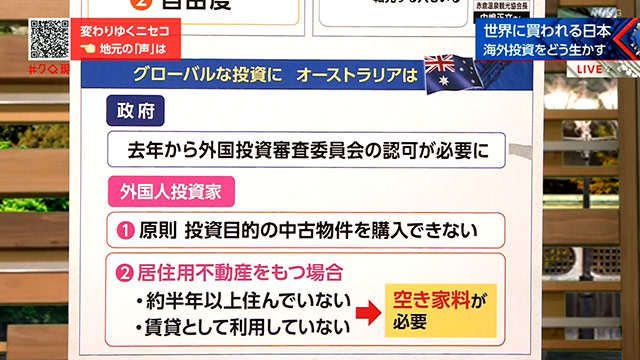

オーストラリアの例ですが、去年から外国人投資家が不動産を取得する際に「外国投資審査委員会」の認可が必要になっていまして、外国人の投資家には規制を設けています。

まず1つ目、原則投資目的の中古物件は購入できません。そして、居住用の不動産を持つ場合でも、およそ半年以上住んでいなかったり賃貸として利用していない場合は空き家料が必要になっている。これはどういうことなのでしょうか。

野澤さん:

オーストラリアは国の利益になるような投資を呼び込もうということでルールを作っているわけなのですが、オーストラリアは住宅が足りないということなので、その政策にのっとって新築は住宅の数が増えるので外国の方でもいいですよと。

ですが、中古の物件は数が増えるわけでもないですし、せっかくあるものを空き家で置いておかれると自国の方が住めないということになるので、自分たちの国の政策ときちんとリンクをして外国の投資を呼び込もうというかなり戦略的な取り組みをされているかなと思っています。

桑子:

こうした中で、日本ではどうやって海外からの投資をうまく生かしていくのか。「“安い日本”脱却のカギは?」ということで、野澤さんが提言されるのが、

ということで、具体的にどういうことでしょうか。

野澤さん:

日本には外国の方が投資をしに来るように、すでに非常に魅力的な資源がたくさんあるわけです。例えば、外資の方がたくさん投資に来るという新しい状況になりつつある中で、私としては無防備すぎるかなという面があります。

桑子:

無防備ですか。

野澤さん:

1つは、外資の方が地域とコミュニケーションをとるような窓口みたいなものを地域ならではで作っていきながら、もっと地域の利益になるような形に誘導する取り組みがこれから非常に必要で、それが新しい価値を作る仕組みづくりとなっていくのではないかと思っています。

桑子:

先行事例に学べることも、きっとあるのではないかなと感じます。次回は、世界に買われる“安い日本”「労働力」がテーマです。

・ ニセコの魅力は「雪」か「マネー」か 世界から投資が集まる観光地を歩く

・ 日本の観光地は「お買い得」? 外国人向け不動産業者 が語る日本の魅力

・ バーゲン・ジャパン 世界に買われる“安い日本”(2)労働力