徹底検証・新型コロナ「第7波」 対策の“新常識"は

全国各地で過去最多となる感染確認が相次いでいます。数の上では、すさまじい勢いで感染拡大している新型コロナ“第7波”。新たな感染拡大に直面し、多くの人が“判断”に戸惑っています。「どれくらい重症化する?」「ワクチンの効果は?」「旅行や帰省をどうする?」「学校や職場のコロナ対策は?」「ピークはいつ?」…。分かっていること、分からないことを専門家と徹底解説。今後の見通しなど、最新情報と共に報告しました。

出演者

- 尾身 茂さん (新型コロナウイルス対策分科会会長)

- 藤谷 茂樹さん (聖マリアンナ医科大学病院 医師)

- 大竹 文雄さん (大阪大学 特任教授)

- 坂本 史衣さん (聖路加国際病院 感染管理室マネージャー)

- 桑子 真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

新型コロナ 第7波 "過去最多"どう乗り切る

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

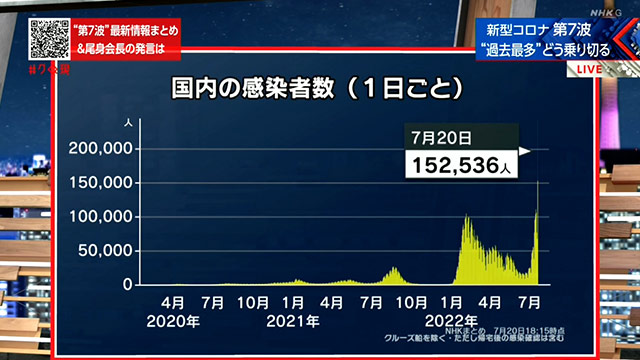

これまで経験したことのない最大の感染拡大になっている、新型コロナの第7波。20日では全国で過去最多の15万2,536人の感染が確認され、過去最多を更新したのは30の府県に上りました。

最新の知見を踏まえて、3つのテーマでお伝えしていきます。

・感染対策の"新常識"

・新型コロナは"一般の病気"に?

まずは、第7波の特徴について現場で治療に当たっている医師の藤谷茂樹さんに伺っていきます。よろしくお願いいたします。

藤谷 茂樹さん (聖マリアンナ医科大学病院 医師)

コロナ重症者300人以上を診療

藤谷さん:

よろしくお願いいたします。

桑子:

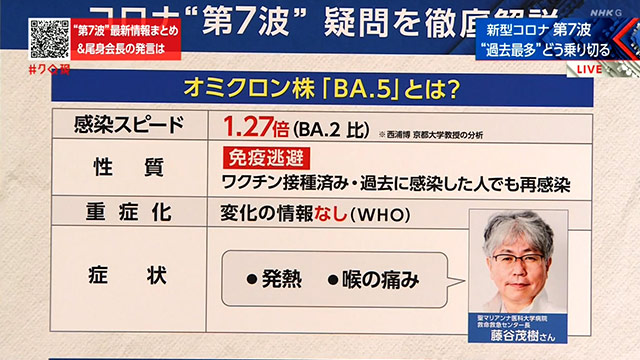

まずオミクロン株の新たな変異ウイルス「BA.5」について、特徴をおさらいしていきます。

まず、感染拡大のスピードが第6波のオミクロン株の「BA.2」と比べて1.27倍と速いです。

そして「免疫逃避」といって、ワクチンを接種した人も過去に感染した人でも再感染するという性質を持っています。

重症化しやすいかどうかについては、WHOは変化するという情報はないとしています。

気になる症状ですが、現場で実感ではどうなのか。藤谷さんは「発熱」、「のどの痛み」が多いということなんですね。

藤谷さん:

一般の症状として、かぜのような「鼻水」、「せき」そして「頭痛」といった症状が非常に多いです。

そして、実際に入院される患者さんは軽症・中等症がほとんどで、ワクチンを2回、3回打っていても入院してくるといったようなことが起こっています。

桑子:

感染の急拡大に伴って、懸念が高まっている医療現場の実態をご覧いただきます。

医療現場の実態は

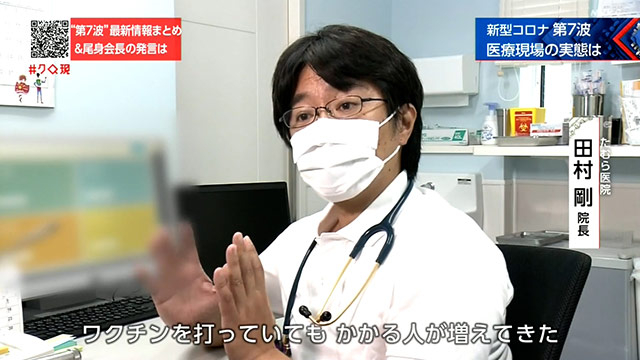

都内にあるクリニックでは、外で診察を受ける発熱外来の患者が急増しています。

「ワクチンは何回打っていますか?」

「ワクチンは3回打ってます」

患者のほとんどはワクチンを接種済み。それでも感染してしまうケースが相次いでいます。

「けさ測ってみたら38度ぐらい」

「他に症状はありますか?」

「鼻水とせきがたまに出るぐらいで」

「周りでコロナとか、はやってますか?」

「はやってますね。会社の同僚から陽性の連絡が来ています」

検査の結果は。

「結果はコロナでした。会社で何人くらいコロナ出ているんですか?」

「いま2人ですね。月曜日にその2人と一緒に食事をしていて」

このクリニックの陽性者は、20代と30代が6割に上ります。発熱と、のどの痛みを訴える患者が多いものの、いずれも軽症だといいます。

「ワクチンを打っていても、かかる人が増えてきた。今回のBA.5は、さらに免疫逃避、ワクチンを打っている方もかかる可能性がより高くなっていると思います」

重症患者を受け入れる病院では今、何が起きているのか。

「5、6、7、8、9。これで9床」

現在、コロナ対応の集中治療室は11床。ほかに受け入れ先が見つからない中等症や軽症の患者が次々に運び込まれ、すでに9床が埋まっています。第6波では集中治療室が満床近くまで埋まっていた、この病院。今月7日には、いったんコロナの入院患者がゼロになるときもありました。

しかし、再び医療現場はコロナの対応に追われるようになっています。この先、重症患者が運び込まれても受け入れることができなくなるのではないかと危機感を募らせています。

「いま軽症、中等症で次の病院が見つかれば空くんですけど、ここが軽症、中等症で埋まってくるんですね。そうすると病床が回せなくなってしまうということが第6波だと思うんですが、それと同じようなことが起きるかもしれないですね」

第7波は、いつまで続くのか。国のコロナ対策をけん引してきた、政府分科会の尾身会長に聞きました。

「感染の拡大がまだ続いているということで、おそらくすぐにピークアウトは残念ながら起きなくて、第6波のピークの2倍くらいまでいくという可能性はあるのではないか。ここまで感染者の数が増えてくると、検査のキャパシティを超えるという側面と、それから普通なら検査すべき人が必ずしも検査を受けていない側面があると思います。基本的な対策をしたり、ワクチンを打つと同時に、医療の方も柔軟なキャパシティを増やしていくと。この両面が必要だと思いますね」

医療は?新薬は?

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

尾身さんは第6波のピークの2倍ぐらいまで行くかもしれないという指摘をされていましたが、この増え方で検査体制、医療体制が耐えられるとお考えですか。

藤谷さん:

私自身は耐えれるのではないかと思っています。現在の問題点として、救命センターとかにPCR検査の問い合わせ、発熱の問い合わせなどがあるというのが1つの問題としてあります。もう一つが、軽症・中等症のベッドの確保がまだできてないと。それらがきちんと構築されるようになれば、今現在の世界的な動向を見ても乗り切れるのではないのかなと考えています。

桑子:

ただ、医療体制を整える必要は大前提としてあるということですよね。

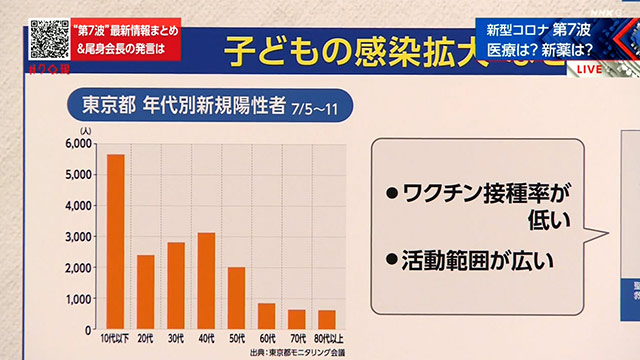

そして、続いては子どもの感染拡大はなぜなのかということで、気になるデータがあります。

東京都の年代別の陽性者数ですが、10代以下が突出しています。背景として、藤谷さんが指摘されるのが2点です。

・ワクチン接種率が低い

・活動範囲が広い

それぞれ、どういうことでしょうか。

藤谷さん:

10代のワクチン3回の接種率が30%台で、20代が40%台と非常に低くなっています。80代に限っては、90%近くあるという中で熱中症の危険もあるということで、マスクを外して教室で集団生活をする、活動範囲が広いということが原因になっているのではないのかと考えています。

桑子:

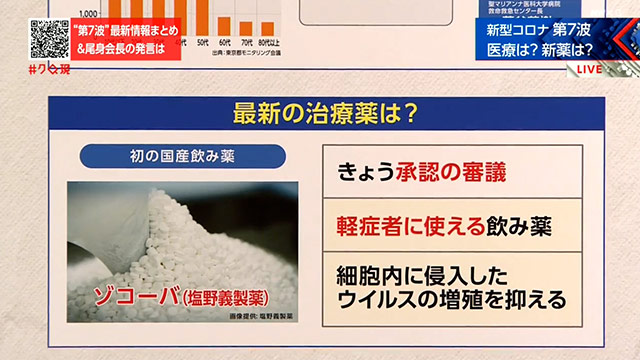

そして、最新の治療薬も見ていきたいと思います。

初の国産の治療薬である飲み薬「ゾコーバ」について、20日に承認の可否が審議されています。

「ゾコーバ」がどんな薬かといいますと、軽症者にも使える飲み薬で、細胞内に侵入したウイルスの増殖を抑えるというものです。

藤谷さん、こうした治療薬があると治療の在り方というのはどう変わっていきますか。

藤谷さん:

現在のオミクロンの変異株に対して、治験の結果では4日でウイルス量を90%減少させる、そしてオミクロン変異株の特徴的なかぜの症状を抑えるといったことが期待されています。

これが今回のオミクロン株に対して本当に適応されるということであれば、在院日数が短くなる、また隔離期間も短くなるという点が、われわれにとって大きな恩恵になってくるのではないかと思っています。

桑子:

そうすると、社会がより早く回せるようになるということも期待できるわけですね。

では、ここからは感染対策の新常識について見ていきます。緊急事態宣言や、まん延防止等、重点措置がないこの夏。皆さんはどう過ごしますか。

今夏どう過ごせば?

<東京 7月18日>

「感染の人数が増えてきてしまっているので、旅行は考えてないです。ちょっとまだ怖いので」

「コロナの感染者数が減ったら(帰省しても)いいなって思うんですけど、減らないようだったら見合わせようかなって」

一方で。

「行動制限が多いと、子どもたちにもかわいそうな思いをさせちゃう。感染に気をつけて、消毒をしっかりして、人と距離をとれば行動制限は必要ないのでは」

「正直、もうコロナそんな脅威じゃないかな。そんな恐れてはないですね」

「増えてきてるけど、しっかり感染対策だけはして、消毒とかもちゃんとしてっていう話で会うようになりましたね」

今回行動制限がない中、ひとりひとりに委ねられる判断。尾身会長は。

「強い(まん延防止等)重点措置、緊急事態宣言を出さないかわりに、われわれは感染のレベルを一定程度に抑えるために必要な対策は、私はすべてやる必要があると思います。いままでいろんなことをわれわれ日本社会は学んできたので、学んだ知見を活用して、それぞれの人が工夫をしていただくことが、いま一番求められているんじゃないか」

対策の"新常識"は

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

今まで以上に「個人で判断をして行動しないといけない」という悩ましい状況にはなっているわけです。

ここからは、感染制御が専門の坂本史衣(ふみえ)さん、そして政府分科会のメンバーの大竹文雄さんにも伺っていきます。

まず、尾身さんは先ほどのVTRで国が緊急事態宣言などの強い措置を行わない代わりに「ひとりひとりの基本的な感染対策の徹底」が重要だとしていました。

大竹さん、これまでにない感染拡大の中で、本当に行動制限がない状況で大丈夫なのか、どういうふうにお考えでしょうか。

大竹 文雄さん(大阪大学 特任教授)

行動経済学が専門・政府分科会メンバー

大竹さん:

難しい問題だと思います。今回のオミクロン「BA.5」というのは今までよりも感染力が強いウイルスです。ということは、感染拡大を抑えるには今までよりも強い行動制限をしないとできないという形になります。

一方で、重症化リスクは第6波のときと大して変わらないと言われていて、それ以前の変異株よりも重症化リスクは低いままである。

そうすると、これまで2年半にわたってさまざまな行動制限の結果、自殺率も高くなり、そして結婚も減り、そして教育も影響を受けるということがありました。もちろん経済にも影響を与えますが、社会にこれだけ大きな影響を与えている。

重症化リスクが低いときに今までどおりの行動制限をすべきかというと、私はそうではないと思います。

桑子:

少し変えるところもあるのではないかという中で、この夏、帰省や旅行を考えている方もいらっしゃると思います。

どう判断したらいいのか、坂本さんに説明していただきたいと思います。坂本さん、お願いします。

坂本 史衣さん(聖路加国際病院 感染管理室マネージャー)

感染対策のスペシャリスト

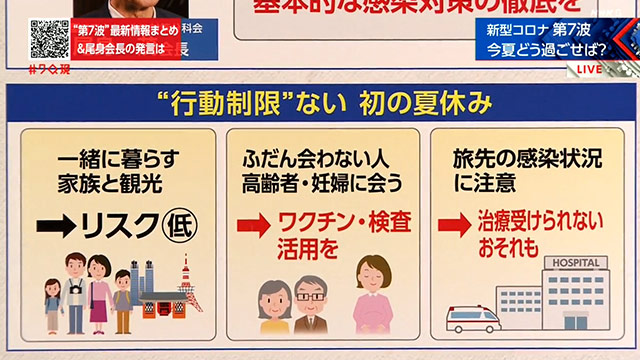

坂本さん:

旅行や帰省のときに感染するリスクというのは、どこに誰と行くかで多少変わってきます。

例えば、同居者どうしで、ある程度換気のよい場所を巡る場合に感染するリスクは比較的低いと思います。

一方で、ふだん会わない人、特に高齢者や妊婦さんや基礎疾患のある方というのは重症化リスクが高い。しかも、今回はやっているウイルスがうつりやすいということで、注意が必要です。

何をしたらいいかというと、例えば、万一感染をした場合に重症化をしないための「ワクチン接種」。「検査をする」というのもいいのですが、陰性でも感染していることがあるので、感染を防ぐには「話をするときにはマスクをつける」といった対策。あと「体調が悪かったら人と会わない」。

最後に、「旅行先の流行状況を確認しておく」。特に医療がひっ迫している地域では、病気やけがを起こしても受診や入院ができない可能性があります。

桑子:

こうした中で、どんな対策を取ればいいのか。政府の分科会では5つの提言をしています。

1.ワクチン接種の加速化

2.検査のさらなる活用

3.効率的な換気の提言

4.国・自治体による効率的な医療機能の確保

5.基本的な感染対策の再点検と徹底

ワクチン接種の加速化や、検査のさらなる活用などですが、このうち「効率的な換気」として、やり方によっては逆効果という指摘もありました。

スタジオを会議室に見立てて、具体的な換気の改善策を見ていきたいと思います。

坂本さん、私の目の前によくオフィスで見るようなテーブル、そして換気対策をしているのですが、どんな点が問題ありますか。

坂本さん:

まず換気で大事なことの1つが、空気の入り口から出口に向かう流れを妨げないということがあります。

その部屋の入り口・出口を見てみますと、「給気口」があって「排気口」がある、そっちのほうに空気が流れている。これを補助するために「窓」と「ドア」があるので、冷房をしながら15センチずつぐらい開けるとさらにいいかもしれません。

ただ、パーティションが比較的高く、空気の流れを妨げているかもしれません。ですのでこのパーティションを空気の流れと並行に、90度回転させてみてください。

桑子:

パーティションを90度回転させます。

坂本さん:

そうすることで「排気口」に流れていって、良好な換気ができます。

桑子:

今のポイントをこちらで整理していきます。

・空気の入り口・出口を作る

・会話は風下で

・パーティションは空気の流れと平行に

まず「空気の入り口と出口を作る」。そして「会話は風下で」というのはどういうことでしょうか。

坂本さん:

会話をするとき、鼻や口から「エアロゾル粒子」がたくさん出るんです。それを風上から下に送ってしまうと風下にいる人が危ないので、なるべく会話するエリアは風下に置くということがいいと思います。

桑子:

そして、「パーティションは空気の流れと並行に」ということです。

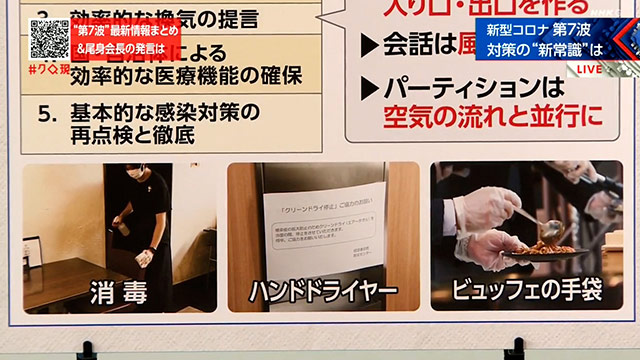

さらに見直せる対策もあるのではないかということで、坂本さんに3点紹介していただきます。

坂本さん:

環境の「消毒」ですね。環境に触れることで新型コロナに感染するリスクは、実はそんなに高くないということが分かってきています。なので、例えば環境消毒を広範囲に頻繁にやる必要性というのは薄いです。

あと「ハンドドライヤー」ですが、ハンドドライヤーを使うことで感染が広がるという根拠はないので、使っていいのではないかと思います。

「ビュッフェの手袋」は、使わなくても食事の前にせっけんで手を洗う、あるいはアルコールの手指消毒をするということで十分だと思います。

桑子:

すべて優先順位を考えるということになるとは思うのですが、大事にしたい点はなんでしょうか。

坂本さん:

感染対策というのは、病原体の主要な感染経路を遮断するということに注力するのが最小限の労力で最大の効果が得られるわけです。

新型コロナで感染を防ごうと思ったらやったほうがいいことは2つありまして、1つは「会話をするときにはマスクをつける」、飛まつを目に浴びたり、エアロゾル粒子を吸い込むリスクを下げる。

もう一つは、先ほどご紹介したような「良好な環境を図る」。そういったことにフォーカスするというのが大事だと思います。

桑子:

では、こうした感染対策をいつまで続けていくのか。海外に目を向けますと、日本より一足先に規制をやめた国が相次いでいます。

いつ"一般の病気"に?

今、世界では中止されていたイベントなどが続々と再開。コロナ禍以前のにぎわいを取り戻しつつあります。

世界に先駆けて、コロナとの共存に動き出した国の1つがイギリスです。ことし2月、ロンドンのあるイングランドでは法的な規制がすべて撤廃されました。感染しても隔離なし。検査で陽性になった場合も報告の義務はなく、いわば、かぜと同じような位置づけとして受け止められています。

こうした中、日本はこの先、新型コロナとどう向き合っていくべきなのか。

「社会経済、マスクのことも含めて急激に開放した国は、ワクチン接種率なんか日本と同じようにかなり高いんですけど、死亡者や入院者の数がいままで日本よりも少なかったのが(いまは)日本よりも多くて。対策はしっかりやりながら社会を少しずつ動かすという、そのバランスのとれた、1か0ではなくて、そういう方法が日本は求められるのではないか」

その上で尾身会長は、コロナを疾病の一つとして位置づけるための具体的な条件に言及しました。

「インフルエンザと同じようにワクチンがあるだけじゃなくて、感染した場合、すぐにでも一般の人が簡単にアクセスできる治療薬が出てくることが重要な条件の一つだと思います。議論をみんなでしっかりすることが大事」

日本はどうしていくべきか

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

最後に見ていくのは「新型コロナは"一般の病気に"?」ということで、過去最多となった20日の感染状況を見ますと、少し先の議論かもしれません。

しかし、実際諸外国ではマスクの着用義務が解除されたり、感染後の隔離期間が短縮されたりして、制限の緩和は進んでいます。

ただ、亡くなる人が多いという状態も続いています。こうした中で日本はどうしていくべきなのか、皆さんにお伺いしていきたいと思います。

まずは大竹さんからお願いいたします。

大竹さん:

私は2点。「隔離期間の短縮」、そして「全数把握をやめる」ということです。

「隔離期間の短縮」というのは、感染者の隔離期間、そして濃厚接触者の隔離期間、これを諸外国の方向に沿って短縮をすると。そうしないと感染者数がこれだけ増えてくると、そのために社会経済活動が維持できなくなる、あるいは医療機関も維持できなくなるということです。

ですから、重症化リスクが低いということを前提にすれば、できるかぎり隔離を短く、そして行動制限を小さくするということ。そしてもう一つ、全数把握をやめるということです。

桑子:

陽性者のカウントをすべてしていますからね。

大竹さん:

カウントするだけではなくて通知をして、健康管理をするということになっていますが、かなり多くの人が軽症、無症状ということなので、そういう人たちまですべての管理を国がやるべきか、政府がやるべきかというと、むしろもっと重症化リスクの高い人たちの手当てをすべきだと思います。

桑子:

全数把握に割かれてしまっている部分が大きいというお考えですか。

大竹さん:

そうですね。

桑子:

続いては、坂本さんにお伺いしていきます。日本はどうすべきでしょうか。

坂本さん:

法律上の分類を変えても、病気の性質というのは変わらないですよね。オミクロンによる感染というのは、それ以前の変異株よりも確かに軽症なのですが、第6波の3か月間で1万人以上が亡くなったというのも、また事実です。

新型コロナが引き起こす病態、つまり症状のつらさ、広がりやすさ、合併症、そして後遺症といった長期的な影響、それを治療したり予防したりする手段の手軽さとか選択肢、こういったものを考えますと、今現在はかぜやインフルエンザと同等とはまだ言えない段階かと思います。

もし今、対策を緩和するということであれば、それによってどのぐらいの人が重症化して亡くなるのか。また、医療体制が維持できるのかどうか、そういった結果をまず示すこと。そして、それを受け入れるのか否か、方針を国がしっかりと示すということがまずは大事だと思います。

桑子:

ありがとうございます。藤谷さん、どういうことが必要でしょうか。

藤谷さん:

私は「医療体制の構築」です。なぜかというと「医療体制をひっ迫させない」、これがキーワードだと思うのですが、医療体制がうまく回れば社会経済活動も活性化させることができる。それが一疾病につながるというように考えています。

具体的には、ベッドコントロールをどのようにしてベッドを回転させていくか。また、病床の確保をきちんと体系的に行っていくといったこと。そして、高齢者をいかに守っていくかということで、高齢者や基礎疾患のある患者さんに接するときは、ご家族とかも含めて感染予防をしっかりと守っていただく。このようなことができれば、一疾病につながっていくのではないかと思います。

桑子:

ベッドコントロールでいうと、具体的にどういうことができると思いますか。

藤谷さん:

ベッドコントロールは、今までは病棟自体がゾーニングと言われて一区切りになっていたのですが、それを「病床単位」としていくということでよりインフルエンザ等の感染症に近いような形に徐々に持っていくことなのかなと考えます。

桑子:

「病棟単位」から「病床単位」、分科会ではそういう話はされているのでしょうか。

大竹さん:

基本的な対象方針は分科会でも議論して、それが明記されました。そして厚労省からも通達が行っていますので、あとは医療機関の対応だと思います。

桑子:

どういうふうに柔軟に医療機関も対応していくかということ。まずはその前に、今のこの感染拡大の波をいかに小さく抑えていくかということも大切だと思います。自分が周りに与える影響というのがどれぐらいなのかというのを考えた上で、自分たちひとりひとりで行動していく必要があるのかなと思います。

・ 【緊急報告】“第7波”最前線から コロナ病棟の今

・ 感染急拡大・コロナ“第7波” 「BA.5」・ワクチン・治療薬は?最新情報まとめ

・ 新型コロナ過去最多 感染急拡大の夏どうすれば 尾身会長に聞く

・ 新型コロナ 全国の感染者 過去最多15万2536人 30府県で最多

・ 新型コロナウイルス 感染者数やNHK最新ニュース