激闘の東部戦線 ウクライナ“見えない戦場"の実態

「第二次世界大戦のような戦闘になる」とも言われ、戦力を集中させる攻防戦が始まっているウクライナ“東部”。戦局のカギを握る激戦地で、一体なにが起きているのか。現地にとどまる市民たちと独自に連絡を取り合い、“見えない戦場”の実態に迫ります。そして支配地域拡大に向け攻勢を強めるロシアのプーチン大統領は、5月9日の戦勝記念日に何を宣言し、どう動くのか?東部戦線の最新情報と今後について、徹底検証しました。

出演者

- 松里 公孝さん (東京大学大学院教授)

- 桑子 真帆 (キャスター)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

ウクライナ 激闘の東部 "見えない戦場"の実態

桑子 真帆キャスター:

5月9日、戦勝記念日を迎えたロシア。プーチン大統領は演説で「ウクライナ侵攻は強いられたもの」と改めて正当化しました。

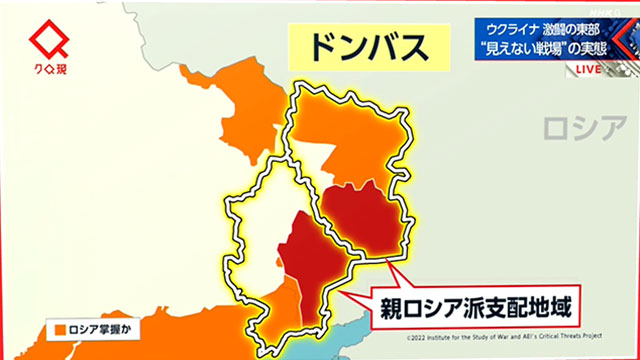

その中で呼びかけられたのが、ウクライナ東部、ドンバス地域で戦うロシア兵への結束です。こちらがドンバス地域東部2州です。

完全掌握を目指すロシアと、それを阻もうとするウクライナの激しい攻防が始まっています。

今後の戦局の鍵を握るとされるドンバス地域ですが、特徴は親ロシア派の支配地域が含まれていることです。複雑な住民感情が交錯する異質の戦場で、今何が起きているのでしょうか。

東部での激闘カギを握るのは"重火器"

東部の前線に向かう、ウクライナ軍の兵士たち。攻勢を強めるロシア軍に対し、今、ウクライナ各地から精鋭部隊を集結させています。

「きょう、敵の監視所を破壊した。さらにロシア軍の車列も壊滅させました。私たちは常に狙われていますが、敵を必ず壊滅させます」

首都キーウやマリウポリなどの市街地と異なり、広大な平原での戦闘が繰り広げられている東部戦線。戦況の鍵を握ると見られているのが、戦車や大砲などの重火器です。

ロシア軍を押し返すため、ウクライナ軍への武器の供与を急ぐ欧米各国。中でも注目を集めているのが、4月、アメリカなどが供与を発表した、りゅう弾砲"M777"です。

通常前線の後方に配備される、りゅう弾砲。数十キロ先の敵に砲弾を撃ち込むために使われます。ウクライナ軍の射程距離は、およそ28キロメートルでロシア軍のりゅう弾砲とほぼ同じ。一方のM777は、射程距離は最大で30キロを超え、戦いを有利に進められると目されているのです。

「ロシアの兵器と戦うには、最新鋭の強力な長距離砲が必要です。わずか2~3キロメートルの射程距離の違いが、戦況の行方を決定づけるでしょう」

さらに今、各国が次々と供与に乗り出しているのがドローンです。中でも、上空からロシア軍を攻撃する自爆型のドローンは重要な兵器になると見られています。

「戦闘、戦争のゲームチェンジャーになる可能性を秘めた、新たな装備になるのではないか。戦況が大幅にウクライナ側に有利な形になるのではないか」

今回、ウクライナ軍にドローンを提供しているラトビアの軍事コンサルタントがNHKの取材に応じました。

「今もウクライナに送るドローンを準備しています。これは小型ドローンで、すでにウクライナで使用されています」

提供しているのは、敵の偵察を行うドローン。2月以降、およそ300機を現地に納入したといいます。

「実際に戦場で使用している操縦者から聞き取りを行い、私たちのドローンをより効果的なものにするため努力をしています」

ロシアの侵攻のきっかけとなったドンバス

一方、マリウポリを包囲していた部隊を合流させるなど、東部戦線を増強するロシア軍。なぜなのか。

2014年、クリミアがロシアに一方的に併合されると、親ロシア派の武装勢力などが議会などを占拠。ウクライナからの独立を表明します。その後、8年にわたってウクライナ軍との間で武力衝突が発生。市民を含む1万4,000人が犠牲になりました。

「東部2州のロシア系住民を保護する」。プーチン大統領は、今回の軍事侵攻の目的をそう主張しているのです。

8年前、独立宣言を起草した、親ロシア派の中心人物が取材に応じました。

「戦争は8年間続いています。一日たりともドネツクに対する攻撃がやむ日はありませんでした。われわれの呼びかけに対し、ロシアは軍事的な関係における積極的な支援を始めたのです」

東部掌握目指すロシア 傭兵を投入

ロシア軍は今、戦況を打開するため、よう兵部隊を東部戦線に送り込んでいると見られています。

ロシアの民間軍事会社「ワグネル」です。ロシア政府は関わりを否定していますが、シリアやアフリカに派遣されるなど、プーチン大統領の隠密部隊といわれています。

アメリカ陸軍の出身で、民間軍需産業の専門家、ショーン・マクフェイト教授は、武装警備員としての経験を持ち、ワグネル内部の人物と接点を有しています。

「ワグネルは戦闘や襲撃など、特殊部隊と同様の任務を行います。お金が必要な者や、人を殺すのが好きなだけの反社会的人格者もいます。彼らは汚れ仕事を担い、多くの人権侵害を行っています。彼らが行くところには、人権侵害の痕跡があるのです」

激戦地で撮影された映像に、ワグネルの戦闘員の姿が捉えられていました。建物に隠れるウクライナ兵を、手りゅう弾で制圧。降伏した兵士たちを連行する様子が映し出されています。

イギリスの調査団体によると、外国籍も含むワグネルの戦闘員、8,000人近くが東部戦線に送り込まれているといいます。

「ロシアで全国的な徴兵制を敷くよりも、シリアやアフリカから外国人戦闘員を集める方が簡単です。徴兵はプーチンの国内政策において、政治的に非常に不安定になりえるからです。ワグネルグループや外国人戦闘員は、最前線での接近戦を行っているのです」

そして、激戦のしわ寄せは住民たちに。住宅地にできた大きなくぼみは、ロシア軍の空爆によるものだと見られています。

さらに5月8日、ルハンシク州でロシア軍が学校を空爆。ゼレンスキー大統領の発表によれば、避難していた住民60人が死亡しました。

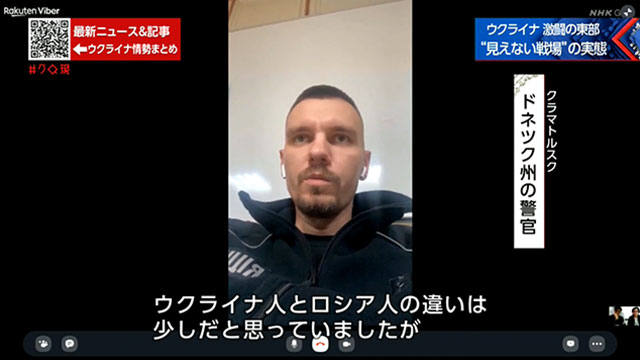

「ウクライナ人とロシア人の違いは少しだと思っていましたが、少しどころか全く違うことがわかってきました。全く違います。会話などできません。夜中に妻と子どもたちが寝ているところに、ミサイルで攻撃してくるのですから」

親ロシア派が支配する地域に住む女性は、双方の住民の犠牲者が増え続ける現状に複雑な思いを抱いていました。

「私はソ連で生まれました。ロシアにもウクライナにも、たくさんの友達や知り合いがいました。ロシア側で人が死んでいることは心苦しいですし、ウクライナ側で人々が死んでいることも心苦しいです」

ウクライナ東部で何が 新ロシア派も"混在"

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

きょうのゲストは、ウクライナとロシアの歴史と政治が専門の、東京大学の松里公孝(まつざときみたか)教授にお越しいただいています。

松里さんは2014年のウクライナ危機以降、東部にみずから足を運んで調査をされてきました。

9日のプーチン大統領の演説では、ドンバス地域東部2州への言及というのがかなり多かったです。ロシアが、プーチン大統領がこの2州にこだわるのはなぜなのでしょうか。

松里 公孝さん (東京大学大学院教授)

旧社会主義圏の政治が専門

松里さん:

プーチン政権のクリミアに対する態度と、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国に対する態度、全く違いました。

つまり、クリミアは問答無用で併合したのですが、ルガンスクとドネツクではいったん分離政体ができたわけですが、ウクライナを連邦化することによって、ウクライナにもう一度戻すという政策を追求してきたんです。

桑子:

ロシアとしては、2つの人民共和国をウクライナに戻そうとしたわけですか。

松里さん:

そうです。それはなぜかというと、選挙の心配をするからです。つまり、ウクライナというのは西と東で分かれるわけですね、投票行動が。クリミアを取っただけだと、まだ親ロシア派の大統領候補が勝つ可能性がある。

でも、クリミアとドンバスと両方がウクライナから抜けてしまうと、ウクライナはNATOに入るべきだと主張するような大統領候補しか勝てなくなるんです。

だから、プーチン政権はドンバスについては「またウクライナに帰ってください」という政策を大体2019年ぐらいまで続けてきたのですが、2019年にゼレンスキー候補が大統領選挙に勝ちます。政策も選挙になるとすぐ変わってしまって、前のポロシェンコ政権と大体同じような政策になってしまったんです。

そこでプーチン政権は、戦争を決意したというふうにウォール・ストリート・ジャーナルなどでは報道されています。

桑子:

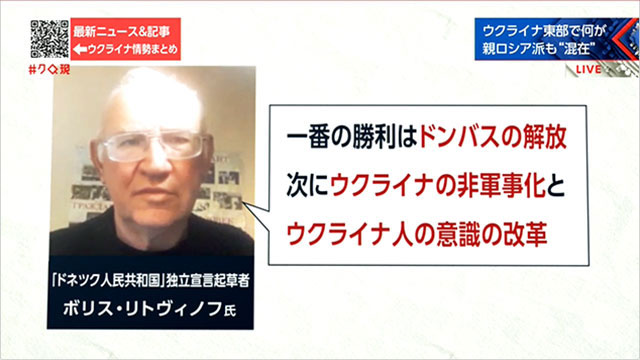

人民共和国が今2つあるわけですが、ここの指導者たちがどう考えているのかインタビューをしました。

親ロシア派を主張する、いわゆるドネツク人民共和国の一方的な独立を主導した共産党党首にインタビューしました。すると、「一番の勝利はドンバスの解放。次にウクライナの非軍事化とウクライナ人の意識の改革」。

つまり非ナチ化ということなんですが、この発言はどのように見たらいいのでしょうか。

松里さん:

これは、NHKの方が質問したときに「ドンバスを助けるという理由で戦争を始めたのに、ウクライナ全土でいろいろやっているではないか」と。それをどう思うかという質問に対する答えだったんです。それで「ドンバスの解放」はドンバスに関連し、「ウクライナの非軍事化」や、「ウクライナ人の意識の改革」はウクライナに関することなんですね。

桑子:

ウクライナ全体に関することですね。

松里さん:

それで私は、プーチンがドンバスを助けると言いながら戦争を始めて、実際はウクライナ全土で作戦を展開しているわけです。それに対してドンバスの人たちは不満を持ってるんじゃないかと思っていたのですが、先ほどの回答を見てもお分かりのように、それを理解するような態度であるということで私は少し驚きました。

桑子:

この指導者というのは、今のロシア全土を対象にした侵攻について賛同するような、共感するような。実際にこちら(2つの人民共和国)に暮らしている住民たちというのは、どう考えているとお考えですか。

松里さん:

住民の普通の感覚としては、2008年にロシアが南オセチアやアブハジアを承認したときのように、これから平和になると思っていたと思いますから、ちょっとびっくりしたと思いますね。

桑子:

親ロシア派の住民とウクライナを支持する住民が混在しているこの(ドンバス)地域ですが、ロシア側の侵攻によって住民たちに何が起きているのでしょうか。

住民が直面する"異変"

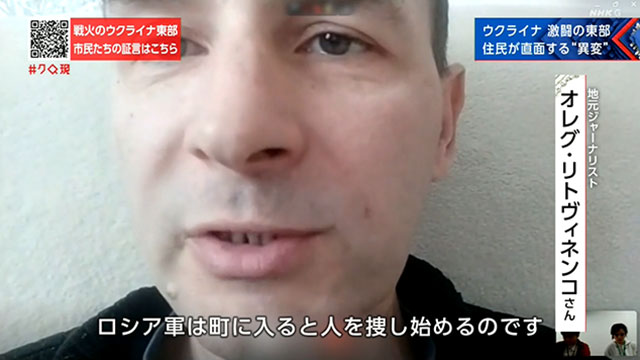

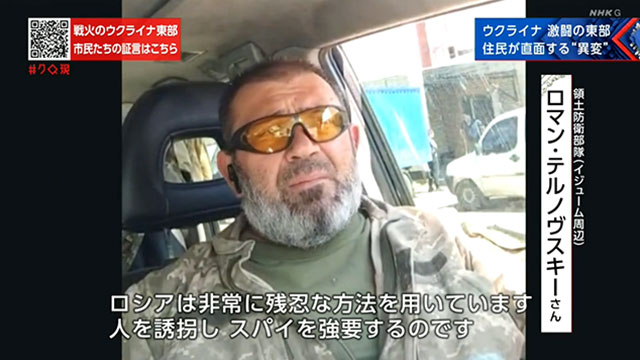

「ロシア軍が町に入ると、まず初めに行うことがある」。

そう証言するのが、ウクライナ東部のジャーナリスト、オレグさんです。

「ロシア軍は町に入ると、人を探し始めるのです。ドンバス戦争に参加した人、領土防衛部隊に入っている人、積極的なウクライナ支持の人たち。銃殺のリストもあるようです。ロシア側の支持者が情報を流しているのです」

これは、ロシアメディアの映像。ロシア軍が住民の家に押しかけ、携帯電話をチェックしています。

「これを話しているのは誰だ?」

「おそらく私です」

「おそらく?」

「はい」

男性の携帯電話から、ロシア兵を侮辱することばを話している動画が見つかったとみられます。

オレグさんの地元の知人で、ロシアに批判的だった歴史学者も連れ去られたといいます。

「彼はもう年配ですが、ロシア軍が家に来てボコボコにされたと聞きました。彼が生きているのか、拉致されているのか、分かりません」

さらに、住民を無理やりロシア側の協力者にするケースも相次いでいるといいます。

「ロシアは非常に残忍な方法を用いています。人を誘拐し、スパイを強要するのです。例えば、ロシアの支配地域に両親が残っている兵士は『指定の場所に来ないと両親を殺す』という脅しを受けました」

そして、占領が進む町から避難しようとする住民や、それを支援するボランティアが標的にされるケースも。

「ボランティアが運転中、(ロシア側の)白い腕章をつけた二人の男が茂みから飛び出しました。その後、ボランティアとは連絡が途絶え、何も分からないんです」

ロシア側は、捕らえたボランティアの様子をメディアで発信。その子どもは、SNSでこう訴えています。

「お父さんを早く解放するようにお願いします。お父さんがいなくて大変です。お願いします。お父さんを解放してください」

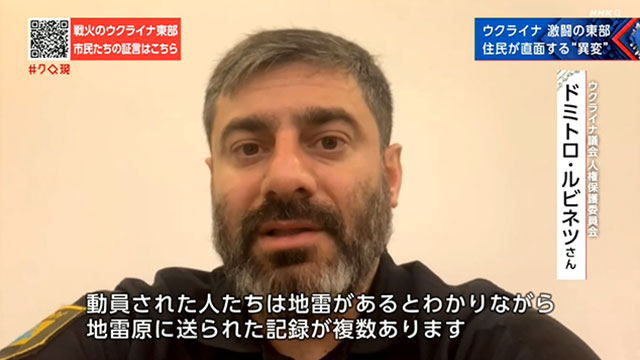

今、東部の町では住民を強制的にロシア兵にして前線に送り出しているという報告が相次いでいます。

これは最近撮影された映像です。赤い服の男性が突然路上で捕らえられました。

「痛い!なんでこんなことするんだよ。やめてよ」

「この男性は、『病気なので病院に行かなければならない』と言いました。ロシア側は『いやいや、私たちのところにも病院がある』と言いました。彼は逃げることができませんでした」

「障害のある人からもSOSがありました。障害があっても、がん患者も強制的に動員されています。本当に怖いことです」

強制的に動員が行われる背景には、ロシア側の兵士不足があるといいます。

「モスクワから『これぐらいの人数を軍に入れるように』と指令が来ます。『人員が必要だ』と。目標達成のために対応しているのです」

そして動員された住民は装備もなく、最前線に送られるといいます。

「動員された人たちは、地雷があるとわかりながら地雷原に送られた記録が複数あります。まさに『消耗品』なのです」

ロシアが占領を進める町では、積極的にロシアに協力する人も出てきています。

ルビージュネ市の市長も、その1人と見られています。

「市長は侵攻が始まったとき、できるだけ目立たず、身を隠していました。(占領が進むと)『私が市長です、協力します』と言い、ロシア側の軍服を着たのです。市長は自分の政敵などの家にロシア側を案内し、家宅捜索をしたり、プロパガンダ動画を撮影しています」

ロシアメディアには市長がロシア軍を連れ、家宅捜索している様子が映し出されています。

「これは警察署長のアパートだ。彼は愛国的なクラブを作って、子どもたちに教えていた」

ロシアが占領を進める地域では、住民はロシアに協力するか、あるいは死かという厳しい現実に直面しているといいます。

「人々がロシアに協力しないように願いますが、一番重要なことは生き残り、家族を守らなければなりません。自分ができる範囲で生き残らなければならないのです」

ウクライナ 激闘の東部 今後はどうなる

<スタジオトーク>

桑子 真帆キャスター:

松里さん、しわ寄せは住民に行くわけですが、東部の戦線、今後どうなっていくと考えていますか。

松里さん:

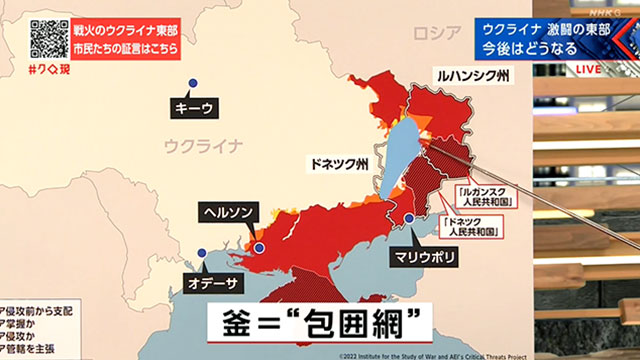

人民共和国側からの視点で言うと、マリウポリとドネツク州の西部、この2つを包囲する必要があったと。これはロシア語の俗語で「釜」というふうに、包囲掃討戦というやつですね。

桑子:

青くなっているところですね。

松里さん:

マリウポリは大体決着がつき、ロシアと人民共和国側が勝ったわけです。ところが、ドネツク州西部について言えばロシアの戦力が分散していたために包囲することはできず、どんどんここから撃たれているわけです。

ロシア側としては、なんとか北側から兵を送ろうとしているのですが、ハリコフ(ハルキウ)・イジュームというところで、ウクライナ側のガードが堅くてなかなかドネツク州西部まで行けません。

どちらかというとルハンシク州のほうから送っていて、ウクライナ側の支配領域は小さいですね。

なので、ルハンシク州のほうから攻めるようになるのではないかと思います。ですからドネツク州西部が決戦ですね。

桑子:

例えばロシアが勝った場合、負けた場合、それぞれどういうことが考えられますか。

松里さん:

ロシアが勝った場合、今もうヘルソンを占領してますが、ヘルソンの占領が続き、オデーサに対しても何かやるだろうと。

もしウクライナが勝った場合、ドネツク州西部で止まるのではなくて人民共和国を滅ぼしてしまうと。チャンスがあればクリミアもまた取り戻すと。つまり、2014年以前のウクライナの領土を回復するということになるでしょうね。

桑子:

どちらもかなり敵対した主張をしていますね。

松里さん:

もう、行くところまで行くという感じですね。

桑子:

こうした状況に対して、国際社会はどうしていくべきでしょうか。

松里さん:

まず第1に、ドネツク州西部がマリウポリの二の舞いにならないように民間人を退去させるようにゼレンスキー政権にお願いする必要があると思います。

そして第2に、戦争前の話ですが、分離紛争というのは必ずもう1回起きます。カラバフでも南オセチアでも必ず1回起きて、2回目の戦争でははるかに大きな人命の犠牲が出ます。ウクライナの場合も同じです。

ですから、2回目の戦争が起きる前に国際社会が分離紛争をほうっておくのではなくて、国際司法的な方法で解決してあげることが非常に重要だと思います。

桑子:

ありがとうございました。

・ ロシア「戦勝記念日」最新情報は

・ ウクライナからの声|みんなでプラス

・ 激戦地マリウポリ 最前線から届く「声」(2022年4月19日放送)

・ 戦火の下の「情報戦」 ウクライナ“虚と実”の闘い(2022年4月4日放送)

・ 戦火の下の「自撮り」記録 緊迫ウクライナ・市民たちの闘い(2022年3月15日放送)

・ “戦火の下”でいま何が 最新報告・緊迫ウクライナ(2022年3月8日放送)