埋もれた感染症の“歴史”

戦後最大の水際対策

終戦直後、大陸などでまん延していた「コレラ」。海外から600万人あまりが引き揚げる中、史上最大規模の水際対策が行われました。

今回新たに発掘された資料からは、ウイルス流入阻止を優先するあまり、船上の人々に大きな犠牲を強いた実態が浮かび上がりました。

埋もれていた感染症対策の歴史が、私たちに問いかけるものとは。

出演者

- 高山 義浩さん (沖縄県立中部病院医師)

- 井上 裕貴 (アナウンサー) 、 保里 小百合 (アナウンサー)

※放送から1週間はNHKプラスで「見逃し配信」がご覧になれます。

続く新型コロナとの闘い 求められる「検証」

保里 小百合キャスター:

3月21日が期限となっているまん延防止等重点措置について、16日に政府はすべての地域で解除する方針を固めました。

3月16日では全国で5万7,922人の感染が発表され、先週の水曜日より5,811人減っています。

井上 裕貴キャスター:

まだまだ新型コロナとの闘いは続きますが、同時に求められているのがこれまでの対策を検証し、その教訓を次につなげることです。

未知の感染症があらわれたとき、ワクチンや薬ができるまでは隔離など過去の経験を基に対策を進めるしかないと専門家は指摘しています。

保里:

しかし、日本には終戦直後に起きた感染症「コレラ」との闘いが十分に検証されず、伝えられてこなかった過去があります。当時、何が起きていたのか。ひもといていきます。

見つかった「闘いの記録」 埋もれた感染症の"歴史"

感染症との知られざる攻防についてつづられた貴重な資料が、今回初めて見つかりました。

終戦直後の日本で感染症対策の指揮を執った厚生省の山口正義さんの長男、隆司さんが見せてくれたのは、当時の日記やGHQとの交渉を記録した手書きの資料。そこには、感染症「コレラ」との壮絶な闘いの記録がつづられていました。

「4月の始め、広東からの引揚船の引揚者の中にコレラが発生しているとの情報が入った」

「乗船者6万7,000人あまり。患者478人。浦賀沖には人口数万に上る海上都市が出現した」

「迚(とて)も考えられない難事業」

山口正義さんの手記より

埋もれた感染症の"歴史" "コレラ船"で何が

戦後間もない日本が直面した感染症「コレラ」。海外にいた、およそ660万人の日本人を一斉に帰国させる引き揚げ船の中で急拡大しました。「コレラ」は下痢やおう吐で脱水症状を引き起こし、死に至ることもあります。

その船内を撮影した貴重な映像が残されていることが分かりました。終戦の翌年、GHQが撮影したと見られるフィルムです。

神奈川県浦賀沖に漂う、たくさんの引き揚げ船。感染者が出た船は「コレラ船」と呼ばれ、接岸を許されませんでした。乗船者は感染している可能性があるとして、船内に隔離されることになったのです。

大勢の人でひしめく船内は、常に密の状況。水や食事を介して広がる「コレラ」に、全く対応できていませんでした。感染源となるトイレも、衛生管理が不十分な中で感染が広がっていったと見られています。隔離された船内で、衰弱していく人が相次ぎました。

医師や看護師が船内に入り、治療や検査にあたる様子も記録されていました。

当時対応にあたった元看護師が取材に応じました。コレラ船の中での看護は、命の危険と隣り合わせだったと証言します。

「まだ20歳過ぎたばっかりで無我夢中で。本当に残酷だったんだろうと思いますよね。(コレラの患者に)がばっと吐かれたりするから、そういうのをかぶったりもしました。あれでよく感染しなかったなと思って、不思議なくらいですね」

映像には、船内で亡くなった人が次々と運び出される様子も記録されていました。ようやくたどりついた、祖国の地。港近くで人知れず火葬されました。

家族と満州から引き揚げる際、コレラ船に隔離された伊藤恭子さんです。当時7歳。凄惨(せいさん)な船内の状況を、今も忘れることができません。

「毎日毎日人が死んでいくから、自分もその一員にね、あしたは自分も死ぬかもしれないっていう思いは強かった。横になって寝る場所はないし、食べるものはなくて、すごいひもじいし。でもどこに行くのも行き場所はないっていうか。ほんと地獄でしたね」

114隻に23万人が留め置かれた、「コレラ船」。1,000人あまりが感染し、200人前後が亡くなったとされています。しかし、国の記録にもばらつきがあり、実際の犠牲者はこれを上回ると指摘されています。

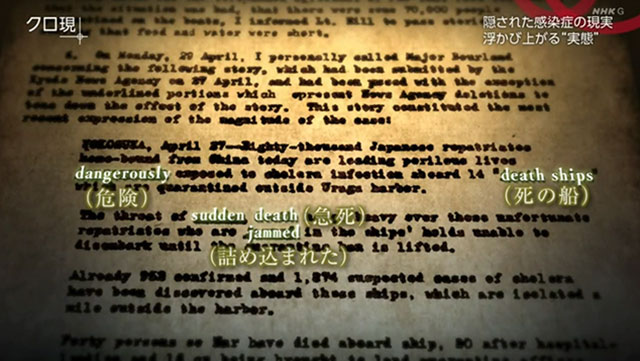

隠された感染症の現実 浮かび上がる"実態"

「コレラ船」の悲惨な実態はなぜ、伝えられてこなかったのか。その理由の一つが、取材から浮かび上がってきました。

日本の新聞を検閲したGHQの機密文書には、船内の惨状を伝える記事の修正や差し止めを命じた内容が詳細に記録されていました。

「4月29日に共同通信から提出された記事は、下線部分を修正してトーンダウンさせるよう命じた」

GHQ機密文書より

「危険」、「死の船」、「急死」。こうした表現はすべて修正。さらに、記事自体の差し止めも指示していました。

「子どもたちは、のどの渇きに耐えられず、汚染された海水を飲んでいる」

「栄養失調で亡くなった赤ん坊を、母親は泣きながら抱き続けている」

「飢えたコレラ船に閉じ込められた状況は、まさに地獄絵図」

差し止めを命じた記事の内容

この検閲記録を分析したイギリスの研究者は、GHQの感染対策に批判が起きるような事態は決して許されなかったといいます。

「GHQは船内の様子が記事によって伝えられることで、アメリカの占領政策への反感が強まることを懸念し、記事の内容をコントロールしようとした。実際には検閲された記事より、事態はずっと深刻だった」

感染対策を指揮し、検閲にも目を光らせていたGHQのサムス公衆衛生福祉局長は、感染拡大を食い止めることに成功したと自ら語っていました。

「ひどい状況だったが、感染症をコントロールできてよかった。私はマッカーサー元帥に『日本を再建した6人』とたたえられたのです」

コレラ船の対応について手記を残していた厚生省元幹部の山口正義さんは、感染症対策の方針を巡って、GHQのサムス局長に何度も異議を唱えていたことが分かりました。

「同船者の上陸許可を何度か願い出たが、却々(なかなか)許可されず」

「如何(いか)に占領下とはいえ、あまりの差異に驚いた」

山口正義さんの手記より

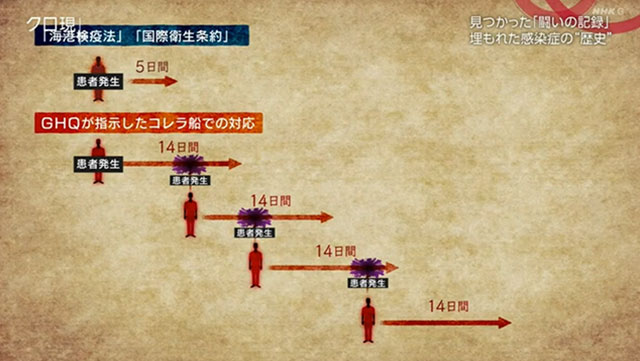

GHQの方針で、浦賀と佐世保に集められた「コレラ船」。その港に、医師や看護師を集め、集約的に水際対策にあたりました。陽性者だけを船から降ろし、それ以外は船で隔離することにしましたが、焦点となったのがその期間です。

潜伏期間が1日から5日とされる「コレラ」。当時の法律に基づく隔離期間は、5日間でした。しかし、GHQは慎重を期して14日間という倍以上の隔離を主張。新たな患者が発生するたびに延長される厳しいものでした。

山口さんは科学的根拠がないとして、隔離期間を短くできないか繰り返し訴えました。

「わたくしたちは極力それに抵抗した。どうしても陸上へあげさせてくれと。しかし、先方はがんとして聞かない。(GHQは)やはり自分たちがこわいのだ。駐留軍を守ろうと陸上に揚げることは許可してくれない」

「医療と人間と」より

結局GHQの方針は変わらず、隔離は50日近くに及ぶこともあり、多くの船が接岸を許されませんでした。隔離が長引いたことで、当初感染していなかった人にも「コレラ」が広がりました。

「引揚船の中の衛生状態は極めて悪いので、同船者の中から次から次へと患者が発生し、とどまるところを知らなかった。とうてい考えられないような、人権の問題に引っかかるような措置をとられた」

山口正義さんの手記より

さらに、水や食料も不足する中、「コレラ」以外の理由で命を落とす人たちがいたことも分かってきました。

船内で次々と亡くなっていく人たちを目の当たりにしていた伊藤恭子さんは、家族への感染はありませんでしたが3歳の弟は母親に抱きかかえられたまま衰弱していきました。

「心臓衰弱症。(弟は)最後に『うどんが食べたい』って言った。母親が船員さんの所に行って、『1本でも2本でもいいから、うどん分けてくれ』って言って2~3本分けてもらったらそれを口の中に入れてやったら、もうかむ力もなくて、口の端からちょっと2~3回、口を動かしてたみたいだったけど、そのまま亡くなりました。涙を流して泣いていたのは、母親だけだった。私たちはもうなんか、ただぼーっとしてね。このままこの船にいたら、家族みんなこんな状態になるんじゃないか、そんな感じはありました」

さらに船を降りた数日後、衰弱していた父親も亡くなりました。感染以外の理由で犠牲となった人の数は分かっていません。

感染対策で守られた命がある、その一方で奪われた命があることを山口さんは、後世に伝え残そうとしていたのです。

「如何(いか)に占領下の行政とは言え、検疫の責任者であった私は身を切られるような思いであった」

「故国を目の前にし、可惜(あたら)命を落として行かれた同胞が多かったことは痛恨に堪えない」

山口正義さんの手記より

"コレラ船"の実態 どう伝え残していくか

これまで埋もれてきた、「コレラ船」の実態をどう伝え残していくのか。

父親が乗船していた中内弘さんは、父の勝一さんが生前その事実を語ることはほとんどなかったといいます。

「コレラっていうと負のイメージ。感染症っていうことで、やっぱりクローズしちゃっている部分があります。やっぱりそういうのは、息子たちにあんまり聞かせたくないという思いがあったのか」

父親はどんな体験をしたのか。中内さんは、当時対応にあたった看護師や作業員などに話を聞き、記録してきました。

「首と胴中と足を荒網で縛って、毛布でくるんでおろした。死体をおろしたのは1回でした。あとはみな病人ばっかり。だから病人で水ぶくれになって、こんなになった(腫れあがった)人もいれば、骨と皮になって歩けない人もみんな看護師がおんぶしたり、私ら19で子どもだったけど泣けました。そのたびにかわいそうで」

話を聞く中で、当事者たちが差別や偏見を恐れ、家族にさえ話してこなかったことが分かってきました。凄惨(せいさん)な実態も含め、ありのままを残していかなければならない。中内さんは、事実を掘り起こし伝えようとしています。

<浦賀行政センターにてコレラ船の実態を伝える中内弘さん>

「コレラが発生したから、コレラ船と呼んでます」

「初めて知りました。本当にこんな目の前ですごい悲劇があったんだと思うと、本当にちょっと胸が苦しくなりました」

「たまたま今、コロナとコレラと感染症で重なる部分がある。皆さんに知っていただくということは、大事なことかなっていうふうには思っています」

埋もれた感染症の"歴史" その教訓とは

これまで2年以上にわたり、新型コロナ対策の先頭に立ってきた政府分科会の尾身茂会長は、当時の対応には課題があったものの今に通じるものがあると指摘します。

「過去を振り返るというのは、当然大事なことだと思いますね。当時は薬もない、ワクチンもない、医療体制も十分完備していないということで、そういうこと(隔離)に頼らざるを得なかった歴史があったということですよね。接触を断つという人と人の接触を断つという19世紀的な古典的な対応というのが今でも必要になってくる」

時代も状況も今とは全く異なる、「コレラ船」。しかし、浮かび上がった課題を検証し尽くし、後世に残すことの大切さを今に伝えているといいます。

「危機的な状況になったときに、実は人々の権利、自由をある程度なるべく尊重しながら公共の福祉といいますか、感染をある程度極限まで抑えなくてはいけなくなります。そうすると感染対策、公共の福祉と一般の人々の自由をどうバランスを取るかというのは実は非常に大事なんだけど、なかなかその議論が深まらなかった。しっかりと次の波、次の感染症が来る前に、必要なことは実行していくことが日本社会全員に求められる」

闘い続く新型コロナ どう検証し後世に伝える

<スタジオトーク>

保里 小百合キャスター:

きょうのゲストは、最前線で新型コロナの対策にあたってこられました医師の高山義浩さんです。

実は高山さんのご親族も当時、コレラ患者が出た船に乗っていたということで、そのときに記録された手記を今回お持ちいただきました。

その中に、当時幼かった高山さんの伯父様が残したことばを一部ご紹介させていただきます。

「船内でコレラがはやって、ずいぶん人が死にましたね。遺体は白い布でグルグル巻きにして重しをつけて、舷先から海に落とす。船は汽笛を鳴らして遺体に別れを告げる。子どもにも強烈な印象でした」

回想録より

高山さん、こうした記録が物語ること、そして今回の映像を通してどんなことを受け止められていますか。

高山 義浩さん (沖縄県立中部病院 医師)

最前線で新型コロナ対策にあたる

親族が"コレラ船"に乗船

高山さん:

祖父の家族から断片的には話は聞かされていたのですが、2か月ぐらい下船できず、私の祖父の家族は船にとどまっていたと。話では聞いていたのですが、当時の状況を映像で今回初めて見て、少しショックを受けています。

保里:

当時の対策については国内の多くの命を守るためとはいえ、隔離が長期化したことによって多くの方が犠牲になったことが分かりました。このことを振り返って、高山さんは今どんなことを考えられますか。

高山さん:

GHQの隔離政策の科学的妥当性、疑問がありますが、一方で世間自体も感染症に対して戦後の混乱期の中で過剰に不安になっていた時期だと思うんです。

日本の土を踏ませるわけにはいかない、コレラがあるんだったら絶対に入れてはいけない、そういう雰囲気もあったと聞いております。

もちろんコレラを国内に入れてはいけないのは間違いないのですが、そのことと下船を認めないというのは別問題のはずです。世間が引き揚げ者をどう見ていたのかということも含めて、当時の状況を振り返っておく必要があるのではないかと思います。

井上 裕貴キャスター:

過去にこういうことがあったのだということを、一部の人だけではなくて、もっと多くの人が知っていたら今、また違っただろうなと想像するのですが、どうしてコレラ船の実態というのが十分伝えられてこなかったと思いますか。

高山さん:

今回の映像にもありましたが、当事者の方々が振り返るにもつらい思い出だったということもあると思います。船内では食べ物の奪い合いとか、語れない部分がほかにもあったと私も聞いております。それゆえに、歴史に埋もれようとしてきているというところがあります。

ただ、コレラが発生したこと自体は決して彼らの責任ではありません。感染症というのはどうしても弱者をたたく理由にされがちです。あるいは人種とか、貧困、弱者のラベリングに使われてしまうこともあるわけです。ですから、感染症の当事者が差別されたり、批判されたりということがないように注意をしながら感染症に弱い部分をメンテナンスしていくということが必要だと思います。

井上:

過去も今も社会的な構造的な問題だったり、意識の問題があると思うのですが、もし過去の教訓が伝えられていたらどう生かせていたと思いますか。

高山さん:

生かせることは多いです。例えば、私は2年前のダイヤモンド・プリンセスが横浜港に接岸したときに感染対策に関わったのですが、船という特殊な環境で感染対策をとることの難しさということを痛感いたしました。

あのときはまさに不意打ちのようだったのですが、もし国としてコレラ船の経験をしっかりと継承していたら事前にシミュレーションを行って、感染を広げないだけでなく、船に残された人々をどう支えていくか、できるだけ下船させたほうがいいのではないか。ダイヤモンド・プリンセスの対応も違ったものになってきた可能性はあると思います。

井上:

当然、初動も変わってくるわけですよね。

高山さん:

はい。

保里:

新型コロナの対策について考えますと、2年以上にわたって対応してきている中で、社会全体を通して十分に検証することがなかなかできないままにどんどん次の波が来てしまう。そういうことが繰り返されているような印象を持っている方も多いと思います。今どこまで検証されているのか、そして今後どう検証して次に生かしていくのか、高山さんはどうお考えですか。

高山さん:

政府レベル、あるいは自治体レベルでもそのつど対策の検証というのは行われていると思います。だからこそ、流行のたびに対策というのはどんどん切り替わっていく。ただ、その説明が十分ではないという反省はあると思います。

保里:

沖縄で高山さんがあたっておられることですね。

高山さん:

そうですね。私は沖縄県の対策に従事していますけれども、波が繰り返されるたびに前回の反省を踏まえて新たな波へと準備を進めてきました。

また、専門家から一般市民に至るまで毎日のように対策のことについてSNS上で結構議論が交わされていますよね。実はこれも検証の一部なんです。

私たち専門家は、学術誌に投稿された論文から学ぶということはあるのですが、感染症対策というのは社会との対話が不可欠ですから、SNSにおける意見交換には多くのヒントが詰まっています。

対策の振り返りというと、どうしても専門家と役人が集まって文書を取りまとめるイメージになりがちなんですが、やはり当事者の声、一般市民の思いというものも検証の中に含まれていく必要があります。

例えば今、青春を犠牲にして自粛に協力してくれている若者たちがたくさんいます。あるいは、その子どもたちも部活を控えて2年間がたってしまったということもあります。感染症の専門家たちだけが集まって議論をしていても、子どもたちの思いというのはなかなか対策にフィードバックされないんです。特に今、重点措置が解除されて出口を模索していく段階では、社会との対話というものが求められていると思います。

井上:

改めてになりますが、コレラ船の歴史というのは今の私たちに何を投げかけていると思いますか。

高山さん:

コレラ船の歴史というのは、決して過去のものではないと思います。ダイヤモンド・プリンセスのように歴史は必ず繰り返されますね。

特に国際情勢が不安定になる中で、今ウクライナでは300万人を超える難民が出ていますけれど、東アジアも不安定要因を抱えています。今後近隣の国から日本へと難民船が多数流れ着くということも考えられます。

そうした中で、全員の下船を認めて立ち上げた難民キャンプでの感染対策を対じしていくのか、過去の経験から教訓を見いだして次に備えていくいくことが求められると思います。