知ることに終わりはない

〜立花隆さんからのメッセージ~

“知の巨人"立花隆さんは亡くなる前、膨大な音声や原稿などの秘蔵資料を、NHKディレクターに託していた。そこには、次世代の若者たちに向けた「どう生きるか」という問いかけが数多く残されていた。理系・文系という垣根を越え、縦横無尽に活動してきた立花さん。晩年、自分の足元を「知る」ことが弱体化していく日本の姿を憂えていた。ジャーナリスト・田原総一朗さん、ノーベル賞受賞者の利根川進さんら、旧知の人たちの貴重な証言を交えながら、立花さんが私たちに遺すメッセージに迫る。

※放送から1週間は「見逃し配信」がご覧になれます。こちらから

出演者

- 平尾隆弘さん (元文藝春秋社長)

- 井上 裕貴 (アナウンサー) 、 保里 小百合 (アナウンサー)

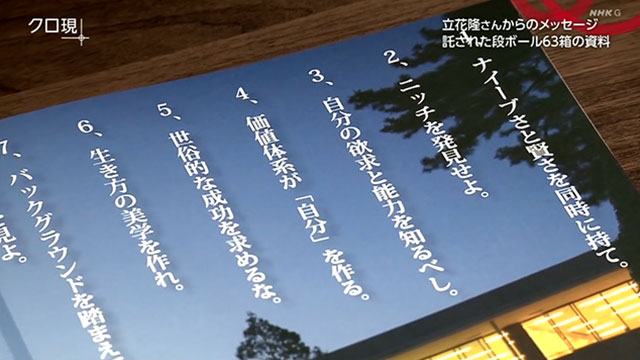

立花隆さんからのメッセージ 託された段ボール63箱の資料

去年1月。私たちが立花隆さんを撮影した、最後の映像です。いつになく上機嫌でした。

立花隆さん

「ここにビールが入っています。ちょうど5本くらい入っているから」

その後、新型コロナウイルスがまん延し、会うこともできない中、心臓病やがんを患っていた立花さんの病状は悪化。ことし4月、80歳で亡くなりました。

3万冊もの本を読み、綿密な取材を基に100冊以上の本を執筆するなど、「知の巨人」と称された立花さん。

難しい科学をテレビを通じて伝えたいという私(岡田ディレクター)の話を、誰よりもおもしろがってくれる人でした。

立花隆さん

「今の説明だと全然わからない。"どつぼにはまる"っていう現象が、あなたには常に起こる」

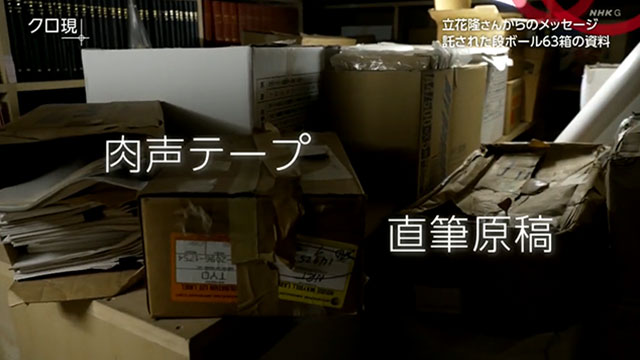

4階建ての立花さんのビルを埋め尽くしていた、膨大な資料の山。私はその中から、肉声を記録したテープや直筆の原稿など、段ボール63箱分を託されました。

立花隆さん

「とにかく、いろんなものに興味を持って、さらにそれについて知りたくなる。人間という存在はもっと豊かで、簡単に"こうだ"と言えない。そこにおもしろさがある」

立花さんが、私たちに託したメッセージをたどりたいと思います。

分野の垣根を越えた 徹底した取材

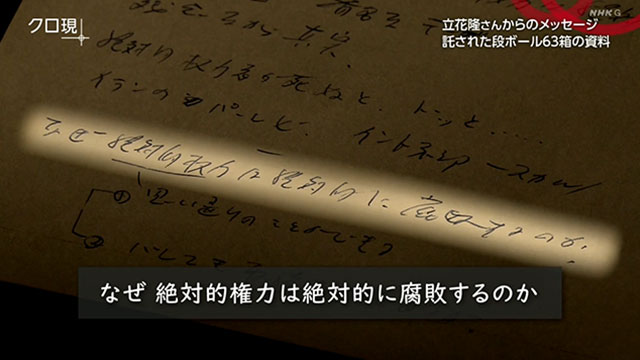

NHKに託された資料の中から、立花さんがジャーナリストとして出発した初期の資料が見つかりました。それは当時、権力の絶頂にいた田中角栄首相を取材していたころのメモでした。

"なぜ絶対的権力は絶対的に腐敗するのか"

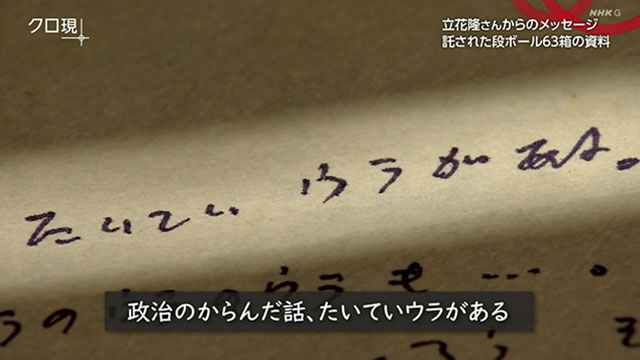

"政治のからんだ話、たいていウラがある。しかしウラのウラのウラとなると永遠に歴史の闇"

放っておけば闇に消えていた、政治の舞台裏。そこに踏み込んだのが、「田中角栄研究」です。金権政治の実態を暴き、時の首相を退陣へと追い込みました。

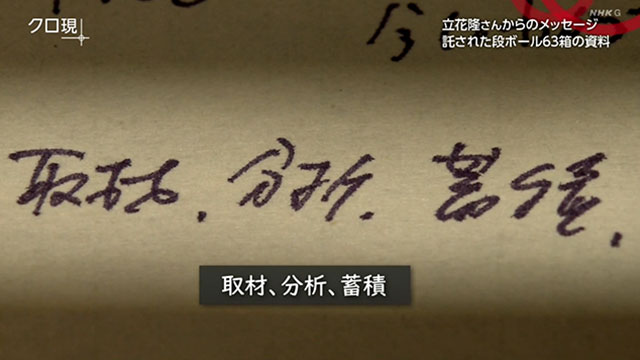

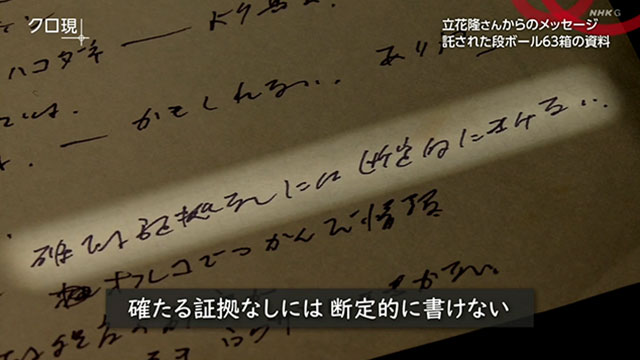

"取材、分析、蓄積"

"確たる証拠なしには断定的に書けない"

チームを組んで登記簿や政治資金など、膨大な公開情報を徹底的に調べ上げる立花さんの手法は、調査報道の原点ともいわれています。

立花さんと50年以上の親交があり、角栄研究の取材スタッフでもあった、関口博夫さん。立花さんの驚異的な仕事ぶりを間近で見ていました。

関口博夫さん(79)

「20人くらいいたかな、スタッフが。その人たちが集めてきたものが、その日の夕方積まれる、こういうふうに。それを立花さんは夕方に来て、1枚1枚読み込んでいく。その繰り返しだった。なんか人間離れしている感じでした」

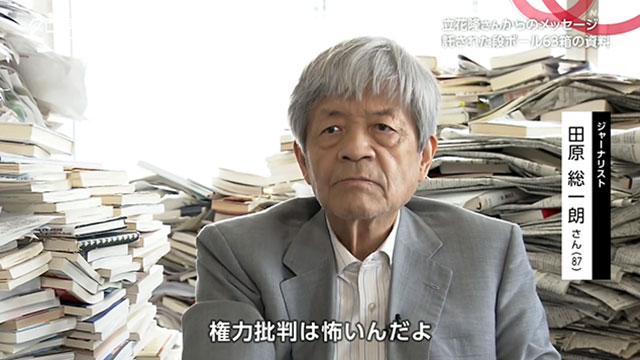

立花さんのすごみは、取材力だけではない。日本の戦後政治を取材し続けてきたジャーナリストの田原総一朗さんは、闇を恐れずに切り込む覚悟にこそ、その神髄があるといいます。

ジャーナリスト 田原総一朗さん(87)

「権力批判は怖いんだよ。まさに彼は政界のドンであり、ドンの闇を暴くなんて考えるマスメディアはどこにもなかった。日本中、誰も書かないんだからね。新聞もテレビも、もちろんNHKも、一切これを報じなかった。完全タブー。だからこんなことやっているのに誰も書かないというのが、けしからんと。これが立花の正義感」

立花さんは、田中金脈を暴いたあともロッキード事件など、2年以上にわたって追及を続けました。

「知の旅は終わらない」より

"あれだけの長い間ひとつのものを追い続けたエネルギーのもとは何かと言えば、『あんな奴らに負けてたまるか』という気持ちが一番。負けて引き下がるかどうかは、自分の生き方の根幹にかかわる問題でした。とことん闘ってやると思ったわけです"

「ウラのウラのウラまで知る」。真実に迫ろうとする探求心は、分野を超えて広がっていきます。

立花隆さん

「この世界は基本的にどうなっているのか、人間はなんのために生きているとか。要するに、誰でも感じるような基本的な命題というものがある」

かつて立花さんの取材を受けた、科学者の利根川進さんです。ノーベル賞を受賞したとき、多くの取材を受ける中でも、立花さんの事前の準備に圧倒されたといいます。立花さんは下調べのために、利根川さんの膨大な研究論文をすべて取り寄せていました。難解な専門用語も調べ尽くして、内容を完全に理解したうえで対談に臨んでいたのです。

科学者 利根川進さん(81)

「ここのところは特に専門的だから、はしょりますと言ったら立花さんが『いやいや、はしょらないでください』と。『詳細全て、全部説明してください』と言われたのを、よく覚えている。この人はなかなかジャーナリストといっても、随分みんなと違うなと思って。そういう人は少ないし、そういう人に自分のやっている研究を説明するのは研究者にとっても楽しいよね」

"若者たちよ どう生きるか"知の巨人からのメッセージ

立花さんから託された、膨大な資料。そこには、この国の行く末を危惧することばも残されていました。経済産業省の官僚たちを前に、こう語っています。

立花隆さん(経済産業省の講演 2004年1月)

「10年20年のタイムスパンで日本国の将来という視点から考えていくのが、僕は基本的に官僚の役目だと思うわけです。科学技術創造立国なんか、全く日本は不可能な状況に今あるんだと。その認識から出発しないと、日本国というのは今どうしようもない状態に陥っている」

危機感の背景にあったのは、国が2000年代に入り、科学研究への予算の削減を続けたこと。科学を軽視する風潮が広がっていると、懸念していたのです。

「知的ヒントの見つけ方」より

"日本経済が長い間低迷状態にあるといわれながら、土俵際で踏ん張れているのは、科学技術が日本を下支えして、他では作り出せない製品を生みだしているからだと思います。この国が何によって支えられているかを無視した愚策としか言いようがありません。こんなことが続けられたら日本はただ沈みゆくのみです"

こうした厳しいまなざしは、科学者自身にも向けられていました。立花さんの本をきっかけに宇宙飛行士を目指した、野口聡一さんです。みずからの仕事が社会にどういう価値をもたらすのか、立花さんから問われ続けてきたといいます。

宇宙飛行士 野口聡一さん

「何度もご一緒する中で、非常に耳の痛いご批判もいただきましたけど。われわれは何のために宇宙に行っているのだと。やはり立花先生が期待されていらっしゃったのは、そこから一般的な人々、われわれ人類全体がどのような恩恵を受けるかと。宇宙開発の成果というのは具体的にどういう形で、われわれの精神的な世界に寄与しているのか、常に問われていた気がします」

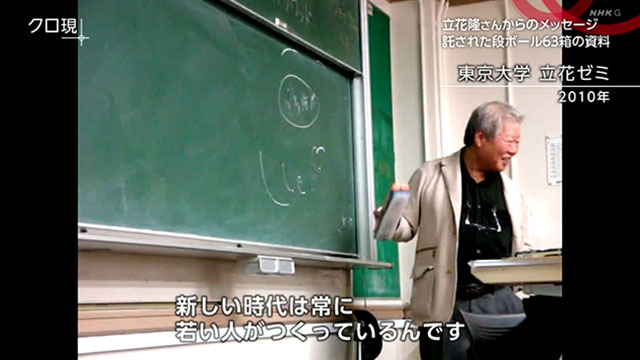

立花隆さん(東京大学 立花ゼミ 2010年)

「新しい時代は、常に若い人がつくっているんです」

未公開資料には、若者たちへのメッセージも数多く残されています。晩年、立花さんはみずからの経験をもとに、人としてどう生きるか伝え続けていました。

立花隆さん

「今、ありとあらゆるデータなり、ものを考える材料はいたるところにあります。それを自分で手に入れて、自分の頭で考えることが何より大事である。時代を変える力は君らしかないんです」

資料の中には、立花さんがみずからのゼミの学生たちに語っていた、「生き方の十箇条」が残っていました。「ナイーブさと賢さを同時に持て」、「ニッチを発見せよ」、「人生の残り時間を意識せよ」。

元立花ゼミ生 監査法人勤務 伊藤由佳さん(36)

「先生は興味を持ったことに関すると、私たち学生にでも『えっこれは何なの?』、『あれは何で?何で?』って聞いてきて。探求心を持つことは、たぶん人生をより豊かに前向きに過ごすことなんだよというのを、私たち若い世代にメッセージとして伝えたかったんじゃないかな」

元立花ゼミ生 経済産業省官僚 田村英康(44)※「英」は旧字体

「若者をある種、挑発なのかな。『あなたたち、ばかなんだよ』って言った立花さんの姿、ちゃんとそれを恥と思う人間はちゃんと育っていくだろう。自分なりに解釈すると、常に謙虚に学べ、怠けるなということですよね」

十箇条の中で立花さんが強調していたのが、「失敗は必ず起こる。それを隠さず、それに負けない強さを持て」ということばでした。これを支えにしているのが、元ゼミ生の齋田行宏さんです。大学卒業後、出版社で働いていましたが体調不良で退社し、その後、建設業界で働き始めました。しかし去年、新型コロナの影響で仕事がほとんどなくなり、今、IT関連の資格取得を目指しています。

元立花ゼミ生 齋田行宏さん(36)

「苦戦の連続だなとは思います。悪い面ばっかり見ない方がいい。いい面もあるかなと。人生にはそういう空白期間が必要だと(立花さんは)書かれてて、ああいうことばは励みになるなって思います」

立花隆さん(若者たちへの講演会 2012年11月)

「『ゲゲゲの鬼太郎』というのは、みなさん読んだことがあると思うんですが、必ず最後『今回も苦戦だったな』、そういうひと言が出るでしょう?人生っていうのは結局、苦戦の連続なんです。だからも僕もずいぶん今いろいろ振り返ると、本当に苦戦の連続だった。でも苦戦を切り抜けていく、そういう内的エネルギーを持続させることが大事なんです」

死を見つめた後半生

亡くなってから2か月。私(岡田ディレクター)は、立花さんから63箱の資料を託されました。その中には、60歳を過ぎて最も関心を寄せていたテーマである「死」に関する資料もありました。

私が立花さんに初めて出会ったのは、17年前。立花さんの体に、さまざまな不調が生じ始めた時期でした。

立花隆さん

「血圧の薬と、コレステロールの薬と、痛風の薬。とにかく全部で6種類ある」

2007年の年末、ぼうこうがんと診断された立花さんから、撮影に来てほしいと連絡を受けました。手術に立ち会ってほしいというのです。

立花隆さん

「急に血尿が出て、それで電話したら『すぐに病院へ来てください』って言われて、行ったらもうあっという間ですよ。『これは立派ながんです』って言われてさ」

長時間に及んだ手術。成功はしましたが、再発の確率は8割にも及ぶと説明されました。

岡田ディレクター

「いかがでしたか?」

立花隆さん

「おもしろかったよ。あれ(手術)の映像はもらえるのかね?電気メスで焼いているところが、すごいおもしろい」

がんの正体を見極めたいと語るようになった、立花さん。私たちは世界中の研究者を訪ね、がんをテーマにした番組を作ることになりました。立花さんが取材を通して気付いていったのは、がんが生命の本質と分かちがたく結び付き、今の医学では解決できないという現実でした。

立花隆さん

「がんというのは半分自分で、半分エイリアンなんだよね。エイリアンを攻撃するつもりで実は自分を攻撃してしまうというね。そういうことが起こるのが、がんのトリートメント(治療)の難しさなんです」

取材のさなかにもたらされた親友の死も、立花さんの死生観に大きな影響を与えていました。生涯を通じて親しかったジャーナリスト・筑紫哲也さんが、がんで亡くなったのです。

立花隆さん

「普通のつきあいじゃないんです。だから本当にショックで。筑紫哲也という、戦後日本が生んだ最大のジャーナリストだと思う」

託された資料の中に、がんについての講演の記録がありました。立花さんが取材を通して到達したのは、がんと闘わない生き方でした。

立花隆さん(長崎市医師会 市民講演会 2010年3月)

「僕はがんばらない。がんばって、ろくなことはない。不老不死の人間なんていません。必ず人間100%、確実に死にます。そのことをちゃんと知って、こういう意識をきちんと持って、どこかでスイッチを切り替えることが必要だと思う」

がんの取材から5年後、73歳になっていた立花さんは、死の瞬間をきちんと理解したいと考えていました。私たちは死、そのものをテーマにした番組を作ることになりました。取材は、5か国に及びました。体調はすでに悪化していましたが、テーマを突き詰めようとする姿勢は全く変わりませんでした。

医師・心理学者 レイモンド・ムーディ博士

「お互い、すっかり姿が変わりましたね。お会いできてうれしいです。お元気でしたか」

臨死体験を世界で最初に報告した、レイモンド・ムーディ博士。このとき20年ぶりの再会でしたが、博士は死後の世界を肯定するようになっていました。

立花隆さん

「なぜそこまで見解が変わったのですか。今、何を考えているのですか」

レイモンド・ムーディ博士

「客観的に考えてみれば、『死後の世界があり、人生の終わりにあの世が続いている』とはっきり言える自分に矛盾を感じます。なぜそうなったのかは、本当に自分でもわかりません。でも、そもそも人生は死ぬまで理解できないものなのです」

立花隆さん

「あなたがどこか落ち着ける永遠の場所を見つけられるよう、祈っています」

レイモンド・ムーディ博士

「あなたも見つけられることを祈っています」

立花さんはみずからの死の瞬間すらも、知的探求の対象にしようとしているのではと私には思えました。

私が立花さんと最後にことばを交わしたのは、去年の年末でした。

立花隆さん

「もしもし」

岡田ディレクター

「ごぶさたしてます。NHKの岡田です。その後、おかげんいかがかなと思って」

立花隆さん

「相変わらず見通し的には、そんなに快方に向かいつつあるっていう感じではないですね」

立花さんの長年の主治医の、永井良三さんです。立花さんは、入院のときあらゆる検査を拒否したといいます。

立花さんの主治医 永井良三さん

「本当に意識がなくなったところで死に向かうよりは、今自分が死につつあるということを意識することの重要性をおっしゃっていたのかな。サイエンスとか政治とか社会だけではない、それを全部できるだけ統合して理解したいという、非常に強い思いをお持ちだった。死を意識しつつ、死すらご自身の関心の対象だった」

4月30日、立花さんは夕食を取ったあと眠りにつき、そのまま静かに息を引き取ったといいます。

そして、私の元に大量の資料が届けられました。

知ることに終わりはない。80年の生涯でした。

立花隆さんが残してくれたもの

保里:80歳で亡くなった、立花隆さん。綿密な取材をもとに、生涯で100冊以上の本を執筆されました。これらの本の出版に編集者として携わった、文藝春秋・元社長の平尾隆弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。VTRをご覧になって今、どんなことを感じていらっしゃいますか。

平尾さん:懐かしかったですね、感無量で。VTRを拝見して、立花さんが「不老不死の人間なんかいない」って言いましたね。私ね、そういえば立花さんが「人間は必ず死ぬからね」、「不老不死でいつまでも生きてるんだったら人間は努力しないよ」っておっしゃったことを思い出しましてね、懐かしかったですけど。

筑紫さんについて立花さんがおっしゃっていましたけど、私は立花さんこそね、戦後最大のジャーナリストだと思っています。とにかく、あんなに勉強の好きな人と会ったことがないですね。趣味とか、あるいは学問じゃないんです。勉強が好きなんです。立花さんは、見当をつける「見当識(けんとうしき)」ということをおっしゃっていましたけれど、人間はどこから来て、今どこにいて、どこへ行くのか、ということですね。それを極めていくのがおもしろかったのだと思います。

それを本当に徹底して知っていくには、宇宙の創世から始まって、猿から人間になってどうなったかとか、それだけじゃなくて脳の構造がどうなっているかとか、しかも今起こっているニュースもキャッチする必要があると。彼のことばで言うと、「人間の知の世界の全体像を捉え直す」ということばがあるのですが、まさにそのとおりで自分には知らないことが多すぎるので、時間が足りないといつも思っていたのではないでしょうか。

井上:そういう意味では、どうしても知の巨人として見上げてしまう存在なのですが、この長いおつきあいの中で、実際はどういう方だったのでしょうか。

平尾さん:初めて知り合ったのは1978年なので40年以上前ですけど、そのときは全然話しかけてもくれないで。あの人、猫好きだから懐かないどら猫じゃないかって思ったぐらいなんですけど、全然コミュニケーションができなくて、それから10年後くらいに仲よくなって。結局、仲よくなってみるとシャイでね。ちょっと子どもみたいなイノセンスというか、純粋なところがあって、全然威張らないんですよ。おまけに謙虚で優しかったです。なんかもう本当に大好きになりましたけれども。かといって結構なんというか、わがままなところというか。ある日、一緒に牛丼屋に行ったんです。牛丼屋へ行って、立花さんがメニューの台を見て、「あれ?俺の好きな定番のメニューがないぞ」って大きな声を出して。それで、そこにいる店員さんに「俺のなんとか丼がないぞ」と言って、「一体あれはどうしてなくなったんだ」って怒ってるんですよ。そういう子どもっぽいところもありましたね。

保里:立花さんが私たちに残してくれたもの、どんなことだと考えますか。

平尾さん:やはり「全体」ということだと思って、彼はエコロジー的発想と言っていましたけど、「全体」のことをいつも考えろってことだと思うのです。例えば今、インターネットが大変普及してますけど、これを知的なレベルが膨大な情報によってアップするというふうに最初は思ったのですが、今はそうじゃなくて、見たいものを見る、知りたいことを知る、それだけでいいっていうふうに、ある種の視野狭さく症にみんなが陥っていると思うのです。立花さんは、それじゃだめだという考え方。だけど、インターネットがなかったらコロナは一体どうなったんだというような長所もあるわけです。立花さんの「全体」を考えるということは、インターネットならインターネットの利点を生かしながら「全体」のことを考えて、それを利用していくという考え方。これはわれわれにとってたいへん示唆的な視点で、彼がずっと読み継がれていけばいいなと私は思っています。