麻痺(まひ)した手が動いた

リハビリと脳科学 最前線

今、脳と機械をつなぐ新たな技術「ブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)」が注目を集めている。慶應大学では、体の機能がまひした人のリハビリ装置を開発、手が動くようになった男性は「ようやく自分の体になった」と喜ぶ。広島大学では、脳の一部を活性化し、うつ病の症状を改善する取り組みも。さらにはBMIで未知の能力を手に入れる研究も始まる。技術の可能性とリスクを、世界的な理論物理学者ミチオ・カク氏が語る。

※放送から1週間は「見逃し配信」がご覧になれます。こちらから

出演者

- 牛場潤一さん (慶應大学理工学部准教授)

- 井上 裕貴 (アナウンサー) 、 保里 小百合 (アナウンサー)

麻痺(まひ)の手が動いた 脳卒中の男性が… "脳と機械をつなぐ"リハビリ最前線

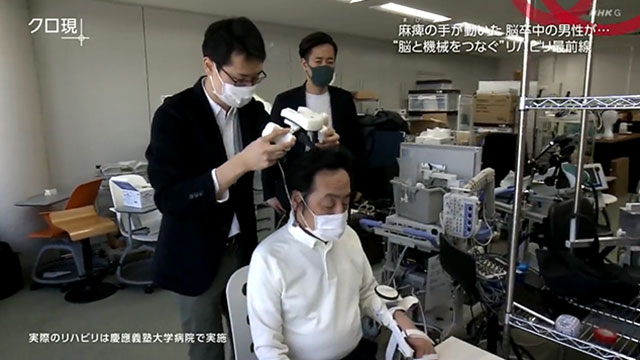

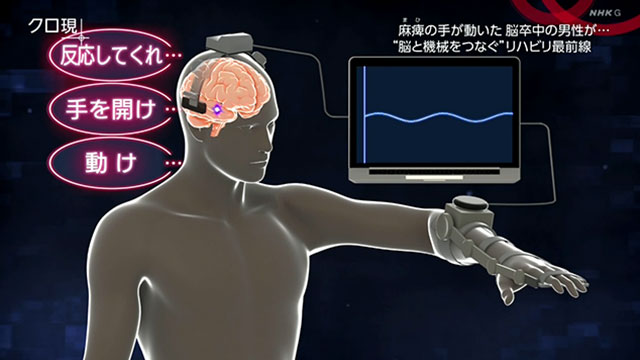

脳と機械をつなぐ新たなリハビリ機器を開発した、慶應大学の牛場潤一准教授です。頭につけるのは、神経細胞が発する微弱な信号を捉える、最新の脳波計です。

慶應義塾大学 理工学部 牛場潤一准教授

「じゃあやってみましょうか。リラックスした状態で。はい、指を開くイメージです」

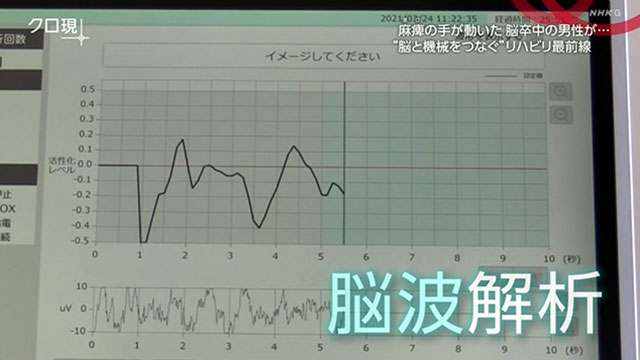

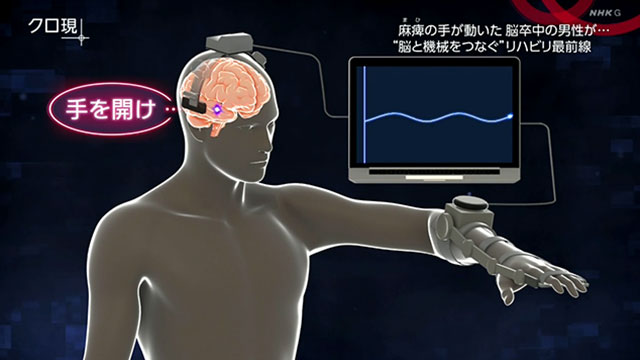

「手を開け」と脳が念じると…。その時に出る脳波の特徴を、AIが解析。

牛場潤一准教授

「力抜いて、そうそう」

機械が脳の指令通りに作動し、麻痺(まひ)した手を動かす最先端のリハビリです。

牛場潤一准教授

「脳卒中後に半年たって維持期、あるいは慢性期と呼ばれるような状況にあっても、まだなお脳の中には可塑性(変化する性質)が残っていて。機能を回復させていくというステージまで持っていける」

牛場さんの研究に協力した、後藤博さんです。脳卒中で左手が動かなくなり、不自由な生活を強いられていました。

40代で倒れる前の後藤さんは、バリバリ仕事をこなす、保険会社の営業マンでした。通常のリハビリでは左手の機能は回復せず、医師からは「左手は失ったものと思ってください」と告げられました。

後藤博さん

「信じられませんでした。現在の医療をもってして、そういう不可能なこともあるのか。重い物体が体にくっついて、それが動かないもんですから、いっそのことなくなってしまったほうがいいのではないか。そんなふうにも思いました」

脳卒中で脳細胞が損傷すると、体の動きをつかさどる運動野と呼ばれる部分からの指令が手に伝わらなくなります。

さらに麻痺(まひ)が続くと、運動野の活動そのものが鈍くなり、適切な指令も出せなくなってしまうのです。

なんとか回復したいと、病院を転々とした後藤さん。大学病院の医師を通じて、牛場さんの研究に参加することになりました。

牛場潤一准教授

「指を開くイメージです」

しかし初めのうちは、うまく機械を動かすことができませんでした。

後藤博さん

「方法が、感覚が分からなかったですね。それで頭が混乱するということが多かったです」

牛場潤一准教授

「(脳が)運動をイメージすることを、忘れてしまっている。本人は正しいと思っているんだけど、決して適切な脳活動が出ないって場合もあるんです」

しかし、3日ほどリハビリを続けたところ…。

牛場潤一准教授

「指を開くイメージです。筋肉、ぐーっと縮まるイメージで」

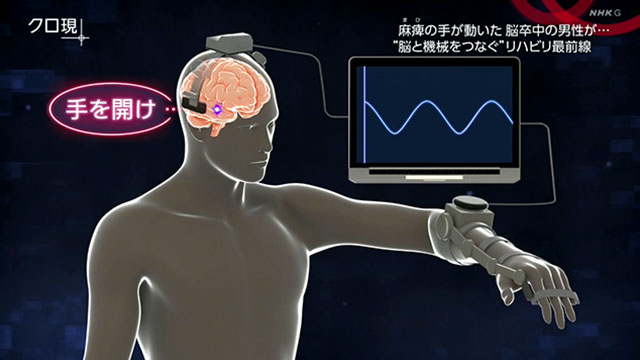

「手を開け」というイメージと、機械の動きが少しずつ連動していったといいます。

後藤さんの体に何が起きていたのか。リハビリを始めた当初、「手を開け」と念じても、脳は適切な指令を出せません。そのため、機械は正しい脳波を検知できず、動かないままでした。

後藤さんは、手を動かす正しい指令とは何なのか、脳波計と機械を見ながら念じ続けました。

何度も試す中で、機械が反応することがありました。どう念じたときに機械が動くのか。試行錯誤を繰り返し、正しい指令の出し方を取り戻していったといいます。

後藤博さん

「機械が(手を)開くにはどういうイメージをしたらいいのかっていうことを、機械が教えてくれました。ここは、なかなか人では分からないところ。何回も反復して繰り返す。このことによって、感覚をどんどん定着していくということができたように思います」

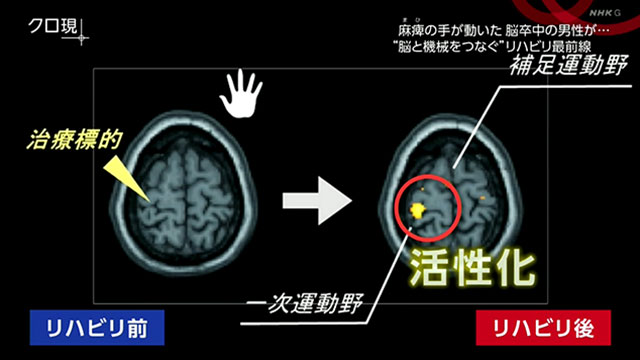

リハビリを行うと、脳卒中によって活動が鈍くなった運動野に、大きな変化が起きていました。

牛場潤一准教授

「運動野と呼ばれるような、運動に関係するような脳の領域の活動が上がってくるというのが分かりました」

これは、リハビリ前後のMRI画像。活動が鈍かった運動野が、黄色く変わっていることが分かります。この部分の神経細胞が、活性化したのです。

リハビリを始めてから1か月後。

後藤博さん

「つまんで離す、つまんで離す。というのを繰り返しするようになりました」

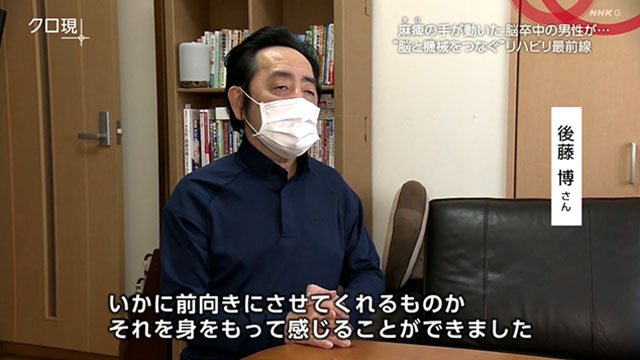

現在、後藤さんは生命保険会社のシンクタンクで研究員として働いています。物をつかんだり、書類を押さえたり、日常生活に必要な動作ができるようになりました。

後藤博さん

「ようやく自分の体になったんだなという、喜びがありました。自分の意思で自分の体を動かすということが、いかに重要なものか。いかに前向きにさせてくれるものか。それを身をもって感じることができました」

これまで38人にリハビリを行ったところ、7割ほどの人に機能の改善が見られたといいます。

牛場潤一准教授

「脳卒中になって絶望したかもしれないけど、一つ、また生活を作り直していくんだというような希望が持てるような社会になる。そういうことに貢献できたらいいなと思っています」

牛場潤一さんに聞く 脳と機械をつなぐリハビリ

保里:牛場潤一准教授に、お越しいただきました。患者の後藤さんの喜びの声、本当に印象的でしたが、どのように聞かれましたか。

牛場さん:僕も本当にうれしく、VTRを見ました。10年ぐらい患者さんの手元に届けたいという思いで研究してきたので、少なくとも1人の患者さんに届けることができ、福音をもたらすことができたんだなというのを改めて実感しました。

保里:本当に驚きの技術なのですが、患者さんの脳に何が起きていたのでしょうか。

牛場さん:人間の脳というのは1,000億個ぐらいの神経細胞というのが集まっていて、いろんな機能を持っているのです。例えば、ものを考えたり体に信号を送って運動を起こしたり、そういうような機能が脳の中に宿っているのです。

あの患者さんの場合は、脳の血管が詰まったり、あるいは破けたりして、その先に栄養が行かなくり、細胞の一部の機能が失われてしまう。いわゆる脳卒中という状態です。後藤さんの場合は、運動をつかさどっている脳の領域の神経細胞にダメージがあり、運動しようと思っても、適切に体に運動の指令が伝わらなくなっている状態なのです。これが、麻痺(まひ)というような状態なのです。

われわれの装置はヘッドホンのように頭にかぶることで、傷を免れたところの神経細胞の活動を読み出しているのです。脳の中はネットワークなので、一部分に傷がついて機能しなくなっても、傷を免れたほかの神経回路を使って体に指令を送ることが本来は、まだできるのです。ただ、そこを上手に使いこなせてないという状態なので、ヘッドセットを使って脳の活動を読み出して、傷を免れたところの神経回路の活性化を促すという脳の治療をする機械、これを使ってもらったということになります。患者さんの脳の中に、機能を肩代わりするような回路ができてきたのではないかと考えられています。

井上:ほかの方々の状況もお聞きしたいのですが、現在、実用化に向けて臨床研究中ということですが、実際これまでのリハビリで7割の人に症状の改善が見られたと。実際、どういう効果や傾向というのが見られているのでしょうか?

牛場さん:私たちがいくつかの臨床研究でこういった機械を試した症例は、脳卒中を発症して6か月たって、いわゆる症状固定。つまり、これ以上もう治らないと一般には言われているような患者さんに私たちの装置を使っていただいています。特に重度な患者さんは指の動きもほとんど出ないですし、筋肉の反応も見られないというような、通常のリハビリが使えないような患者さんに装置を使っていただいて、いわゆる脳のトレーニングをしていただくということをしました。1日大体1時間ぐらい、装置を使いながら手を動かそうというトレーニングをしていただいて、10日間ですね、2週間訓練をしていただくと、7割の方に指の動きとか、筋肉の反応が見られるという結果を得ました。

これまでは症状固定、これ以上治りませんと言われた方に70%という割合で治療回復効果が認められたというのは一つ、臨床応用へ、医療に貢献するという端緒がついたというところかなと思います。

井上:実際そういうリハビリを経るわけですが、残りの3割の方にはそういった改善は見られなかったという。これはどういうふうに見てますか。

牛場さん:私たちも非常にそこは関心があるところで、7割の患者さんに少し体の反応が出るようになれば次の医療につなげられるという意味で価値はあると思いますが、逆に言えば、3割の方には残念ながら回復は認められなかった。ここを何とかしたいというふうに思って日々研究をしているのですが、なぜ体が治らなかったのか、脳が治らなかったのかというのは、いろんな要因が考えられるのです。

例えば年齢が若い方のほうが、機能が書き換わる性質がやや強いということも知られていますし、そのほか脳の傷の大きさとか、場所とか、そういったことも脳の回復に影響します。まだわれわれがテストをさせていただいた患者さんの数は数十例という規模ですから、今後もっと症例を重ねて、どういう理由で脳の回復が限定的だったのかというのを特定していく必要があると思っています。

保里:脳と機械をつないだリハビリについては、牛場さんは手以外に肩のリハビリ機器の開発も行っているんですね。

さらに、ほかの研究室では足が思うように動かせなくなった患者を対象にした、リハビリの治験を始めているところもあるということなのですが、こうしたリハビリ実用化のめどについてはいかがでしょうか。

牛場さん:私たちの研究室で、一定の研究、治療効果というのが認められて、安全性も一定の確認ができた段階にあります。世界でも、こうした機械を使った治療効果というのが認められた段階になっているので、いよいよ実用化のすぐ手前のところまで来たのではないかと考えています。

私たちは大学で培ってきた経験と技術を、ちゃんと社会実装しようということで、大学発のいわゆる研究成果活用企業、ベンチャー企業を立ち上げて、数年以内に医療機器として販売していこうという計画を立てて推進しています。

井上:こうした技術ですが、身体的な機能の回復だけではなく、実は「うつ病」などにも応用する研究が進んでいるのです。

うつの症状を改善させる研究が 脳科学最前線

広島大学で、うつ病治療への応用を研究している、山脇成人(しげと)特任教授です。

広島大学 山脇成人(しげと)特任教授

「こちらがMRIの装置になりまして、中での解析結果が、ここで表示されるシステム」

山脇さんは、脳のある場所に注目しています。

山脇成人特任教授

「DLPFCがこの赤いところ」

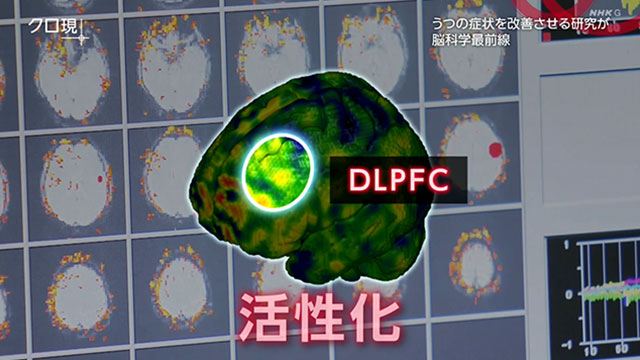

これは、あるうつ病患者の脳活動を表した画像です。気分が落ち込んだとき、左脳の「DLPFC」と呼ばれる部分が活性化し、心のバランスを保とうとします。山脇さんの研究では、うつ病患者の場合、この部分の活動が低くなっていました。

山脇成人特任教授

「嫌なことがあると、くよくよするんだけど、(DLPFCが気分を)戻していく機能が落ちている。DLPFC(の活動を)上げていくトレーニング」

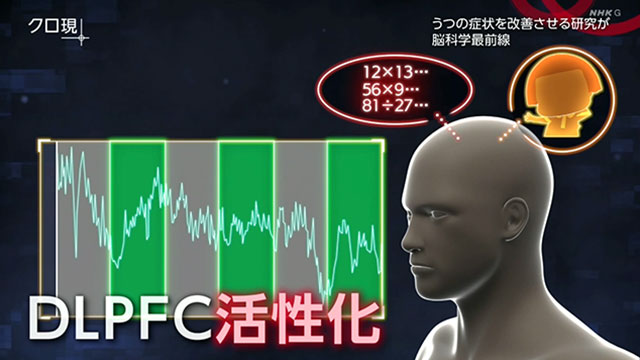

「それでは始めます。計算をしたり、単語を列挙したり、ご自身で工夫してみてください」

被験者がMRIの中で見るのは、DLPFCの活動を示す、このグラフ。被験者は、グラフの背景が緑色の時は数値が上がるように頭の中で計算をしたり、好きなキャラクターを思い浮かべたりするなど試行錯誤します。こうして、DLPFCの活動を活性化する方法を身につけようというのです。

実験参加者

「最初は思った通りになかなか上がらないですし、難しいんですけれども、徐々に慣れてくると少しずつ上手に出来るようになったかなと思います」

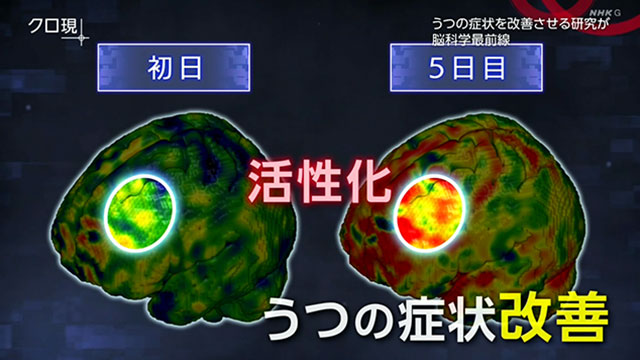

トレーニング初日と、5日後の脳の状態を表した画像です。1回15分、5回のトレーニングを行うと、DLPFCが活性化していました。実際に、うつの症状が改善したことも分かりました。

山脇成人特任教授

「薬が効かない難治性うつの患者さんを対象にしているので、なかなかこの効果が出るだけでも大変なことなんですけれど、(治療が)実現不可能なものではないという領域に来た」

現在は基礎研究の段階ですが、広く普及させていくための技術開発にも力を入れています。機械を小型化し、MRIを使わなくても利用できるようにしていきたいといいます。

山脇成人特任教授

「多くの人が今ストレスを抱えているので、コロナ禍で。これがより(症状の)軽い人に適用したり、うつの前の段階の人にこういう技術応用できたら、うつ病そのものを予防できる可能性がある。今後クリニックでもできる、自宅でもできるという方向に進めていく」

脳科学で症状を改善させる 可能性どこまで

保里:山脇さんは「効果には個人差があって、さらなる研究が必要」だともおっしゃっています。牛場さん、うつ病以外にもPTSDや認知症、そして発達障害などに応用ができないか、日本をはじめ、世界中で研究が進んでいるということなのですが、今後こうしたさまざまな病気への応用が考えられているということなんですね。

牛場さん:そうですね。今までの医療はなかなか脳を原因とした病気、体の動きの麻痺(まひ)とか、精神の障害とか、そういうものってなかなかアプローチがなかったのですが、こういう技術が進むことで、そのほかにも痛みの治療だとか、てんかんの治療ということにも広く応用できるのではないかと考えられていますね。

井上:この技術は病気の治療への応用だけでなく、これまで人間が持っていなかった能力の開発にも使われています。

テクノロジーで"脳力"開発 さまざまな分野で進む研究

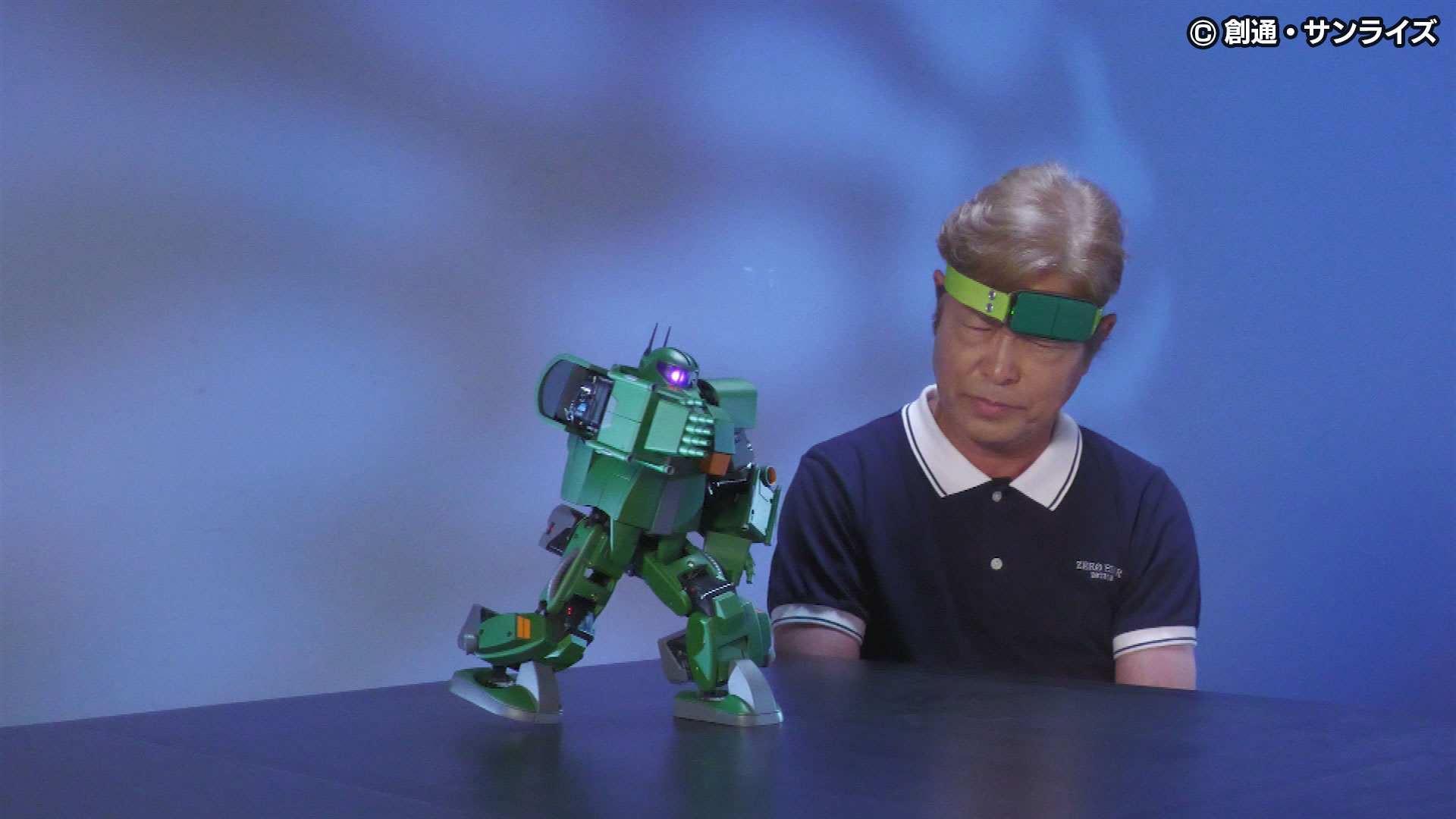

アニメやSFのように、脳が直接機械をコントロールする。そんな世界が、現実のものとなろうとしています。

古谷 徹

「(アムロの声で)ザクなんて動かしたことないけど、やってみるさ。動け!動けよ!こいつ、動くぞ!」

脳波によって、たくさんの腕を動かす。そんな実験に取り組んだのが、大阪大学の西尾修一特任教授です。

大阪大学 西尾修一特任教授

「考えるだけで、3つめの腕も動かせるかということを調べています。脳は自分の持っているキャパシティを全部使いこなせてないと、もっといろいろできるといいますよね。人の能力自体を向上させるとか、変えることができるのでは」

この実験のポイントは。

西尾修一特任教授

「ちょっと難しい作業を、両手を使ってやっていただくと」

自分の手は別の作業をしながら、機械の手も動かします。脳を鍛えて、マルチタスクの能力を開発しようというのです。

井上

「これ、けっこう集中しないと無理だ」

西尾修一特任教授

「じゃ、やってみます」

井上

「変な感じですね、これ。おお、すごい。今、念じてますよ。念じているけど、上がらない」

最初は、念じ方がうまくつかめません。

井上

「こっちも集中すると、難しいですね」

訓練を積むと、脳波で機械の腕をコントロール。両手でキーボードを打ちながら、飲み物を飲むこともできるようになります。

1時間ほど続けると少しコツが分かり、つかむことができました。

西尾修一特任教授

「お疲れ様でした」

井上

「疲れた。難しい」

西尾修一特任教授

「結構疲れますよね」

井上

「こっちとこっちで、ごちゃごちゃになりますね、頭の中。2つ、本当に意識があるような感覚でしたね」

これまでにない頭の使い方で、実験後は、ぐったりしました。

西尾修一特任教授

「きょうは疲れたっていう感じだったと思うんですけれど、何回かやってると、何も考えずにスッと動かせるようになるかもしれません。何か新しい回路みたいなものが、頭の中にできているということなんじゃないか」

脳を強化する新たなテクノロジーは、世界各国で開発競争が繰り広げられています。

白い枠の中を通過する、3台のドローン。それをコントロールしているのは、たくさんの電極をつけた男性です。

この大学が開発したシステムでトレーニングを積み、3台のドローンを操る脳波を出せるようになったのだといいます。

研究チームのメンバー デラウェア大学 パナジオティス・アルテミアディス准教授

「脳を機械によって鍛え、複数のロボットを動かすという新しい変化に対応できるようにしました。数百台を同時に飛ばし、制御することも可能でしょう。脳と機械をつなぐ研究が、未来の社会を助けることになると感じています」

"未知の能力"を開発 可能性は?課題は?

井上:牛場さん、少年が憧れた世界がぐっと近づいている感じがしたのですが、実際、脳の拡張というのでしょうか。これはどういうふうに捉えていいのでしょうか。

牛場さん:なかなか難しい問題です。おっしゃるように、みんなかつてはSFの小説とか、アニメを見て心躍らせたようなシチュエーションが、実際の本当の技術としてできるような時代になってきつつあるわけなのですが、ただ、そういうステージから次のステージを考えたときに、果たしてこういう技術が本当にユーザーにとってベネフィット(利益)があるのかとか、社会にとってどういったベネフィットがあるのか、ということを真剣に考える必要が出てくるんだと思います。

また長期的に使っていくことで、脳の中に新しい機能が宿ると。こういった装置をコントロールするための能力が脳に獲得されるわけですから、長期的に見たときに脳に変容が起きるわけです。こういったものが、果たして本来の脳が持っている機能に影響を与えることはないのかといったような、安全性の検討というのも併せて行っていく必要があると思います。

ですから実用化を進めていく上で「ベネフィットの問題」と、「安全性の問題」というのを同時に研究・開発していく、検証していく必要があるのではないかと考えます。

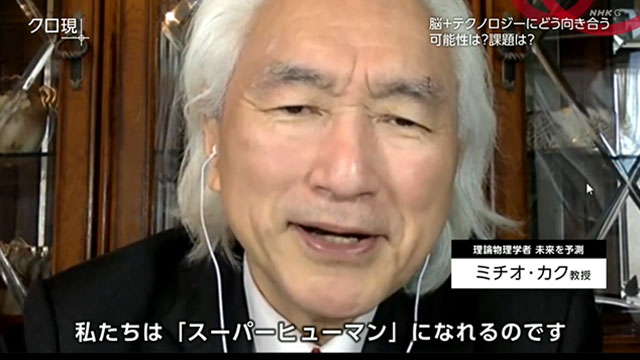

保里:実際に、こうした技術を軍事に利用できないかという研究がアメリカで始まっています。例えば、将来の戦場では兵士とドローンが通信して情報を共有できるようになったり、複数の戦闘機を脳波で操る兵士を生み出せるのではないかというのです。こうした技術と私たちはどのように向き合っていけばいいのか、人類の未来について予測してきた世界的な理論物理学者、ミチオ・カク教授に聞きました。

保里

「この技術によって、人間の能力をどこまで強化できるのでしょうか?」

理論物理学者 ミチオ・カク教授

「これは科学技術の革命です。考えるだけでエアコンやラジオをオンにしたり、音楽を聴いたり、メールを送ったり、将来危険な宇宙に進出したときも、考えるだけでロボットを動かすことができます。病気が治るだけではなく、人間の能力が強化され、私たちは『スーパーヒューマン』になれるのです」

保里

「大きな可能性がある一方で、この技術をどのように扱えばいいのでしょうか?」

ミチオ・カク教授

「機械と脳をつなぐこの技術は、もろ刃の剣です。例えば、独裁者は脳とつながる機械を使って人々の心をコントロールし、意のままに操れる兵士を作るかもしれません。さらに、社会が分断される危険性もあります。能力を強化された人間と、そうでない人間の間で、格差が生まれてしまいかねません。実用化される前に、倫理的な規制を議論するのが理想的です。技術の進歩は早く、予測不可能です。鍵は、民主主義的なプロセスです。この技術がどのようなものか、可能性と規制のあり方を共有していくべきです」

保里:カク教授からは、技術が悪用されるのではないかという懸念も示されました。牛場さん、この技術開発をよい形で前に進めていくために大切なこと、牛場さんが考えることは何でしょうか。

牛場さん:この技術の最大の特徴というのは、長期的に利用していくことで人間の脳が機械にだんだん適応してくるというところです。これをうまく使えば、これまで治すことができないとされてきたような神経や精神の病気というのを緩和したり、回復させることができるというメリットもある一方で、これも長期的に利用していくと、脳の中にそれを動かすためのプログラムが宿ってくるということなので、脳を書き換えている要素というのがあるはずです。

こういったことが、本来脳が持っている機能を変えてしまう可能性はあるのかどうか、そういった安全性の面に関しても、併せて丁寧な検証をしていくことが今まさに必要なときなのではないかと思います。

やはり、科学者だけではこういった技術が世の中に入っていくときにどんな世界が開けていくのかということが分からない部分というのもあるんです。

ですから、研究・開発だけが先に1人歩きするのではなく、こういった技術がどういう有効性や安全性を持っているのかということを、市民の方や法律家と一緒に議論しながら、あるべき社会への組み込み方というのを議論していくのが必要なのではないかと思います。