認知症の私が認知症の相談にのってみたら…

もし認知症と診断されたら、あなたは何を思いますか?“早期診断・早期絶望”と言われる認知症。診断後のショックから立ち直り、人生をどう歩むのかが重要な鍵となっている。香川県の病院では、非常勤職員として認知症の当事者を雇用し、認知症と診断された人やその家族の相談にのる取り組みを始めている。この半年、相談現場にカメラが密着。認知症当事者の知られざる胸の内、そして「認知症になってもできることがある」と生きがいを持ち始めた認知症の人たちの姿があった。5年後には、65歳以上の5人に1人が認知症になると言われる時代。半年にわたる相談室のルポから「認知症を生きる」処方箋を探る。

出演者

- 恩蔵絢子さん (脳科学者 認知症の母親を介護・脳科学から認知症を研究)

- 武田真一 (キャスター)

診断後のショックから立ち直るために

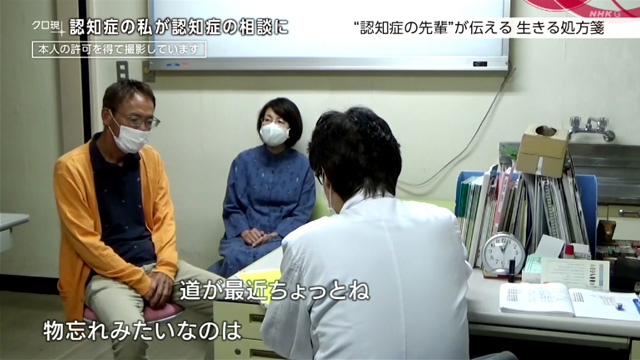

認知症の専門医療を行っている、香川県にある病院です。病院の一角に、認知症の人が訪れる相談室があります。

相談に乗るのが、6年前に「脳血管性認知症」と診断された渡邊康平さん(78)。

病院 職員

「ちょっと(相談に来る人の)情報を。68歳の方。」

病院の非常勤職員として、これまで70人の相談に乗ってきました。

7月。相談室を初めて訪れる人がいました。3年前、「アルツハイマー型認知症」と診断された高橋通夫さん(68)。その現実を、なかなか受け入れられずにいました。

医師

「きょうは、何年の何月何日でしょうか?」

高橋通夫さん

「…。」

高橋通夫さん

「物忘れは、薬じゃ治らないんですか?」

医師

「そうですね。なかなか、もとに戻すことは難しくて、今の状態を保っていくことはできる。」

相談員の渡邊さんは、まず自身の体験から語り始めました。

相談員 渡邊康平さん

「僕自身が認知症になって6年。私は認知症と診断を受ける前は、認知症だと思っていなかった。(医師が)認知症や、と言ってな。『冗談言わんといてくれ』言うてな。『冗談じゃない』、『いや、冗談じゃ』と言うて、だいぶやり合うたんよ。いろんな人と会うけどな、たぶん、あした、どの程度残っとるか。女房に『きのう、誰と話しとったんかいの?』って言ったら『こんな人』って、『ここで会ったんか』言うぐらいのことで。本当にな、どんどん消えていくで。」

ただ、認知症になっても、全てができなくなるわけではない。渡邊さんは、そう語りかけます。

渡邊康平さん

「できないものは、いまさら言っても返ってこんし。できることで、自分の人生を作り直していったら。みんな受け入れとる。」

高橋通夫さん

「すごくいい刺激になる。すごいな、尊敬するわ。」

診断後のショックが長引くと、症状がより進行するといわれる認知症。この病院では、当事者が何度も相談に乗ることで、少しでも立ち直るきっかけを作ってほしいと、考えています。

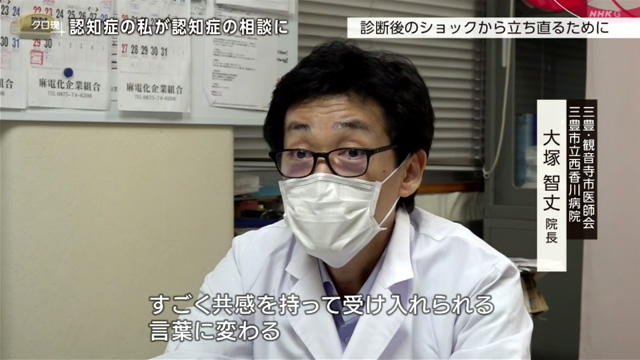

三豊・観音寺市医師会 三豊市立西香川病院 大塚智丈院長

「我々(医師)が安易に、励ましの言葉とかを投げかけると、逆に疎外感を感じられる方もいる。認知症の方からすれば、なったものにしか分からないだろうと。我々ではなくて、(認知症の)本人であれば、すごく共感を持って受け入れられる言葉に変わる。」

認知症を受け入れる きっかけは?

相談員の渡邊さん自身、診断後のショックから立ち直るのに、2年の歳月が必要でした。地元の商工団体に勤めていたとき、書類のミスを立て続けに起こすようになった渡邊さん。病院の検査で認知症と診断されました。72歳のときでした。

渡邊康平さん

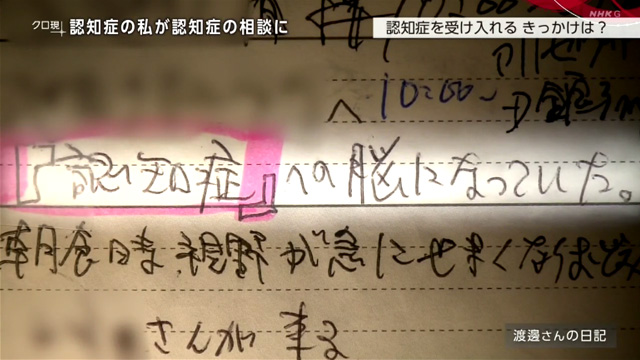

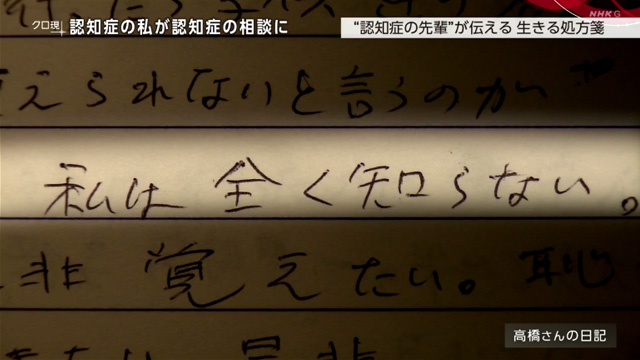

「認知症になってからの(日記)です。」

当時の日記に、胸の内をこうつづっていました。

“「認知症」への脳になっていた。自分でじぶんがわからない。”

ショックのあまり、食事ものどを通らなくなり、85キロあった体重は20キロ以上も減少。人目を避け、家に閉じこもるようになりました。

妻・昌子さん

「ものは言わない。もう、そこら辺のとこでね、背中を向けて、じっとうずくまっている感じ。すごいもう、落ち込んどったわ。」

渡邊康平さん

「そうだったんですか。」

渡邊さんを支え続けたのが妻・昌子さんでした。あえて励ましの言葉はかけず、様子を見ては、少しずつ散歩に誘うようにしてきたといいます。

妻・昌子さん

「言葉は出ないけど、体とか表情とかでいっぱい出してるんよ、本人は。だから、それをキャッチして、できるだけ本人の気持ちを、大事にしてあげるようにした。」

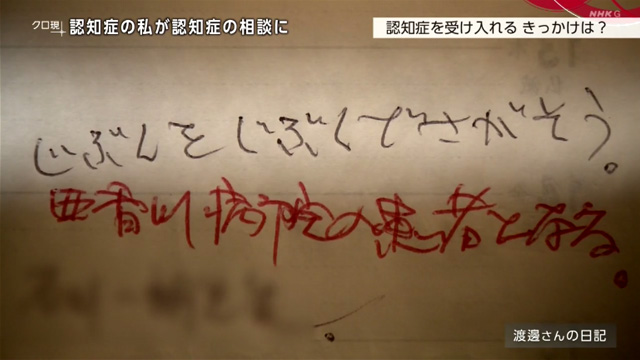

診断から4か月後。日記には、初めて前向きなことばがつづられます。

“じぶんを、じぶんでさがそう。”

診断から2年後。かつて頻繁に通っていた囲碁クラブに再び通うと、意外なことに気付きました。何度も通ううちに、諦めていた囲碁の腕前を取り戻してきたのです。

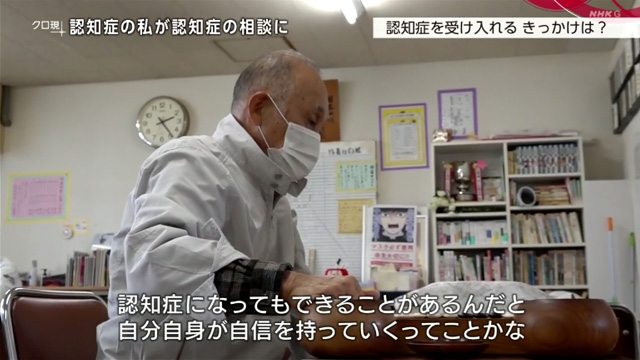

渡邊康平さん

「認知症になっても、できることがあるんだと。自分自身が自信を持っていくってことかな。そんなん(できること)を、自分のものにしてきたっていう。そのことが、こういうふうな日常ができるようになったと思う。」

“認知症の先輩”が伝える 生きる処方箋

最初の相談から1か月後。相談室に再び高橋さんの姿がありました。

渡邊康平さん

「だいぶ慣れてきましたか?」

高橋通夫さん

「あんまり。」

渡邊康平さん

「認知症は少しずつ慣れてくると、(不安が)無かったみたいになるんだけど。」

自分の思いをほとんど語らない高橋さん。生きがいを見つけられずにいました。

市役所を退職後、学童のボランティアを2年間続けてきた高橋さん。しかし、症状が進行し辞めざるをえませんでした。

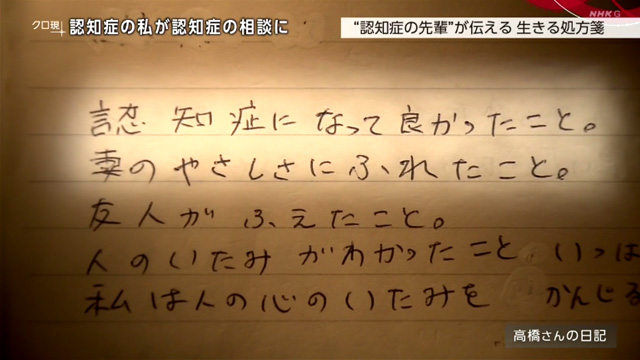

日記には、誰にも言えない胸の内をつづっていました。

高橋通夫さん

「いっぱい書いてるな、俺。こんなに書いてるとは、夢にも思わんかった。」

“子供の名前を覚えられないと言うのがつらい。子どもたちは私の名前を知っているのに私は全く知らない。”

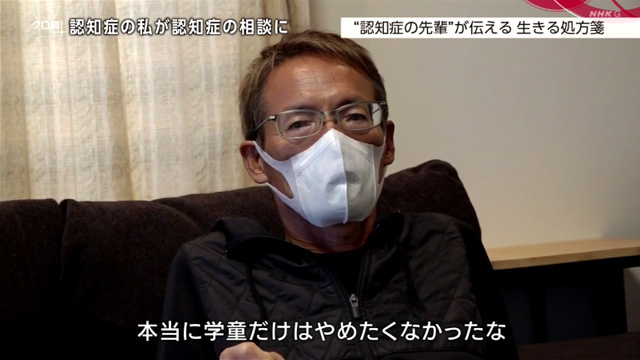

高橋通夫さん

「めちゃくちゃ子どもが好きで。しかしね、好きな子どもがノートを持ってね、先生教えてってくるんですよ。認知症だからね、教えられないんですよ。それがもう、つらくて。本当に学童だけはやめたくなかったな。しかたない、認知症に負けたんや。」

この日、渡邊さんが伝えたのは、認知症になって初めて分かった「気づき」でした。

渡邊康平さん

「認知症になっても言葉が言えるようになって、それから碁でも打ってみようかって行って。最初の頃はどうにもならなかったんだけど、後からだんだん頭の中で、どんどん出てきだしてな。そこのところは壊れていなかったんやね。」

高橋通夫さん

「良かったですね。」

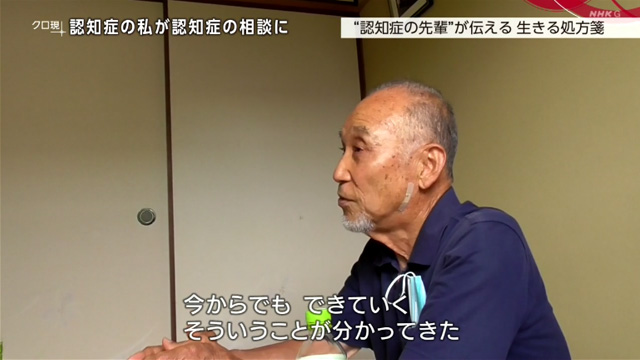

渡邊康平さん

「3年ぐらいたったら、五段へ返りました。今からでもできていく。そういうことが分かってきた。自分らしい人生を作っていくっていうかな。認知症でもできることはできる。」

じっと耳を傾けていた高橋さん。

高橋通夫さん

「私もね、軽度認知障害ということでね、一時はちょっと、悩んだ時もあったんだけど、こういう話を聞けたらね、すごいなんか勉強になります。自分はやっぱり、一度は落ち込みましたからね。全然、状況が分からないものでですね。」

渡邊康平さん

「どんどん、まだ。」

妻・宗代さん

「ほんまや、どんどんな。出かけていかんと、もったいないよな。」

渡邊康平さん

「無理して行かんでもな。」

高橋通夫さん

「いい話が聞けたからね。」

妻・宗代さん

「よかったやろ。」

“認知症の先輩”から 悩む家族へ

認知症の本人だけでなく、その家族も大きな悩みを抱えています。渡邊さんはそのケアも行っています。

去年(2019年)、「アルツハイマー型認知症」と診断された田中洋子さん(仮名・74)。そして、夫の博さん(仮名)です。

夫・博さん

「だんだんこう、家から出るのが、なんか少なくなってね。極力私も、車に乗せて買い物に行ったりしよるんですけどね。テレビ見だしたら、ずっとテレビ見てしまう。なんかこう、昔は花をね、絶えず小さい土地ですけど、植えたりしよった。私がサラリーマンしよるときはね。最近はちょっとそれがね、おっくうになったかなって。」

夫の博さんは、妻の認知症をなかなか受け入れられずにいました。

博さん

「だいぶ良くなったな、という傾向がなかなか出んですね。端から見よったら。」

田中洋子さん

「迷惑かけることは、私なんもしてないよ。」

渡邊さんが伝えたのは、自身が妻に支えられてきた経験でした。

渡邊康平さん

「私が、いろんなことができるようになったのは、2年かかったです。」

博さん

「2年もかかった?」

渡邊康平さん

「僕の場合はですよ。もっと早くできる人もおるけど。ものは言わないし仕事もしないから、女房が弁当を作ってくれて、運動公園へ行って食べたりとかね。そんなことしよったんですよ。」

専業主婦として、家事を完璧にこなしてきた妻の洋子さん。

博さん

「お盆があるだろ。」

田中洋子さん

「どこにある?」

認知症と診断されて1年。少しずつ、できることが少なくなってきています。

博さん

「どこに置いてあったか、忘れる。今までできとったのが、できなくなったほうに、私は目がいってますから。毎日毎日、接していますからね。『きのうまではこれができたのに、きょうはできんのか』とかね。ほんと今、悩むね。」

1か月後、再び相談室を訪れた夫の博さん。この日の相談相手は渡邊さんの妻・昌子さんでした。

博さん

「最後には、どうなるんだろうかと思ってね。最近それを考えるようになった。」

渡邊昌子さん

「だけどね、もっとどなったり怒ったりしたら、もっとこう(症状が進行する)かも分からんよ。」

博さん

「孫が来たら、正常になるんです。あれはもう不思議。孫の顔見るでしょう。正常になって、孫と一緒に遊んどるんです。」

渡邊昌子さん

「分からんけど、そのままの自分の姿、自分のありのままで受け入れてもらえるのがあるん違う?お孫さん。」

博さん

「そうなんです。」

渡邊昌子さん

「そういうふうになるのは難しいけど、それはやっぱ敏感に感じてるんよ、奥さんは。」

博さんは、洋子さんを思い出の場所に誘いました。

田中洋子さん

「ここに来たのが、こないだのような気がする。気持ちがええね、きょう。風がちょっとあるけど、ものすごく気持ちがええ。」

自宅の庭には、洋子さんが好きな花の種を。

博さん

「お母さんも楽しみやろ。水をやるたびに『芽が出ているか』毎日見られるの、楽しみやろうが。そのため。」

“認知症の先輩”が伝える 生きる処方箋

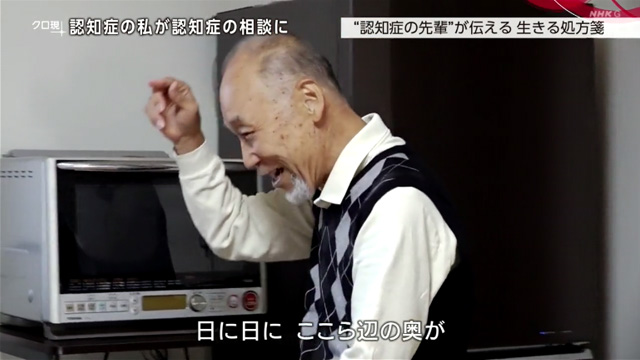

認知症になっても、できることが残されている。そう伝えてきた渡邊さん。しかし去年の検査で、認知機能の低下がさらに進んでいることが分かりました。

妻・昌子さん

「それは、ごはんやけん。お湯やろ。こっち押して。ロック押して。」

渡邊康平さん

「日に日に、ここら辺の奥が…。」

相談室で働ける時間は決して長くはない。それでも、一日でも長く認知症の人と向き合い続けたいと、願っていました。

渡邊康平さん

「話した当事者が元気になってくると、言った当事者(自分)も、元気が出てくる。(相談室は)自分が息をして、話ができる間の生きがい。それが一つの、僕の生きがい。」

2度目の相談で、初めて思いを語った高橋通夫さんです。症状の変化に、再び戸惑い始めていました。

医師

「何か、気になることは?」

高橋通夫さん

「物忘れみたいなのは…。」

妻・宗代さん

「道が最近、ちょっとね。」

渡邊さんには一つの信念があります。“同じメッセージを繰り返し語ることで、いつか当事者に伝わる”。

渡邊康平さん

「まだ(進行を)ストップできるような薬は、できていない。世界中でない。笑い飛ばすけんどな、頭の中、腹の中『これもしょうがいない』と思いながら。だけど、しゅんとしたってな、始まらんしな。楽しまないとな、何のために生きとるか分からん。自分のやりたいことはな、どんどんやったらいいと思う。一つでもできることが増えたら、家族も喜ぶしな。」

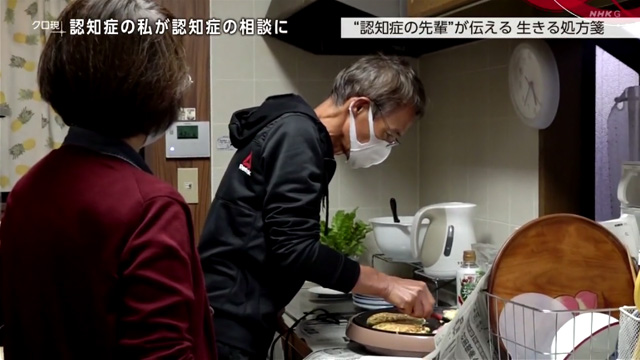

妻・宗代さん

「ちくわ切れるかな。ちくわ切って。」

相談室に通って3か月。高橋さんは、妻の料理を手伝うようになりました。

宗代さん

「おー、ええ感じ。」

高橋通夫さん

「(料理)しなかったら、食べさせてくれへんからな。」

宗代さん

「そんなことない。はい、これも入れてください。はい、どうぞ。」

高橋通夫さん

「こんにちは。もう学校終わったの?」

子ども

「学校終わりました。」

生きがいだった学童のボランティアは、できなくなった高橋さん。

高橋通夫さん

「子どもはおもしろいよね。」

しかし、日記にこんなことばをつづっていました。

“認知症になって良かったこと。妻のやさしさにふれたこと。人のいたみがわかったこと。いっぱいあるものだ…。”

宗代さん

「こんなこと書いとるとは、思わなかった。」

高橋通夫さん

「俺も思わなかった。すぐに忘れるけん。ちょっと思い出したらすぐ書く。認知症になって良かったって書いてあるな。」

宗代さん

「良かったことがあるんや。」

「いただきまーす。」

この日、高橋さんは病院から、渡邊さんのサポート役として相談員を務めてほしいと依頼されていました。

宗代さん

「先生が、最初に病院に来たときの感じと、今の感じとは、全然違っている言うて。」

高橋通夫さん

「良くなった?」

宗代さん

「明るくなったって。ほんで、言葉もたくさん出てくるようになったし。」

高橋通夫さん

「できるとこまでね、やってみるよ。それが自分のためやしね。このままボケるわけにはいかんから。」

認知症の当事者が、認知症の人の相談に乗る。渡邊さんはきょうも伝え続けています。

渡邊康平さん

「話しよったら、おもしろいわ。人間とかな、家族が変わるところを見ると、やりがいが。認知症になっても、できんもんはできんけどな、できるもんはできるんよ。」

母親が認知症 脳科学者が伝えたいこと

武田:スタジオには脳科学者の恩蔵絢子さんです。恩蔵さんご自身も、5年前にお母様が認知症になって、今も一緒に暮らしていらっしゃいます。

「認知症になってもできることはできる」という渡邊さんのことば、非常に印象的でしたけれども、どう受け取られましたか?

恩蔵さん:母の経験からも、本当にそのとおりだなと思います。病院で認知症の診断を受けるときというのはやはり、「どういうことができなくなった」という、ネガティブな情報で診断をされるので、やっぱりネガティブな情報ばかり気にしてしまうんですが、実際の母の生活の中のその実像とネガティブの像は全然違うなということを感じるようになりました。できることがいっぱいあって、感じていることがいっぱいある、というのが実感です。

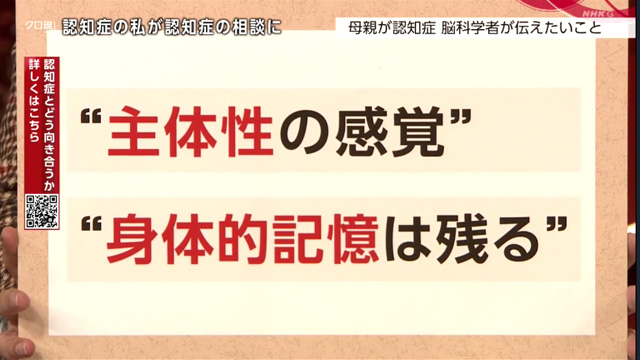

武田:認知症になって何ができるのか、どうすれば幸せを感じられるのか、ということですけれども、恩蔵さんがご自身の経験から挙げるポイントはこの2つです。“主体性の感覚”。そして“身体的な記憶は残る”。どういうことでしょうか?

恩蔵さん:まず“主体性の感覚”というのは、「自分にはこれができるぞ」という感覚のことをいいます。老人ホームなどの例では、自分の部屋に自分で好きな家具を置いていいとか、植物のポットを自分で持ってきて、それを責任を持って育てていい、という状況で、それが許されていると、その人たちの幸福度がすごく高くなって、活動度も上がるということが知られています。

武田:そして、“身体的記憶”というのはどういうことですか?

恩蔵さん:代表的なのが自転車の乗り方などで、体を通して繰り返し繰り返し失敗して身につけてきた技術というのは、認知症になっても比較的残りやすいということが知られています。

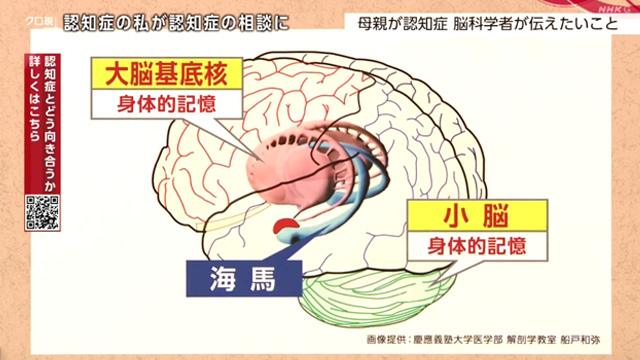

武田:その認知症ですけれども、一般的に「アルツハイマー型」の場合、この脳の「海馬」というところが萎縮することで、さまざまな出来事が覚えられなくなるということだそうですけれども、それでも“身体的記憶”は残る。これはどういうことなんでしょうか?

恩蔵さん:“身体的記憶”というのは、海馬とは違う部位がつかさどっていて、「大脳基底核」や「小脳」などと呼ばれる部位が担当しているんです。ここは比較的「アルツハイマー型」では最後まで残りやすい部位だということが、知られています。

武田:身近な人への感情というのはどうなんでしょうか。高橋さんが奥様への思いを日記に書いていらしたのが、すごく心に残ったんですけれども。

恩蔵さん:そうですね。「海馬」は、“意識的に出来事を覚えておく”というところを担当しているので、例えば、奥さんがどういうことをしてくれたという、そのエピソードを意識的にちゃんと把握して覚えておいて、それについて「ありがとう」ということは難しいんですけれども、ふだんから奥さんが、ずっと優しく接してくださっていることなどは、体のほうには習慣的に、毎日のことですのでちゃんと体のほうには残っていて。その場ではありがとうと言えなくても、毎日の体験として、ちゃんと脳には奥さんが優しくしてくださっているという記憶は残っているということが考えられます。

武田:周りの方への感情は覚えておくことができる、ということなんですね。

日々お母様と接していらっしゃっていて、どんなことが大切だなと感じていらっしゃいますか?

恩蔵さん:私は、母の“母らしさ”というのをどういうときに感じるかというと、私が外に出かけていくときに玄関までついてきてくれて、私がドアを閉めるとなかなか鍵をかける音が聞こえてこない、というところがありまして。母は昔から、すぐかけると「私を閉め出すような感じがしてしまう」から、それを待ってくれる人だったんですが、そういうところがいまだに残っておりまして、全然鍵をかける音が、いまだに聞こえない。そういうところで、母の“母らしさ”というのを感じています。なので、能力と“その人らしさ”というのは、また別のものなんだなと。そういう小さなところで、私は母の“母らしさ”が残っていることを感じます。

武田:その人らしく生きていく。それは認知症になってもできることなんです。