“初めて”の帰郷 ある被災者の震災8年

東日本大震災の発生から8年。この間、被災地にあるふるさとにずっと帰れずにきた女性がいる。心の中にあったのは、あの日一緒に避難し亡くなった祖父母のこと。震災後上京し東京で働く中でも、なぜ救えなかったかと自らを責め続けてきた。その女性が震災8年を前に、ふるさとに帰る決断をした。ずっと抱え続けてきた思いとどう向き合ったのか。1人の女性の姿を通して、震災8年を見つめる。

出演者

- いとうせいこうさん (作家・クリエイター)

- 武田真一 (キャスター)

津波を生き延びた女性 目の前で祖父母を亡くして

あの日、大切な家族を守れなかった…。その思いを抱え続け、この8年、ふるさとに一度も帰れずにきた女性がいます。

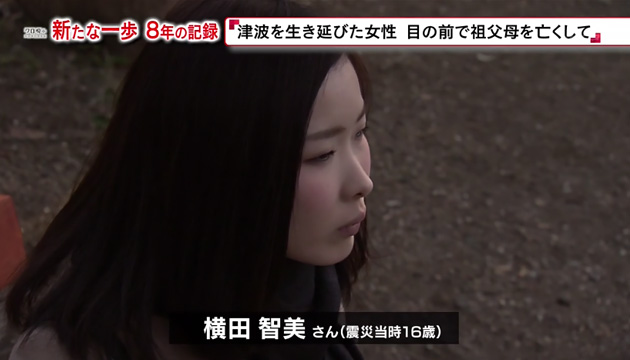

横田智美さん。高校卒業とともに上京し、東京で働いています。1枚の写真を、ずっと大切にしていました。

横田智美さん

「おじいちゃんとおばあちゃんが、ちゃんといた存在の証し。」

父方の祖父・實さんと、祖母・かつ子さん。あの日、一緒に避難し、智美さんの目の前で亡くなりました。震災から時間がたつ中で、あの日のことが忘れられていると、当時の体験を語ってくれました。

横田智美さん

「同じ日本で起こったことなのに、東京にいると震災がなかったかのような生活を送っているので。“震災って怖い”ことを分かってほしい。」

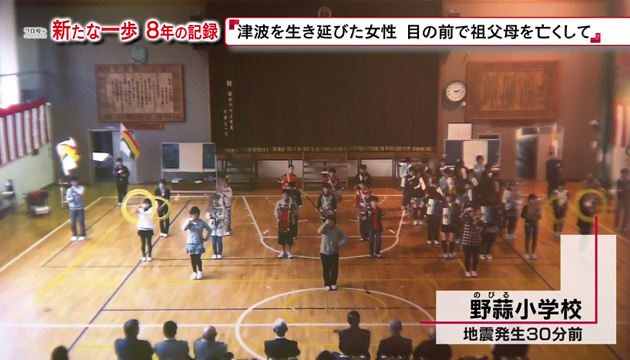

智美さんのふるさとを襲った、高さ10メートルを超す津波。多くの住民が避難していた1つの建物に押し寄せます。指定避難所になっていた、野蒜(のびる)小学校です。地震発生30分前、体育館では6年生の発表会が行われていました。地震のあと、智美さんは同居していた祖父母と妹とともに、この体育館に避難しました。

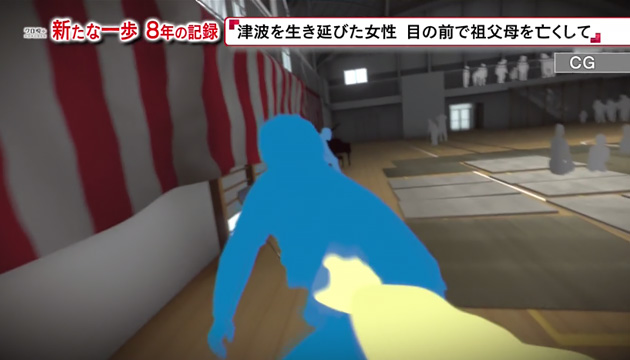

あの日、ここで何があったのか。智美さんの体験の再現です。

「津波だ」という声を聞き、妹の手を取り祖父母の元に駆けつけました。ところが、祖母のかつ子さんはつないだ手を自ら離し、足が悪かった實さんの元へ戻っていってしまいます。

横田智美さん

「『行っちゃだめだよ』と声をかけたけど、でも妹もいて、“今戻ったらみんなだめになっちゃう”と判断して。」

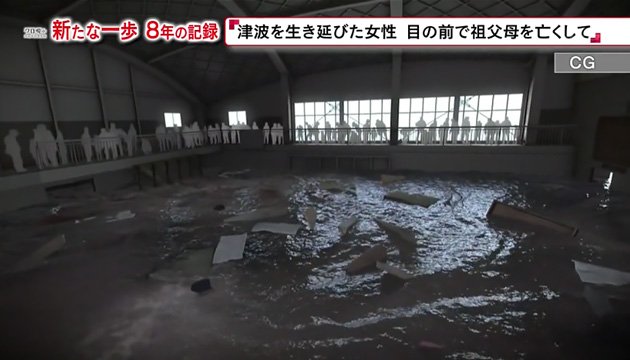

そして、流れ込んできた津波。瞬く間に水かさを増し、巨大な渦となりました。当時、小学生の妹と2人、ステージに逃げた智美さん。妹が水に飲み込まれないよう、必死に体を引っ張り上げようとします。2人は奇跡的に助かりました。しかし、その目の前で、實さんとかつ子さんは津波にのまれたのです。

生まれた時から、いつもそばにいてくれたという實さんとかつ子さん。毎回駆けつけてくれた、ピアノの発表会。このとき撮ったのが、3人で写る唯一の写真です。

かけがえのない2人は、自分のせいで亡くなってしまったのではないか。その思いが消えず、ずっとふるさとに帰れずにいました。

横田智美さん

「私が判断したことで、おじいちゃんとおばあちゃんが亡くなっているので。お父さんの両親なので、もうお父さんに合わせる顔がなくて。ごめんなさいって思ったけど、言葉にできなくて。あの時、助けられなくてごめんなさい。」

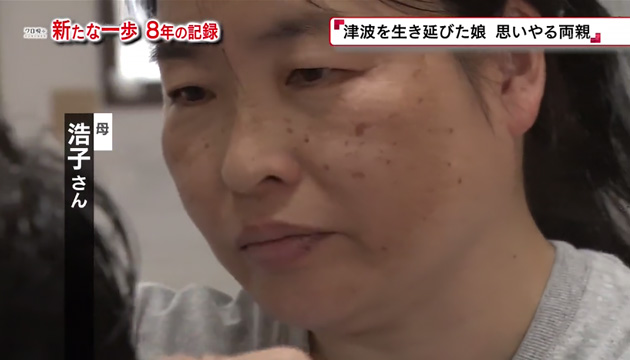

津波を生き延びた娘 思いやる両親

智美さんの両親も、この8年、離れて暮らす娘のことを思い続けてきました。

父・浩さん。娘のことを気にかけながら、あの日のことに触れられずにきました。

父 浩さん

「一番多感な大事な時に、そういう不幸なことにあってしまって。心の片隅に傷があると思う。」

自宅は、震災4年でようやく再建。祖父母と営んでいた理容店を再開し、震災後の日々を必死に歩んできました。母・浩子さんにも、ずっと心に残っていることがありました。あの日、避難する娘・智美さんに、ある言葉をかけていました。

母 浩子さん

「『あとから必ず迎えに行くから、おじいさんおばあさんをお願い』と言葉をかけたので、本人は一番つらかったんじゃないか。自分を常に責めてます。申し訳ない気持ち、毎日が。」

母 浩子さん

「智美の部屋です。」

智美さんがいつ帰ってきてもいいように、部屋が用意されています。

「唯一これだけは、カバーは捨てられない。おばあさんの遺品なんです。」

祖母、かつ子さん手作りのベッドカバー。一家でずっと大切にしていたものです。

母 浩子さん

「(毎回)帰るよと言っても、ドタキャンが多い。何か引っかかりがあって、こっちに足を向けられないんだろうな。やっぱり(帰ってこないの?とは)聞けない。」

津波を生き延びた女性 転機となる出来事が

上京以来、あの日のことをずっと胸にしまい続けてきた智美さん。毎年3月11日には、自らに言い聞かせるように思いをつづっていました。

2016年3月11日

“あれから5年。つい最近のことみたい。もっと頑張らなきゃ。”

2017年3月11日

“今日で6年。今日という日がいやだし、3月が来るたび怖くなる。忘れちゃいけないけど思い出したくない。ごめんなさい。”

2018年3月11日

“今日で7年。頑張る。頑張らないと。”

去年(2018年)8月、智美さんにとって大きな転機となる出来事がありました。浩さんと浩子さんが、東京に会いに来たのです。合わせる顔がないと考えてきた父親。久しぶりの再会でした。

母 浩子さん

「私の目の前で泣きました。うちの旦那が足が悪いので、歩く姿が亡くなったおじいさんそっくりだと泣いていました。どうしても重なると言っていました。」

それまで胸にしまい続けてきた思いがあふれてきました。

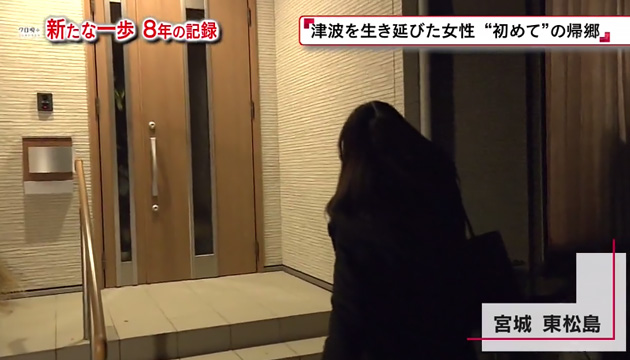

津波を生き延びた女性 “初めて”の帰郷

今年(2019年)1月下旬。久しぶりにまとまった休みを取ることができた智美さん。ふるさとに帰る決断をしていました。

横田智美さん

「去年1回会ったけど、ちゃんと目を見られなかった。逃げているだけかなと思ったので、逃げるのをやめようかなと。」

再建した実家に、初めて帰ってきました。

横田智美さん

「ただいま。」

横田智美さん

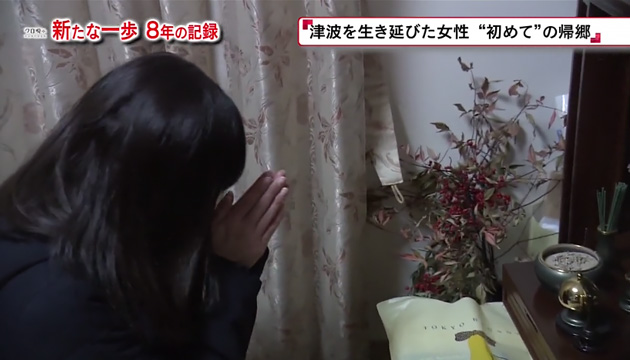

「帰ってきました。」

母 浩子さん

「ともちゃん。今までありがとうね。」

横田智美さん

「帰って来られなくて、ごめん。」

母 浩子さん

「やっとね、じいちゃんとばあちゃん、みんなの中に帰ってこられたから。あったかい家に帰ってこられたから。ともちゃんのせいじゃないから。」

あの日から、7年11か月の歳月がたとうとしていました。

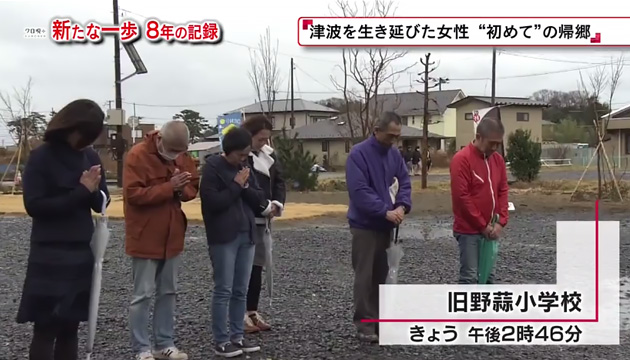

そして、今日2時46分の旧野蒜小学校の様子です。地域の人たちが黙とうをしていました。

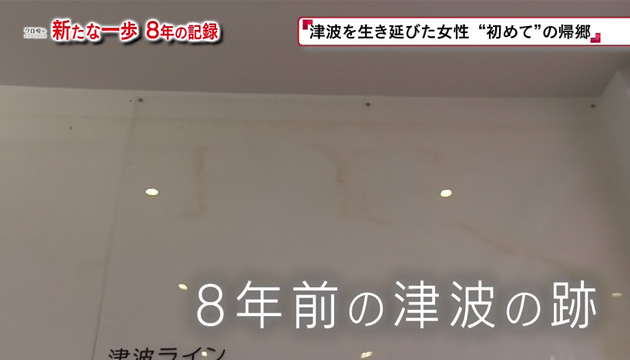

体育館は取り壊されましたが、校舎は残され、防災を学べる施設に生まれ変わっています。壁には、8年前の津波の跡が今も残っています。

当時の映像を見たり、子どもたちが遊びながら防災を学んだりして過ごすことができます。

あの日から8年 私たちに問われていること

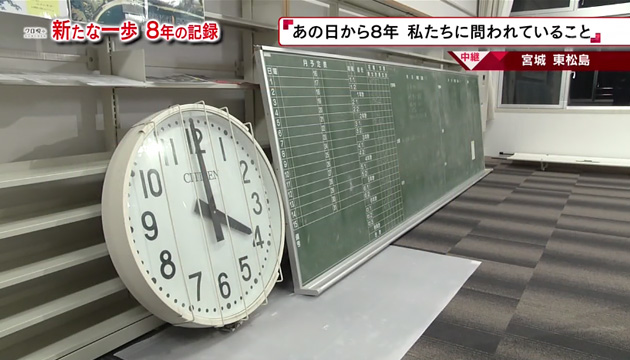

武田:ここは教室です。こちらにある時計、校舎の外の壁に掲げられていたものです。津波がここを襲った午後4時を指しています。隣には職員室にあった黒板です。文字が薄れて、8年という時の流れを感じます。

この8年の間、智美さんのようにあの日の思いに引きずられながら、それでも前へ進もう、前へ進もうとしている人たちがいっぱいいらっしゃるんですよね。

いとうさん:そうですね、そのことをお互いに言い合えないでいたということが、これは智美さんの場合は、テレビが入って第三者が聞いたから、お母さん、お父さんもお話してくださったけれど、まだ言えないでいる人たちもたくさん、何十万人ってきっといると思うんですよね。そういう方々一人一人のことを、無理だけれども、でもなんかこう、「考えたい」という気持ちになります。僕はこれを見ていてもう本当に、智美さんとお父さんとお母さん、本当にこんなに大事な、言って苦しいことを言ってくれて、すみません、ありがとうございますっていう気持ちになりますね。

武田:いとうさんは定期的に被災地を訪れていらっしゃいます。また震災の2年後には、死者と向き合うということをテーマにした、「想像ラジオ」という小説を発表されました。

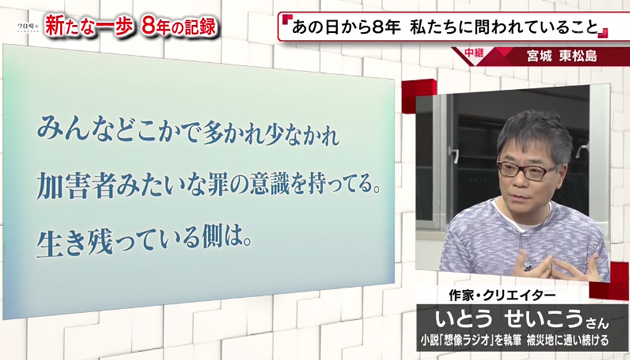

この中で、私が特に印象に残っているフレーズがありまして、「みんなどこかで多かれ少なかれ、加害者みたいな罪の意識を持ってる。生き残っている側は」。これは私たちもそうだと思うんですけれども、ましてや智美さんの思い、想像を絶するものがありますね。

いとうさん:1つはご自分の近い方を、例えば目の前でとか、知らない間にとか亡くされて、自分は生き残ってしまったんだっていう方が、たくさん罪悪感を持っていらっしゃるのは、いろいろ聞いて分かっているんですね。そのこともすごく大きな問題だと思いますが、同時に、その時に例えば東京にいて、例えば大阪にいて、テレビでだけ見ていて、「自分たちは何もできなかった」と思う数千万人の人たちがまたその周りにはいて、その二重の罪の意識みたいなのがあって。一方には、罪の意識を逆に忘れてしまおうと思っている人たちがいる。一方には、うちにこもってずーっとそのことを人に言えずにいる、被災地に近い方々がいる。そういうことをかい離してはよくないなって。これをつなげていくのが、われわれ、例えばメディアとか、あるいは小説とか、あるいは人間と人間がそのままやればいいんですけど、そういう役割があるんだなということを今、これを見ていてもよく考えます。

武田:智美さんが今回、取材に応じてくださったのは、東京で周りの人たちが、震災があたかもなかったかのように暮らしているように見えると。取り残されている、孤独感を感じる。忘れてほしくないという思いがあるからだと言うんですね。その言葉、どう受け止めますか?

いとうさん:僕もこのところは毎月被災地に来て、いろんな人の話をとにかく聞くだけっていう、何も意見を言わず聞くっていうことをやっているんですけど、東北の方々は、すごく恥ずかしがり屋というか、自分を出さない方が多いので、取材している時は、まあ、こういうことがあったけれど、もう大丈夫だからっておっしゃるんですよね。だけど、じゃあこれで取材終わりですって言って、ちょっと飲みに行きましょうって、なるべくそういうことをするようにしているんですけど。そうすると、実は本当のことを言うと、もう東京の人たちは僕たちのことなんて考えていないんだと思っていたんですよ、だからよく来てくれましたねっていう言葉が、後から出てくるわけですね。その気持ちは、このVTRを見ていてもよく分かるんですけれど、亡くなった方は時が止まっているんですね、そこで。その近くにいる方は、そっちにも引っ張られ、それから前を向いて歩いていかなきゃならないほうに、時間が動いているほうにも引っ張られなきゃいけない。だからある意味、心引き裂かれるような状態だと思います。

だから僕は、見ていて、亡くなった方と、この小説でも書いたことですけど、生きてる人間はともに精神の中では生きているから、社会自体がそういうふうに引っ張らないであげて、ちゃんと待ってあげたいし、聞いてあげたいし、もちろん前にも進みたいし、なるべく多くの人たちの話し合いとか合意とか、そういうことの中で少しずつ少しずつ進んでいくっていうのが、社会の本当の動きなんじゃないかなと思います。

武田:智美さんの姿を見て思うのは、やはり、亡くなった人たちの思いを背負いながら生きる。本当につらいですよね。そこを、私たちに何ができるんだろう。「忘れないことだ」っていうふうにおっしゃいますけれども、それで一体、われわれは何をしたことになるんだろうとも思ってしまうんですよね。

いとうさん:智美さんの親戚でもない僕が「忘れない」とか言ってもね、それじゃ何もならないじゃないかと。その、逆に言ったら、忘れないと言っていることが、なんにもならないじゃないかという無力感を、一番輪の外側の人たちはたくさん持っていらっしゃるし、今これを見ていらっしゃる方の大勢もそういう方々だと思うんですけれど。僕が思うのは、「忘れない」って自分の中で言うんじゃなくて、そういうことを忘れたくないんだとか、あるいは被災した方々にもちろん遠回しに言えれば一番いいことですけれども、何かそのことを外に言って…つまり、そうしないと東北の方々はみんなが忘れてしまっているんだって思ってしまうじゃないですか。そうじゃないんだっていうことを、少しでもいいから声をかける、何かに表すということをしていくことが大事なんじゃないかなと常々思っています。

武田:「忘れないということを伝える」のが大事ですね。