三島由紀夫×川端康成 ノーベル賞の光と影

1968年に日本人初のノーベル文学賞を受賞した川端康成。その時、同時に候補となっていたのが、三島由紀夫だったことが分かった。1月にスウェーデン・アカデミーが当時の選考過程を公開、三島は「今後の成長によって再検討も」とされていたのだ。しかし、その2年後に、三島は割腹自殺。さらにその2年後、川端はガス自殺をする。二人はなぜ死を選んだのか?宮本亜門さんをナビゲーターに大胆に読み解く。

出演者

- 宮本亜門さん (演出家)

- 平野啓一郎さん (小説家)

- 中江有里さん (女優・作家)

- 武田真一 (キャスター)

三島がノーベル賞を受賞していたら

宮本さん:あまりにもノーベル賞、そして2年後の三島自決、また2年後の川端の自殺ということは、やはり何か影響があるのかなと気になるところではありますよね。正直、個人的に言いますと、あの三島由紀夫がノーベル賞ごときで影響するのか。してほしくないという、個人的なですよ、個人的な。文学者としては。

平野さん:僕は三島の「金閣寺」を読んで文学に目覚めて、本当に三島なくしては自分が小説家になれなかったというくらい非常に大きな影響を受けましたけれども、ノーベル賞を取った作家ということで手に取ると、またちょっと印象は違ったと思いますよね。

中江さん:三島がもし取っていたら、川端のノーベル文学賞もなかったわけですよね。ダブル受賞というのはたぶんありえないと思うんですね、これまでのことを考えると。だから、ちょっとあまり現実的じゃないなというのが私は正直な印象ではあります。どうしても年功序列というか、やはり上の方が取るんじゃないかなと。

半世紀たち明らかに ノーベル賞巡る2人の思い

宮本さんがまず訪れたのは、三島の最期の場所となった自衛隊の駐屯地。ここで三島は、日本刀を手に自衛隊の幹部を監禁した末、切腹したのです。

「刀傷。」

宮本亜門さん

「これは三島由紀夫さんがつけた?」

「(三島が)『邪魔するな、出てけ』ともみ合ったそう。」

宮本亜門さん

「ここまでしなければならなかったのか、疑問ばかりが残るな。」

「潮騒」や「金閣寺」など、数多くの傑作を残した三島。文壇デビューのきっかけには川端の存在がありました。小説を直接、川端に売り込み、文芸誌への掲載を後押ししてもらったのです。一躍人気作家となった三島。海外の新聞で「世界の文豪」と紹介されるまでになりました。

次第に三島はノーベル賞を強く意識するようになったと、担当した編集者たちはいいます。

14年間 三島を担当した編集者 小島千加子さん

「ノーベル賞だけは三島さんの中でも、格別なものとしてあったと思う。そこらじゅうのいろんな賞と違って。」

三島と親しい編集者 櫻井秀勲さん

「(三島は)自分にはその価値があると。その自負だったと思う。」

その三島を川端は高く評価していました。ノーベル賞受賞の4年前、取材で宮崎に滞在したときのことです。

宮崎で川端を案内した 渡辺綱纜さん

「『(川端)先生、まだ日本人はノーベル文学賞を誰ももらってませんけど、日本人で最初にもらうといったら、どなたでしょうかね』と言ったら、ぱっと、それこそ即座に『それは三島由紀夫くんです。三島由紀夫くんがきっともらいます。三島由紀夫くん以外には、ノーベル文学賞は日本人では考えられません』。」

三島と川端の間には、複雑な感情があったと指摘する専門家もいます。

三島由紀夫文学館 館長 佐藤秀明さん

「写真集ですね。」

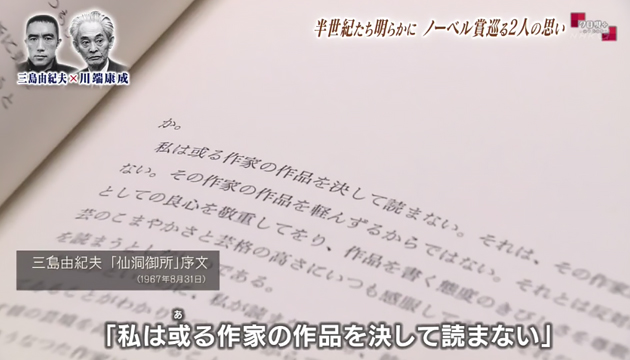

川端の受賞の前年、三島が書いた庭園についての評論。そこに、奇妙な一節がありました。

“私は或(あ)る作家の作品を決して読まない。彼は円熟した立派な作品を書きつづけていることがわかりきっているからである。”

三島由紀夫文学館 館長 佐藤秀明さん

「この時代に、こういう円熟した立派な作品を書いている作家といえば、川端康成を思い浮かべるのは、一番自然ではないだろうかと思う。何か冷たい突き放すようなものを感じざるを得ない。」

さらに、2人の間にノーベル賞を巡る生々しいやりとりがあったという、新証言にたどりつきました。

三島が手がけた舞台の多くで主演をつとめた、女優の村松英子さんです。家族ぐるみで親交を深める中、三島の母から聞いたという話を今回初めて打ち明けてくれました。

宮本亜門さん

「何かがあったのか、2人の間でというのは?」

女優 村松英子さん

「三島先生は川端さんのお宅に呼ばれて、『君はまだ若いから、私は年だから、今回は譲ってくれないか』とお頼まれになったと聞きました。ご自分が信じていた川端さんから、そういうことを言われたことがショックだったようです。」

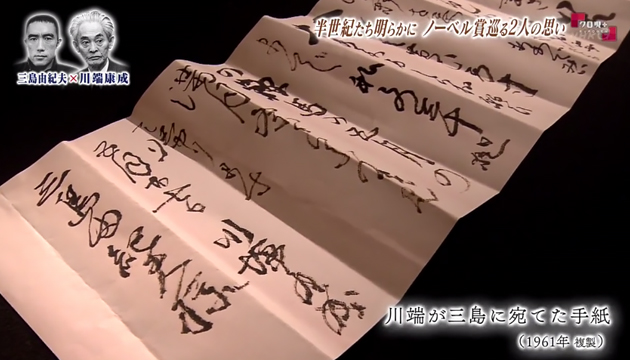

川端はそれ以前にも、ノーベル賞についての依頼を三島にしていました。

“例のノーベル賞の問題、ごく簡単で結構ですから、推薦文をお書きいただきませんか。”

そして1968年の受賞。川端は「翻訳者のおかげ」、そして「三島由紀夫君が若すぎるということのおかげです」とコメントしました。その三島は、すぐにお祝いに駆けつけます。

三島由紀夫

「川端さんは一番ですね、力を入れないで力をお使いになるという芸術上のコツをご存じの芸術家ではないかと思って。剣道でも一番強いタイプですね。もう『無構えの構え』ですね。」

武田:平野さん、どういうふうにご覧になりましたか?

平野さん:僕はちょっと先ほどのVTRの意見とちょっと違っていて、三島は30代後半は、あまり自分の仕事に自信満々ではなかったと思いますね。商業的にも「金閣寺」とかのころに比べると部数がすごく落ちていたし、若い人たちは、大江さんとか一回り下ぐらいの作家でものすごく力のある作家が出てきて、そっちにばって読者が移っていってましたし。

三島がどういう人生を歩むかというのは、40になるぐらいまでかなり迷っていて、40になってもちょっとしばらく迷ったと思いますけど。だからノーベル賞が欲しかったのは、逆に言うとちょっと自信のなさというか、自分の活動、国内の評価でも必ずしも悪くなかったんですけど、当時の批評とか読むと。でも国際的な賞で自分の活動がバックアップされるといいなという感じはあったんじゃないかという気はします。

宮本さん:でも、三島さんはやっぱり世界一周してから、本当に外国に認められるという、貪欲なほど、ブロードウェイでも舞台をやりたいと言ってずっとアメリカに滞在したりも含めたら、これほど海外に標的というか、そこを目指していた人はないですよね。

中江さん:川端っていうのは、三島のこともそうですし、ほかの才能ある作家、新人作家の後押しをしていたんですよね。もしかして川端は、やはり三島のことをかわいいと思っていた部分もあるんだと思うんですけど、でもどんどん自分を脅かす存在にもなってくる。それは自分自身の目の確かさというのが分かる結果になっているんですけれども、でも同じ賞を争う立場になったときに、川端の心境は結構複雑だったんじゃないかなと想像しましたね。

平野さん:大体、日本国内でどっちがとかいう話をしていること自体がおかしいんですよね。だって、日本人に誰かあげようみたいな話で結局リサーチに来て、谷崎か川端か三島みたいなことをいろんな人にインタビューしていて、結局そういう話が耳に入ってきたから、川端も三島に依頼しているんでしょうけど。でも本当のこと言うとおかしな話でしょ。その賞をあげる側と違う人たちが、先輩後輩でどっちが譲るかみたいな話をしているというのは。それはちょっと、当人たちも気の毒なところはある気がしますけどね。

宮本さん:ノーベル賞取ったあとには、川端さんが取ったあとに「三島があと10年待てるかどうか」ぐらいのことをぽろっと言ったというのがあって、三島さんって、自分の人生と作品とを徹底的な計画性で決めていくじゃないですか。本当に彼がどこまで生きようとしていたのかというところと、何かこう、年というのが、一般の普通の人生の一生という考え方、彼はしていないような気がするんですよね。そこでやっぱりこの時期にノーベル賞がというところは、何を彼はどう思ったかというのに興味があるんですけどね。

中江さん:実際、2人の往復書簡を読んでいると、2人とも自分の作品を送り合っているので、必ずそれに対する感想などを述べ合っているんですよね。どちらかというと三島由紀夫のほうが川端康成に対して、本当に手紙の量もものすごく多いし、内容も長いんですよ。それを見ていると、何ていうか「あがめ奉る川端先生」という感じもするし、あるいはお父さんに甘える息子のようなところもあるし、非常に2人の関係というか、愚痴なんかも言っているんですよね。「こういうのを書いたのにあんまり受けません」みたいな感じで。そういうところを見ると、三島ってすごく気弱な面があって、それを川端康成には見せていたんだなとは思う。

三島の自決 運命は変わっていたか?

川端のノーベル賞が決まった1968年10月。同じ月に、三島は民間防衛組織「楯(たて)の会」を結成します。学生ら100人を集め、自衛隊の体験入隊や武道の訓練を繰り返していました。

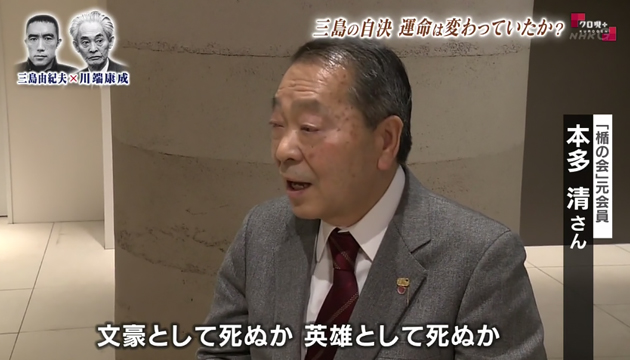

三島の自決に関わった「楯の会」。宮本さんが会ったのは、その元幹部・本多清さんです。本多さんは三島の死の直前まで行動を共にしていました。

『楯の会』元会員 本多清さん

「(三島は)もう自分も40歳過ぎたと。文豪として死ぬか、英雄として死ぬか、ちょうどその岐路にきたと。」

宮本亜門さん

「なぜこんなに早い時期に自決を考えたと思われます?」

本多清さん

「50年後、100年後に、思い出す人がいる。そのときのいわゆる、あのときに、ああいうことやった人がいるな。これが民族なんです。」

ノーベル賞を強く意識していた三島。もし受賞していたら、運命は違っていたのか…。

三島と親しい編集者 櫻井秀勲さん

「(三島が)ノーベル賞をもらったとしたら、もらったことに対しての責任を彼は持ったと思う。そのあと(死なずに)小説を書いたと思う。」

女優 村松英子さん

「(賞をとっても)生きてはいないと思います。あのころとっても、あのころの日本に対しての危機感、このままだと本来の日本の美しさがどんどんあせていくという時期であったことは確かだから。」

川端の自殺 三島の死が影響したのか?

三島自決の直後、川端は現場に駆けつけます。三島の死は、川端にとっても大きな衝撃でした。

川端の自宅で手伝いをしていた、稲穂照子さん。三島の死の直後、川端から普段は頼まれない資料集めを指示されたといいます。

稲穂照子さん

「(川端)先生から、『三島由紀夫さんに関する資料は全部取っておいて』と言われた。『何でもいいよ』と。『雑誌でも何でもいいから取っておいてね』と言われました。」

川端は、三島の死に直面した心情を、こう書いています。

『三島由紀夫』(『新潮』1971年1月号)

“私は三島君の『楯の会』に親身な同情は持たなかったが、三島君の死を思いとどまらせるには楯の会に近づき、そのなかにはいり、市ケ谷の自衛隊へも三島君についてゆくほどでなければならなかったかと思う。”

ノーベル賞受賞後、多忙を極めるようになった川端。連載していた長編小説も、この時期を境に執筆が止まりました。

そして、三島の死から2年後。川端も自殺します。

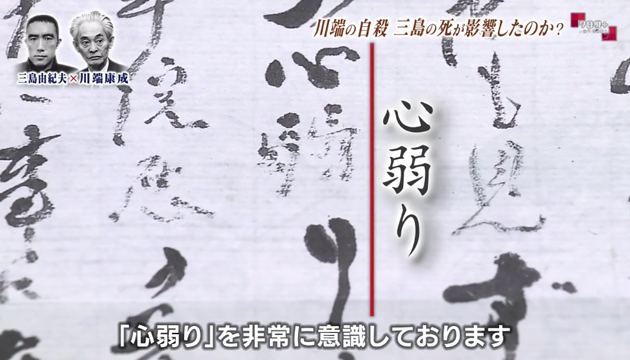

川端が死の6日前、みずからの心情をつづった手紙が残されていました。

和洋女子大学 研究員 深澤晴美さん

「こちらですね。『この春は花も見ず、病とも申せぬ、病の心弱りに』。

『心弱り』を非常に意識しております。この死の年、その前あたりから、日を追って川端の言動を見てみますと、先の予定を入れていく一方で、直近の死を自分で感じていると思われるところがございます。」

晩年の川端を6年間診療した、精神科医の栗原雅直さん。多忙の中、川端は不眠に悩まされ、睡眠薬を服用していたといいます。

栗原雅直さん

「目がとろんとして眠たげで、目の動きがのろいとか、これは(睡眠薬の)薬物中毒というか。本当は自分としては創作こそ作家の命と思っているんだけど、創作ができないと。かなりつらかったと思います。」

川端と親交のあった、女優の岸惠子さんです。川端の死は、独自の美意識によるものではないかといいます。

女優 岸惠子さん

「川端さんはあれ(ノーベル賞)をもらったから『書けなくなって自殺した』という、うわさがあったんですって聞きましたけど、そんな方じゃないです。もっと芯が図太い方だった。」

宮本亜門さん

「三島さんが先に亡くなったことで、川端さんが影響されたということは?」

岸惠子さん

「私はないでしょうと思います。(川端)先生の中では、必然的な締めくくりだったと思います。川端先生なら、なさっただろうと思います。変な暗いイメージではなくて、もう終わりにしようと。」

どう読み解く ノーベル賞と三島の自決

武田:2人の文豪の死、そしてノーベル賞という存在。宮本さん、いろいろな方からお話をお聞きになって、どういうことをお感じになりましたか?

宮本さん:自分が演劇をやっているせいか、どうしても僕は、三島さんを演劇人というふうに思ってしまっているところがありまして。彼は自分のシナリオを作り、台本を作り、自分の演出をし、自分が主演でやっていくということを徹底的にやり続けているような気がしていて。ただやっぱり現実の問題になると、生活というのはいろいろな時代の流れとか、人間関係で変わってくると。そのときにノーベル賞というのは大きなきっかけになって、究極にそのあと台本を最終段階まで作り直して、ああいう結末に至ったのではないか。それは芸術的な観点から見たらいいのか、それとも人間の1つの生き方として見たらいいのかというのが交わってきてしまうんですよね。そんな気がしてますけど。

平野さん:ただ現実的には、彼が40歳になってから、1966年ぐらいからかなり政治的な言動を先鋭化させていて、「楯の会」結成前から右翼の学生たちとかなり密に交流を持って、自衛隊の体験入隊とかもしていますから、実際68年に、仮にノーベル賞を取っていたとして、こういうことになったから、文学一本で絞るから、あとは任せたとは、ちょっと状況的にはもう言えなかったのではないかと僕は思うんですね。

僕はやっぱり、戦争体験が大きかったと思いますね。三島は「仮面の告白」を読んでもそうですけど、戦争に行かなかったのなら、つまり生き残ったんだったら、それに見合うだけの人生を生きなきゃいけないって、ものすごく強い強迫観念みたいなものがあって、戦後社会に生き残って、特攻隊で死んだ、自分と同年ぐらいの人たちがいる中で、何のために生きているのかということをすごく思い詰めて、大義のない世界をなんとなく生きているということが自分に許せないというのは、彼がずっと繰り返し繰り返し、一種の「サバイバーズ・ギルト」という大きな災害とかのあとに生き残った人たちの心の状態として、よく心理学とかでいわれますけど、そういうものはやっぱりずっと抱えてますよね。

どう読み解く ノーベル賞と川端の自殺

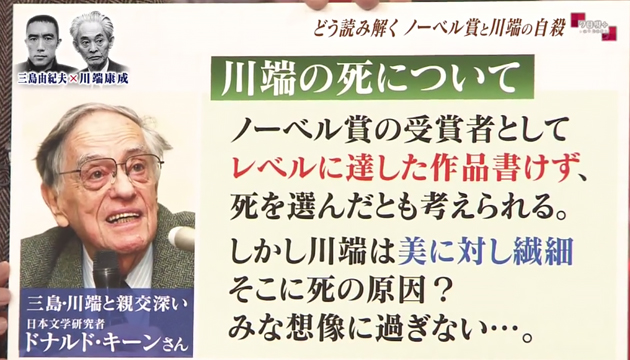

武田:一方、川端とも親交のあったドナルド・キーンさんは、このように語っています。

日本文学研究者 ドナルド・キーンさん

“『川端の死について』

ノーベル文学賞の受賞者としてレベルに達した作品を書けなかったから、その苦しみに耐えかねて川端先生は死を選ばれたということも考えられます。しかし、川端先生は美に対しては計り知れないほど繊細で、優れた感性をお持ちでした。そんなことに死を選ばれた原因があるのではと思うこともありますが、みな、想像にしか過ぎません。”

中江さん:川端康成は「葬式の名人」という作品を残しているんですけど、幼いころから自分の身内であるとかあるいは作家になってからも多くの作家を見送っている、見届けているんですよね。

その中の1人、最後のほうに当たる三島由紀夫を、結局、自分よりもずっと若いのに葬儀委員長もつとめたんですけれども、やっぱりそういうすごく死に近い人生を生きてきて、でも死というのは、実は自分でその瞬間を決められないものですよね、どなたも。私はなんとなく、川端は自分の死の瞬間というのを自分で、ここで決めたのかなと。誰にこの人は見送ってほしかったんだろうというふうに思ったりするんですよね。文豪でありながら、非常にさみしい感じがしてしまう。

武田:宮本さん、取材をされて、今改めて2人の作品とどういうふうに向き合われますか?

宮本さん:人間の矛盾みたいなものが露骨に2人とも出ているような気がしていて、そこがやはりこれからも読み続けていきたいなと思うとともに、それぞれの死が、もしかしたらそういう意味では重なっているのかもしれないという気もしながら、謎多き魅力的な作家だなと思いますね。