ウクライナ人大学生 迫られた決断

- 2023年03月20日

日本に残るのか、それとも日本を離れ家族のもとに帰るのかー。2022年2月24日に始まったロシアによる軍事侵攻を受けて、避難先の太宰府市の大学で学んできたウクライナ人の学生たちは新学期を前に、大きな決断を迫られました。どんな思いでそれぞれの道を決めたのか取材しました。(NHK福岡放送局 記者 宮本陸也)

長引く避難 迫られた大きな決断

太宰府市の日本経済大学では2022年4月から、交流協定を結んでいるウクライナの外国語大学などから受け入れた約70人の学生が学んできました。学生たちは、ウクライナで始めた日本語の学習を続けながら、着物姿でお城を訪れたり茶道を体験したりするなど意欲的に日本の文化にも触れてきました。

しかし、停戦が見通せず、避難が長期化する中、新学期を前に決断を迫られました。このまま大学にとどまって学びを続けるのか、それとも大学を離れて家族のもとに帰るのかー。将来を左右する大きな、大きな決断です。

2年生 ダリア・ゴメニュクさんの決断

2年生のダリア・ゴメニュクさんは、大学を離れ、ウクライナの隣国ポーランドに避難している家族と暮らすことを決めました。

ダリア・ゴメニュクさん

「今、私の母はポーランドにいますが、早く会いたいという気持ちが強いです。母は一生懸命働いているので、私もポーランドに行ってアルバイトをするなどして母のそばでサポートをしたい。それだけです」

アニメなどを通じて日本に興味を持ち、ウクライナの大学で本格的に日本語を学び始めたというダリアさん。福岡でも日本語の勉強を続けながら、日本人と交流する機会を増やそうと、ホテルでのアルバイトを始めました。最初は不安な気持ちが強かったということですが、上司や同僚に教えてもらううちに少しずつ仕事に慣れ、いまではアルバイトに行くのが楽しみになりました。

ただ、目標としていた日本での学生生活を送る一方、突然、離れて暮らすことになった家族への思いは募るばかりでした。悩みに悩んだ結果、家族のもとに向かうことを決めました。

日本では大学やバイト先の方などに本当にお世話になりました。日本で得ることができた経験を生かしたいと思います。そしていつかまた、日本に来たいと思っています

アルバイトに応募してきたころからずっとダリアさんを見守り続けた上司は、ダリアさんの決断を応援したいと話しています。

エントリーグループ パーティー部 白石ゆかり副部長

「ダリアさんが日本を離れるのはさみしいです。仕事にも慣れて笑顔も見られるようになってきたところだったので、もう少しいてくれたらなという希望はあります。でも、自国の復興にかけていろいろお手伝いしたいという気持ちを持っていると思うので、その気持ちを応援したいと思います」

学生の3割が家族のもとへ

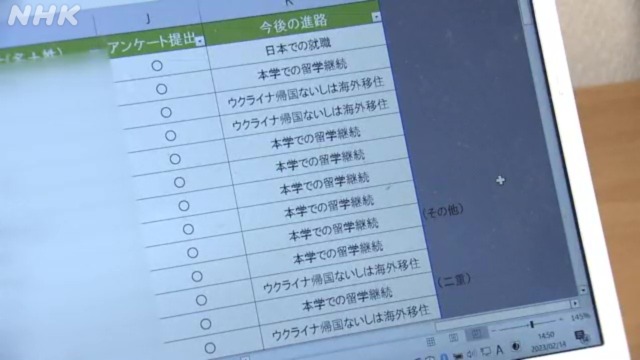

ダリアさんのような学生は少なくありません。大学が、受け入れた学生の意向調査を行ったところ、すでに卒業が決まっている学生を除くと、全体のおよそ3割が新学期を前に大学を離れ、ウクライナや隣国ポーランドなどにいる家族のもとに帰ると答えました。

大学が理由をたずねたところ、多くの学生が「家族に会いたい」、「家族の避難生活を支えたい」などと切実な思いを語ったということです。

日本経済大学 松崎進一准教授

「帰国を決断した学生の多くがまだ10代の学生で、純粋にお父さんお母さんに会いたいという、その気持ちから出ているものだと感じました。あわせて今非常に大変な状況の中で、家族のそばで家族を支えていきたいという強い意志も、話していて感じました」

2年生 ワルサヴァ・ボーギさんの決断

一方、大学にとどまり、将来、日本での就職を目指すと決めた学生もいます。ダリアさんと同じ2年生のワルサヴァ・ボーギさんは、習得した日本語を生かしながら日本企業の働き方を肌で感じたいと2月のおよそ2週間、都内で行われた大手タイヤメーカーのインターンシップに参加しました。

連日、軍事侵攻のニュースが伝えられる中、ウクライナにいる家族のことが心配でインターンシップに参加するかどうか迷っていましたが、その家族からのことばが背中を押してくれたといいます。

ワルサヴァ・ボーギさん

「大変なニュースが出てくると、すぐに家族に連絡します。すると家族から『大丈夫だよ』と返事があるのでほっとします。帰国するかどうか相談した時、家族は『まだチャンスがあるから残ってください』と応援してくれました」

ワルサヴァさんは、ひとつでも多くのことを学ぼうと、強い気持ちで2週間のインターンシップに臨みました。配属先の労務部では、昼食の時間にも社員と積極的にコミュニケーションをとって、仕事の進め方や働き方について理解を深めました。

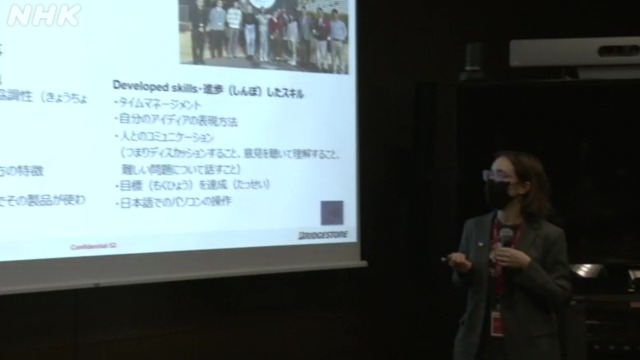

そして、インターンシップの最終日、配属先の幹部などを前に学んだことを発表しました。

印象に残ったことは仕事の進め方です。新しい情報を勉強して、新しいアイデアを出して、たくさん相談して、もう一度ブラッシュアップすることでした。いろんなスキルを身につけることが出来たと感じてます

2週間、ともに働いてきた社員もワルサヴァさんの働きぶりに関心したといいます。

ブリヂストン労務部労務課 坂上朋子さん

「ワルサヴァさんが意欲的に取り組んでくれて充実したプレゼンになったと思います。ワルサヴァさんと仕事をして意識の高さや意欲っていうのは、私にとってもたくさんの刺激や気づきがありました。また機会があればぜひ一緒に仕事したい」

ワルサヴァ・ボーギさん

「人とのコミュニケーションは一番大事だと思いました。一日中ずっと日本語で自分のアイデアを出すことは難しかったですが、面白かったです。ここで得られた経験をこれからの就職活動に生かしたいです」

取材を終えて

大学によりますと、すでに卒業が決まっている学生を除くと、受け入れた学生のおよそ7割にあたる30人余りがワルサヴァさんのように4月から新学期を迎えるということです。一方、日本を離れて家族のもとに帰る学生たちについて、大学は、SNSなどを使って引き続き連絡を取り合い、必要な支援を行うことにしています。20歳前後の若さで急きょ、日本に避難し、将来を左右するような大きな決断を迫られた学生たちが、それぞれの道を前を向いて歩む姿に胸を打たれました。学生たちがどこにいても日本で学んだことを生かせる未来が訪れることを望まずにはいられません。