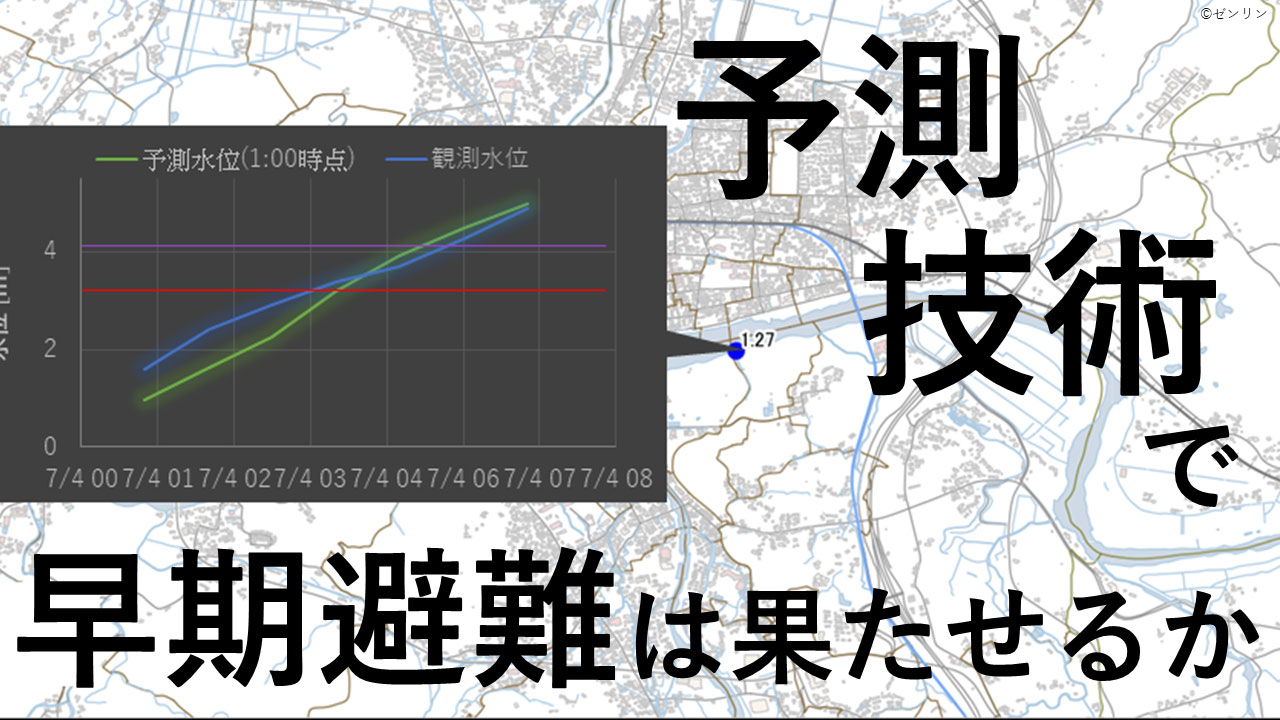

予測技術で早期避難は果たせるか

牛山(静岡大学):今ご紹介頂いたのは、気象庁の降水短時間予報を用いて予測の再現計算をされたということですね。それから6時間というのは当時の降水短時間予報の制約で、6時間先までのデータだと思うんですけれども、この事例を見ていて、もう少し長い時間、例えば24時間とかですね、リードタイムが長いデータを使って予測の再現計算・検討というのはなされているんでしょうか。予測時間、先が長ければ長いほど、当然振れ幅が大きくなるかなと思いますが、どれくらい振れてくるものかという相場感を教えていただけると参考になるかなと思います。

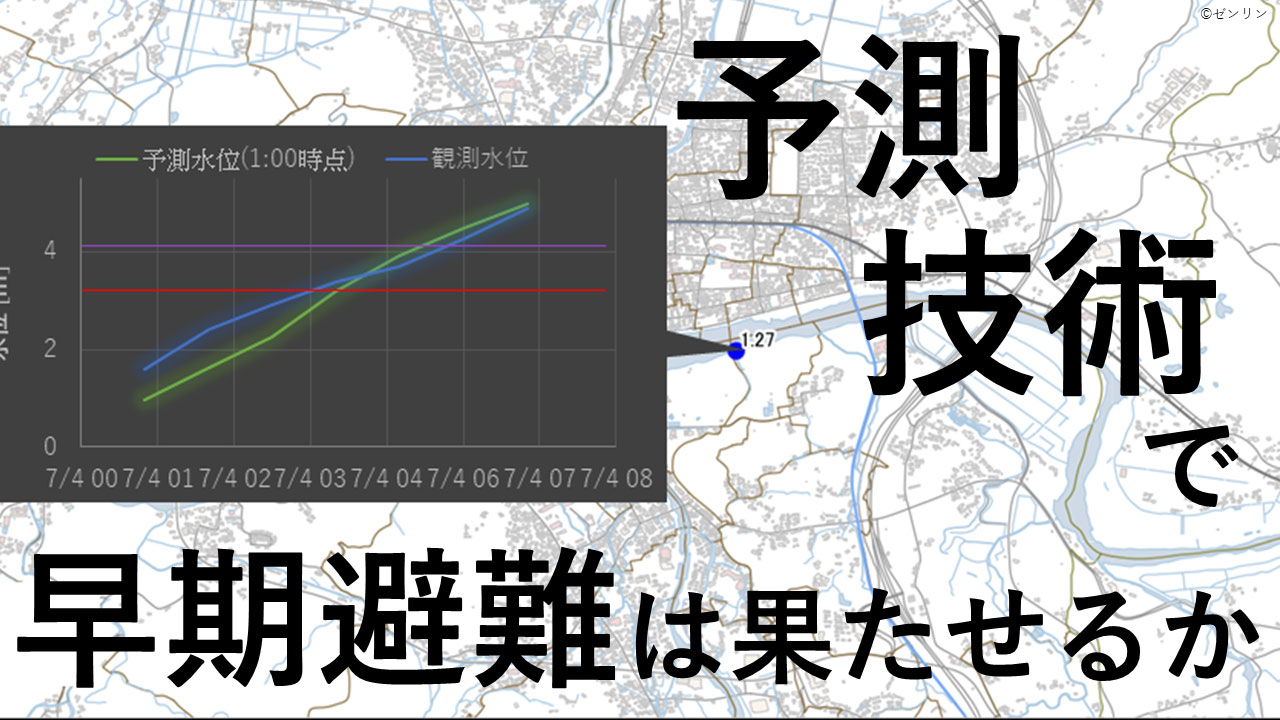

佐山(京都大学):気象庁に、MEPS・39時間先の降雨量予測情報があります。21アンサンブル(21通りの予測)。39時間先という長時間先の予測なのでピッタリ合致することは難しいので、不確実性も含めていろんな可能性がありますよということを示した予測情報ですね。こちらを使った予測も試みました。

2020年7月3日午後3時の時点のMEPS情報を使って水位予測を行いました。ほとんどの予測は間違っているというか、過小評価をしてしまいます。ところが、緑の線だけはですね、結構同じような水位を予測していたということになります。こちらの示唆するところは、いろんな可能性が気象ですからあるんですけど、1つのパターンだけは非常に最悪の状況を予見していて、令和2年7月豪雨ではその最悪の状況が顕在化してしまったと捉えることも可能かと思います。ただこの情報があったときに、どう対応をとれるのかというのも今後の検討課題ではないかと思います。

牛山(静岡大学):ありがとうございます。この図の読み方としては、水位の予測に関していうと、最大最小で、6mから7mくらいの振れ幅が出てくる。そんなふうに読んでよろしいでしょうか。

佐山(京都大学):7月3日午後3時の時点から、いろんな可能性がありますと言っていて、21通りの予測のうち、17、18通りは、「まあ大したことないだろう」と言っている。

一方で3つくらいはですね、水位4mを超えてくるということなので、「もしかしたら」ということを意味していると思います。

牛山(静岡大学):そういうものを確率と言っていいかわかりませんが、21分の3くらいは「すごく大変なことになりそうだ」という、そういう読み方をしていいということなんですね。

佐山(京都大学):そうだと思います。

牛山(静岡大学):量的なこともそうだし、場所がずれるということもありますよね、「この地点だと結果的にはここが降ったけれども、予測だともっと違うところが強くなりそうだった」とか、空間的な振れ幅もありますよね。

佐山(京都大学):そうですね。

捧(NHK):ありがとうございました。球磨川の水位が溢れ始めるおよそ6時間前、2020年7月4日の午前0時に、洪水予測システムで「今後高い水位になる」予測が出たとして、どういった声掛け・対応ができるのかということを話していけたらと思います。まず、人吉下球磨消防本部の早田さん。警戒広報の方針としては当時、こういった情報がもしあれば、何か変えられる可能性があるでしょうか。

早田(人吉下球磨消防組合):予測情報がありますと非常にありがたいと思います。これまでは我々の判断のもとで広報は行っていますが、明確なこういうデータがありますと、より効果的な広報活動もできますし、住民への周知も徹底できる。事前情報というのは非常にほしい情報であります。

捧(NHK):当時、大雨も土砂災害も警戒されていた中、午前0時くらいに「洪水がこの後起きる可能性がある」と分かったときに、警戒広報で回るエリアは変わってくる可能性はあるんでしょうか。

早田(人吉下球磨消防組合):このデータの情報を入手した時点で、早めの職員召集を行い、いち早く、流域や危険箇所に車両による広報を増やすことができて、早め早めの避難の呼びかけができるのではないかと推察されます。

捧(NHK):どのあたりを重点的に回ることになりそうですか。

早田(人吉下球磨消防組合):これは従来から変わりませんが、水害であれば河川の右岸左岸を中心に二手に分かれていきますし、もちろん支流もありますので、支流、山田川・万江川などありますので、そちらにも分散をして、流域住民の方への広報というのはやると思います。併せて、土砂災害警戒情報もありますので、山間部の危険場所にも併せていくことになると思います。

捧(NHK):広報をしてもなかなか行動に移されない方も多いと聞きますが、「こういうデータがあるから」ということをもし言えたら、大きなツールになったりするんでしょうか。

早田(人吉下球磨消防組合):データというのは住民に説明しやすいです。私たちの地区では、一度こういう大きな災害に遭ってますので、よりそういうデータがありますと住民の判断も早くなるんじゃないかと思います。この地域だからこそ言えるのかもしれませんが、こういうデータ、非常にありがたく思います。

捧(NHK):ありがとうございます。人吉市防災課の鳥越さん、6時間前に「高い水位になる」という予測がもし当時あったとして、避難情報の発令タイミング等も変化する可能性はあるんでしょうか。

鳥越(人吉市防災課):そうですね。「球磨川の水位が氾濫水位までいってしまう」と。氾濫する可能性があるということであれば、午前4時ではなくて、もっと早い時間帯で避難情報を発表し、呼びかけて、広報をして、防災無線を使って、サイレンも鳴らしてということができたんではなかろうかと思います。

立木(同志社大学):災害情報についてお伺いしたいんですけれども。これまで、「避難準備情報を出してください」、「避難勧告の前に避難準備・高齢者等避難開始」の発令、「要支援者の方々は早めに逃げていただきたい」、「よりリスクの高い方々には避難準備・高齢者等避難開始の時点で逃げてください」、ということをずっと言い続けてきました。この点に関して、人吉市は7月3日から4日にかけて「避難準備・高齢者等避難開始(当時)」は、お出しになっていたのでしょうか。

鳥越(人吉市防災課):避難準備・高齢者等避難開始発令にいく前に、土砂災害警戒情報がポンと先に出ましたので、ランクが上の段階で、いきなり発する形になったということです。

立木(同志社大学):もちろんハザードについて、予測技術で事前により正確にわかるというのは非常に素晴らしい技術の進歩だと思います。けれども、防災的な対応でいうと、せっかく既に制度としてある、「避難準備・高齢者等避難開始(当時)」については、当時大雨警報が7月3日21時39分に出されて、それで避難勧告が23時。これは土砂災害のエリアだとしましても、大雨警報が出てから1時間くらいのスパンはあったのでしょうが、「土砂災害警戒情報が切迫して出されたので、避難勧告にすぐにいった」という理解でよろしいですか。

鳥越(人吉市防災課):そうですね。今言われたように急激にポンと来たということで、避難勧告にランクをいきなり上げたというところです。

立木(同志社大学):佐山先生にお教えいただきたいのですけれども、非常に危険な水位になることが6時間前に予測できるのであれば、避難勧告のタイミングとか、逃げるまでに時間がかかったり人手がかかるような方々について、早めに災害情報などを出すことにこの予測技術は使えるのでしょうか。

佐山(京都大学):球磨川のスケールで、これくらいの激しい豪雨の時の難しさもあります。一度水位が上がり出してくると急激に水位が上がって、避難準備・高齢者等避難開始、次は氾濫危険水位と、ものすごく短いスパンで続いてしまいます。私たちが目指している技術というのは、水位が上がる前から察知することができるかということが大事で、でもそれはまだ水位が上がっていないタイミングから、例えば避難準備・高齢者等避難開始を出せるのかという、予測情報の使い方・精度の問題まで踏み込んで考えていかないといけない問題だと思います。

立木(同志社大学):精度の高い予測技術の開発を待つ以前として今振り返ると、洪水注意報が7月3日16時50分にはすでに気象台から出されている。これは今の新しい制度で、「高齢者等避難」というのはタイムラインのスイッチとしてはですね、この辺りがもうレベル1になっている。そして大雨警報の段階では、「要配慮者の方や障害のある方は逃げる準備を始めてください」(レベル2)、あるいは「逃げてください」(レベル3)という運用をしてくださいという。これが、2021年5月の法律改正で示された運用指針です。この観点から振り返って考えると、気象台の注意報(レベル1相当)、大雨警報(レベル2相当)や洪水警報(レベル3相当)がありますが、注意報・警報の情報が一番リスクの高い方々に伝わるような仕組みがあればよかった。避難指示が発令される前段階ですので、危険回避ができる可能性がさらにあったと思います。

科学技術的な方法で精度を高くするというのはそれはそれで素晴らしい研究だと思います。けれども、すでに運用されている気象台から発せられる災害情報(注意報や警報)を活用して、ソフト面での対応をすれば災害リスクに対処できていたのでは、という印象を持ちます。たとえば要配慮者の方々について、2021年5月の災害対策基本法の改正による新しい制度の下では「お一人お一人のタイムラインを作っていただこう」ということを強く推奨している。この警戒レベルになったときに、こういうアクションを起こしていただこうということを予め決めておく。どのタイミングでどのようなアクションを取るのか、時系列に沿って事前に計画しておくことを強く推奨しています。「社会技術を活用したソフトな防災」というんでしょうか。リスクが高い方については、早め早めに情報を出す、情報の受け手にも予め時系列で取るべきアクションを決めておいてもらう、ということが、当時は考えられていたら良かったのになぁ、ということをお聞きしたいと思いました。

もちろん責めているわけでは決してないです。佐山先生の先端的な予測技術に加えてですね、今ある気象台からの情報でもリスクが本当に高い方に関しては、行政から住民一般に一方通行で流される広報という手段だけでなく、もっと別なパーソナルな形で、「今、気象台がこんな情報を流していて、これはあなたのタイムラインに即して言うと警戒レベルが1あるいは2になった」。あるいは場合によっては「あなたの場合はもう警報が出た段階で、もう本当に逃げる準備をしておいてくださいね」というような、パーソナルで双方向的な情報の伝達の仕方。それはおそらく広報車や防災無線で一斉に流すやり方では届かないと、お聞きしていて感じました。これは事後に言っている、あまりフェアではない判断だと思うのか。今から振り返ってみたときに、どんなお考えをお持ちになっているか、人吉市、あるいは人吉下球磨消防組合の方にお聞かせいただけたらありがたいです。

早田(人吉下球磨消防組合):人吉市の対応としては、17時30分に災害対策本部を設置されております。その際、消防本部からはリエゾン(連絡員)として1名派遣し、会議に出席をさせていただいております。その内容をもとにして、当消防本部におきましても広報活動を実施するということで、警戒レベル3に相当するであろうというところで、高齢者に避難を呼びかけております。その際にはですね、消防だけではなく、消防団にも同時に動いていただいている。先ほど言われた高齢者避難等について、18時台から災害対策本部会議が終了した後にですね、消防本部または消防団は広報活動には動いていたと思います。

立木(同志社大学):それは貴重な情報ですね。18時台に警戒レベル3ということで、消防本部や消防団などの関係者が意思決定され行動を起こしていた。この決定は、消防本部が判断されたのか、あるいは市の災害対策本部が判断されたのか。それはいかがですか。

早田(人吉下球磨消防組合):人吉下球磨消防組合は6つの市町村で構成していますが、災害対策本部には情報連絡員として1名派遣します。その中で会議内容の報告を受けまして、当務隊員の方で、発災前でありますので、広報活動を行うという話で動いております。当時は防災行政無線での放送と併せまして、車両を使った広報活動がメインとなっておりましたので、しっかりやっていたつもりであります。昨年、人吉市では個別住宅それぞれにですね、防災ラジオ、個別に聞ける器具の配布がありましたので、今後さらに充実した広報活動ができると感じているところであります。

鳥越(人吉市防災課):今早田課長から言っていただきましたように、当時は消防団も、消防署と一緒になって広報しています。今は、令和2年7月豪雨を受けまして、体制を変えています。2日3日前から「大雨が降るだろう」という情報をもとに、準備をします。今は防災無線だけでなく、報道関係にも入っていただいて、「どうするか」ということを、、2~3日前から体制作りを行っています。「夜に降る」ということがわかっているのであれば、朝・昼のうちに配慮をし、体制づくりをしていくという形を現在はとっています。

立木(同志社大学):ありがとうございます。本当に責めている訳ではなくて、我々も学びたいと思っています。あえてとんがった質問をさせていただいたわけですけれども、いわゆる警戒レベル1の段階でちゃんと広報をして、そして段々ともう3日くらい前からですね、注意報や警報へと警戒レベルが上がってくるわけです。今、期せずして「警戒レベルが1でどうする、2でどうする、3では高齢者等避難にする」というようなタイムラインを作って、そのレベルでどんなアクションを行政がするのか、消防がするのか。そして住民の方々や、配慮が必要な方々をサポートしている福祉の専門職の方々も、そういった災害情報の伝達の担い手になっていただけるような仕組みで、本当にリスクが高い方々に情報が伝わる・届く体制にもっていく必要がある。令和2年7月の対応詳細は、そのことを物語たる非常に重要なデータだとお話をお聞きして思った次第です。それと、工学的なシミュレーション技術による予測とをうまく併せていくといいのかなと思いました。