メディア研究部(メディア動向)熊谷百合子

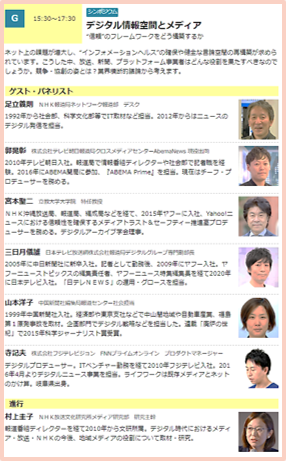

2月1日、北欧5か国の政府系プラットホームが主催するパネルディスカッションが東京都内で開かれました。議論のテーマは「ジェンダー平等とメディア~報道と編集室における女性~」。北欧の国々ではジェンダー平等をどのように進めたのか、メディアはどんな役割を果たしてきたのか、北欧と日本の3人の女性ジャーナリストが語り合いました。

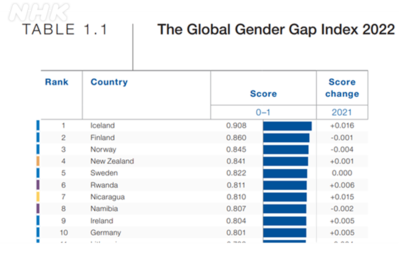

ジェンダー平等とは、国連が定めた2030年までの開発目標「SDGs」の17目標にも盛り込まれている指標です。発展途上国だけでなく先進国も取り組むべき普遍的な国際目標として、日本も積極的に取り組んでいますが、「ジェンダーギャップ指数」に着目すると、世界の中での日本の現在地がわかります。「ジェンダーギャップ指数」は、政財界のリーダーが集まるダボス会議を主催する世界経済フォーラムが、男女の平等の度合いを数値化した指標です。男女格差の解消を目的に2006年から毎年発表していて、「政治参加」、「経済」、「教育」、「健康」の4つの分野について、世界各国の男女の格差を数値化してきました。

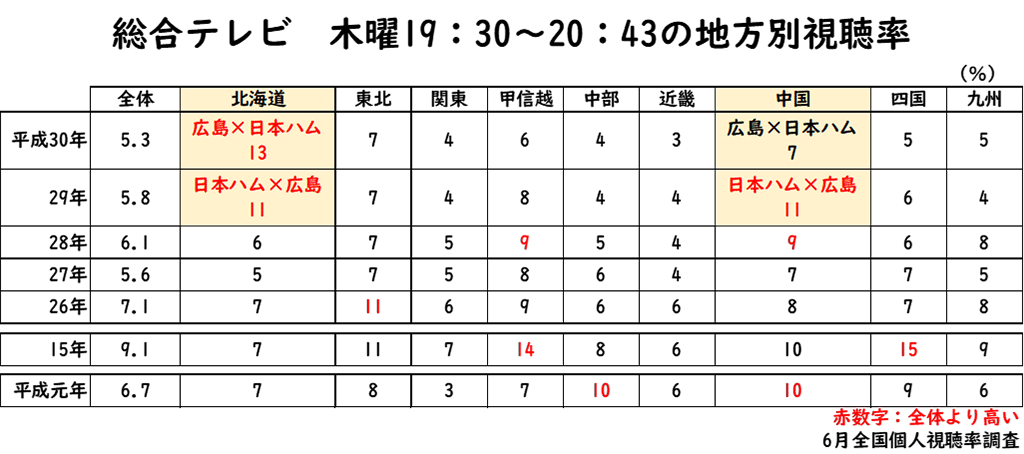

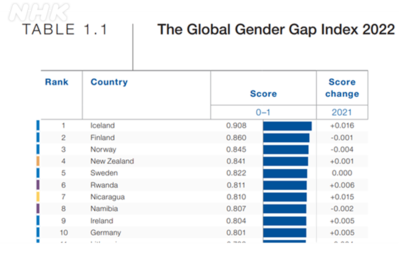

世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」(2022年版)

去年(2022年)7月に公表された報告書では、日本は調査対象の146か国のうち116位でした。「教育」と「健康」は評価が高かったものの、「政治参加」と「経済」の分野での評価が極めて低い結果となりました。

「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」(2022年版)

一方でジェンダー平等の上位の国を見てみると、北欧の国々が目立ちます。アイスランドは13年連続での1位。2位のフィンランド、3位のノルウェーも毎回、上位に名を連ねる、いわばジェンダー平等の優等生です。例えば「経済」の指標は、日本は121位ですが、アイスランドは11位、フィンランドは18位、ノルウェーは27位です。「政治参加」に至っては、日本は139位ですが、アイスランドは1位、フィンランドは2位、ノルウェーは3位という高い水準でした。

なぜ、北欧の国々は「ジェンダー平等」がこれほどまでに進んでいるのでしょうか?今回のパネルディスカッションでは、ジェンダーギャップ指数1位のアイスランドと2位のフィンランドから2人の女性ジャーナリストが来日しました。ソーラ・アルノルスドッティルさんはアイスランド国営放送の編集長で、アヌ・ウバウドさんは北欧最大の日刊紙として知られるヘルシンギン・サノマットの元編集長です。日本のメディアからは、NHK解説委員でジェンダーや男女共同参画を担当する、NHK名古屋拠点放送局の山本恵子さんが登壇しました。司会は朝日新聞の元記者で、バズフィードジャパンの初代編集長を務めた古田大輔さんです。都内の会場には大学生や報道関係者など50人が集まり、オンラインでも約200人が参加しました。

議論は冒頭から、なぜ北欧の国々はジェンダー平等の推進に成功し、メディアはどのような役割を果たしてきたのか、という核心を突いたところから始まりました。ソーラ・アルノルスドッティルさんは、ジェンダー平等に向けた動きは、長い歴史のなかで少しずつ進んできたことを教えてくれました。

アイスランド国営放送 編集長 ソーラ・アルノルスドッティルさん

「ジェンダー平等を推進するための青写真があったわけではありません。アイスランドでは100年以上の時間をかけて、小さな前進を重ねてきました。権利獲得の闘いを始めたとき、アイスランドの女性たちはまず雑誌を創刊するところから始めました。それは、自分たちの考えを社会で共有するためには女性のためのメディアが必要だったからです。女性が投票権を得たのは1915年ですが、女性の国会議員の数はすぐには増えませんでした。女性に与えられたポジションは少なく、その結果、女性同士の激しい競争につながりました。大きな転換点は1980年代です。世界初の女性大統領が選出されたのです。彼女の在任期間は16年間と長期だったこともあり、当時の子どもたちは、男性は大統領になれないと思っていたほどです。男女の賃金格差についても私の祖父の時代から議論が始まり、法制化を進める動きもありましたが、遅々として進みませんでした。それでも議論を前に進めようとする人たちの努力があって、最近では男女同一賃金を実現するための法律ができました。育児休業制度は、父親と母親が最大で6か月ずつの取得が可能で、両方が取得すればさらに6週間を互いに分け合うことのできる仕組みになっていて、ジェンダー平等を進めていくうえで不可欠のものとなっています」

「ジェンダー平等を推進するための青写真があったわけではありません。アイスランドでは100年以上の時間をかけて、小さな前進を重ねてきました。権利獲得の闘いを始めたとき、アイスランドの女性たちはまず雑誌を創刊するところから始めました。それは、自分たちの考えを社会で共有するためには女性のためのメディアが必要だったからです。女性が投票権を得たのは1915年ですが、女性の国会議員の数はすぐには増えませんでした。女性に与えられたポジションは少なく、その結果、女性同士の激しい競争につながりました。大きな転換点は1980年代です。世界初の女性大統領が選出されたのです。彼女の在任期間は16年間と長期だったこともあり、当時の子どもたちは、男性は大統領になれないと思っていたほどです。男女の賃金格差についても私の祖父の時代から議論が始まり、法制化を進める動きもありましたが、遅々として進みませんでした。それでも議論を前に進めようとする人たちの努力があって、最近では男女同一賃金を実現するための法律ができました。育児休業制度は、父親と母親が最大で6か月ずつの取得が可能で、両方が取得すればさらに6週間を互いに分け合うことのできる仕組みになっていて、ジェンダー平等を進めていくうえで不可欠のものとなっています」

そのうえで、メディアの果たすべき役割は非常に大きいと語ります。

「メディアは単に社会を反映するだけではなく、私たちが何をニュースとして取り上げるのか、誰に取材するのか、どんな視点で伝えるのかによって社会をかたちづくりさえします。私が国営放送で働いてきた25年の中でも、多くのことが変化しました。当時では考えられないことですが、現在では男女の比率を50:50にすることを常に意識しています。多様性はリーダー層だけでなく、マネジメント層にも必要です。白人の中年の男性ばかりでは、同質性が高い人たちによる意思決定が行われてしまうからです。ニュースの制作陣が多様化しても、上の立場の人たちの同質性が高いままでは多様な報道にはつながらないのです。ボトムアップとトップダウンの両輪でジェンダー平等を進めていくことが必要です」

アヌ・ウバウドさんはジェンダー平等を推進する議論を、メディアが積極的に取り上げることの必要性を説きました。

ヘルシンギン・サノマット 元編集長 アヌ・ウバウドさん

「メディアが重要であることは言うまでもありません。育児休業や子育てに関連する社会的支援はジェンダー平等を達成するうえで重要な施策です。こうしたトピックをメディアで頻繁に取り上げることが、社会の共通課題であるとの意識を共有していくうえで不可欠です。そのためには、メディアはどのように世界を描くのかを考えなければなりません。その意味でもメディアの役割は重要なのです」

「メディアが重要であることは言うまでもありません。育児休業や子育てに関連する社会的支援はジェンダー平等を達成するうえで重要な施策です。こうしたトピックをメディアで頻繁に取り上げることが、社会の共通課題であるとの意識を共有していくうえで不可欠です。そのためには、メディアはどのように世界を描くのかを考えなければなりません。その意味でもメディアの役割は重要なのです」

一方でジェンダー平等が大きく遅れる日本のメディアの現状について、NHKの山本恵子解説委員は自身の経験を踏まえながら、女性記者が仕事を続けることの難しさについて語りました。

NHK解説委員 山本恵子さん

「報道記者は、事件、事故、災害が起きれば、すぐに駆けつけなければなりません。大災害の場合は24時間態勢で報道センターに詰めて、最新ニュースを視聴者に届ける必要があります。緊急時の突発の対応が求められるので、子育て中の母親が報道の現場で働き続けることは容易ではありません。育児休業からの復職後、母親たちは24時間態勢の報道の現場に戻るのか、さもなければ別の部署に移るのかという選択を迫られることになります」

一児の母である山本さんは、何度も壁にぶつかりながら報道の仕事を続けてきたと言います。北欧メディアで働く子育て中の女性たちには同じ悩みはないのでしょうか?仕事と育児を両立するなかで、ワークライフバランスはどのように保たれているのでしょうか。 (ソーラ・アルノルスドッティルさん)

(ソーラ・アルノルスドッティルさん)

「仕事か家庭かの選択を迫られるのだとしたら、それは仕組みとして機能していないことを意味します。子どもがいると働きにくい慣習が職場にあるならば、変える必要があります。男性は仕事、女性は家事・育児、という性別役割分担の意識が根強いのであれば、その意識も変えなくてはなりません。報道に関わるのは、家庭のことを妻に任せられる男性だけというのも変えるべき風景です。そのような同質性の高い人たちによって制作されるニュースは、さまざまな価値観をもつ人々が暮らす社会に受け入れられなくなりつつあります。つまり、報道の現場も社会と同様に多様であるべきですし、人々にとって何がニュースなのかを再定義する必要があるのです。ニュースの制作現場のダイバーシティーを実現するためには、多様な人が働きたいと思えるような魅力的な職場にすることが求められています」

(アヌ・ウバウドさん)

「北欧の国々では長時間労働は評価されません。残業時間が長いということは、効率的な仕事ができていないことを意味します。フィンランドでは、ジャーナリストであれ会社員であれ、そして管理職であれ、夕方には退社します。5時前には保育園に子どもを迎えに行って自宅に戻ります。もちろん残業しなくてはならない場合もあるので、自宅に持ち帰って夜間の時間帯で仕事をすることもあります。新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)以降は、より包括的に幸福とは何かという議論を深めてきました。なぜかと言うと、想像力豊かで効率的に働く人は、私たちの文化では仕事以外の生活も充実している人だと考えるからです。働き方の議論は、ジャーナリズムやメディアにかぎった問題ではなく、文化にまつわる問題なのだと思います」

北欧はワークライフバランスが整っているイメージはありましたが、緊急報道などの対応もあるメディアは例外なのではないかと想像していました。しかし、フィンランドでは子育て中かどうかを問わず、官公庁も企業も報道機関も学校も、夕方4時を過ぎると退勤するのが一般的だといいます。医師も例外ではなくシフト勤務が徹底しているとのことで、どんな職種でもよほどの理由がないかぎり、残業はしないそうです。

“他社よりも早く”、そして“特ダネ”を高く評価する日本のメディアでは、“夜討ち朝駆け”という言葉に象徴されるように長時間労働の慣習が長く続いてきました。そうしたなかで仕事と育児を両立する女性記者がキャリアをどのように形成していけばよいのか。悩ましい課題を克服することは容易ではありません。ソーラ・アルノルスドッティルさんが語っていた、“人々にとって何がニュースなのかを再定義する”ことはメディアの価値を問い直す上で、一つの手がかりとなるような気がしました。

議論では、ソーラ・アルノルスドッティルさんは6人の子どもを、アヌ・ウバウドさんは4人の子どもを育てていることにも触れました。アヌ・ウバウドさんは編集長をしているときに第4子の出産、育休、復職を経験しましたが、上司や同僚たちは、小さな子どもを育てる女性が編集長の仕事を続けることで周囲の意識も変わるとポジティブに捉えて、サポートを惜しまなかったそうです。

パネルディスカッションの後半では、若い世代へのメッセージがありました。

(山本恵子さん)

「私は3年前に管理職になって、夕方のローカルニュースの編集責任者を交代制で務めています。どのニュースをトップで扱うのかを自分で決めるので、私は女性に関わる問題や子育てにまつわるニュースをトップ項目で放送します。ニュースを見る人たちは、これは重要なテーマなんだと認識するかもしれない。そうすることで少しずつ社会の意識を変えていけると思います。職場の若い世代の女性たちには『大変だけど記者を辞めないで』と言い続けています。報道の現場に女性がもっと増えれば、より多様な報道を発信できるからです。辞めてしまえば女性の数は減ってしまい、何も変わらないことを意味します。仕事を続けていけば職場のルールを変える立場に昇進して、働きづらい要因となっている職場の慣習も自分たちで変えていくこともできるのです」

(アヌ・ウバウドさん)

「北欧ではジェンダー平等を達成するのに150年の年月がかかりましたが、日本でも同じだけの時間がかかるとは思っていません。今は変化を加速できる時代です。メディアの発信力が強化され、さまざまな意見を表明する場が与えられているのですから」

このブログでは詳述しませんが、今回の議論では、フィンランドでは雑誌メディアには女性が多くいる一方で、ニュースメディアの男女の比率を見ると女性の数がまだ少ないなど、課題があることも紹介されていました。質疑応答でも大学生を中心に活発な意見が次々と出て、ジェンダー平等への関心の高さがうかがわれました。パネルディスカッションの詳しい内容は、ブログの最後にご紹介するURLからご覧ください。

司会を務めた古田大輔さんは、今回の議論が日本のメディアの多様性を加速することに役立ってほしいと話していました。

(古田大輔さん)

(古田大輔さん)

「日本のジェンダーギャップについてはメディアの現場にも課題があるということはわかっていても、どれぐらい課題が大きいのかを気づくのは難しいことです。今回、北欧メディアの第一線で働く2人の声を直接聞けたことで、メディアが多様性を映し出していくことの重要性と、日本のメディアが抱える課題を確認することができたと思います。報道する側にダイバーシティーがある方が、よりパワフルで魅力的なメディアを作れるんだということに、まずは気づくことですよね。日本の新聞やテレビなど主流メディアの皆さんへの重要なメッセージになるのではないでしょうか」

北欧のジェンダー平等は長い歴史をかけて一歩ずつ前進した結果、実現したものでした。誰かがお膳立てして用意したものではなく、変化を必要とする人たちがそれぞれの持ち場で変革を担ってきたからこそ、今の姿があるのだと感じました。

パネリストとして来日した北欧の2人のジャーナリストは、ジェンダー平等の遅れる日本のメディアについて何を感じたのでしょうか。そして北欧メディアの取り組みを知り、日本のメディアで働く人たちは何を思うのでしょうか。このブログでは取り上げきれなかったエピソードについても、今後の調査研究を交えて連載を続けていく予定です。

↓パネルディスカッションの詳しい内容はこちら↓

▽Nordic Talks Japan「ジェンダー平等とメディア~報道と編集室における女性~」

https://note.com/nordicinnovation/n/n55dee5e1a3b2

参考資料)

▽世界経済フォーラム「グローバル・ジェンダー・ギャップ報告書」(2022年版)

Global Gender Gap Report 2022 | World Economic Forum (weforum.org)

2024年2月8日追記)

パネルディスカッションの日本語吹き替え版

https://youtu.be/BN9AEJu2Zow?si=rMbwoStKh379GYtV