世論調査部(視聴者調査)渡辺 洋子

インターネットで面白そうだと記事を読み始めたら、「ここから先は有料」の文字・・・。

あるいは、面白そうな動画を見つけ、見たいと思ったら有料だった

みなさんは、このような経験をしたことはありませんか。

こうした時、あなただったらどうしますか。

お金を払ってでも見る? それとも、お金を払ってまでは見ない?

世の中の人は、どうなのでしょうか。

NHKが行った世論調査をもとに、考えてみようと思います。

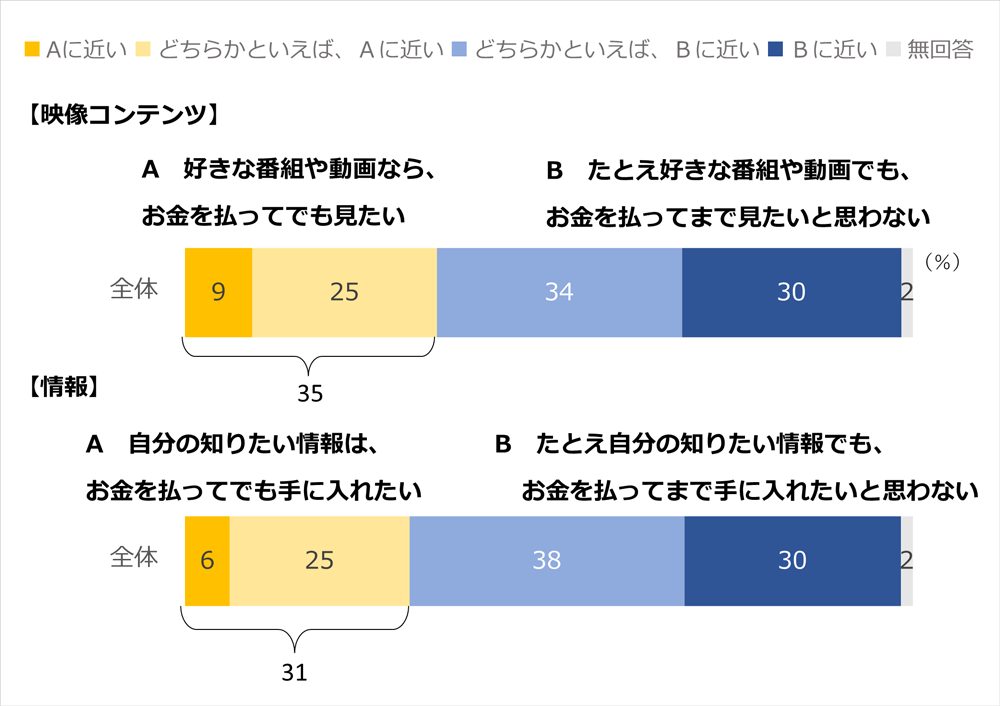

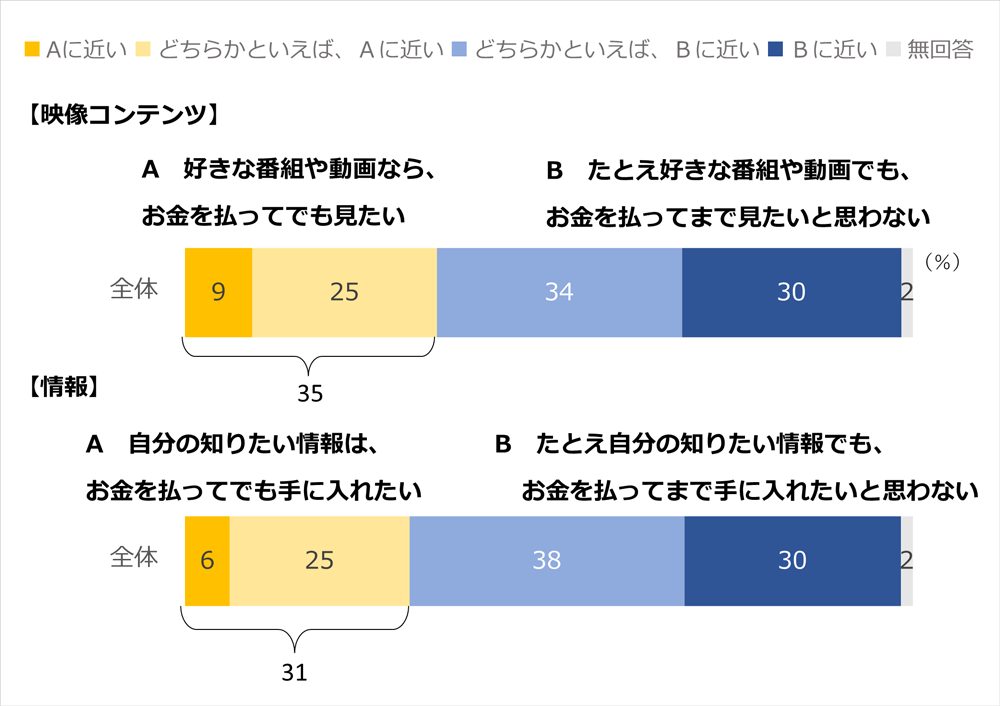

こちらは「全国メディア意識世論調査・2022」で、映像コンテンツや情報にお金を払うことについて、どのように思うかを尋ねた結果です(図1)。

図1 お金を払うことに対する意識

「映像コンテンツ」と「情報」のそれぞれについて、お金を払ってでも見たい(手に入れたい)かどうかを尋ねたところ、「好きな番組や動画なら、お金を払ってでも見たい」※と答えた人が35%、「自分の知りたい情報は、お金を払ってでも手に入れたい」※と答えた人が31%で、お金を払ってでも見たい、あるいは手に入れたいという人はともに3割台でした。※「どちらかといえば」を含む

一方、お金を払ってまで見たい、あるいは手に入れたいと思わないと答えた人が6割以上を占めていて、

好きな番組や動画、自分の知りたい情報に対して、お金を払ってまで見たい、手に入れたいという人は多くないことがわかります。

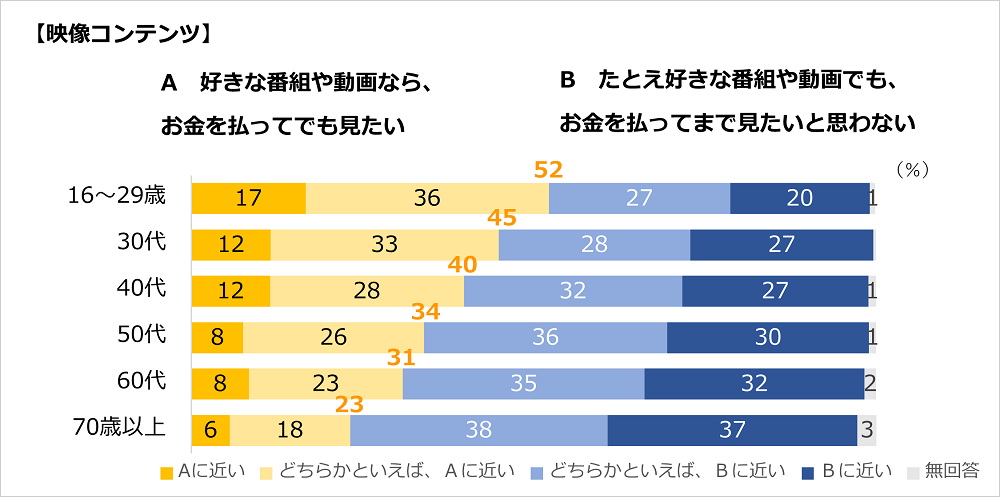

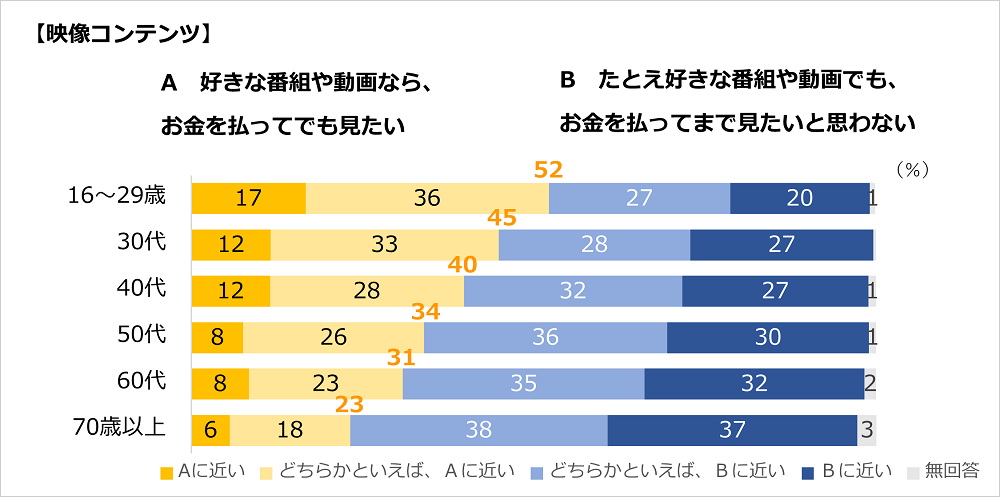

回答者全体では、このような結果となりましたが、年齢による違いはあるのでしょうか?

年層ごとの結果を示したのが下のグラフです(図2)。

図2 お金を払うことに対する意識(年層別)

映像コンテンツでも、情報でも、若い人たちほどお金を払ってでも、見たい、あるいは手に入れたいという意識が強い傾向がみられます。

特に16~29歳では、「好きな番組や動画なら、お金を払ってでも見たい」と答えた人が52%と半数を超えていて、自分の知りたい情報に対する「お金を払ってでも手に入れたい」の38%よりも高く、「映像コンテンツ」に対して、よりお金を払ってでも見たいという意識が強いことがうかがえます。

この背景には、何があるのでしょうか。

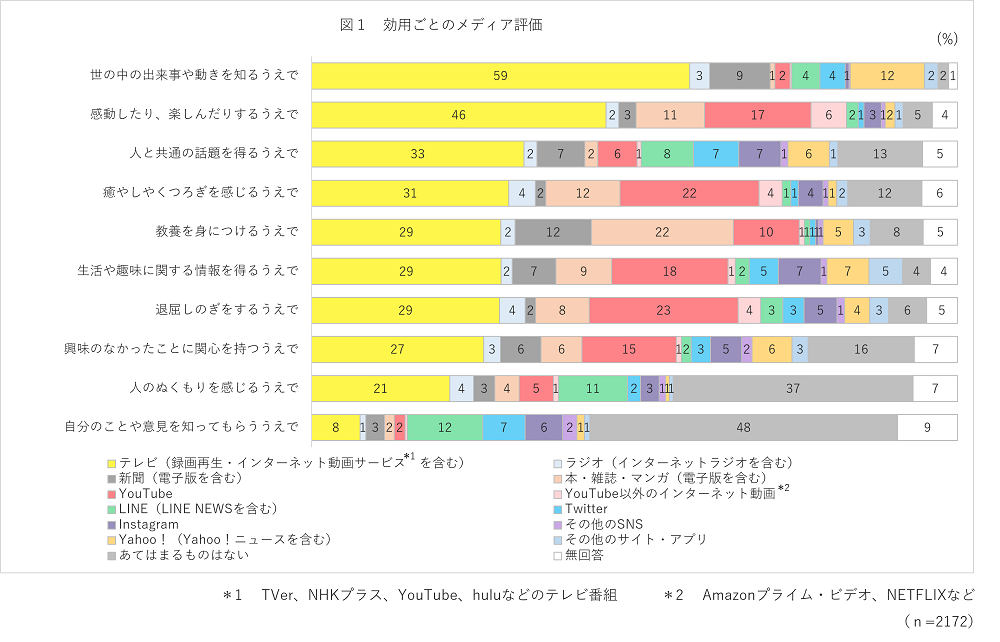

いくつか要素が考えられますが、そのうちの1つは、メディアの効用の重要度、つまり自分が重要だと思っている目的や場面に対して、どのメディアがもっとも役に立っていると思うかという意識の違いです。

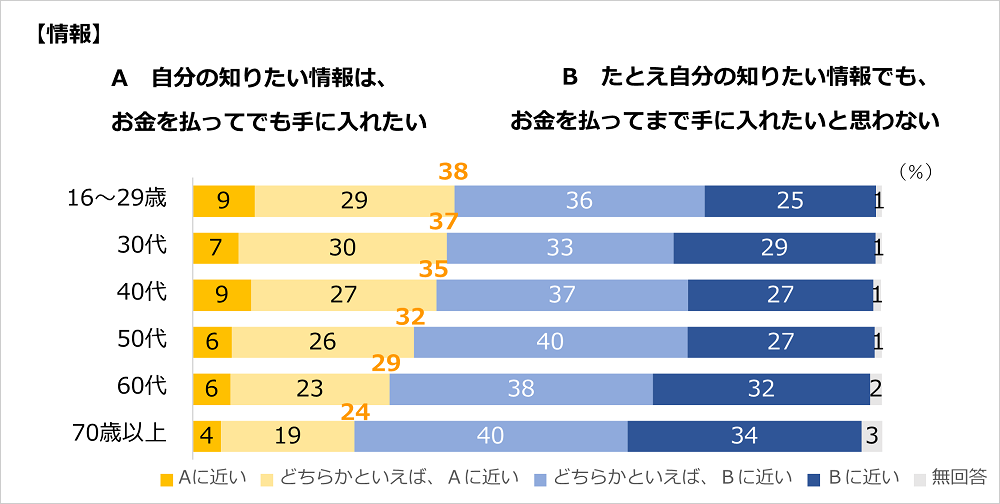

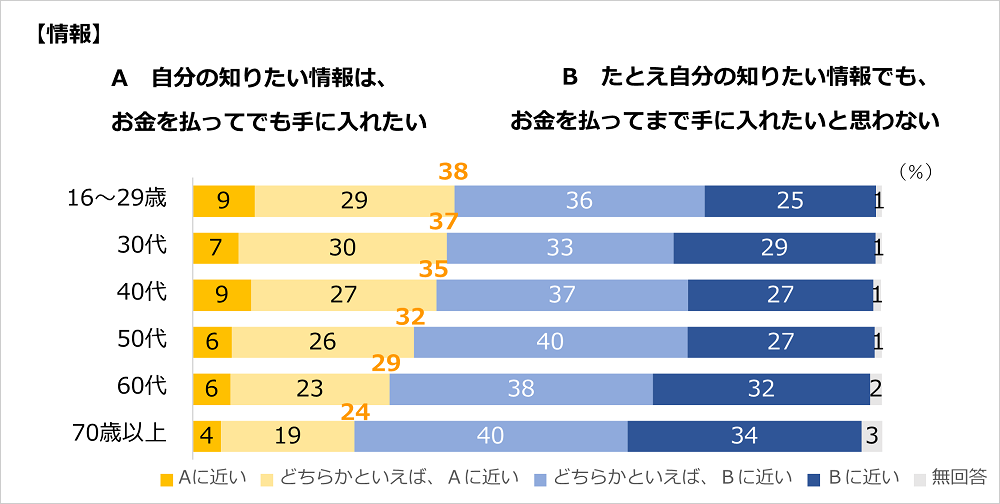

まず、下の表に示した「世の中の出来事や動きを知ること」「感動したり楽しんだりすること」などの項目について、それぞれどの程度重要だと思うかを尋ねました。

「世の中の出来事や動きを知ること」を「とても重要」と回答した人の割合は、16~29歳を除いたどの年層でも、もっとも高い項目の1つで半数を超えています。

ところが16~29歳では、上位を占めたのは「感動したり、楽しんだりすること」(59%)、「生活や趣味に関する情報を得ること」(51%)、「癒やしやくつろぎを感じること」(49%)で、「世の中の出来事や動きを知ること」は半数に至らず(42%)、4番目でした。

若年層では「世の中の出来事や動きを知ること」よりも「感動したり、楽しんだりすること」のほうが、重要度が高いと考えている人が多いことがわかります。

表 効用の重要度 (「とても重要」と回答した人の割合)(年層別)

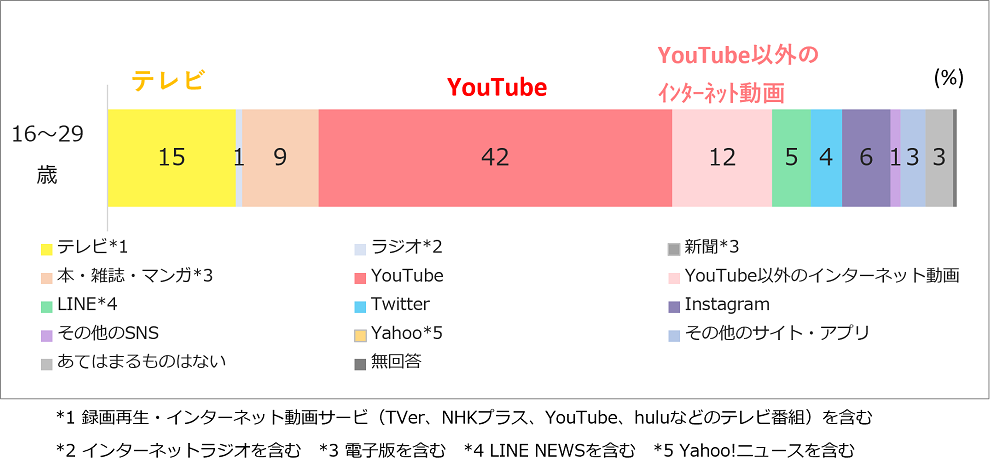

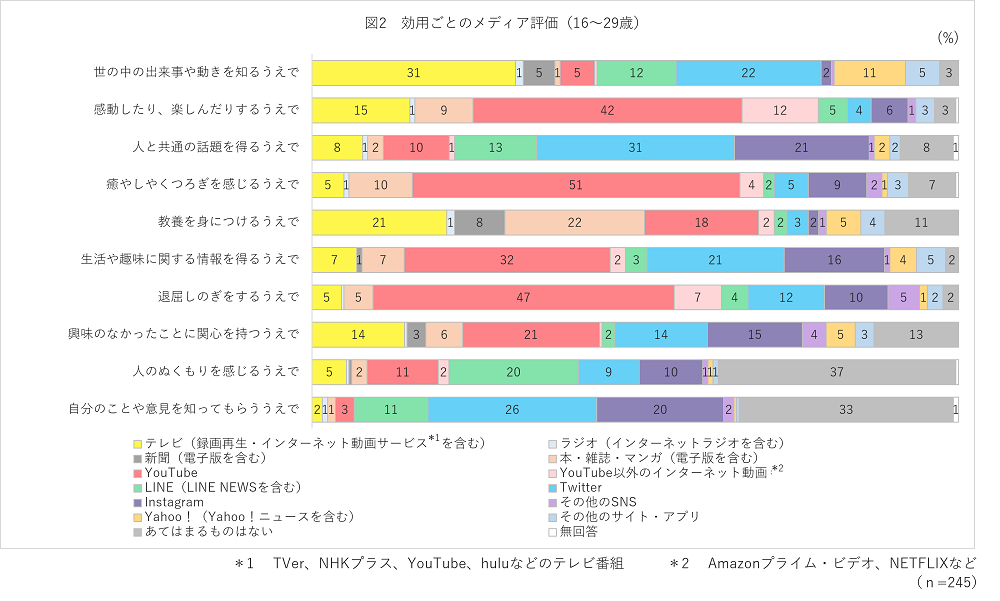

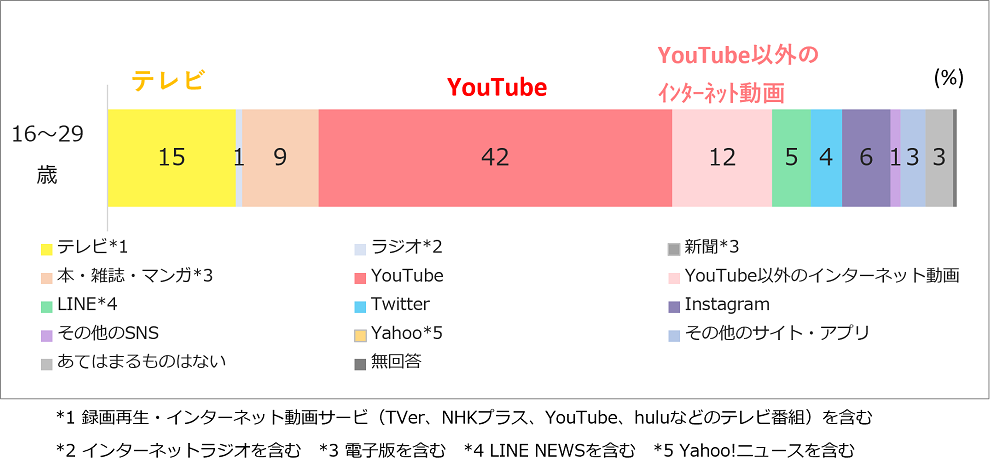

次に、16~29歳で高かった「感動したり、楽しんだりすること」について、どのメディアがもっとも役に立っていると思うか※、回答結果をみていきます(図3)。※「テレビとYouTube、どんなときに役に立っている?【研究員の視点】#499」参照

16~29歳では、「感動したり、楽しんだりするうえで」もっとも役に立っていると思うメディアとして、YouTubeが42%で、テレビなど他のメディアを大きく引き離す結果となりました。

また、YouTubeには及ばなかったものの、テレビやYouTube以外のインターネット動画が続いていて、上位3つはすべて映像メディアとなっています。

図3 「感動したり、楽しんだりするうえで」もっとも役に立っているもの(16~29歳)

ここまでみてきたように、若年層にとっては、「感動したり、楽しんだりすること」が重要だと思う人が多く、さらに、その「感動したり、楽しんだりするうえで」、YouTubeをはじめとした映像コンテンツがもっとも役に立つと考えている人が多いため、若年層で特に映像コンテンツに対して、お金を払ってでも見たいという意識が強いという結果になったと考えられます。

さらに、こうした若年層の意識を知る上で、もう1つポイントになる結果を紹介します。

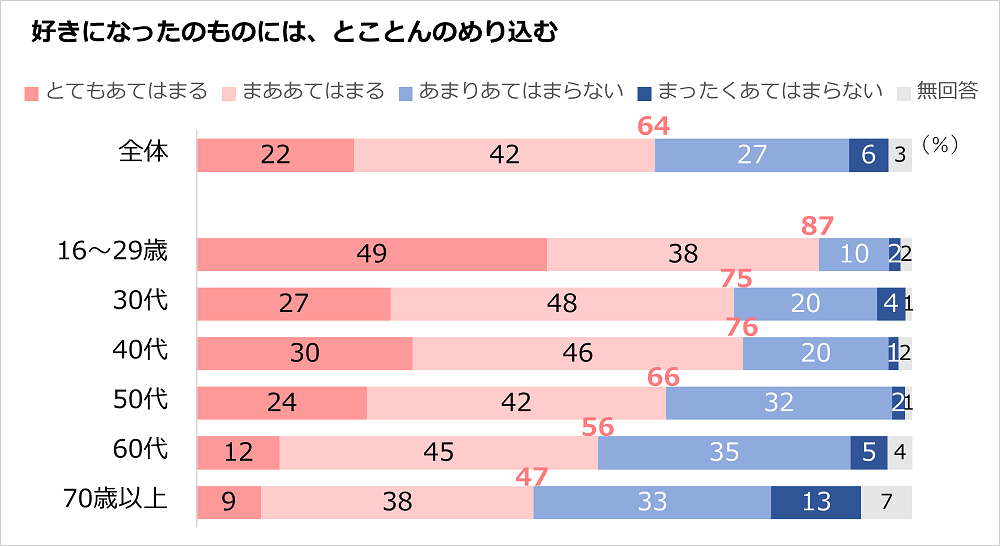

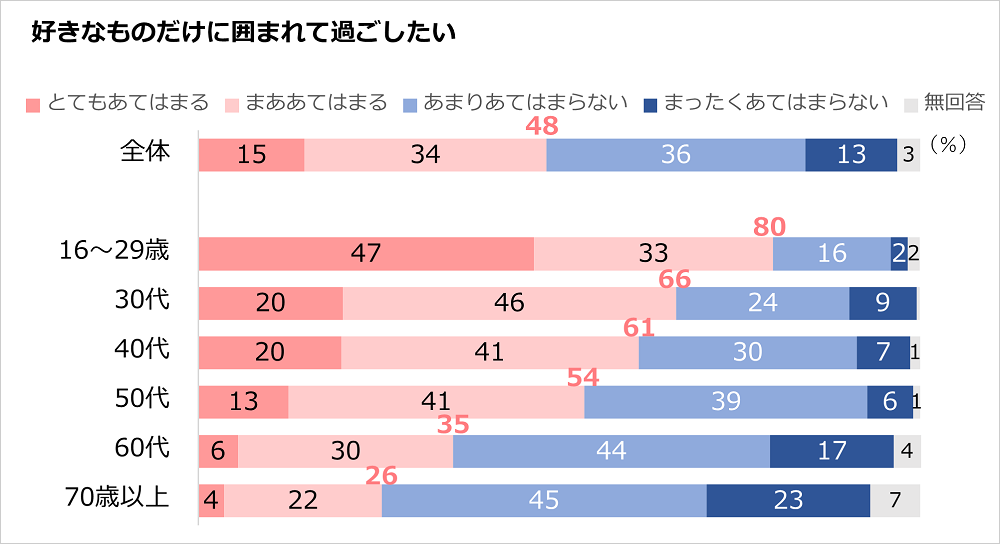

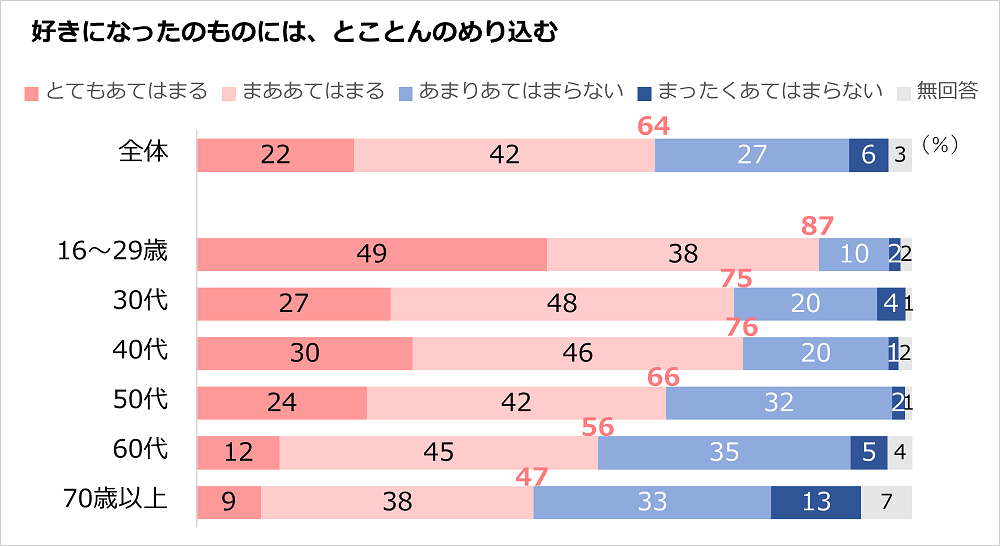

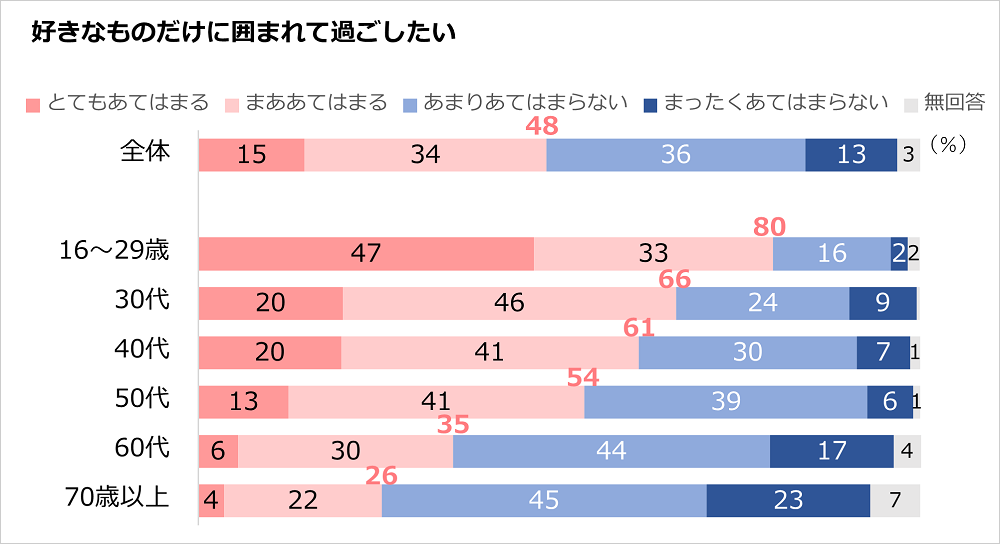

それは「好きなものに対する意識」です(図4)。

「好きになったものには、とことんのめり込む」ことや、「好きなものだけに囲まれて過ごしたい」と思うことについて、あてはまるかどうかを尋ねたところ、若年層ほど、「あてはまる」※と答えた人の割合が高くなる傾向が出ています。※「とてもあてはまる」「まああてはまる」の合計

図4 好きなものに対する意識(年層別)

※ピンクの文字は、「とてもあてはまる」「まああてはまる」の合計

※ピンクの文字は、「とてもあてはまる」「まああてはまる」の合計

このように、若年層ほど、好きなものにのめりこんだり、好きなものだけに囲まれて過ごしたりしたいという思いが強く、そうした意識が、好きな番組や動画に対して、お金を払ってでも見たいという結果につながっているのではないかと考えられます。

今回のブログでは、年層によって、メディアに対する意識の違いやお金を払ってまでみたいと思う意識の違いをみてきましたが、「放送研究と調査7月号」では、紹介した結果以外にも、コロナ禍以降のメディア利用の変化や、人々の意識とメディア利用の関係について、詳しく報告していますので、ぜひご覧ください。

おススメ記事

2023年7月号

コロナ禍以降のメディア利用の変化と,背景にある意識

~「全国メディア意識世論調査・2022」の結果から~

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20230701_5.html

2022年8月号

テレビと動画の利用状況の変化,その背景にある人々の意識とは

~「全国メディア意識世論調査・2021」の結果から~

https://www.nhk.or.jp/bunken/research/yoron/20220801_8.html

|

【渡辺洋子】

2001年NHK入局。仙台放送局、千葉放送局でニュースなどの企画制作を担当。

放送文化研究所では10年以上にわたり視聴者調査の企画・分析に従事。国民生活時間調査は2005年から担当。

共著『図説日本のメディア[新版]』『アフターソーシャルメディア 多すぎる情報といかに付き合うか』など。

|