放送文化研究所 研究主幹 島田敏男

2月22日、日本の国会では新年度の政府予算案が衆議院を通過して参議院に送られました。これによって新型コロナ対策なども盛り込んだ令和4年度予算が、憲法の規定に基づいて年度内に成立することが確実になりました。

総理大臣にとって1年で一番大きな仕事が「国を動かす血液循環」とも例えられる本予算の成立です。本会議場で一礼した岸田総理が思わずほっとした表情を見せたのも、就任から間もない新人として当然の姿です。

しかし、ほっとしたのもつかの間。2日後の24日、プーチン大統領の命令でロシア軍がウクライナに攻撃を始めてしまいました。時計の針を100年前の領土拡張競争時代に巻き戻した感があります。

ロシア政府は「軍事施設を狙ったものだ」と強弁しましたけれども、ウクライナ国内からメディアやSNSで伝えられる状況を見れば一目瞭然。市民を巻き込む軍事侵攻に他ならないことを世界は瞬時に理解しました。

アメリカのバイデン政権は、情報機関の分析に基づいて早い段階からロシアがウクライナに攻め込む事態を予測し、世界に警戒警報を発していました。

21世紀初頭からのテロとの戦い、そしてイラク戦争の苦い経験を積み重ね「世界の警察官」として振舞うことを辞めたアメリカ合衆国。それでも自分たちの「目と耳」で集めた情報を世界に伝えることで、何とかリーダーの地位を保とうという切実な思いがにじんでいます。

「国際社会はプーチン大統領の誤った行動を止めることができなかった」。

国際政治の専門家は口をそろえて指摘します。核兵器を保有し、国連の安保理常任理事国のロシアが力による現状変更に踏み切ったことで、世界は歴史に残る困難に直面することになりました。

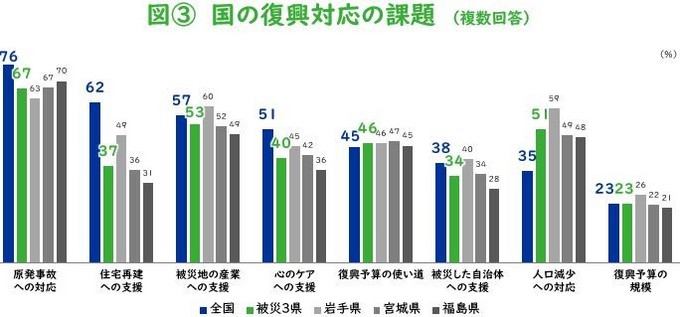

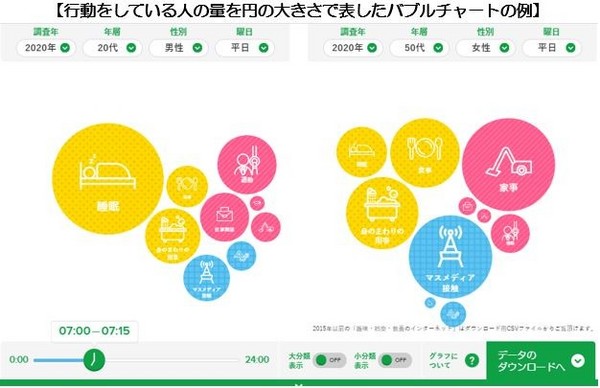

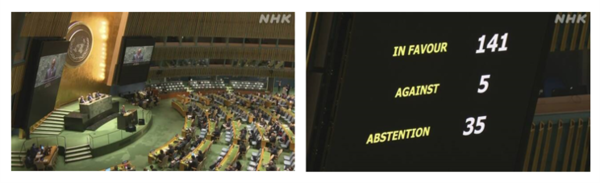

日本時間の3月3日未明、国連総会でロシア非難決議が採択されました。賛成141か国、反対5か国、棄権35か国という態度表明でした。

賛成の141か国は、G7など決議案を共同提案した96か国と、それ以外に賛成した45か国です。

賛成の141か国は、G7など決議案を共同提案した96か国と、それ以外に賛成した45か国です。

反対の5か国は、ロシア、ベラルーシ、北朝鮮、エリトリア、シリア。いずれも専制主義的国家体制の国です。

棄権の35か国には、中国、インドが含まれています。

決議案の共同提案国になった日本は、G7の一員として経済制裁に加わり、自衛隊が保有するヘルメットや防弾チョッキといった護身用の装備品をウクライナに提供しました。

この決議採択の後、ロシア軍とウクライナ軍の攻防が続く中、3月11日(金)から13日(日)にかけてNHK電話世論調査が行われました。

☆「ロシアのウクライナへの軍事侵攻に対する日本政府のこれまでの対応を評価しますか」と聞きました。

「評価する」 58%

「評価しない」 34%

☆「日本政府はロシアに対し、プーチン大統領ら政府関係者や中央銀行などが日本国内に持つ資産の凍結や、半導体の輸出禁止などの制裁措置を決めています。これらの制裁措置についてどう思いますか」

「妥当だ」 42%

「さらに強化すべきだ」 40%

「強すぎる措置だ」 7%

これを与党支持者、野党支持者、無党派層の別に見ても、ほぼ同様の肯定的な結果を示しています。

☆「政府はウクライナから避難した人の日本への受け入れを進める方針です。この方針を評価しますか」

「評価する」 85%

「評価しない」 10%

こちらも与党支持者、野党支持者、無党派層のいずれを見ても、ほぼ同様の結果です。「遠い国の話」と片づけないで、苦難に見舞われたウクライナの人たちに対し「離れていても隣人」という想いをはせている人が多いように感じます。

この2年間、私たちは世界的規模で新型コロナウイルスに向き合ってきました。この共通体験を通じて地球上の課題が広く共有されるようになり、遠く離れた場所の出来事でも「困っているお隣さんを支援しよう」という地球市民の感覚が醸成されてきたと言ったらうがちすぎでしょうか。

☆「あなたは岸田内閣を支持しますか。それとも支持しませんか」

「支持する」 53%(対前月 -1ポイント)

「支持しない」 25%(対前月 -2ポイント)

オミクロン株による新型コロナウイルス感染第6波が年明け早々に襲来し、2月には岸田内閣の支持率に陰りが見えましたが、今月は横ばいを維持しました。

岸田総理の内憂である感染拡大が、今の第6波の後、収束に向かうことを願わずにはいられません。

ただ、そこに『外憂』ともいうべきプーチンの暴挙・ウクライナ軍事侵攻が眼前に現れました。国際社会の一員として、これをどう乗り越えるか?

まず、話し合いによる停戦合意に漕ぎつけることが重要ですが、それを促すために日本政府がすべきこととして、私は次の2点を挙げたいと思います。

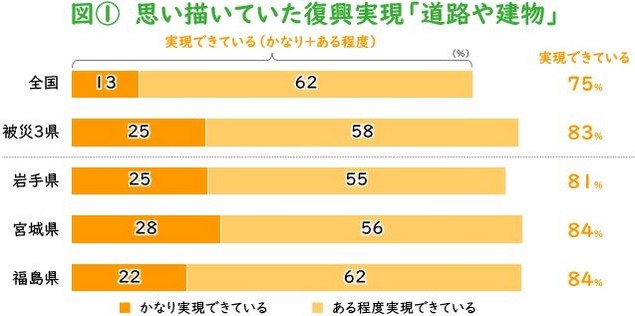

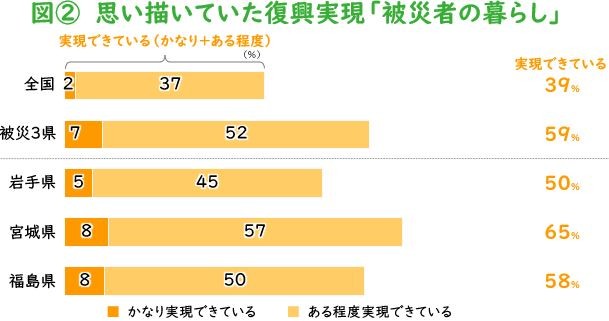

一つ目は、ロシアが管理下に置いたとされるチェルノブイリ原発などウクライナ国内の原子力施設に対し、IAEA(国際原子力機関)の監視の目が十分に行き届くように支援することです。東日本大震災による福島第一原発事故の後、IAEAとウクライナ政府から事態改善に必要な様々な知見の提供を受けました。その恩返しでもあります。

二つ目は、国連総会でロシア非難決議案に賛成せず棄権に回った中国を、これ以上ロシア支援の側に回らせないようにする日本外交の働きかけです。中国がロシアとの経済関係を今以上に強めれば、経済制裁の抜け道を広げることになります。外務大臣を5年近く務めた岸田総理のリーダーシップが試されます。

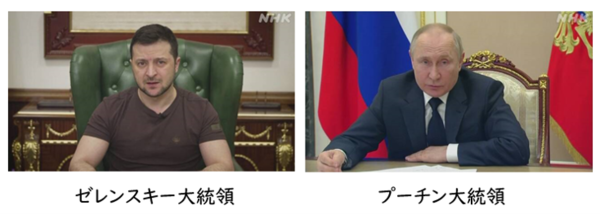

ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談が実現し、事態打開に向かうことができるのかは不透明です。(3月15日現在)

ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談が実現し、事態打開に向かうことができるのかは不透明です。(3月15日現在)

インターネット、SNSの発達で様々な情報を手にすることが可能になった今日だからこそ、地球規模の課題に関心を持ち続けることが重要だと感じます。

メディア研究部(メディア動向) 福長秀彦

新型コロナウイルスは感染力が強いオミクロン株が出現し、国内では新年早々から感染者が激増しています。既に3回目のワクチン接種も始まりました。新型コロナのワクチンと言えば、昨年は接種をめぐる「流言」(根拠のないうわさ)や「デマ」(ウソの情報)がインターネット上などで多数飛び交いました。そのほとんどが接種への不安を煽る内容でした。

NHK放送文化研究所では去年9月、全国の20~49歳の男女を対象に(スクリーニング1万185人、本調査4千人)ウェブ調査を行い、流言・デマのまん延度や接種の意思決定に及ぼした影響を調べました。以下に調査結果の要点をご紹介します(なお、住民基本台帳からの無作為抽出によって回答者の“代表性を”担保する「世論調査」とは異なることにご留意ください)。

⑴“見聞きしたことがある”が71%

何らかの流言・デマを見聞きしたことがあるか、1万185人に尋ねました。質問の際には、ネット上などで広く出回っているワクチン情報のうち、厚生労働省や免疫学・感染症の専門家グループ、報道機関、ファクトチェック団体などが「事実無根」であるとして否定している30の情報例を示しました。

その結果、「見聞きしたことがある」が71%に達し、流言・デマが中年・若年層にまん延していることが分かりました。

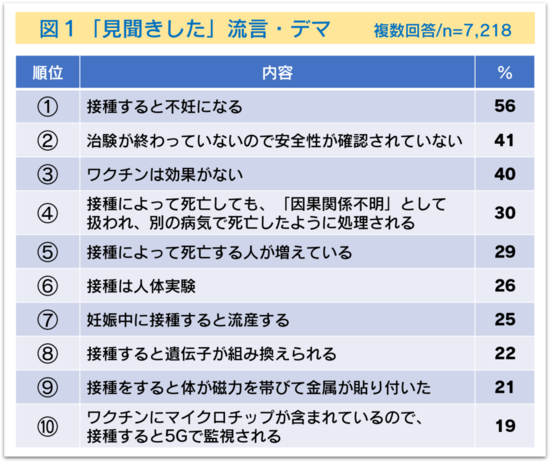

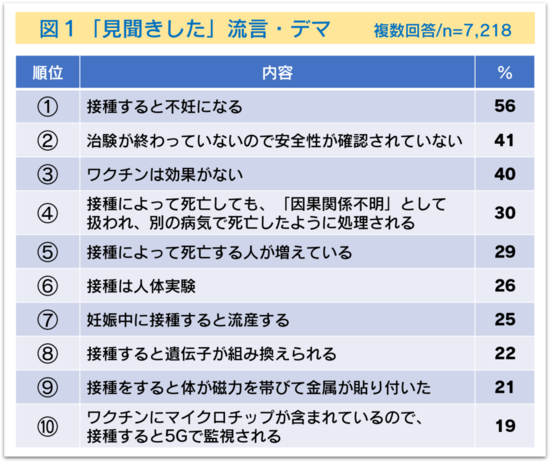

さらに、「見聞きしたことがある」と答えた人に、それはどのようなものだったか、上記の30例の中から複数回答で選んでもらいました。回答の多い順に10位までを示したのが図1です。

⑵「信じたことがある」+「半信半疑だったことがある」で47%

何らかの流言・デマを見聞きしたことがある4千人に、それらを信じたことがあるかどうか尋ねました。その結果、「信じたことがある」が5%、「半信半疑だったことがある」が42%で、両者を合わせると半数近くになりました。

流言・デマのうち、信じたり、半信半疑になったりした人が最も多かったのは「治験が終わっていないので安全性が確認されていない」でした。

信じたり、半信半疑になったりした理由では、「『事実ではない』と打ち消す情報が見当たらなかったから」と「接種への不安を裏付けるような情報だったから」が圧倒的多数でした。

⑶流言・デマを「伝えた」は20%

何らかの流言やデマを家族や他人に「伝えた」人は20%で、伝えた動機では「話題として伝えた」が最も多く、2番目が「不安な気持ちを共有したかったから」でした。

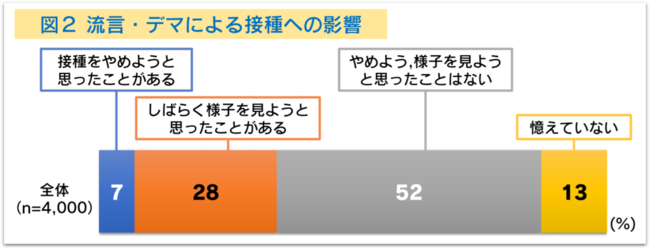

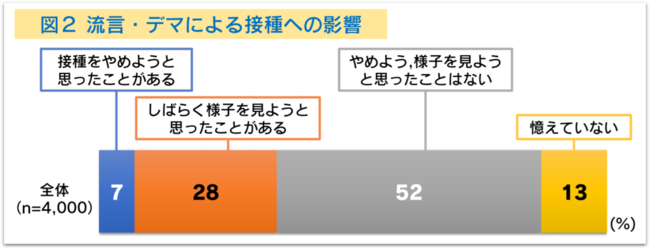

⑷流言・デマでワクチン接種を躊躇が35%

図2は、何らかの流言・デマを見聞きして、接種を躊躇したことがあるかどうかを尋ねた結果です。接種するのを「やめようと思ったことがある」が7%、「しばらく様子を見ようと思ったことがある」が28%で、合わせると全体の35%が流言・デマによって接種を躊躇していました。

接種を躊躇し、先延ばしにすれば、その分、自分だけではなく周囲の人びとをも感染の危険にさらすおそれがあります。ワクチンの副反応などへの不安から接種をためらう人が多いのは、無理からぬことなのかも知れませんが、事実無根の情報によって、接種の意思決定が歪められてしまうのは問題だと思います。

図2の「接種をやめようと思ったことがある」「しばらく様子を見ようと思ったことがある」と答えた人の80%は、結局は接種をすることにしました。接種をする気になった理由は「情報がデマかどうかよりも、新型コロナに感染するのが不安になったから」が38%で断然多く、2番目が「みんなが接種しているから」で14%、「情報がデマだったから」は3番目で10%でした。流言・デマに接して接種をためらった人の多くは、情報の真偽よりも、感染への不安や同調圧力から接種をしていました。

調査結果は『放送研究と調査』1月号「新型コロナワクチンと流言・デマの拡散~接種への影響を探る~」に詳しく書きましたので、興味のある方はご一読下さい。

世論調査部(視聴者調査) 行木麻衣

私には2歳と6歳の息子がいます。2人ともテレビ(リアルタイム)もインターネット動画も大好きで、テレビとインターネット動画視聴は日常生活のひとコマとなっています。我が家では、子どもたちがインターネット動画を視聴するときにスマートフォンやタブレット端末も利用しますが、最近では、テレビ画面でインターネット動画を視聴する機会が増えてきました。

では、幼児はインターネット動画をどんな機器で視聴しているのでしょうか。東京30km圏内に住む2~6歳を対象にした2021年「幼児視聴率調査」のデータを見てみましょう。

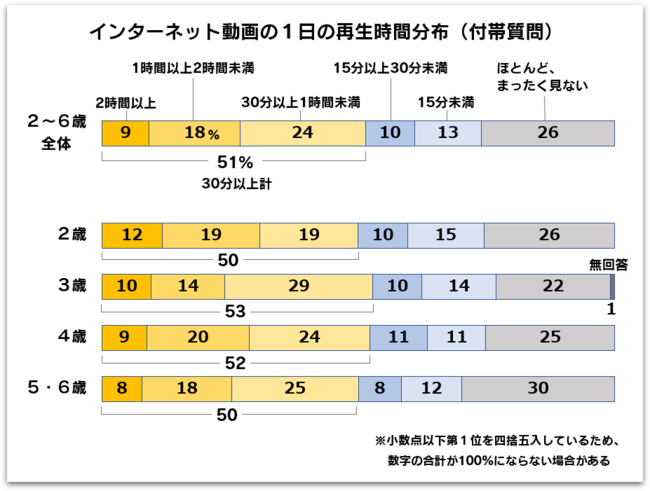

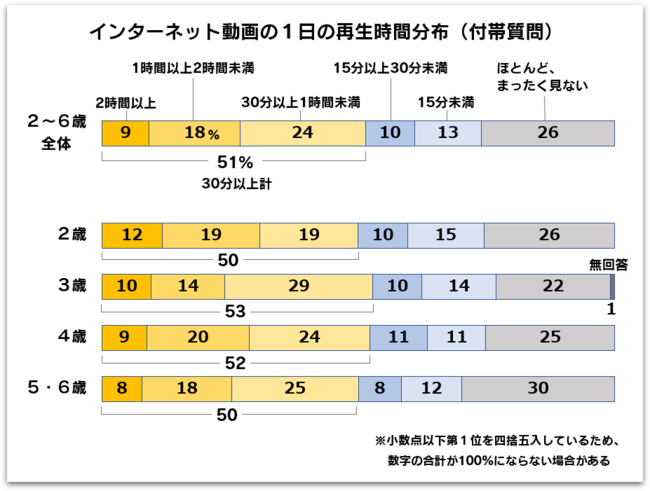

こちらのグラフは、休日をのぞくふだんの日にインターネットで動画を1日にどのくらい再生して見ているのかを尋ねたものです。「ほとんど、まったく見ない」という幼児も26%いますが、30分以上のインターネット動画利用者が51%と幼児の半数は日ごろから1日に30分以上インターネット動画を見ています。また、年齢別にみても、すべての年齢で30分以上のインターネット動画利用者が5割以上でした。

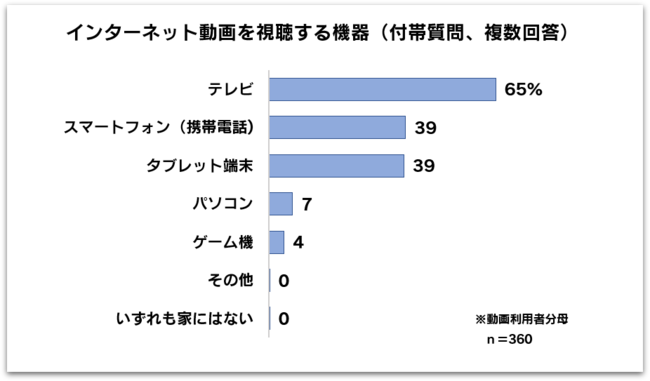

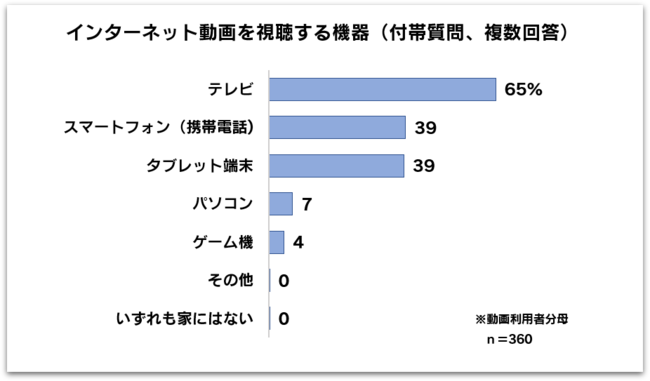

続いて、インターネット動画を視聴する機器についてみたのが下のグラフです。

テレビが最も多く65%、次いでスマートフォン、タブレット端末がいずれも39%で、スマートフォンやタブレット端末よりもテレビがインターネット動画視聴に使われていました。年齢別で見たところ、どの年齢でも6~7割程度がテレビを使用しています。

NHK放送文化研究所が13歳以上を対象に実施した別の調査では、インターネット動画利用者がインターネット動画を視聴する際には、テレビよりもスマートフォンが多く利用されていることが分かっています。インターネット動画視聴にテレビ画面が最も利用されているのは幼児の特徴なのかもしれません。

たしかに、我が家も「子どもに小さい画面でインターネット動画を見せると目が悪くなるかも…」、「子どもが見ているインターネット動画の内容を把握したいからテレビ画面で共有しよう…」といった経験があるため納得の結果となりました。

そして、今日も我が家では、子どもたちがテレビ画面でインターネット動画を見ている時、親である私はスマートフォンでNHKプラスを視聴するのでした…。

このほか、幼児にテレビはどのくらいの時間見られているのか、録画番組・DVD、動画利用の状況…など、2021年の結果は「放送研究と調査」12月号で報告していますので、お読みいただければ幸いです。

メディア研究部(番組研究) 東山浩太

5年ほど前まで記者をやっていました。同僚や他社のスクープ報道を観察するのが大好きでした。自分が抜かれてばかりでしたから、その反動で、他人の華々しいスクープに憧れていたのだと思います。上司からは「自分の仕事にももっと関心を持ちなさい」などと励ましを受けていました。当時、私はこのような疑問を抱えていました。

ある社のスクープが時をおかず各社の追随報道を招き、自治体の政策が修正へと動くケースがあった。すごい。その逆で、スクープとして報じられたであろうニュースが、追随されぬまま、いつしか忘れられ…というケースもあった。スクープという点は同じでも、報道が政策当局に影響をおよぼし、政策の変更を通じて社会が変わるには、いくつかポイントがありそうだ。いつか整理してみたい…。

そうしたいきさつがあり、「放送研究と調査」2021年12月号に「『無給医』をめぐる報道の“力”の検討」という論考を執筆しました。

拙論では、報道が社会に影響をおよぼすと言われるとき、どのように力が与えられて影響力が高まるのか、1つの調査報道のケース(無給医に関する政策の変更)を挙げてそのメカニズムについて検討しました。

拙論では、報道が社会に影響をおよぼすと言われるとき、どのように力が与えられて影響力が高まるのか、1つの調査報道のケース(無給医に関する政策の変更)を挙げてそのメカニズムについて検討しました。

検討にあたっては、先行研究の理論モデルを援用しました。膨大で複雑な報道の実践をどの視点で読み解き、どういった点を明らかにすることができれば、自分の仮説が確からしいと言えるか。表層から深層まで迷わず進むため、先行研究は強力な「ガイド」になってくれました。

検討の結果、独自のものとは言えませんが、報道が社会に影響をおよぼすメカニズムを説明している可能性のある理論モデルを示しました。具体的な中身については拙論で詳しく紹介していますので、目を通してもらえたらうれしいです。

拙論に着手した動機については触れました。では、拙論で試みた報道が影響力を持つ仕組みを示すことは、誰にとってどのように役立つのでしょうか。手前味噌ですが、私は現場の取材者の皆さんが、報道の実践とその達成を俯瞰し、自らの実践の位置づけや意義づけを行うために貢献できるなら、と思っています。

報道を振り返る公開資料には、取材者たちが手がけたノンフィクションがあります。それらからは取材の端緒だとか、伝えたい内容を裏付けるための確認の過程など、貴重な情報が得られます。なにより、彼らの思いに触れられます。一方で、1つ1つの壁を動かした報道の力の働きのメカニズムを知るには、情報が足りないこともあると感じるのです。

大型の調査報道ともなると(リクルート事件や薬害エイズ事件の報道など)、取材者、報道各社、政治家、官僚、経済人、国会、捜査機関など、数多くのアクターが複雑に入りくみます。メカニズムを明らかにするには、各アクターの力のせめぎ合いの結果、報道の方向性は決まっていくとする視点を持つことが出発点になると思われます。

例えば、報道が政策当局を動かす力を持つには、世論を喚起するのが重要だと言われます。

大勢の人々に報道を認知させるには、問題を発掘した1社がスクープを放つのみならず、複数の社による追随報道が必要となるケースが殆どです。具体的にいつの時点でどのくらいの社が追随したのか。そこで各社が争点を語る枠組みは同じだったのか、異なっていたのか。いつの時点でどのような語りが優勢になっていったのか。科学的な世論調査を実施していない場合(大部分がそうしたケースですが)、何をもって報道が世論を喚起したと見なすのか。世論が喚起されたとして、各アクターの相互の関わりの中、それを勢いづける局面はあったのか。逆に、勢いをそぐ方向に力が働いた局面はあったのか……。

こうしたポイントを曖昧にせず「ガイド」をもとに解きほぐしていきます。そして報道の力が働いたメカニズムを示すことが、取材者にとって報道の実践の中から自らの役割を知り、調査報道の影響力を最大にする戦略を編成することに役立ってほしいと思います。それはひいては、受け手にとって有意義な報道を届けることにつながると考えるからです。

拙論がその任を果たしているかは甚だ心もとないのですが…今後も精進します。

メディア研究部(番組研究) 宮下牧恵

こちらの動画をまず、ご覧ください。

若年層のテレビ離れが進む中 1)、NHKの報道局映像センターでは、2019年7月から、ふだんテレビを見ない人たちに、情報をデジタルで届けきる「モバイル・ジャーナリズム(MOJO)」と呼ばれる取り組みを始めています。「命や暮らしを守る情報」や「生活に役立つ情報」などを自分のこととしてより身近にとらえてもらえるよう、放送で伝えた内容をTwitterやFacebook、LINE、Instagram、YouTubeなどの外部プラットフォームに最適化した動画に編集して投稿するという取り組みです。

上の動画は、2021年5月17日にBS1で放送された「#アスリートは黙らない」(『スポーツ×ヒューマン』)を再編集したものです。心の傷と向き合いながら、社会を変えようと行動する4人のアスリートを取材した番組で、中でも、学生時代の「体罰」の記憶に苦しめられ、慣習を変えようと活動している元バレーボール日本代表選手の益子直美さんについて編集したこの2分の動画は、もっと短い動画が多いSNS上では長めのものでしたが、それでもTwitter上のNHKニュースなどの複数の公式アカウントから投稿した結果、多くのユーザーからの反応がありました。

動画を作成したのは、入局11年目で、MOJOチームのプロジェクトリーダーを務める寺田慎平カメラマンです。番組の撮影担当となり、テレビを視聴していない20代、30代にも、出演したアスリート達のメッセージを届けたいとSNSからの動画投稿を提案しました。

放送局のコンテンツへの接触動向を確認すると、20代、30代は男女ともに、SNS上の公式アカウントからの接触が目立ち、特に、Twitterから接触している傾向が見られます 2)。

寺田カメラマンも、動画を投稿するにあたり、Twitterで視聴されやすい動画の作りを意識して作成を行ったそうです。具体的には、Twitter上では動画の音声を聴く人が少ないため、読み物のようにテロップで理解できるようにすることや、投稿文の冒頭で関心を持ってもらえるようにユーザーが読んだときにどのような気持ちになるかをイメージしながらディスカッションし、文章を考えるなど、工夫を行ったということです。

こうした取り組みについて、「放送研究と調査」2021年8月号に掲載した放送研究リポート「テレビでは届かないメッセージをSNSで ~「スポーツ×ヒューマン」の事例から~」で詳しく書いています。ぜひ、お読みいただければと思います。

私が取材した6月時点では、地域の放送局や報道現場のカメラマン、編集マンなど500名以上がオンライン上で議論や意見交換をしながら600本以上の動画を制作していました。今では参加者も約700名に増え、作成した動画も750本を数えるまでになったそうです。

例えば、スマホを見ながら点字ブロックの上を歩いたり、立ち止まったりする行為、いわゆる「点ブロスマホ」の歩行者と衝突し、全盲の男性が救急搬送された体験を当事者の目線から訴えた動画には、視聴した多くの人々が、こうした社会の課題に対して自分自身が感じている問題意識をコメントしました。

また、多様性を認め合い、お互いを尊重しあえる社会の実現を目指す動きを伝える放送とあわせて、「生理の貧困」や、生理用品を保健室に貰いに行くことが出来ないなどの中学生の悩みについて特集したNHKのWEB記事に関連して、山口放送局の入局2年目の女性カメラマンが、公立中学校の校長が始めた取り組みを動画にしてTwitterに発信。さらに「NHK広報局note」で、職場での自分自身の生理に関する悩みや体験を記事にして掲載しました。こうした動画や記事などに、男性や、10代・20代の女性に、より接触してもらうためにはさらにどういうことができるのか、プロジェクトでは議論が進められています。

8月25日に総務省が発表した「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」 3)によると、すべての年代で<平日の「インターネット利用」の平均利用時間が「テレビ(リアルタイム)視聴」の平均利用時間を初めて超過>しました。また、<「世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る」については、年代別に見ると、20 代を除く各年代で「テレビ」を最も利用しており、20 代では「インターネット」を最も利用しているという結果になっている。>ことも報告されています。

放送局が発信する情報やコンテンツに、特に若い世代にどのようにして接してもらい、信頼を得られるのかが、NHKのみならず民放各社にとっても課題となっています。

放送の現場でも、これからは放送だけでなく、自社サイトやネット配信、さらにSNSなどの外部プラットフォームをどのように組み合わせて発信を行い、信頼される情報基盤を維持していくことができるのかが鍵になりそうです。こうした取り組みについて、今後も注目していきたいと思います。

1) 若年層のテレビ離れの様相については以下の論文に詳しく記載されている

世論調査部 渡辺洋子/ 伊藤 文 / 築比地真理 / 平田明裕 「新しい生活の兆しとテレビ視聴の今 ~「国民生活時間調査・2020」の結果から~」『放送研究と調査』(2021年8月号)P19-P21

2) 世論調査部 保髙隆之 「人々は放送局のコンテンツ,サービスにどのように接しているのか~「2020 年7月全国放送サービス接触動向調査」の結果から~」」『放送研究と調査』(2021年3月号)P4-P7

3) 「令和2年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書」 (令和3年8月 総務省情報通信政策研究所)p3、P78

https://www.soumu.go.jp/main_content/000765258.pdf

世論調査部(視聴者調査) 保髙隆之

早いもので11月も終盤に入ってきました。コロナ禍で季節感を感じる機会が例年より少なかった気がする2021年ですが、個人的には毎年、この時期に楽しみにしている恒例のイベントがあります。それは…「紅白歌合戦」の出場者発表!

我が家では家族そろって紅白を見て、両チームを採点するのがお約束。誰が初出場で、誰が出場しない、というのは子どもの頃は“重大”ニュースでした。大みそかには、父の「若いアイドルはみんな同じ顔に見える」なんて声を聞きながら、「これは人気ドラマの主題歌なんだよ!」などと、「ザ・ベストテン」仕込みの知識で解説したものです。40代以上の方なら同じような経験をした方も少なくないのではないでしょうか?

最近は発表と同時に、若年層と高年層の双方から「知らない人ばかり」「なぜ私の推しが出ないの!」などと激しい応酬がSNS上で繰り広げられることも風物詩となっています。刺さる人にはとことん刺さるけど、そのアーティストのファンコミュニティーの範囲を超えることは難しい。そんな昨今の音楽シーンの背景には「音楽」ジャンルの映像コンテンツへの接触パターンの変化もありそうです。

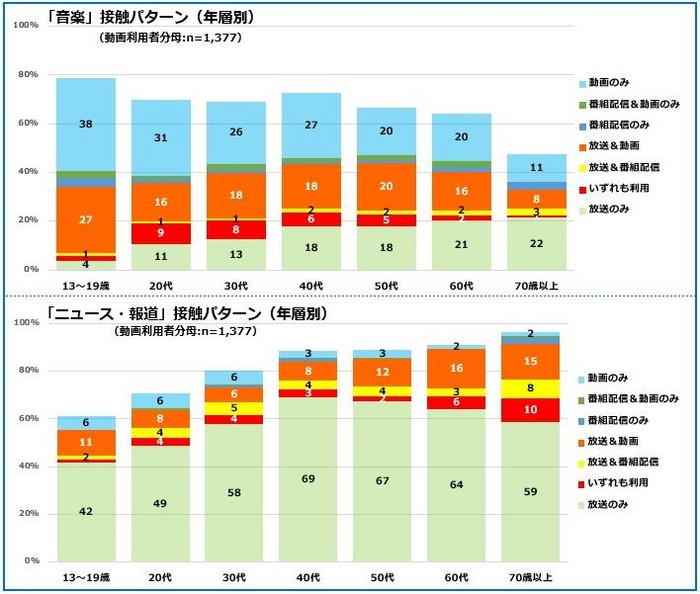

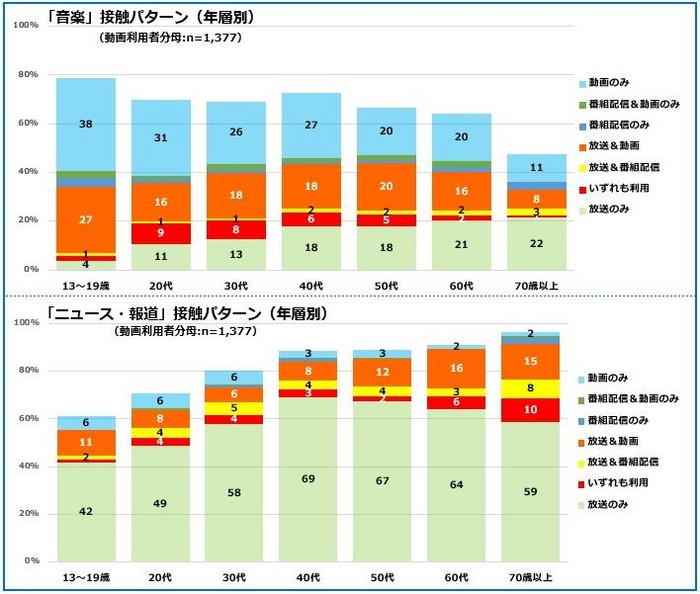

下のグラフは昨年11月から今年の1月にかけて実施した世論調査「コロナ時代のテレビの価値」(全国13歳以上対象)の結果です。動画利用者(1,377人)に、「テレビ放送(録画含む)」(図中では「放送」)、NHKプラスやTVerなど「インターネット経由のテレビ番組」(同じく「番組配信」)、YouTubeやAmazonプライム・ビデオのオリジナルコンテンツなどの「インターネット動画(テレビ番組除く)」(同様に「動画」)の3つに分けて、それぞれ視聴ジャンルを複数回答で尋ねました。

「音楽」ジャンルと、参考に「ニュース・報道」ジャンルの接触パターンを年層別に比較すると、「放送のみ」での接触がどの年層でも多い「ニュース・報道」に比べ、「音楽」は「動画のみ」での接触が目立ちます。動画利用者へのインタビュー調査では、自分の好きなアーティストのパフォーマンスだけを見たいという声が多く聞かれました。ひと昔前なら、自分の聞きたい歌手の出番が来るまでテレビの前で待つしかありませんでした。(その代わり、思いがけない歌手との出会いの楽しさもありました。)しかし、今は違います。ハードなニュースで問題になりがちな社会の「分断」ですが、「音楽」ジャンルにも「自分」と「他者」のお気に入りを隔てる壁が存在しているようです。

一方、「放送&動画」の両方で接触する人が幅広い年層で一定数いることも確か。これは他のジャンルと比べても「音楽」の大きな特徴になっています。そういえば、私も昨年の紅白で、それまで食わず嫌いだったYOASOBIの曲を初めて聞き、以来、サブスクやYouTubeで新曲は必ずチェックするようになりました。「ザ・ベストテン」世代の私でさえそうなのですから、デジタルネイティブのZ世代は各メディアとジャンルの特性を理解し、賢く効率的に使い分けているはずです。さて、今年の紅白では、どんなアーティストが世代をこえた出会いの喜びと感動を届けてくれるのでしょうか。今から楽しみです。

コロナ禍を経た今、ジャンルや生活場面によって異なるテレビや動画の見方について、また、紅白のように家族そろってテレビ「放送」をみる習慣が変化する可能性について、「放送研究と調査」10月号の「コロナ禍はテレビと動画の利用者にどんな影響を与えたか」で詳しく報告しています。ぜひ、ご一読ください。

世論調査部(視聴者調査) 内堀諒太

文研では、2020年10月から12月にかけて、人々のメディア行動や意識をたずねる新調査「全国メディア意識世論調査」を実施しました。

文研では、2020年10月から12月にかけて、人々のメディア行動や意識をたずねる新調査「全国メディア意識世論調査」を実施しました。

(調査結果の詳細は、「放送研究と調査」9月号「多メディア時代における人々のメディア利用と意識」で報告しています。)

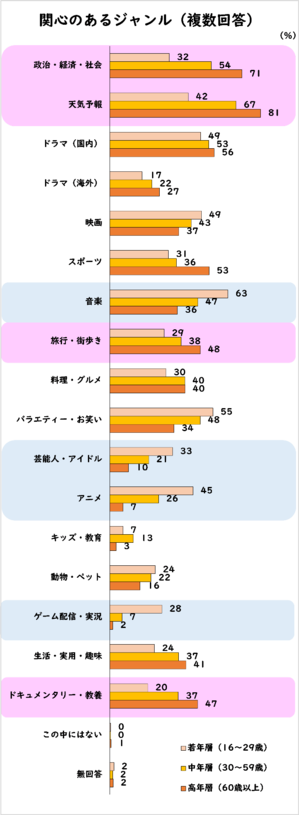

このブログでは、その調査の中から、テレビ番組やインターネット動画の“関心ジャンル” についてたずねた質問の結果をご紹介します。

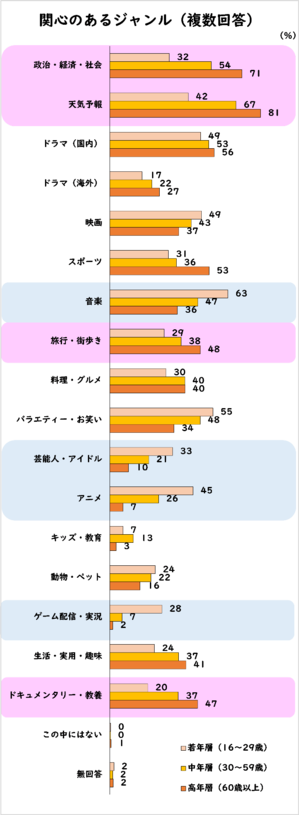

調査では、テレビやインターネット動画で視聴するジャンルをたずねることに先駆けて、ご覧の17のジャンルの中から関心のあるものをいくつでも選んでもらいました。

皆さんの関心のあるジャンルはいくつあるでしょうか。

今回は便宜的に若年層(16~29歳)・中年層(30~59歳)・高年層(60歳以上)の3つの年層に分けたグラフにしています。

皆さんはピンク色で囲ったジャンルと水色で囲ったジャンルの違いにお気づきでしょうか。

ピンク色で囲ったジャンルは「政治・経済・社会」「天気予報」「旅行・街歩き」「ドキュメンタリー・教養」です。これらは年齢が上の年層ほど関心を持つ人の割合が高くなっています。

一方、水色で囲ったジャンル「音楽」「芸能人・アイドル」「アニメ」「ゲーム配信・実況」は若い年層ほど関心を持つ人の割合が高くなっていました。

この調査とほぼ同時期に、20代の男女を対象にインタビューを行いました。そこでテレビ番組やインターネット動画の視聴について聞いてみても、実際に「Instagramの通知で、気になる芸能人がYouTube配信を始めたことを知って見ることにした」「HuluやTVerで好きなアニメの最新話を探して見る」「見たいテレビ番組がないときはYouTubeでゲーム実況の動画を見る」などの声がありました。

「放送研究と調査」9月号では、これらのジャンルをそれぞれどんな視聴方法で見ているかについてもご紹介しているほか、メディアごとの利用実態や効用比較も掲載しています。ぜひ、ご一読ください。

メディア研究部(番組研究) 宇治橋祐之

今年の夏休み、小学生や中学生の子どもがいる家庭では、子どもたちが学校からパソコンやタブレット端末を持ち帰ってきているかもしれません。

2021年度は「校内通信ネットワークの整備」と「児童生徒1人1台端末の整備」を柱とするGIGAスクール構想の実現により、全国の多くの小・中学校で1人1台の端末を使った学習が始まりました。夏休みについては、文部科学省から「ICT端末を活用した課題(生活の記録、日記、自由研究等)の検討」や、「緊急時の自宅等でのオンライン学習を想定した試行」などが全国の教育委員会に求められており1)、家で端末を使って自由研究をしたり、オンライン学習をしたりしている子どもたちの姿をみることもあるでしょう。

これまで授業でのメディアの利用は、教師がデジタルテレビやプロジェクターなどの大きな画面に教材を提示する形式が中心でした。子どもたちがパソコンルームなどで1人1台の端末を利用することはありましたが、今年度から本格的に自分だけの端末を使えるようになったのです。

文研では2013年度から、各クラス(教師)単位でのメディア環境や利用の実態、そして教師のメディア観や教育観を調べるために「教師のメディア利用と意識に関する調査」を継続して行っています。小学校、中学校、高等学校、特別支援学校それぞれの調査結果は、文研のウェブサイトに公開しています。

2020 年度は小学校教師を対象とした調査を予定していましたが、①新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う学校の臨時休業があり、経年比較が難しいこと、②「オンライン学習」への関心が急速に高まっており、NHKでも新規サービスを行ったこと(この調査では、教室での対面授業をオンラインで行う「リアルタイム型または録画授業型のオンライン授業」とともに、学校が指定したインターネット上の教材を利用して、児童・生徒が家庭で行う学習全てを「オンライン学習」に含めています。)、③「GIGA スクール構想」によって学校のメディア環境が変わろうとしていること、などの理由から新型コロナ下の小学校、中学校、特別支援学校(小学部、中学部)のメディア利用の全体状況を把握するための特別調査を行いました。

調査結果からは、教師が利用できるメディア機器やインターネット接続の環境は整い、「指導者用のデジタル教科書」や「NHK for School(NHKのテレビ学校放送番組とウェブサイト)」などのメディア教材の利用が、すべての学校種で9割を超えていることがわかりました。また、全体で9割前後の学校が,パソコンとタブレット端末のいずれかを児童・生徒に利用させていて、授業での利用が浸透している様子がみられました。

また、家庭における「オンライン学習」は,臨時休業の期間(2020年4~5月)のみ実施した学校も一定数存在しましたが,調査時点(2020年10~12月)でも,学校種により差はあるものの3~4割の学校が実施していて、今後の実施意向もみられました。

「放送研究と調査」2021年6月号「GIGAスクール構想と「オンライン学習」に向けたメディア利用~ 2020 年度「新型コロナ下の小学校,中学校,特別支援学校での メディア利用に関する調査」から~」では、こうした各学校種のメディア利用の状況と、オンライン学習の実施状況とその課題についてまとめています。学校でのメディアを利用した学習だけでなく、家庭でのメディアを利用した学習にこれから何が必要かを考える基礎情報として、読んでいただけるとありがたいです。

1) 「GIGA スクール構想の下で整備された1人1台端末の積極的な利活用等に向けた夏季休業期間中における取組について」(文部科学省)

https://www.mext.go.jp/content/20210713-mxt_jogai01-000011648_1.pdf

世論調査部(視聴者調査) 渡辺洋子

1日にテレビを見ている人の割合は?

日本人の睡眠時間の平均は?

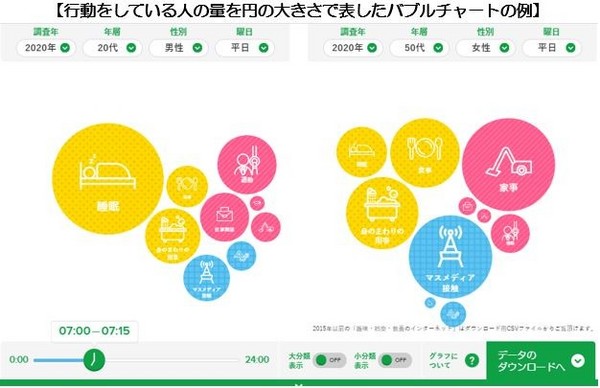

このようなことがわかる国民生活時間調査ですが、結果を目で見て比較出来たり、ダウンロードできたりする便利な特設サイトがあるのをご存知でしょうか?

特設サイトには、分析を担当した研究員による結果の紹介や、生活時間調査にまつわる話のコラムも掲載しています。

8月からは、新たにこの2本を追加しました。

「コロナ禍で睡眠時間は増えた?減った?」

「在宅勤務はどこまで広まった?」

今後も随時、コラムを追加していくので、是非ご覧ください!

答え 国民全体で平日にテレビを見ている人の割合 79%

平日の国民全体の睡眠時間 7時間12分

賛成の141か国は、G7など決議案を共同提案した96か国と、それ以外に賛成した45か国です。

賛成の141か国は、G7など決議案を共同提案した96か国と、それ以外に賛成した45か国です。

ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談が実現し、事態打開に向かうことができるのかは不透明です。(3月15日現在)

ウクライナのゼレンスキー大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談が実現し、事態打開に向かうことができるのかは不透明です。(3月15日現在)