メディア研究部(メディア史研究) 吉田 功

上記の4冊はすべて、NHKが戦後になって編集・発行した『放送史』です。どれも1000ページを超える「大著」。最も新しい『20世紀放送史』(右下・2001年刊)は、「上巻、下巻、資料編」で、総重量6.3キロにもなります。

お恥ずかしいことに、私がこれらを初めて目にしたのはNHKに入局して10年以上たってから。「テレビ放送開始50年特別番組」の制作支援を命じられ、これらの分厚い本を手にしました。

読み始めてみるとなかなか面白い。例えば、『日本放送史(25年史)』(左上・1951年刊)には、「(ラジオは)全家庭を講演場として知恵の美果を贈り、或いは全家庭を劇場として愉楽の泉に導いた」とあり、当時、ラジオが最先端の「エンターテインメントツール」だったことがわかります。また、『放送五十年史』(左下・1977年刊)は、オイルショック、公害が深刻になっていた時代を色濃く反映しており、放送(ラジオ、テレビ)による「情報」の氾濫は、国民にとって「情報公害」だと厳しい批判を浴びている、とまで書いています。時代によって、放送の受け止め方は大きく変わるんだなあと、そのとき痛感したことを覚えています。

さて、「歴史」と聞くと、「昔の話なんだから変わるはずはないだろう」というお考えもあるでしょう。

確かに過去の出来事が変わることはありません。しかし、誰が、いつ、その過去を見つめるかによって、そのイメージやとらえ方は違ってくると考えられます。たとえば江戸時代を例に考えてみます。100年前(大正7年)においては、古くさい封建主義の時代で “乗り越える”べき過去だと考える日本人は多かったと思われます。100年後(2118年)の日本人にとっては、逆に地域社会の絆が生きていた共生社会の時代ととらえられ、“学べる過去”と映るかもしれません。

歴史のとらえ方は、時代によって大きく変わると考えられます。歴史学ではこれを「まなざし」、「歴史観」、「視点」といったりするそうです。そこで、『放送研究と調査』5月号に掲載した「NHK編集・発行『放送史』の歴史的視点と変遷」では、それぞれの時代の「放送史」をひもといて、それぞれの時代における、放送へのまなざし、とらえ方に近づこうとしています。

インターネットを含めたこれからの新しいメディアを考える上で、これまでラジオとテレビが歩んできた歴史を検証することは欠かせないと私は思っています。最先端のメディアであった放送が成し遂げたこと、またできなかった課題を洗い出すことは、次世代にとって本当に有用なメディアを創る手かがりになると考えるからです。それには、まず、先人がどんな視点をもって放送というメディアを見ていたのかを知ることが、その第一歩になるのではないかと考えました。

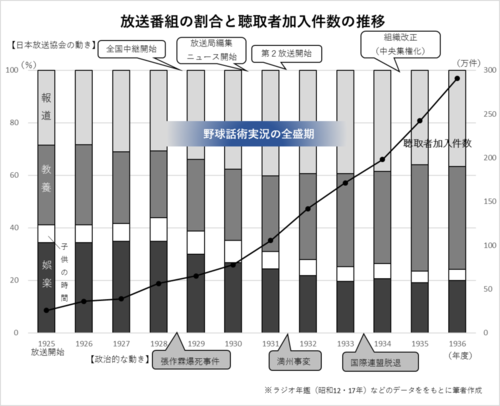

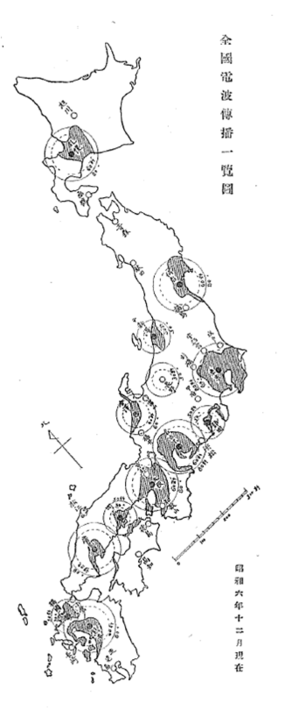

東京・芝浦にあった社団法人東京放送局が日本におけるラジオの第一声を発したのが、1925年。それから間もなく100年がたとうとしています。ここであらためて、放送というもの役割、存在を見つめ直すきっかけになればと願っています。

メディア研究部(メディア史研究) 宮田 章

テレビ番組には作品性が濃いジャンルと薄いジャンルがあります。

たとえばドラマは作品性が濃いジャンルです。ドラマの1カット1カットは基本的にすべて、作り手(俳優を含む)の思惑が映像・音声として具現化したもので、まぎれもない作り手の産物(作品)です。ドラマ作品を支えているのは作り手の優れた技巧(創造力)に裏付けられた表現としての魅力です。一片のフィクション(虚構)であるドラマが、現実、あるいは現実に取材した番組に伍していくためには、表現としての独自の魅力が必要です。ドラマの作り手に現実の取材力は求められませんが、魅力的な虚構を構築する創造力は必須です。

反対に、ニュースは作品性が薄いジャンルです。ニュースの中身は、ニュース記者の思惑とは関係なく存在している事実・現実です。ニュース記者の仕事はこれをできるだけ客観的に記録して人々に伝えることです。ニュースは作品ではなく記録であり、原理的に言えば、個々のニュースは、それが記録した事実の力以外に表現としての魅力をもつ必要はありません。ニュース記者に取材力は必須ですが、創造力はむしろ抑制の対象です。

では、ドキュメンタリーはどうでしょう?

結論から言うと、ドキュメンタリーはドラマのように「作品」でもあり、ニュースのように「記録」でもあるという、「どっちつかず」あるいは「どっちもあり」のジャンルです。ドキュメンタリーの作り手がいくら作品を作ろうとしても、取材対象である現実は、作り手の思惑とは違う、あるいは作り手の思惑を超えたものを必ず含んでいます。つまり、現実に取材して得た映像や音声は必ず記録性を帯びます。逆に、作り手がいくら記録を標榜しようと、ドキュメンタリーは、その作り手が(しばしば意識せずに)依拠している視点や手法の産物であることから逃れることはできません。つまり、得られた映像・音声は必ず作品性を帯びるのです。作品性と記録性が混在し、常にせめぎ合っているジャンル、それがドキュメンタリーです。

筆者(宮田)は、作品性と記録性がせめぎ合うところから生まれる、ドキュメンタリー独特の現実表現に強い魅力を感じます。ドキュメンタリーの魅力は多彩です。作品性より記録性が勝るタイプ、反対に、記録性より作品性が勝るタイプ、いずれのタイプにも多くの秀作、傑作が存在します。過去のドキュメンタリーを見ていると、この作品性と記録性のバランスは、テレビドキュメンタリーが誕生した1950~60年代から、同時録音技術が普及した70年代、そして現代に至る大きな時間の流れの中で、ゆっくり変化しているように感じます。

『放送研究と調査』4月号に発表した論考(「データから読み解くテレビドキュメンタリー研究」)は、作品性と記録性のせめぎ合いの一端を、数量的データを用いて可視化する方法を示したものです。興味を持たれた方はご一読ください。

メディア研究部(メディア史研究) 小林利行

「ジュラシック・パーク」(1993年公開)という映画をご存じですか。

DNA操作で恐竜を現代によみがえらせてテーマパークを作ったものの、恐竜が暴走してパニックになるという物語です。当時大ヒットして、今でも続編が作り続けられています。

CGを駆使したリアルな恐竜の映像が話題になった映画ですが、私にはそのこと以上に心に残っている場面があります。

恐竜をよみがえらせた科学者たちは、パーク内で恐竜が勝手に繁殖しないようにメスだけを造り出しました。しかし主人公たちは、恐竜から必死に逃れている途中で「卵」を見つけるのです。これは、「カエルのメスだけを長期間隔離しておくと、種の保存の本能から一部がオス化して繁殖が可能となる」という事実をベースとして原作者が創作したものですが、人間が「自然」を無理やりコントロールしようとすると、何らかの「ゆり戻し」が起こるということを強烈に印象付けた場面でした。

一見かけ離れた話なのですが、今回私が戦前の「講談調」野球実況人気の背景を調べていくうちに思い出したのが、この「自然を無理やりコントロールすること」と「ゆり戻し」の関係だったのです。

1930年前後、日本放送協会の松内則三アナウンサーの「講談調」の野球実況(以下「野球話術実況」)が大人気となりました。これはレコードにもなって、10万枚売れれば大ヒットといわれた時代に歌謡曲でもないのに15万枚も売れました。そのアナウンスは、事実を客観的に描写する“実況”というよりも、おおげさで創作的なまさに“講談”に近いものでした。

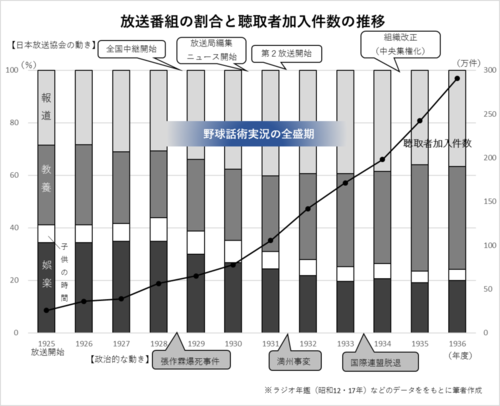

先行研究では、この人気の背景について「講談調」という日本人になじみのある口調だけに言及したものが多いのですが、私はまず「当時どんな番組がどのような割合で放送されていたか」に注目しました。

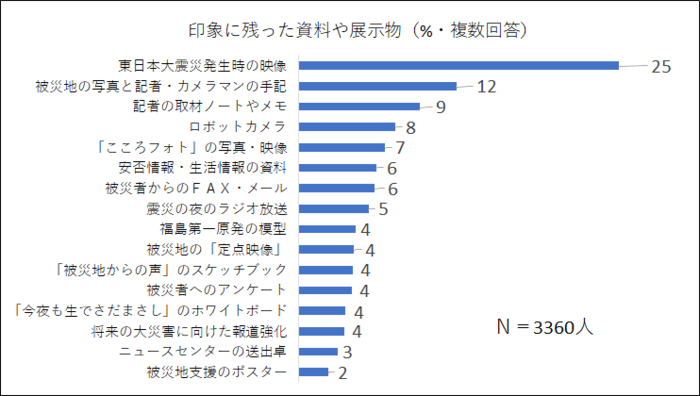

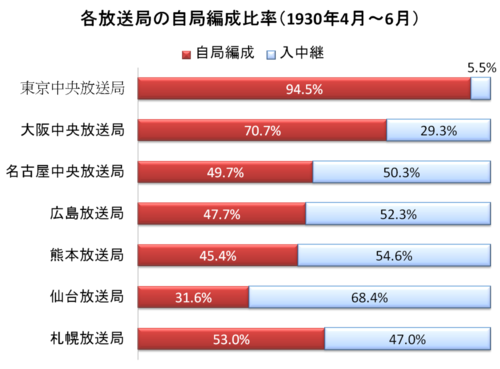

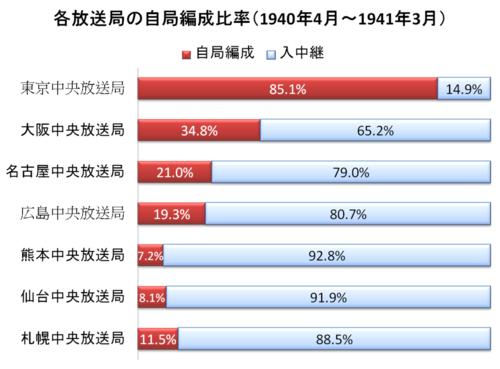

グラフを作ってみると、娯楽番組が減少する時期と「野球話術実況」の全盛期が重なっていることが分かりました(当時、日本放送協会は “実況”を「報道」に分類していました)。

さらに調べてみると、良し悪しは別として、「娯楽」が少ないというこの状態は、聴取者の希望や外国の放送局との比較から見るとかなり不自然であることも明らかになりました。当時の聴取者調査の結果では、「娯楽」の希望が「報道」や「教養」を大きく上回っています。また、多くの欧米の放送局では、プログラムの大半を「音楽」が占めていたのです(ちなみにアメリカの聴取者調査で希望が多いのも「音楽」でした)。

これらのことから、ジュラシック・パークの「卵」にあたるのが「野球話術実況」ではないかと思ったのです。つまり「野球話術実況」は、やや無理のあった放送番組の割合の中で発生した「ゆり戻し」なのではなかということです。

『放送研究と調査』4月号では、このことを頭のすみにおいて、この時期の放送に「娯楽」が少なくなった理由や、その穴を埋めるようにエンターテインメント化した野球実況の背景について論考しています。

みなさんも、「これは一種のゆり戻しだな~」と感じられるかどうか、ぜひ一読してみてください。

最後にちょっとだけ。

「野球話術実況」の人気が終息する1934年から終戦(1945年)にかけて、「娯楽」は少ないままなのに、(少なくとも私の目には)「ゆり戻し」現象は見られなくなります。「野球話術実況」の検証を通して、これ以降のラジオ放送が、「ゆり戻し」が発生するスキさえないほど戦争遂行のために統制されたものだったと改めて感じました。

メディア研究部(メディア史研究) 三矢惠子

『NHK年鑑』の編集長をしています。ブログへの登場は1年ぶりとなります。

『NHK年鑑』はその名のとおり、1年に1度発行する、NHKを中心とした放送界の動きを記録した刊行物です。

2016年度の動きをまとめた『2017』版を11月10日に発行し、12月12日から、その中のNHKに関連した情報をこのホームページ上で公開しています。

『年鑑2017』

2016年度の放送界の大きなトピック、4K・8K試験放送の開始については、第2章第1節で丁寧にとりあげたほか、各部局のページでも、関連するそれぞれの取り組みを紹介しています。また、当然のことながら、番組解説でも資料編の番組時刻表でも、「スーパーハイビジョン試験放送」という項目が新たに加わっています。

ところで、社会のデジタル化が進んで便利になっても、世の中から紙の本が消える、という状況にはなっていません。電子化されたデータにはない、本ならではの使いやすさや本だからわかることがあるからでしょう。

今回の『NHK年鑑2017』では、そんな本としての使い勝手をよくする、ささやかな改善を2つ施しました。1つは、目次のレイアウトをわかりやすく変えたこと、もう1つは「年鑑」のキラーコンテンツとも言える「番組解説」を第4部として独立させ、資料編の直前に配置して探しやすくしたことです。

もっぱらネットで「年鑑」を利用してくださっている方にはピンと来ない改善かもしれませんが、本を使い慣れている方には、きっと使い勝手がよくなったと思います。

もちろん、内容的にも、『NHK年鑑』には、次のような高い資料価値があります。

◇創刊は1931年(当時は『ラヂオ年鑑』)と歴史が長いこと

◇これ1冊で放送、技術、経営、その他、NHKの全体がわかること

◇「番組解説」という、この本でしかわからない情報があること

『NHK年鑑』が本当に役に立つのは、刊行してすぐというよりは、少し時間が経ってからのことでしょう。“その時”に思いを馳せながら、今年も編集作業を進めました。

(校正・編集作業風景)

メディア研究部(メディア史研究) 広谷鏡子

「オーラル・ヒストリー」と聞くと、「ん? オーラルケア? 歯磨き? そのヒストリーって何?」なんて思うのが、まず一般的な反応でしょうか。耳にしたことがあるぞ、という方は、ずばり『オーラル・ヒストリー』という著書のある、御厨貴(みくりやたかし)・東大名誉教授の名前を思い浮かべられるかもしれません。

私たちは、2025年に100年を迎える日本の「放送」の歴史を研究しています。数年前から、放送史を「オーラル」、つまり、実際に歴史の中で生きてきた人々の「口述」(=「証言」)によって記録するという研究方法に取り組んでいます。

歴史という大層なものを「口述」によって書き起こす? 実はこの研究方法は批判も受けてきました。それは、「人間の記憶なんて信用できるの? そんな曖昧なもので客観性を保てるの?」というものです。おっしゃるとおりですね。でも考えてみてください。「口述」と相対するものに「文書」がありますが、文書資料なら信用できるのでしょうか。文書資料も当時の作成者の意思によって「作られたもの」です。完全に「客観的なもの」と断じることはできませんよね。たとえば公文書なら当局の、日記であれば著者の意図や主観が入っています(私も日記をつけていますが、生意気にも後世の人々が読むことを期待して、都合の悪いことは書かなかったりします)。重要なことは、文書資料が「真実」であり、口述資料が「正しくない」と片付けてしまうべきではない、ということです。

私たちは、「歴史上の事実」だけを明らかにしたいのではありません。放送と関わった人たちが、当時何を思い、どのような未来を目指したのか、その足跡は「放送史」という大きな流れの中で、どんな役割を果たしたことになるのか。それらを知ることで、私たちは歴史には別の側面があることを発見し、歴史の実相を手繰り寄せることができるのではないでしょうか。一人ひとりの証言の蓄積が、支流をつくり、やがて注ぎ込むべき大河を壮大なものにしていくと私たちは確信しています。「オーラル・ヒストリー」によって、文書資料にはこれまで記載されてこなかった、人々の語りでしか知ることのできない豊饒な世界に、ぐっと近づけるような気がしています。

「証言をとる」と言うと、堅苦しい、重々しいイメージですが、インタビューでは、証言者との「対話」を重視します。準備も大変ですし、緊張もしますが、自分たちが歴史の新しい一幕を開いているのかもしれないのですから、楽しいひとときでもあります。

「証言をとる」と言うと、堅苦しい、重々しいイメージですが、インタビューでは、証言者との「対話」を重視します。準備も大変ですし、緊張もしますが、自分たちが歴史の新しい一幕を開いているのかもしれないのですから、楽しいひとときでもあります。

もうひとつ。貴重な証言ですから、「とりっ放し」にしたくありません。今後、別のテーマの研究にも活用できるよう、オリジナル音声(映像)データを「保存」するシステムも、大急ぎ整備中です。2016年度に当研究所のメンバーで作成した「『オーラル・ヒストリー』方法論・試案」も『放送研究と調査』11月号に掲載していますので、合わせてご覧ください(12月1日に全文公開されます)。

100年後の人たちが、「放送」を血の通った歴史として振り返ることができますよう!

メディア研究部(メディア史研究) 大森 淳郎

10年ほど前のことです。私は、あるレコード会社の倉庫に保管されていた金属マスター(レコードの原盤)を借り受け、専門業者に持ち込んで再生してもらいました。中心に穴がないので、ターンテーブルに固定するのに苦労しましたが、なんとかうまくいきました。聞こえてきたのは次のような音声でした。

今こそ、真実のお話ができます。これは、全日本国民に戦争の真相を明かす初めての番組です。これは、皆さんに直接関係のある話であり、皆さんを暗闇の世界から明るい世界に連れ戻すための話です

金属マスターに納められていたのは敗戦の4か月後、1945年12月から放送された10回シリーズのラジオ番組『真相はこうだ』でした。

GHQの手によるこの番組は、日本が敗戦にいたるまでの歴史を対話形式で描くものでした。力作と言っていいのですが、実は当時の評判は散々でした。作家、宮本百合子は、こう述べています。

「日本人は今まで発表なら発表というものを信じさせられてきました。それなのに今度は同じ信じさせたマイクそのものがけろっとして、その声で逆なことを言うということに対する不真実な感じ、事態の真実を知るということよりも同じ放送局がよくもこういうことをまあ平気で放送するというその感じですね。(中略)同じ放送局があんなちゃんぽんなことを言えるという感じがパッとくると非常に浅いところで反発するのです。そして、その反発する感じは真実の感情なのです」(「鼎談 近頃の放送に対する批判と提言」『放送文化』1946年6月号)

戦時中、日本放送協会は国民の戦意昂揚を目的とした放送を出し続けました。その「戦時ラジオ放送」を棚に上げて軍・政府を批判しても、説得力のあろうはずはなかったのです。

日本放送協会は、「戦時ラジオ放送」について自らけじめをつけようとはしませんでした。そして1950年に放送法に基づいて再出発してからも、NHKが戦時下の放送の検証に積極的にとり組んできたとは言えません。なぜなのでしょう。

おそらくその理由は、1925(大正14)年に日本のラジオ放送が、政府管理の下に出発した時まで遡ります。政府の管理下に置かれていたのだから、国が戦争に向かえば、ラジオもその国策に沿って放送するのは仕方がないことだった、というわけです。でも、本当にそうなのでしようか。

『放送研究と調査』8月号から、シリーズ「戦争とラジオ」を始めます。「仕方がなかった史観」を乗り越えて、「戦時ラジオ放送」を検証してゆきたいと思っています。

第1回は、8月(前編)・9月(後編)の2号に渡って戦時下のニュ-ス放送に焦点を当てます。戦時下のニュースは同盟通信の記事を「話し言葉」に書き換えていただけだと思われてきましたが、決してそうとは言い切れない実体が浮かび上がってきました。どうすればより国策に沿ったニュースになるか、報道部員たちは懸命に考え、同盟通信の原稿を書き換えていたのです。

メディア研究部(メディア史研究) 小林利行

“災い転じて福となす”

ことわざというのは、本当にあることだから言葉として残っているんだなぁ~としみじみ思いました。

1932(昭和7)年のロサンゼルス五輪。日本で初めてオリンピックを実況しようと、日本放送協会はアナウンサーなど4人の職員を派遣しました。

しかし、主催者とアメリカの放送局の間で放送権料をめぐるトラブルが発生し、開催直前になって実況することができなくなってしまいました。そこで、競技を観戦したアナウンサーがその場でメモを取って、競技場の近くのスタジオに移動してから、海を越えた日本に向けてあたかも実況しているように放送したのです。(ちなみにアメリカの放送局は、ニュース形式で競技の結果などを伝えただけでした)

これは「実感放送」と呼ばれたもので、当時の聴取者に大好評だった上に、その職人芸的な手法から放送史上の一種の伝説となって語り継がれています。もし、普通に実況できていたとしたら、このような伝説は生まれなかったでしょう。

まさに“災い転じて福となす”ですね。

ラジオの前に群がる人々

ラジオの前に群がる人々

有名な出来事なのでこれまでも多くの書籍や論文に取り上げられていますが、これらを読んでいるうちに、ちょっと気づいたことがあります。それは、「実感放送」に至る“経緯”の話が中心となっていて、それが生まれた“背景”にはほとんど触れられていないということです。そして、「実感放送」はこのとき初めて生まれたという意味合いで語られているのです。

へそ曲がりの私は、「実況できない状況で実況のように伝える」という行為そのものに着目して、史料を調べなおしてみました。そこには、「派遣された人たちは、本当に都合よくこんなことをその場で考えついたのかな?」という疑問もありました。(大先輩の方々、すみません・・・)

調べてみると、ロス五輪以前にもいくつかの“疑似的実況”が行われていたというではありませんか。しかもその一つには、ロス五輪に派遣されていたアナウンサーも関わっていたのです。これらのことから、ロス五輪の「実感放送」は、それまでに積み上げられてきた試行錯誤の一つの結実点だったと捉えるべきではないか、と考えました。

ロス五輪の「実感放送」では、“災い”が“福”に転じたのですが、それまでの下地があったからこそ“福”をつかめたのだと私は思います。

では、その“下地”とは、具体的にどんな出来事だったのでしょうか?

放送史の研究歴が浅い私は、それらを見つけたときに「え! こんなことやっていたの!! 」と驚いてばかりいました。

例えば、昭和天皇の即位式は、アナウンサーもその様子を直視することが許されなかったというのです。では、そのときどう“実況”したのか・・・・。

気になる方は『放送研究と調査』5月号をご覧ください。

メディア研究部(メディア史研究) 三矢惠子

今回は、ブログに初登場、『NHK年鑑』の紹介です。

2015年度の動きをまとめた『2016』版を11月11日に発行し、今週13日から、その中のNHKに関連した情報をこのホームページ上で公開しています。

『NHK年鑑2016』

『NHK年鑑』はその名のとおり、1年に1度発行する、NHKを中心とした放送界の動きを記録した刊行物です。

とても歴史が長く、1931年に『ラヂオ年鑑』として創刊されて以来、名称はテレビ放送の始まった翌年の1954年に『NHK年鑑』に変えていますが、戦時中と終戦直後の3年間(1944~1946年)を休刊したほかは毎年発行して、NHKの歩みを記録し続けています。

(1944~1946年の内容も1947年版でまとめて掲載しています。)

『ラヂオ年鑑』の創刊号

私は、1年前に編集に携わるようになりましたが、掲載している内容や執筆・編集の工程の全容を知って、あらためて『NHK年鑑』の資料価値の高さを感じています。

◇歴史が長いことは、すでに述べた通りです。

◇これ1冊で放送、技術、経営、その他、NHKのことが何でもわかります。

◇「番組解説」というこの本でしかわからない情報があります。

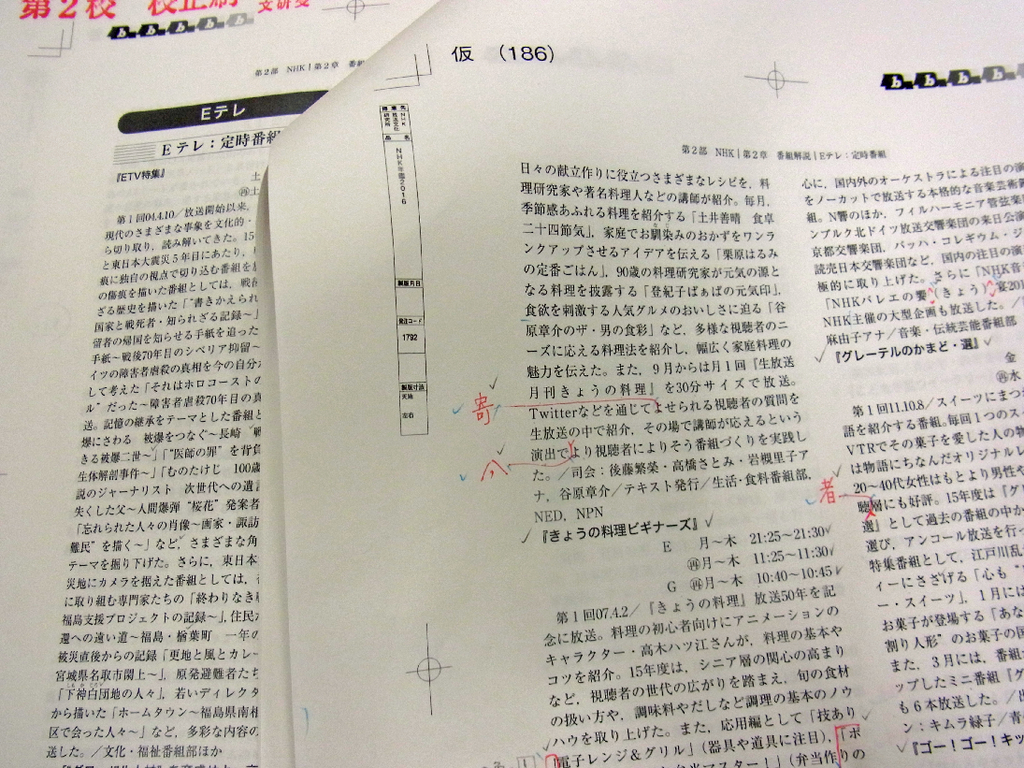

最新刊『年鑑2016』の「番組解説」では、テレビ(地上、衛星)とラジオの定時番組約650、特集番組約300、合わせて1000に近い番組について、放送日時、波、番組の内容、出演者等を紹介しています。

定時番組については、その番組の第1回の放送年月日が記録されています。番組が終了した場合は最終放送日も記録しています。この情報は、ほかでは見ることはできません。

「番組解説」からは、例えば「『きょうの料理』の初回放送日は1957年11月4日、『きょうの料理ビギナーズ』は、『きょうの料理』放送50年を記念して2007年4月2日から始まったこと」などがわかります。

(校正段階の「番組解説」)

『年鑑2016』では、「放送90年」と「戦後70年」の節目にあたって放送した番組を一覧表にまとめて、「放送界の動き」に掲載しました。

外部の研究者や番組批評家の方などからは、「過去の番組や放送のことを調べるのにいつも使っている」という声をいただきます。

こうした資料が何十年か先の研究に役立つのかもしれないと思うと、ちょっとわくわくします。