1991年 雲仙普賢岳大火砕流から考える取材の安全【研究員の視点】#481

メディア研究部(メディア動向)中丸憲一

雲仙普賢岳の火砕流

雲仙普賢岳の火砕流

1991年6月3日。長崎県の雲仙普賢岳で発生した大火砕流によって、報道関係者を含め43人が犠牲になりました。この大火砕流からまもなく32年になります。今回は、この災害をきっかけにメディアに厳しく問われることになった取材の安全管理について考えます。

【雲仙普賢岳大火砕流とは】

まず、雲仙普賢岳の活動の推移を振り返ります。(※1)長崎県の雲仙普賢岳は1990年11月に、約200年前の江戸時代以来となる噴火が発生し、火山活動が活発化。山頂付近に溶岩がたまって溶岩ドームが形成され、これが崩落し斜面を高温・高速で流れ下る火砕流が次第に起きるようになりました。

最初の火砕流が起きたのは、1991年5月24日で、火口から約1km流れ下りました。その2日後の26日に起きた火砕流は約2.5km下まで流れ、その先端は集落の近くにまで達しました。さらに、この日の火砕流では初めてけが人が出て、麓の一部地域に避難勧告が出る事態となりました。この避難勧告エリアには、山頂から4kmほどのところにあった「定点」と呼ばれる報道関係者の撮影ポイントも含まれていました。その約1週間後の6月3日午後4時8分、大火砕流が発生。定点にまで到達し、報道関係者16人と随行していたタクシー運転手4人に加え、消防団員12人、一般人6人、外国人の火山研究者3人、警察官2人が犠牲になりました。報道関係者が多数犠牲になったことに加え、その取材活動に巻き込まれる形で消防団員やタクシー運転手などが命を落としたことから、災害報道のあり方が社会的に厳しく問われることになりました。(※2)

【大惨事の原因は】

この大惨事は、なぜ起きたのでしょうか。さまざまな文献や特集記事(※3)などからは、原因とみられるポイントが複数、指摘されています。以下に列挙します。

|

このうち①の火砕流については、当時と現在では危険性の認識が全く異なります。現在、気象庁のホームページには火砕流について「時速百km以上、温度は数百℃に達することもある」などと記されていますが、これが知られるようになったのは、まさに雲仙普賢岳の大火砕流が起きたからです。当時は、その危険性はほとんど知られていませんでした。

さらに筆者は、②と④という事情も加わり、「火砕流はそれほど危険ではないのではないか」という「正常化バイアス」が働いたと想像しています。そこに「隣に人がいる、ほかにも大勢の人がいるから大丈夫」という「同調性バイアス」(※4)も加わって、③の“迫力ある”映像を撮るための競争から「引くに引けない」状況に陥ったのではないかと考えています。

【生かされなかった教訓】

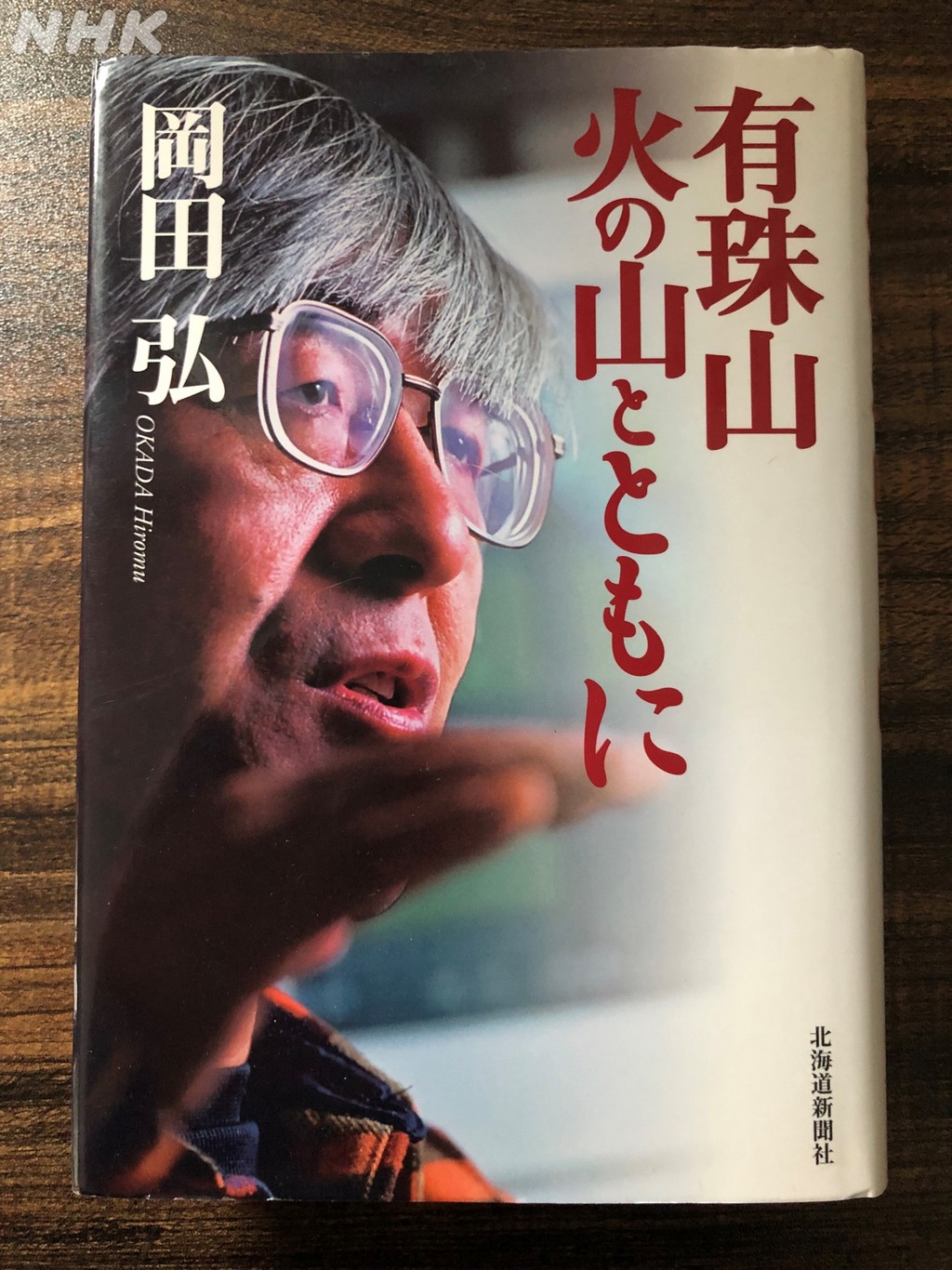

今回、さまざまな文献を調べる中で、これと状況が似ている事案が大火砕流の前に起きていたことを、別の火山の文献を読んでいて気づきました。北海道の有珠山のホームドクターと呼ばれた北海道大学名誉教授、岡田弘の著作『有珠山 火の山とともに』(以下、同書)です。

有珠山では周期的に噴火が起きており、直近の噴火活動は2000年3月下旬から翌2001年9月にかけて続きました。今回注目したのは、その1回前の1977年8月から始まった噴火活動で、ある報道機関がとった行動でした。同書によると、この一連の活動では、規模の大きな噴火が複数回起きています。このうち8月8日午後3時半頃に起きた2回目の噴火(Big2ビッグツー)では、噴煙が1万メートルまで上昇。ふもとの洞爺湖温泉に軽石が降りました。その後、午後11時40分頃に起きた3回目の噴火(Big3ビッグスリー)で、温泉街は噴石の直撃を受け、当時、宿にいた岡田氏は「自分を含め多くの人がこの噴火で死んでしまっていたかもしれなかった」とその恐ろしさについて書いています。実はこの時、新聞社の取材班が洞爺湖温泉のホテルに滞在していました。取材班のキャップは、「Big2」の後、取材班の安全を第一に考えて洞爺湖温泉から一時撤退し、別の場所にある旅館に取材本部を移しました。この結果、その夜に起きる「Big3」に巻き込まれずに済みました。ところが、この行動に対する周囲の受け止めは違っていました。同書には以下のように書かれています。

この行動が「模範的な先手の防災行動」と称えられたかといえば、それほど単純な話ではありませんでした。それどころか、「避難命令も出ていないのに逃げ出した記者」として、悪しきバッシングの対象となってしまいます。「長年の間、仲間たちからさえ《敵前逃亡》と言われつづけた」

しかし、14年後に雲仙普賢岳の大火砕流が起きると、有珠山での一時撤退の評価は一変します。

それまでは「しっぽ巻いて逃げた」と同僚たちから言われつづけてきたというのに、雲仙岳の災害が起こった途端、手のひらを返したように、「あれはすごい英断だった。ああいう行動がなかったから雲仙岳ではこんなにもたくさんの報道関係者が犠牲になったのだ。ああいうことになるのだ、という想像力が雲仙岳では欠けていたのだ」というふうに変わったそうです。結局、「先手の防災行動」が正しく評価しなおされるためには、雲仙岳の災害を待つ必要があったのでした。

雲仙普賢岳の大惨事の前に、火砕流でなかったとはいえ、同じ火山災害で安全を最優先に行動していた報道関係者がいたこと。そして、それが長年、正当に評価されず、雲仙普賢岳で生かされなかったという事実は、長く語り継いでいくべきだと考えます。なお、この有珠山の取材班がとった、安全を最優先にする行動は、現在なら、多くの防災研究者が推奨する「率先避難」にあたり、住民の迅速な避難を促す上でも、メディアに求められる姿勢ではないかと筆者は考えています。

【自分自身の苦い経験】

取材の安全管理をめぐっては、筆者自身にも苦い経験があります。2011年3月の東日本大震災です。当時、私は社会部の災害担当記者で、それ以前に岩手、宮城の放送局での勤務を経験しており、三陸の津波に関して取材を重ねていました。その「原点」ともいえる場所を巨大な津波が襲いました。急いで現地入りした後は、それまでの経験を生かし、被災した人たちや今後の防災に役立つニュースを出したいと、連日、取材を続けていました。

震災の発生から数日後、宮城県女川町に調査に入った研究者が見せてくれた写真に衝撃を受けました。海に近い中心部のほとんどの建物が破壊され、特にコンクリート製のビルが横倒しになっていました。自分の目を疑いました。当時、コンクリート製のビルは津波に強いとされ、「津波避難ビル」と呼ばれる新たな避難場所として各地で導入されてきました。この写真が示すのは、「津波避難ビル」という考え方そのものを根本的に覆すことではないのか。研究者は翌日も現場に入ると言います。一緒に現地入りすれば、その事実を誰よりも早く伝えられるのではないか。急いで取材前線に戻り、デスクに取材に行かせて欲しいと伝えました。しかし、デスクは首を縦に振らず、現地に入ることを強く希望した私は、デスクと口論になってしまいました。そして次のことばをデスクは投げかけてきました。

「もしも津波が来たらどこに避難して安全を確保できるのか、今、ここで説明してみろ。安全に取材できて無事に生きて帰って来られることを証明してみろ。それができない限り、絶対に行かせない。」現地は、多くの建物が被害を受け、以前とは変わり果てていて、どこが安全なのかわかりません。しかも通信状況すら不安定だったのです。最終的に取材は断念するしかありませんでした。ただ、今思い返してみても、大きな余震が相次ぎ、津波が再び押し寄せてくるおそれがあった中で、当時のデスクの判断は的確だったと言わざるを得ません。

【変わったこと、変わらないこと】

雲仙普賢岳の大火砕流や東日本大震災などの大災害を教訓に、メディアの安全管理についての考え方や取材の手法も大きく変わりました。ロボットカメラなどを活用し危険な場所への取材クルーの立ち入りを極力少なくしました。中継などは、高台や頑丈な建物の室内など安全が確保できる場所から行い、その状況も含めてコメントで伝えるようになりました。また、安全管理を専門に見る管理職「安全管理者」が現場で指揮を執るようになっています。さらに、技術革新によって通信機器や撮影機材が進化し、放送局にいながら現地で取材しているクルーの場所や安全性を確認し、次の取材に向かわせることもできるようになってきました。

ただ、それでも変わらないことがあります。「正常化バイアス」と「同調性バイアス」をどう取り除くかです。いざ現場に立ち会うと、視聴者に訴える力がある情報や映像を伝えたくなります。東日本大震災の取材現場にいた筆者が、まさに感じたことです。あのとき「自分だけは大丈夫」「ほかの社も入っているみたいだから大丈夫」という「正常化バイアス」と「同調性バイアス」から、逃れられていなかったのは間違いありません。

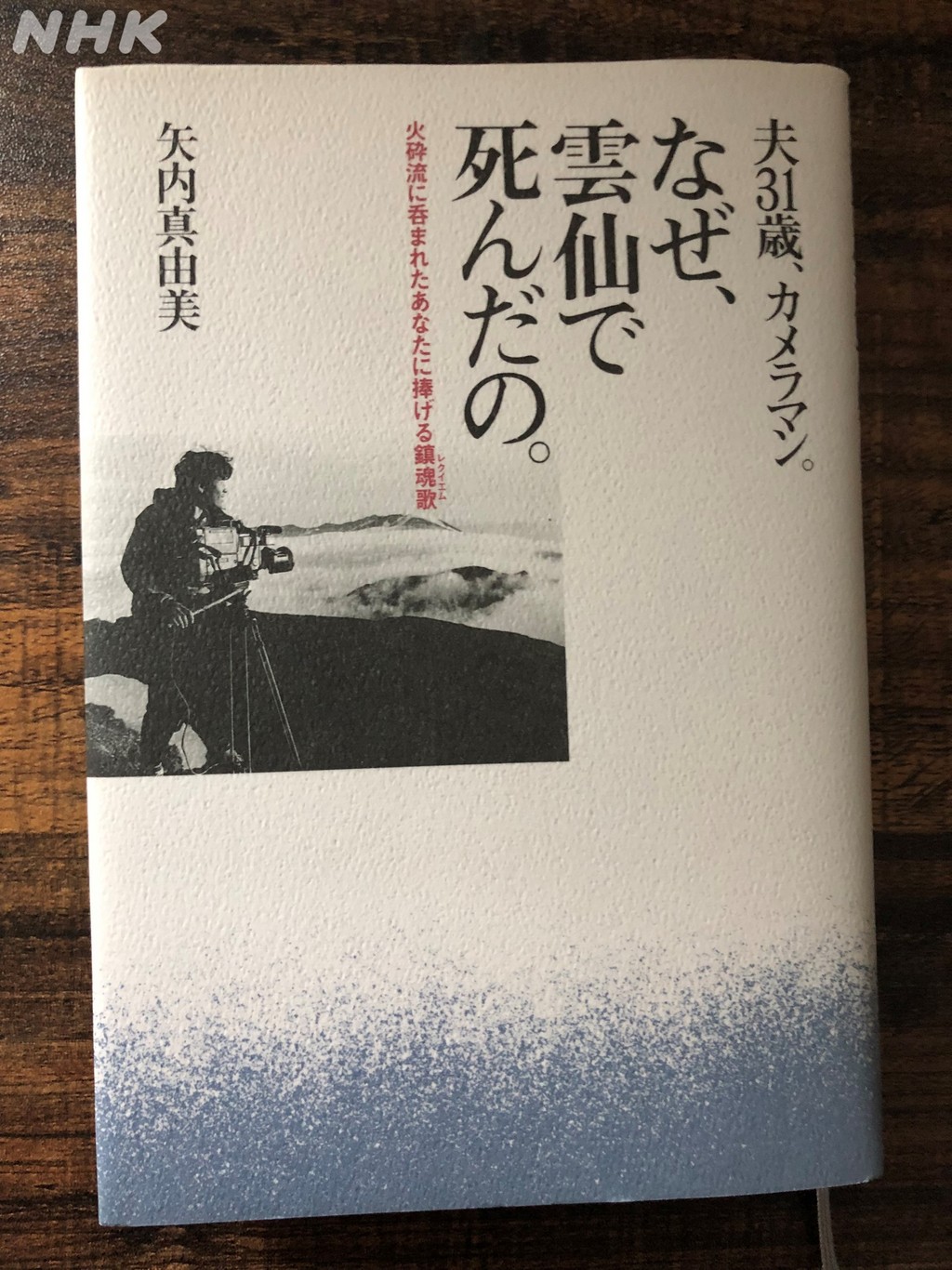

1冊の本が、そうした人間の弱さや危うさに警鐘を鳴らし続けています。雲仙普賢岳の大火砕流で死亡したNHKカメラマン、矢内万喜男さんの妻、真由美さんが書いた『なぜ、雲仙で死んだの。』そのあとがきに、こう記されています。

世の視聴者の「もっと迫力のある映像が見たい、もっと面白いニュースが見たい」という欲求は止まるところを知らない。そんな茶の間の欲求の犠牲になって、ひとりの人間の尊い人生がプツンと打ち切られてしまったとしたら……。私には、近い将来、必ずや同じような惨事が繰り返されるような気がしてならない。見る者の興味がより膨らみ、送り手もその欲求に応えることだけを至上のものと考えるならば、私たちと同じような悲しみを味わう人が、いやもっと酷い仕打ちに遭う人が出るにちがいない。夫たちの死が、現在の過激な報道競争に歯止めをかけ、より具体的な安全対策を講ずるための一助になることを心から願っている。

32年前に書かれたこの一節に触れるたびに、「安全対策に終わりはない」という思いを強くします。

- ※1. 太田一也著「雲仙普賢岳噴火回想録」ほか

- ※2. 放送メディア研究14「特集文研75年のあゆみ」

- https://www.nhk.or.jp/bunken/book/media/14.html

- ※3. NHK NEWS WEB 2021年6月10日「危険と分かって近づいたのか」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210610/k10013076831000.html - ※4. 三友仁志編著「大災害と情報・メディア」

|

【中丸憲一】 ★筆者が書いた、こちらの記事もあわせてお読みください |