#369 現代アートから放送研究を見つめ直す

メディア研究部(メディア史研究) 倉田宣弥

『放送研究は岐路に立っている。放送・テレビ〈だけ〉を研究していればいいという時代はすでに終わっている。放送研究自体を志す研究者も少なくなっている』

こんな言葉を研究者の方から伺ったことがあります。

急速かつ着実に、放送をめぐるメディア環境の変化は進み、テレビの放送波だけでは届けきることが難しい状況が生まれています。受け手である視聴者側の意識はもちろん、制作者側の意識も変わりつつあります。制作現場では、テレビ番組だけではなく、インターネットやリアルなイベントも含めて複層的にコンテンツを設計し、いかにして視聴者にコンテンツを届けきるかを試行錯誤する取り組みが行われています。

こうした放送をめぐる枠組みや制作者の意識の変化に、放送研究はどう対応していけばいいのでしょうか?

研究する対象も再構築が迫られるでしょう。既に、インターネットやソーシャルメディアなど、多様化するメディアの研究は進んでいます。一方、制作者研究においても、これまで対象としてこなかった分野、たとえば、ネット映像や現代アート作品〈も〉視野に入れ、広く映像コンテンツを見つめ直す必要性があるのではないでしょうか。つまり、総合的な「映像学」を視線の先に置いて、放送研究をとらえ直すという意識も大切になってくるのではないでしょうか。

そんな思いを抱きながら、私は、今後の放送研究の手がかりを得られればと、2月4日から2月20日まで東京で開催されている、恵比寿映像祭を訪れました。 恵比寿映像祭は、日本初の写真と映像の専門美術館である東京都写真美術館と東京都などが主催して、2009年から毎年開かれている、日本では数少ない、公立美術館による映像に特化した芸術祭です。

恵比寿映像祭は、日本初の写真と映像の専門美術館である東京都写真美術館と東京都などが主催して、2009年から毎年開かれている、日本では数少ない、公立美術館による映像に特化した芸術祭です。

これまで映像作家のジョナス・メカス、ビデオアーティストのナム・ジュン・パイク、ドキュメンタリー映画監督の土本典昭など、国内外の著名な作家の作品を集め、展示・上映を行ってきました。映像祭には、現代アートを中心に、映画、アニメーション、写真、演劇パフォーマンスなど、様々なジャンルをベースにした表現者が集まり、映像を見る視点を揺り動かし、思考を拡げる機会を与えてくれます。

ドキュメンタリー研究を志している私は、『事実や歴史的なできごとを出発点にして、どう物語を編み、いかに多様なナラティヴ(物語の語り方)を生み出すか』という点から、二人の表現者に注目してみました。

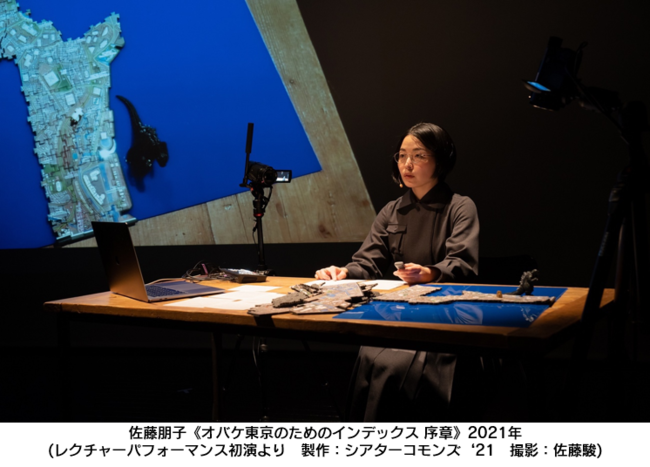

まず、アーティストの佐藤朋子さんです。彼女がベースにしているのは、レクチャーパフォーマンスという分野で、アーティストがひとり舞台に立ち、映像や画像や音声など様々なメディアを用いながら観客に直接語りかけるものです。演劇パフォーマンスの一分野として、1960年代に英米圏で始まり、2000年代以降、世界的に再び注目が高まって、現代アート界では「レクチャーパフォーマンスの再来」とも言える状況が生まれています。 1990年に長野県で生まれた佐藤さんは、日本が近代化に向かう過程でこぼれ落ちた〈小さな〉歴史的なできごとを集め、語り直すことを作品にしてきました。彼女が重視するのはリサーチです。フィールドワークやインタビュー、文献調査などを行い、浮かび上がってきた事実を複眼的につなぎ合わせ、事実とフィクションを行き来する物語を構築し、レクチャーパフォーマンスという形で上演してきたのです。

1990年に長野県で生まれた佐藤さんは、日本が近代化に向かう過程でこぼれ落ちた〈小さな〉歴史的なできごとを集め、語り直すことを作品にしてきました。彼女が重視するのはリサーチです。フィールドワークやインタビュー、文献調査などを行い、浮かび上がってきた事実を複眼的につなぎ合わせ、事実とフィクションを行き来する物語を構築し、レクチャーパフォーマンスという形で上演してきたのです。

現在取り組んでいるプロジェクト《オバケ東京のためのインデックス》では、芸術家・岡本太郎が提案した、もうひとつの東京を構想する〈オバケ東京〉という都市論をベースにしています。岡本の思考を出発点にして、東京を〈非人間〉の視点で読み解こうとしているのです。昨年、プロジェクトの序章として行われたレクチャーパフォーマンス公演では、〈非人間〉として怪獣・ゴジラを登場させました。今回の映像祭では、ライブで行われたこの舞台を再構成。新たに撮影・編集を行い映像作品にしたものを展示しています。

この冬、私は、《オバケ東京のためのインデックス》シリーズの新たな章に向けた、佐藤さんのリサーチに同行する機会を二度得ることができました。

この冬、私は、《オバケ東京のためのインデックス》シリーズの新たな章に向けた、佐藤さんのリサーチに同行する機会を二度得ることができました。

2021年12月、彼女は、東京・有栖川宮記念公園でカラスを探していました。動物行動学者とともに、カラスの影を探し、その声に耳をそばだてていたのです。『〈非人間〉の視点から東京を見ると、都市はどんな姿を表すのか?』そんな問いを立て、都市でもっとも身近な動物のひとつ、カラスの視点から、東京を眺め直そうとしていました。

2022年1月、彼女は、皇居前広場から明治神宮外苑まで、天皇が儀礼で移動したルートを歩いていました。同行していたのは、近代の東京における天皇にまつわる儀礼空間を研究している建築史家です。儀礼という視点から東京をとらえ直そうとしていました。

このような専門家へのヒアリングを始めとした詳細なリサーチを行い、集めた事実を素材として構成する制作プロセス。それはまるでドキュメンタリーのディレクターの取材そのものだと感じる部分もありました。

そして、アウトプットである公演では、一定の時間内で、リサーチで集めた歴史的な事実や言葉の引用を元に、自らの語りで物語を編んでいきます。そのスタイルは、決まった放送時間の中でインタビューとナレーションを主として物語を進行する、テレビドキュメンタリーとの類似を感じさせます。

私が彼女の作品に注目するのは、その制作プロセスとアウトプットの、テレビドキュメンタリーとの相似と、それでも残る相違。例えば、説明せずに、要素と要素を直接ぶつけ、少しの違和感をあえて残すようなシークエンスの作り方などの中に、ドキュメンタリーを拡張させるヒントがあるのかもしれないと感じているからです。

* * * * *

二人目にご紹介するのは、タイ出身の映画監督アノーチャ・スウィチャーゴーンポン監督です。アメリカのコロンビア大学の芸術学部で学んだ彼女は、卒業制作が2006年カンヌ国際映画祭で上映され、短編作品としてタイ映画史上初のカンヌ入りを果たしたとして一躍注目を集めます。その後も現代アート的な作風の作品で国際映画賞を受賞。タイを代表するアピチャッポン・ウィーラセタクン監督に続く世代として、国際的に高く評価されているひとりです。 スウィチャーゴーンポン監督が関心を抱いてきたのは歴史だといいます。恵比寿映像祭では、代表的な二つの長編映画が上映されていますが、そのうちのひとつ、《暗くなるまでには》は、彼女が生まれた年に起きた、ある歴史的な事件を出発点にしています。

スウィチャーゴーンポン監督が関心を抱いてきたのは歴史だといいます。恵比寿映像祭では、代表的な二つの長編映画が上映されていますが、そのうちのひとつ、《暗くなるまでには》は、彼女が生まれた年に起きた、ある歴史的な事件を出発点にしています。

1976年、バンコクにあるタマサート大学で起きた「血の水曜日事件」。学生運動をしていた若者たちが、警察や右翼集団に襲われ、少なくとも46人が虐殺されたといいます。しかし、今でもタイのマスメディアではほとんど扱われることがなく、タブーのひとつとなっています。

この作品では、映像はリアリズムへの愛を信奉するかのように丁寧に編まれる一方で、物語は混乱と断絶を徐々にそして深く生み出していきます。

映画は、四人の若者が線香をあげて祈るシーンから始まります。次に若者たちが、銃を持ち制服を着た人々によって床にうつぶせに並べられ虐待を受けるシーンが続きます。同じシーンで、その虐待を“演技指導”し撮影するスタッフの姿も現れます。そして二人の男女が何かから逃れるように野道を歩き、川辺に佇むシーンが連なります。

タイトルを挟んで物語は“現代”へ。「血の水曜日事件」を生き延びた、元・学生運動の活動家の女性と、彼女をモデルに映画を作りたいと考える女性映画監督のシーンになります。(この元・活動家のエピソードは、タイ人なら、実在する著名な詩人チラナン・ピットプリーチャーさんをすぐに連想するようです)元・活動家の過去についてインタビューをしながら、映画監督は作品の構想を固めようとします。

このまま二人の対話を元に進むかと思われた映画は、物語という骨格の関節が脱臼したかのように、別のエピソードや、既に登場したエピソードの上書きのようなシーンが連なり、時間軸も主人公も交錯していきます。

この映画が持つ、物語が次第に破綻していくような語り方に対して、『監督は映画の文法の解体をなかば即興的に試みているのではないか』という見立てもできると思います。しかし、私は違う見立ても提示しておきたいと思います。それは物語の語り方の多様性です。

彼女は、アピチャッポン・ウィーラセタクン監督と同じく、欧米での映画や芸術の教育や理論を背景に持っています。また映画の撮影現場では、役者に精密なキャラクター設定を渡し、演出していたそうです。そんな彼女から、物語の破壊への衝動ではなく、設計された意図を読み解きたいのです。

具体的にひとつのパートを取り上げてみたいと思います。

先ほどご紹介した冒頭近くの元・活動家の女性と映画監督が出会うシーンについてです。映画の中盤を過ぎた60分すぎ、まったく同じ場所で二人の出会いのシーンが繰り返されます。しかしそこでは一度目のシーンとは違う役者が元・活動家と映画監督を演じているのです。セリフや身ぶりなどの細部は違いますが、シーンの大きな流れは変わりません。さらにはそのあとに、最初の俳優の組み合わせで演じられるシーンが再び現れます。

いったいどういう意図があるのでしょうか?

例えば、説明は一切ありませんが、映画監督が構想していた、元・活動家を主人公にした映画の完成を暗示しているのかもしれません。しかし、再び、元の役者に組み合わせに戻る構成にはうまくつながりません。

私は、解釈をひとつにすることには慎重にならないといけないと感じます。なぜなら、この映画自体がそうした、現実とその答えを一対一で結びつけるような画一的な解釈への疑いを投げかけているように感じるからです。

それでもあえて監督の意図の考察を続けてみましょう。

少し抽象的な話になりますが、現代において盛んに語られる、モダニズムと呼ばれる、近代における西洋中心主義的な価値観への疑問―例えば、人間と自然との二項対立、事実はひとつであるという客観性への信頼、ひとつの正統的な歴史があり人類は進歩に向かっているという歴史観などへの疑問―がこうしたナラティヴの背景にあることを見出せるのではないでしょうか。

この映画で用いられている独特の語り方、例えば、物語の入り口と出口がつながっていないように見えるストーリーテリング、主人公と思われた人物が途中で消え相互に交わらない人物相関図、同じ設定の人物を複数の役者が演じるキャスティングなどを通じて、監督は、これまで前提とされてきた近代的な世界観や〈わかりやすい〉物語の語り方とは違う方法を提示しようとしているのではないかと私は感じるのです。 これが放送の制作現場やその研究とどう結びつくか、疑問を持たれる方が多いかもしれません。

これが放送の制作現場やその研究とどう結びつくか、疑問を持たれる方が多いかもしれません。

テレビ番組の放送前に繰り返される試写。そこで、おそらく一番耳にするのは〈わかる/わからない〉という言葉だと思います。しかし、近年、制作現場では、特に若い世代から、〈わかりやすすぎること〉への疑問の声を耳にすることが増えています。視聴者に良くも悪くも疑問が浮かぶ余地を残さないようにする、〈わかりやすさ〉を第一とする語り方に対して、一部の制作者が感じる違和感はどこから生まれているのでしょうか。

飛躍しすぎるという指摘を覚悟していえば、アノーチャ・スウィチャーゴーンポン監督作品の語り方に見られるように、世界で同時多発的に起こっている価値観の多様化が、制作者の意識にも反映され、テレビのストーリーテリングも多様性の時代を迎えているのかもしれません。典型的なストーリーテリング〈だけ〉を頼りにすることや、わかりやすさ(わかりやすすぎること)〈だけ〉に忠実になることへの慎重な姿勢も、頭の片すみに置いておく必要があるのかもしれません。

* * * * *

恵比寿映像祭を見ていて、ある言葉を思い出しました。芸術大学などでアーティスト教育の現場に立ち会う機会があるのですが、そこで指導者が発した、とても印象的な言葉です。

『観客をもっと信頼していいんだよ。テレビ番組みたいに説明しすぎないで。観客の想像力をもっと信じて制作していいんだよ』

必ずしも〈わかりやすい〉わけではない現代アートの映像作品。しかし、そこに見られる語り方や構成、そしてその背景を分析することで、今後の放送研究、さらにはコンテンツ制作の参考となる新たな視点を見出すことができるかもしれません。