防災さんぽとは、自宅から避難をする時などに備え、自宅の周辺に危険な場所がないか、事前に歩いて確認しておくものです。

大雨の時、どのようなところが“危険な場所”になるのか。

防災士の柳原志保さんに、実際に防災さんぽをしながら、教えてもらいました。

今回の舞台は、大牟田市の大牟田川周辺。

川沿いからスタートし、最寄りの避難所までのおよそ800メートルの避難ルートを歩きました。

まずは、大牟田川の川沿いを歩きます。

大雨の時期には、毎年のように氾濫する大牟田川。川沿いの道路は、たびたび浸水しています。

川の水があふれる前に避難するのが鉄則ですが、もし、道路が冠水した状態で避難をする場合、足もとが見えず、とても危険です。

例えば、道路の脇にある、ちょっとした段差。

浸水したときの様子を可視化するアプリを使ってみると、段差は見えなくなります。

段差を知らずに歩いていると、つまづいて転んでしまうかもしれません。

ほかにも、側溝のフタが ガタガタと動いたり、隙間があいたりしている場所が複数ありました。

つまづいたり、足がはまってしまう危険性があります。

こうした危険箇所は、自転車や車で通るだけでは、見逃しがちです。

歩きながら、また、浸水した時の状況を想像しながら、チェックすることが大事だそうです。

続いてやってきたのが、去年の大雨のときに1メートルほど冠水していた道路。そのときの様子です。

おなじ方向から撮影してみると、冠水した場所は、道路がくぼんでいるのがわかります。

土地の高低差を見るのも、大事なポイントです。

さらに進むと、大きなカーブがありました。

車道と歩道の境目に、ガードレールなどがないため、もしここが浸水した場合、車が歩道の方に走り込んでくる可能性があります。車をよけるために、右の方向に歩いていくと、そこには、大きな側溝が。

フタも柵もないので、転落する恐れがあります。大雨の際には大量の水が流れており、落ちると大変危険です。

そのほか、柳原さんたちが指摘した危険箇所は、主に以下のような場所です。

- 竹やぶ

小高い丘になっているので、雨水とともに、泥や折れた竹が、歩道に流れてくる恐れがある。 - 古い石垣

中の土が水分を含み、崩壊する可能性も。 - 空き家・廃墟

手入れがされていない空き家や廃墟は、敷地内のゴミや家の廃材が雨水で流され、歩道に出てくる恐れがある。

危険箇所を見つけたら、危険性に応じて、

①近くを通るときは気をつけて歩く

②別の避難ルートも検討する

ことが重要だそうです。

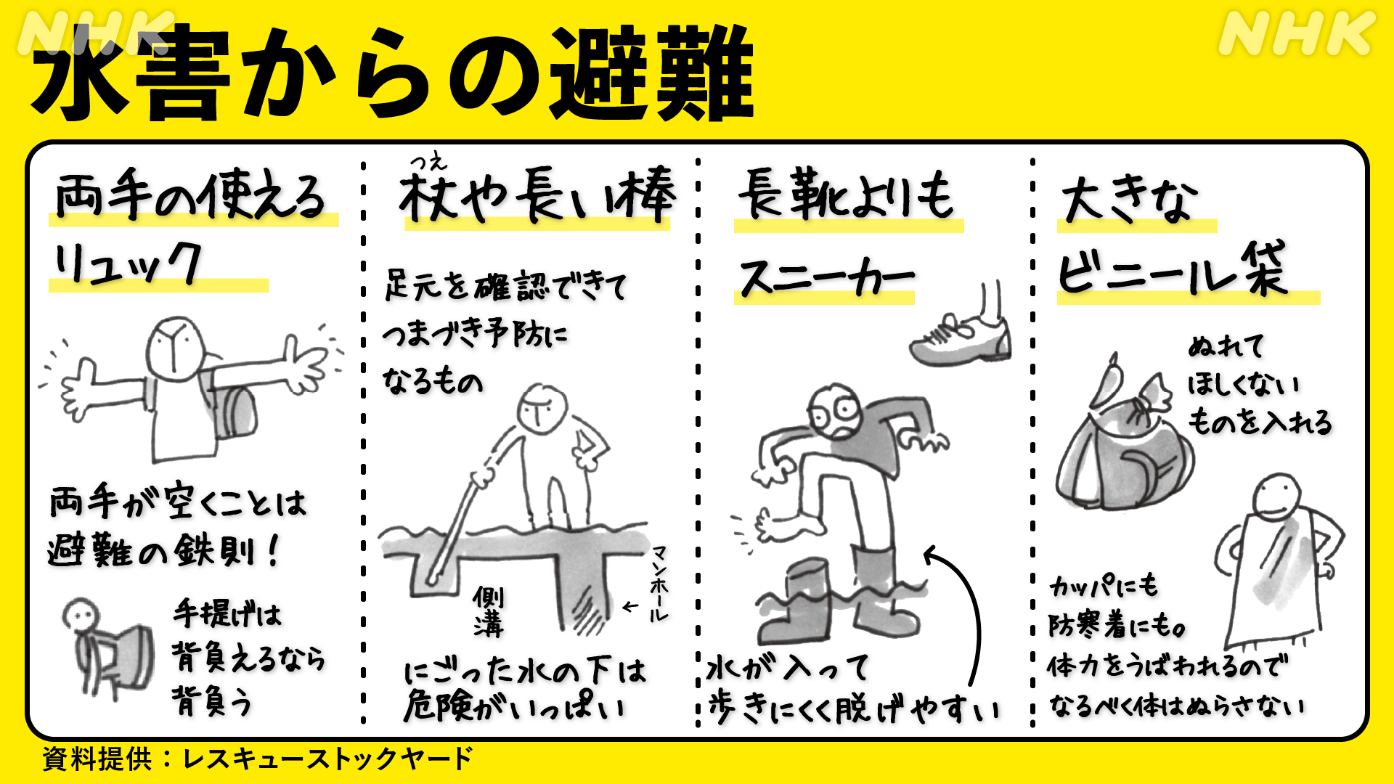

最後に、大雨の中、冠水した道を歩く場合のポイントをまとめました。