能登半島地震でも大きな被害をもたらした「液状化現象」。 もし家が傾いてしまった場合の修復方法は? また、事前に備える方法は? 熊本地震で液状化の被害にあった住民と行政の、再発防止への取り組みも紹介します。

▼関連記事はこちら

・「液状化現象」はなぜ起きる? 自分の家は大丈夫?

液状化で傾いた家 修復方法は?

液状化で家が傾いてしまった場合、どうしたらいいのか?

液状化を中心に地盤災害の研究を長年続けている東京電機大学名誉教授の安田進さんに、修復方法について聞きます。

「液状化で沈下して傾いた家は、基本的には建物自体には被害がないということで、建物を一回持ち上げて水平にして、もう一回使える形にします」(安田さん)

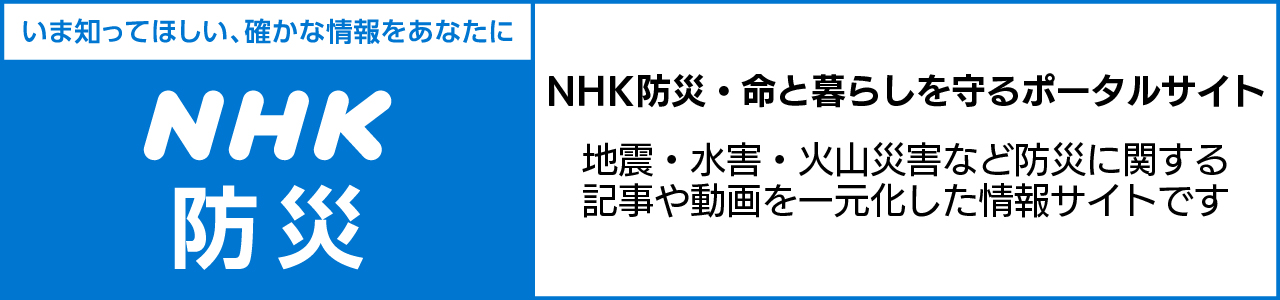

傾いた家を持ち上げて水平にするには、「耐圧版工法」と「注入工法」という方法があります。

① 耐圧版工法

油圧ジャッキなどで家を持ち上げる方法

② 注入工法

薬液を高い圧力で注入して建物を持ち上げる方法。

「ただ、液状化した地盤は、再び液状化しやすいという性質を持っています。新潟も60年前に被害を受けて、今年の地震でまた液状化しました。個々の住宅だけでなく、地区全体、道路も含めたライフラインの対策をとることが必要になってきます」(安田さん)

地域で取り組む 液状化対策

2016年の熊本地震で液状化の被害が出た熊本市。住民と行政が再発防止に向けて取り組んでいます。

熊本地震では、最大震度7の揺れを観測し、県内では、液状化が6500か所以上で発生。

中でも被害が集中したのが、熊本市の南部に位置する近見(ちかみ)地区でした。液状化したのは、南北およそ3キロにわたる区域。850を超える建物が傾いたり、地中に沈んだりするなどの被害が出ました。

地震が起きた当時、近見地区の自治協議会の会長を務めていた荒巻泰さん。地震から2か月後、液状化対策の住民協議会を立ち上げて、市にいち早い復旧を要望しました。

「このままでは本当にもうゴーストタウンになる。人がどんどん流出してしまって、この町は廃墟になるんじゃないかという心配があった」(荒巻さん)

熊本市では、およそ1年をかけて液状化の被害地域を調査。

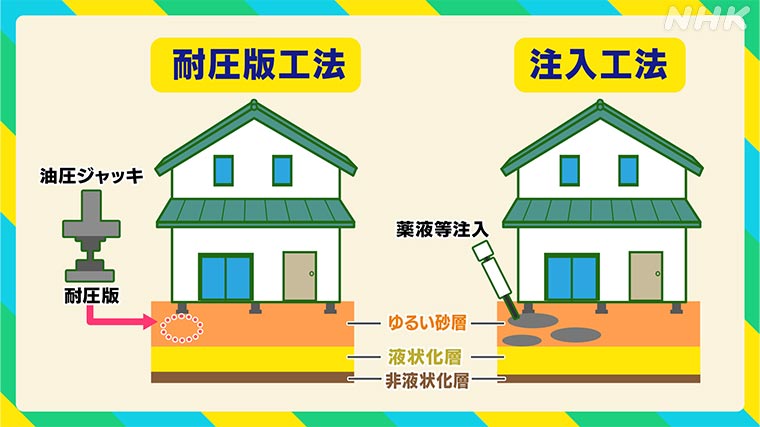

再発防止対策として取り入れたのが、「地下水位低下工法」です。全長およそ7キロに渡って、地下を壁で囲います。

水を集める特殊な排水管を張り巡らせ、ポンプで地下水を排出。

地下水位を、液状化被害を抑制すると言われる地下3メートル程度に下げる計画です。

総事業費は、125億円。そこで、熊本市が活用しようとしたのが、国の「宅地液状化防止事業」です。

道路や水道管などのインフラと宅地を、一体で工事を行います。

補助を受けるには、住民の3分の2以上の同意が必要です。

ところが、地下水をくみ上げるポンプの電気代は年間600万円。市と住民のどちらが負担をするのか、同意を得る上で大きな議論になりました。

2018年、熊本市は全額公費負担を発表。

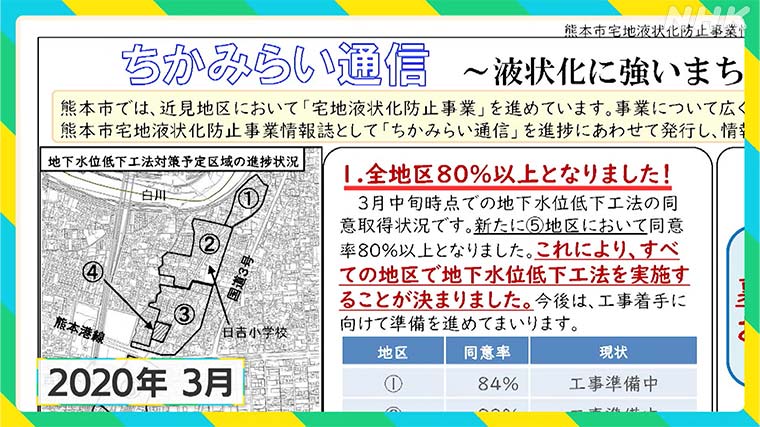

また、工事による道路のう回など、生活に支障が出ることへの懸念や、地下水をくみ上げることで地盤沈下を心配する声などに対し、熊本市は繰り返し住民説明会を開催。戸別訪問も行い、事業の進捗を知らせる公報も毎月配布しました。

「戸別訪問で非常に難しかった面もありますが、そういった過程を経たことで地域との信頼も生まれてきたと感じています。行政と住民が一体的になって、この事業を進めていくべきと考えています」(熊本市都市安全課課長 上村祐一さん)

地震発生から3年後の2019年8月、同意を得ることができた地区から工事を開始。2020年には、すべての地区で8割を超える同意を取りまとめることができました。

国の事業を活用できるようになったことで、最終的に費用の97パーセント以上が国から補助され、市の負担も大幅に軽減されました。事業がすべて終わるのは、2025年度になる予定です。

■大切な“リスクコミュニケーション”

近見地区では時間がかかりながらも、住民の合意形成ができました。しかし、同じ熊本市内でも、合意形成ができず、液状化対策ができなかった地区もあります。

「地区の中でも、被害はまちまちですし、生活プランも人によって違います。そこで合意形成するのはなかなか難しいのです。行政が住民にメリットやデメリットを丁寧に説明して、疑問や不安を解消することが不可欠です」(東京電機大学・安田さん)

そこで大切なキーワードが「リスクコミュニケーション」です。

「液状化によってどんな被害が起きるか、どんなリスクがあるのか、まずは知って、住民と行政、関係者が共通の認識を持ってもらいたい」(安田さん)

■液状化でライフラインや道路にも被害が

さらに、「住宅そのものの被害に加えて、ライフラインや道路も被害を受けることも考えておかないといけない」と、安田さんは指摘します。

この写真は、安田さんが東日本大震災と能登半島地震の調査で撮影した液状化による交通障害の事例です。

「液状化によって、生活道路が歩けなくなったり、車が通れなくなったりする。地震に続いて発生する火災や津波に対しての避難行動が妨げられ、緊急車両が通行できなくなる危険性があります。こういったリスクは実はまだあまり知られていないのです」(安田さん)

安田さんは、「自治体が出している避難経路の情報には、液状化がどこに起きるかの情報が入っておらず、いざという時に本当に避難できるかどうか分からない。住民は液状化危険マップなどで、う回路などをあらかじめ知っておくべき」と提案します。

この記事は、明日をまもるナビ「知っておこう 液状化現象」(2024年5月12日 NHK総合テレビ放送)の内容をもとに制作しています。

- こちらの記事や動画もあわせてチェック

- 液状化現象 :なぜ起きる? 自分の家は大丈夫?

- 揺れやすい地盤のリスク :地図で リスクを確かめる

- 盛土のリスク :調べ方と対策のポイント