「避難スイッチ」とは、避難を実際の行動に移すきっかけのこと。近年の記録破りの豪雨災害では、「これまで大丈夫だった」「今度も大丈夫」という『正常性バイアス』が命を守る行動を妨げかねません。では、いつ何をきっかけに逃げるのか?九州北部豪雨(2017年)や西日本豪雨(2018年)で、身近な異変から避難のタイミングを察知した事例などをもとに、「避難スイッチ」の使い方を学びます。

この記事は、明日をまもるナビ「水害からの避難の極意」(2021年5月30日 NHK総合テレビ放送)の内容をもとに制作しています。

これだけは知っておきたい、水害から命を守るポイント

▼「うちの地域は大丈夫」と思っていてはいけません!

▼命を守る3つの避難スイッチは「情報」「身近な異変」「人からの呼びかけ」。

▼避難は「素振り」。1回の本番(災害)のために99回素振り(避難)を。

避難を妨げる「正常性バイアス」

兵庫県神戸市を流れる都賀川は、遊歩道が整備された市民に親しまれている川です。しかし2008年7月、急に降り出した雨で10分の間に1.3メートルも水位が上昇。5人が亡くなる事故が起きます。事故を機に、川の水位が上昇すると警告のランプで危険を知らせる仕組みができました。

そして2年後、水が押し寄せて警告ランプが点滅するなか、1人の男性が川べりで運動を続ける様子が映像に残されています。

男性は被災しませんでしたが、このときの心理状態を京都大学防災研究所教授の矢守克也さんが分析します。

「こうした心の働きを、心理学では『正常性バイアス』と言います。正常性バイアスが避難を遅らせるネックになっています。近年はこれまでにない雨の降り方が目立っています。お年寄りが『ここに70年住んでいるけど一度も洪水がない』と言ったら、そういう地域こそ正常性バイアスが働いて危ないと思わなければいけません」(矢守さん)

3つの「避難スイッチ」で命を守る

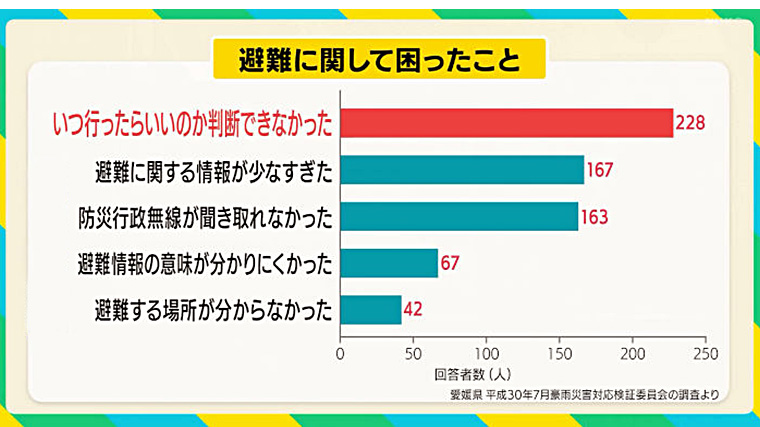

西日本豪雨の被災者に「避難に関して困ったこと」を聞いた結果、最も多かった回答は「避難をいつ行ったらいいか判断できなかった」です。

そこで、矢守さんが提唱するのが「避難スイッチ」。避難を実際の行動に移すきっかけになるものです。大きく分けて3つの種類があります。

避難スイッチ ①情報

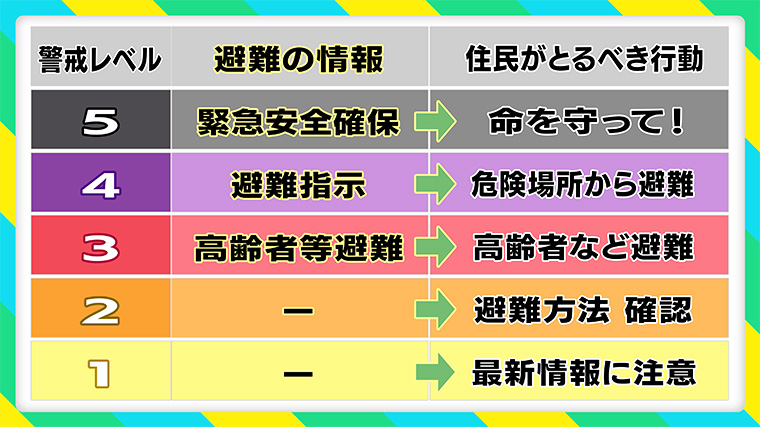

「避難に関する情報や、大雨など気象に関する情報のこと。国は情報を5段階に分けて整理しています。ただ、情報はあくまでも目安。参考の基準と考えてほしいですね」(矢守さん)

今年(2021年)5月20日から「避難情報」が変更になりました。お年寄りや体の不自由な方は警戒レベル3が避難。レベル4で、危険な場所から全員避難です。

避難スイッチ ②身近な異変

「いつもは水の少ない近所の小川が、すごく水かさが増すときがある。そういうときは、危ないと感じて避難スイッチとして心にとめる。何かふだんと違うことを身近な異変として見つけてほしい」(矢守さん)

避難スイッチ ③人からの呼びかけ

「人から何か言ってもらって、スイッチが入ることがよくあります。お隣の人から『雨がすごくて聞いたことがない音がするね』とか、SNSで『あなたの住んでいるところにこんな情報が出ているけど大丈夫?』などの連絡があると、人は避難のスイッチが入ります」(矢守さん)

「避難スイッチ」で救われた命

避難スイッチで命が救われた地域があります。

大分県日田市上宮町は、2017年の九州北部豪雨で土石流に襲われ孤立しました。しかし、避難スイッチを活用して災害を乗り切った人がいます。

上宮町の自治会長だった藤井隆幸さんは、避難指示が出る5時間前にいち早く危険を察知し、住民たちを避難させました。藤井さんの避難スイッチは最新の気象データ。雨雲の動きをもとに予測された1時間先に降る雨の量を確認していたのです。

さらに藤井さんの家には、代々伝わる避難スイッチもあります。それは、自宅の裏の川にある2メートルを超える大きな岩です。

「昔から祖父や祖母が『この岩が隠れたら危険な状態だから、避難したほうがいい』と」(藤井さん)

川が増水し、ついに岩が見えなくなったので、藤井さんはすぐに地域の有線放送で避難を呼びかけました。この呼びかけを合図に、住民は自治体が勧告する前にいち早く避難を始めます。多くの家が土砂に潰されましたが、39世帯102人の住民は全員無事でした。

「私は川の石を目安に避難のタイミングを計ってきた。『ここまで来たら避難する』という状況を一人ひとりが作っていただけるといい」(藤井さん)

現場の異変を感じたら避難

愛媛県八幡浜市の須川奥地区では、西日本豪雨で大規模な土砂崩れが発生。住宅4棟が被害に遭いました。

当時、消防団の分団長の二宮高則さんは300ミリを超える大雨のなかで警戒にあたっていましたが、ある異変を直感して避難を呼びかける決断をします。二宮さんが土砂崩れを察知した避難スイッチ、それは周囲に漂う“におい”でした。

「『においが違うな、くさいな』と言いながら活動していました。今までかいだことがない。土のにおいなのか、何なのか。さらに、今まで見たことがない色の水が山から流れ出ていた。年配の方々から『そういう色の水が出てきたときは、どこかで土砂崩れが起きているぞ』と聞いていました」(二宮さん)

二宮さんはすぐに住民を避難させるよう団員たちに指示。団員たちは急いで近くの家を回り、お年寄り10人を消防車両で避難所まで送りました。避難が完了したわずか10分後、土砂崩れが襲ってきたのです。

矢守さんはにおい以外にも、災害前にあるさまざまな異変を指摘してします。

「においの原因は、大きな土砂災害が起きる前に、地面に亀裂が発生したり、小規模な土砂崩れが起きたりして、におい物質を多く含む地中の空気が出ているのではないかと言われています。ほかにも地鳴り、山鳴り、木の割れる音などが大きな土砂災害が起きる前に報告されています。ただし、こうした異変は土砂災害の前に必ず起きるわけではありません。異変がないからといって、大丈夫だと思わないようにしてほしいですね」(矢守さん)

避難に大切なのは「素振り」

避難スイッチを確認しておくことは大切です。一方で、避難には「空振り」の問題があると矢守さんが指摘します。

「避難したけれど結果的に大きな災害は起きなくて、『こんなことなら避難しなくてもよかった』と、損した気分を『空振り』と呼んだりします。でも、私はこれを空振りと呼ばずに『素振り』と呼ぶべきだと思っているんです。逃げたけど何も起こらなかったのは、本当に逃げなくてはいけないときのためのいい練習になった、むしろ得をしたと考える。それで『素振り』と名付けました」(矢守さん)

実際に「素振り」の避難を続けて命が救われた例がありました。

西日本豪雨の際に、京都府綾部市で土砂が崩れて押しつぶされた家が全壊。家屋には90歳を超える女性が住んでいましたが、2日前に避難して無事でした。

実は女性の娘さんが、大雨情報のたびに自分の家などに避難させていて、その回数は5年間で20回を超えていたのです。このような地道な取り組みが命を守るのだと矢守さんは強調します。

「災害からの避難は、100回目に来るかもしれない被害のために、99回素振りするくらいの気持ちで毎回避難することが大事」(矢守さん)

矢守さんの「素振り」を呼びかけるため、岡山県備前県民局が地元の高校生たちに出演してもらい、PR動画を作っています。

動画を監修した矢守さんは、スポーツと同じで避難も練習が大事だと説きます。

「しっかり練習を重ねるのが大事なのは、どのスポーツでも、避難についても言えること。防災の場合はやり直しがききませんから、しっかりと素振りのつもりで逃げてほしい。あなたが逃げることで、まわりの人も逃げます。あなたが逃げないと、まわりの人も逃げません。みんなで声を掛け合って、素振りだと思って毎回早めの避難を心がけてほしいですね」(矢守さん)

災害に「これまで大丈夫だった」という考えは通用しません。水害から逃げ遅れないために、常に早めの避難を心がけましょう。

水害時に役立つ防災グッズ

水害から避難するときに役立つユニークな防災グッズをご紹介します。

浮力補助ベスト

座面クッションに姿勢保持機能がつき、学校の椅子に取り付けると正しい姿勢で学習できます。いざというときは椅子から外して首からかけると、浮力補助ベストになり、水に浮くよう作られています。

防災キャップ

浮力補助ベストの背もたれ部分のポケットには、防災キャップが収納されています。広げてかぶると、災害時に頭を守れます。

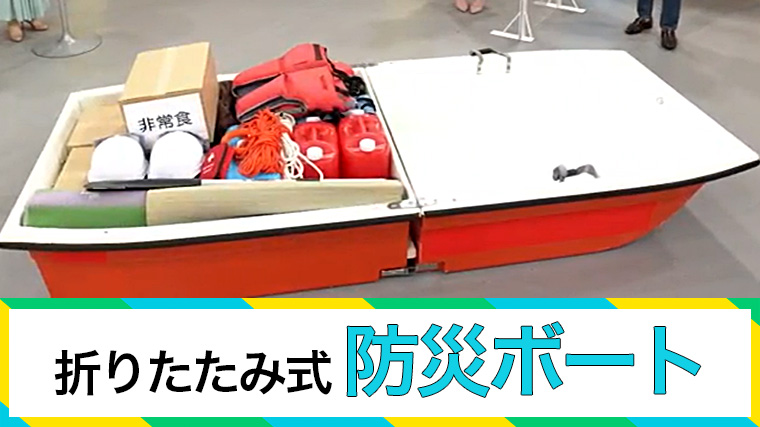

防災ボート

防災倉庫などに設置する防災用具の保管庫ですが、広げると防災ボートに。開発したのは、大型タンクや船舶改修などを手掛ける高知県の地元企業。東日本大震災で被災地を訪れた際に、被災者から「折り畳みのボートがあれば避難できた」という話を聞いたことが開発のきっかけです。

「高知県は災害の経験も多く、南海トラフ地震の津波の危険を指摘されているので、災害に備えようという機運が高まっています。ご当地企業の産業振興と、防災対策の推進という合わせ技ですね」(矢守さん)

インターネットでチェック!水害対策の最新情報

近年激しさを増す豪雨災害。これまでにない事態にも備えるため、さまざまな情報がインターネット上で公開されています。

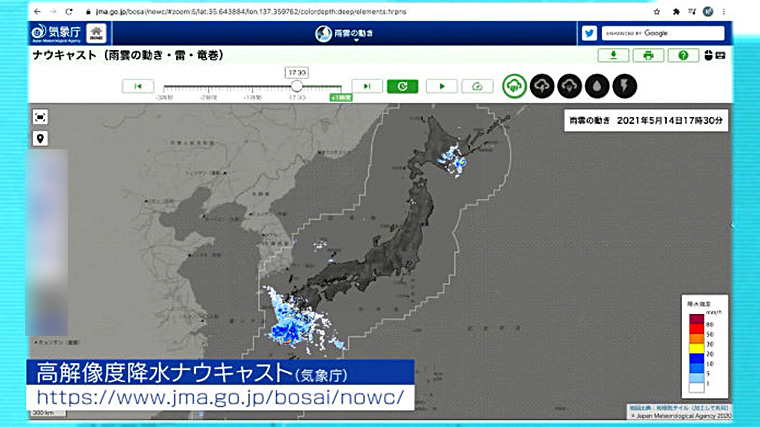

気象庁「高解像度降水ナウキャスト」

気象庁のサイトで、日本の雨の様子が5分ごとに更新されています。降水分布は250メートル四方の細かさで解析。1時間先の降雨量予測や、雷や竜巻の発生リスクも調べることができます。

https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/

※NHKサイトを離れます

国土交通省「川の防災情報」

大雨の際に川の状態がわかるサイト。地図画面で見たい川を選択すると、現在の水位が表示され、上昇中か下降中かがわかります。河川カメラを表示すれば、今の川の様子も見ることができ、平常時との比較もできます。

https://www.river.go.jp/index

※NHKサイトを離れます