「多重被災」という言葉、知っていますか?豪雨・台風・地震などの自然災害が相次ぐなか、特に近年多く見られるのが、「復興の最中に再び災害にあってしまう」ことです。多重被災した人たちの多くが、目に見える被害以上に苦しみを抱えています。さらに、被害の実態が把握されず、十分な支援を受けられない人もいます。生活再建が困難な人たちをどう助けるのか?誰も取り残さない被災者支援の方法を学んでいきます。

この記事は、明日をまもるナビ「多重被災 誰も取り残さない支援を!」(2022年9月4日 NHK総合テレビ放送)の内容をもとに制作しています。

これだけは知っておきたい、多重被災の実態と支援の方法

▼同じ地域での災害の積み重ねが見えない「多重被災」を生み出している。

▼自宅にとどまったまま支援を受けられない「在宅被災者」の存在が、東日本大震災以降明らかに。

▼被災者の生活再建のために、さまざまな専門家が連携して支援にあたる「災害ケースマネジメント」が注目されている。

多重被災の怖さとは?

災害で被災して、復興する前にまた災害が来てしまう。家や職場を直しかけているのにまた壊れてしまう。これが「多重被災」です。

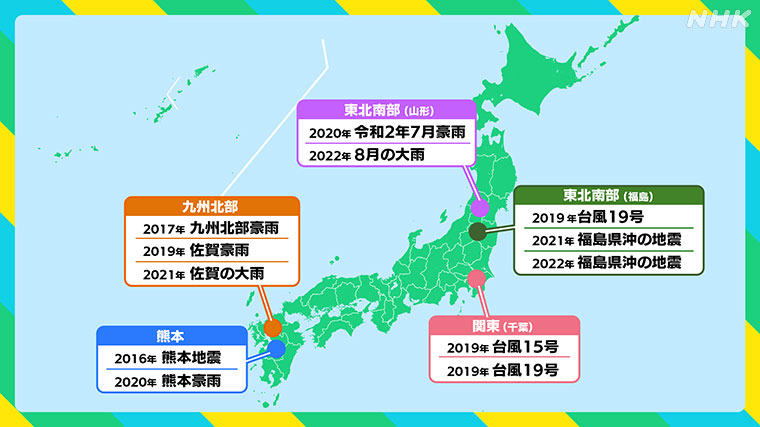

近年は、毎年のように各地で台風や豪雨、地震による被害が相次ぎ、このような状況に置かれる人たちが増えています。

近年、各地で起きた災害の一部を見ても、同じ地域が立て続けに災害に襲われていることがわかります。

多重災害の怖さは、災害の積み重ねによって被災者がダメージを受け続けるのと同時に、被災者が見えにくくなってしまうことです。この「見えない被災者」問題は深刻です。

福島県では、東日本大震災以降多くの災害に襲われています。ところが、被災者への支援制度は、災害ひとつひとつにしか対応していません。

防災復興政策を研究している大阪公立大学准教授の菅野拓さんは、

「何度も被災していると、どの災害で受けた被害なのか、支援する側もされる側もわからなくなってしまい、被災者が支援制度の隙間に落ちて、取り残されてしまうことが数多くある」と分析しています。

復興から取り残される人たち(相馬市・新地町)

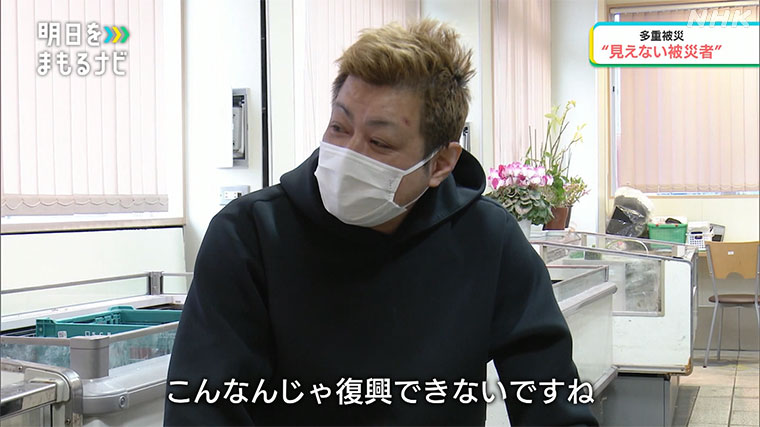

●「こんなんじゃ復興できない」度重なる被災に苦しむ旅館経営者

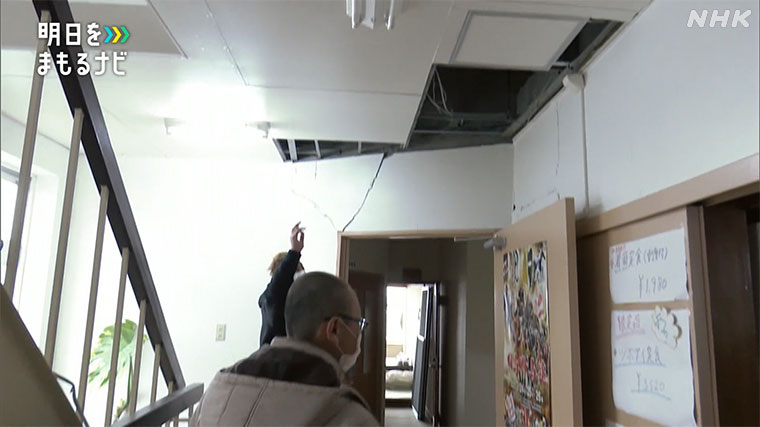

今年2022年3月16日深夜、福島県沖で地震が発生。福島県相馬市では最大震度6強を記録し、被災家屋は5200棟にのぼりました。

地震の2週間後、自然豊かな観光地として知られる相馬市の松川浦で、被災した旅館を取材しました。

外見からはわかりませんが、内部の壁や天井は壊れ、被害は小さくありません。

旅館が被害を受けたのは今回が初めてではありません。11年前の東日本大震災では全壊。翌年に再建したものの、2019年の台風19号では断水で長期休業を余儀なくされました。更に、2021年2月の地震で損壊。修繕した矢先に今回の地震に襲われました。

大浴場も2021年2月の地震で壊れ、借金をして修理を終えたばかりでした。

「こんなんじゃ復興できないですね。地震来るたびに何千万何千万…って借金していったら、もう絶望的になっちゃいます」(旅館経営者の齋藤智英さん)

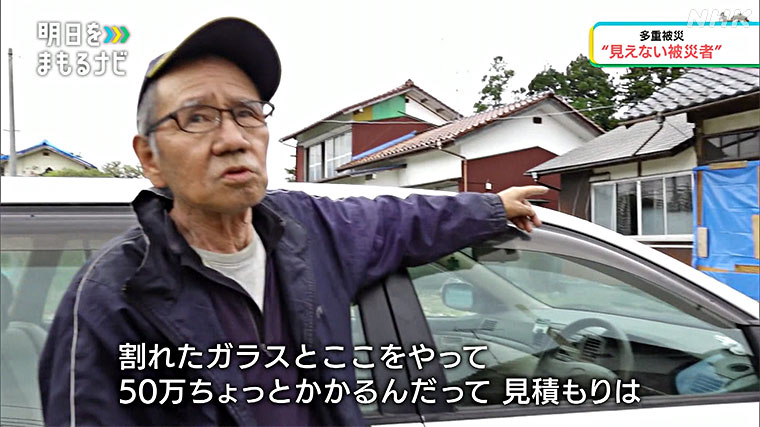

●3度の地震の被害を受けた年金生活者

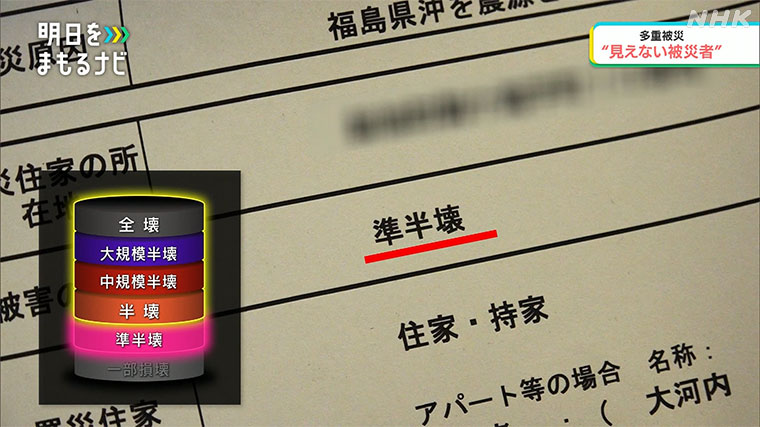

宮城県との県境にある福島県新地町。11年前の震災、去年2月の地震でも被害を受けた大河内薫さんの自宅は、今年3月の地震でほとんどの窓が割れ、家の基礎や屋根にも被害が出ています。

大河内さんは、自宅を解体し、公営住宅への入居を希望していました。ただ、それには条件がありました。

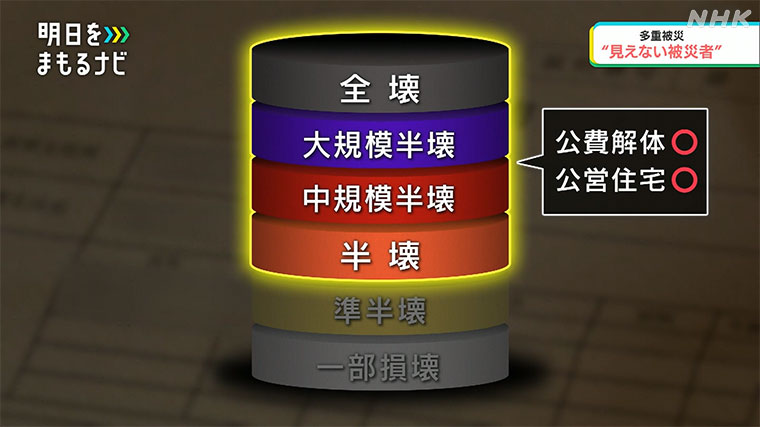

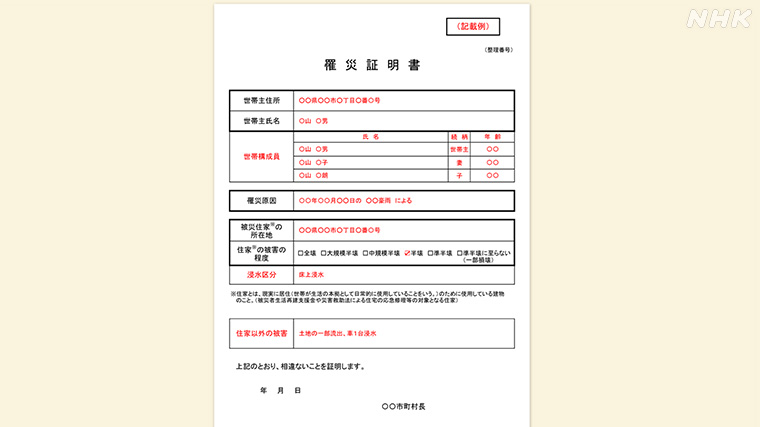

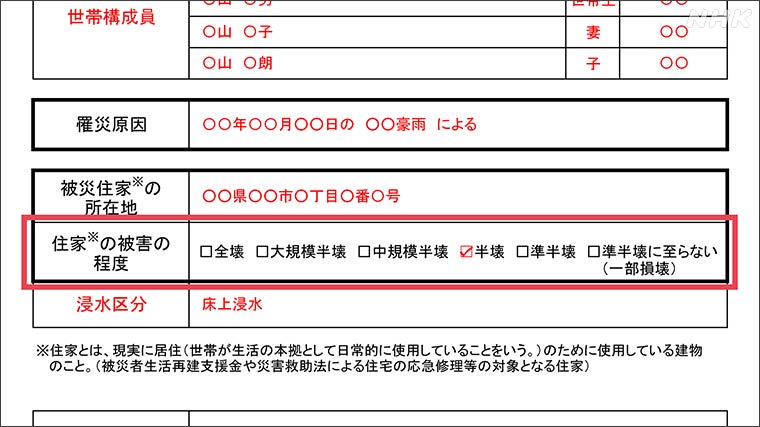

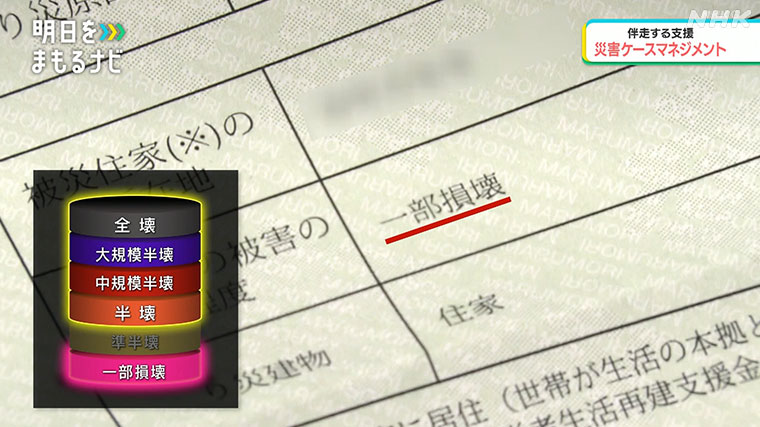

市町村が発行する「り災証明書」で、6段階の被害レベルの「半壊」以上の認定を受ければ、公費で自宅が解体でき、公営住宅に入る道も開けます。

しかし、被災からひと月後、大河内さんの元に届いたり災証明書に書かれていたのは、下から2番目の「準半壊」でした。

準半壊では、公費で自宅を解体できず、公営住宅への入居も認められません。修理費として支給されるのは30万円です。

町の担当者に判定の理由を聞くと「内閣府の指針に基づき、家の外側を調べて判断した結果」とのことでした。

大河内さんの暮らしは年金頼み。自宅を修理するために、この土地を半分売るしかないと考え始めています。

見えない被災者の代表例「在宅被災者」とは?

見えない被災者の代表例が「在宅被災者」です。

「在宅被災者」とは、災害で壊れた家が直せないまま暮らしている人たちのことです。さまざまな事情で避難所へ行けず、自宅にとどまったまま、支援の情報なども得られずに、まさに「見えない被災者」になって取り残されていく。この問題は東日本大震災以降、明らかになってきました。

2020年7月、記録的な豪雨に見舞われた熊本県人吉市。市内を流れる球磨川が氾濫し、死者21人、家屋の全半壊2300棟以上の深刻な被害が出ました。

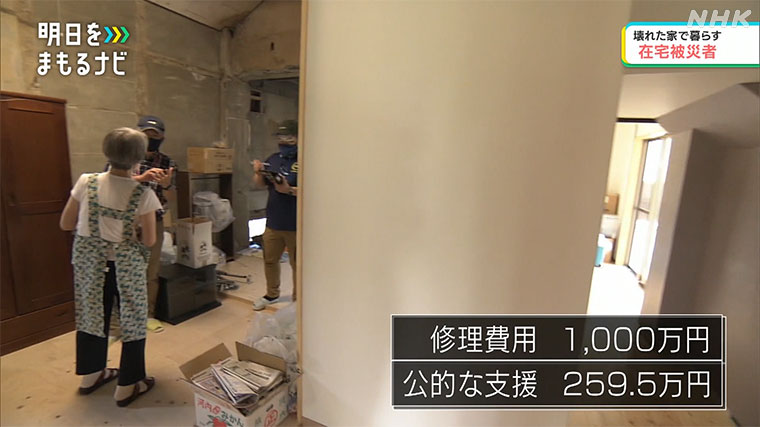

壊れた自宅で暮らし続ける70代の在宅被災者の女性を取材しました。

自宅は1階の天井近くまで浸水し、全壊と認定されました。しかし壁や天井は剥き出しのまま放置され、雨漏りする状態です。

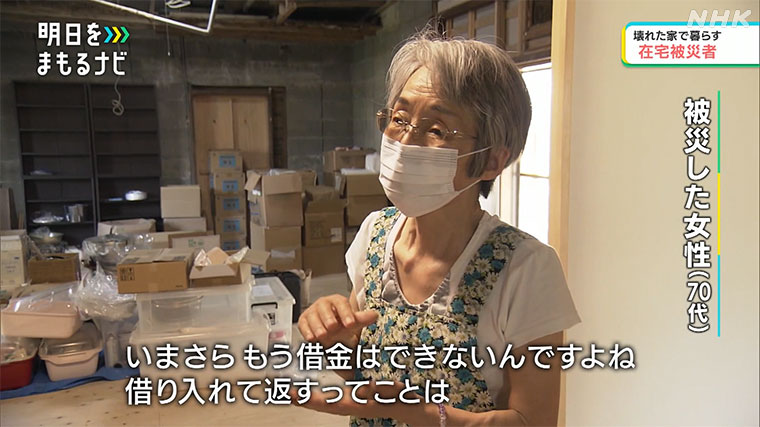

自宅の修理費用の見積り額はおよそ1000万。支援金の260万円ではトイレや台所などしか直せませんでした。

「年金だけしかないですから、いまさら借金できない。だから一番お金のかからない方法は、これ(放置)なんです」(被災した女性)

なぜ在宅被災者が生まれる?被害把握の方法に問題が…

どうして在宅被災者が増えているのでしょうか。

菅野さんは「今の被害を把握するやり方に問題がある」と指摘しています。

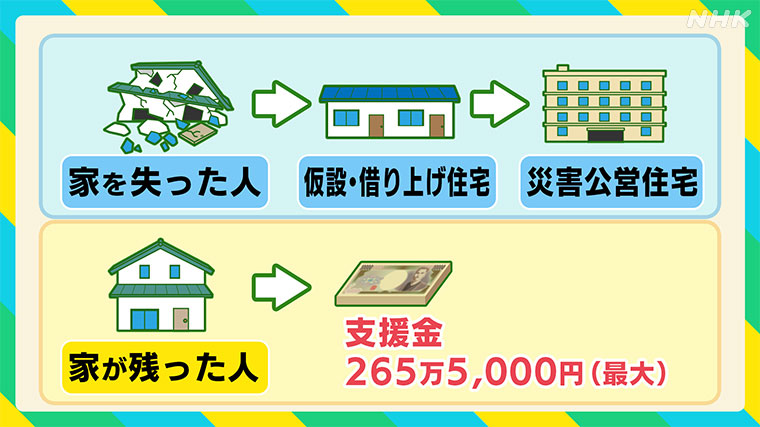

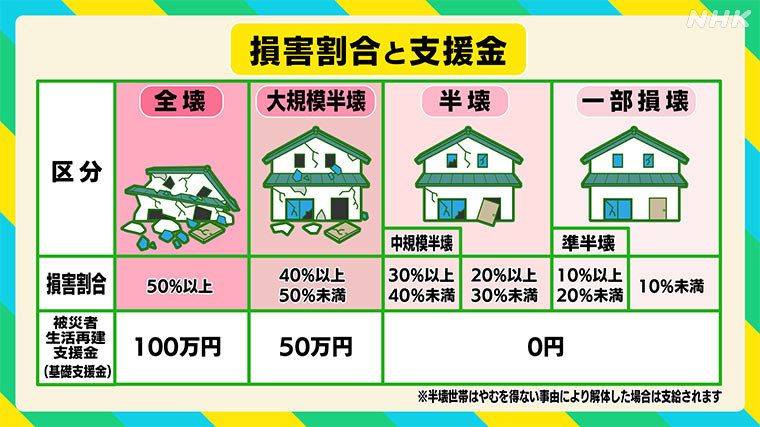

家を完全に失った被災者には、仮設住宅が無償で供与され、自力で家を再建したり、行政が建設した災害公営住宅などに入ることができます。

一方、家が残った人には、最大265万円の支援金が支給されますが、あとは自助努力で、という形の制度なのです。

り災証明は、行政の支援を受けるためにパスポートのような役割を果たします。

これがないと、被災者と認定されず、住宅の再建や修理、保険料や税金の減免といった公的な支援が受けられません。

その中で特に重要なのが「住家の被害の程度」。これで家の修理で使える生活再建支援金の額が決まります。

しかし、「家の修理は被災者の生活再建に大きな位置を占めますが、家の壊れ具合だけで支援の程度を全て決めてしまうことには問題がある」と菅野さんは指摘します。

年齢や病気、家族構成、財力、仕事の有無など被災者を巡る事情はさまざま。災害の際は、個人がふだんから抱えている困難な事情をさらに増幅されてしまいます。そういった人たちが生活再建できずに取り残されてしまうのです。

り災申請のポイントはこちら

《明日をまもるナビ》

熊本地震から5年 再建の日々と備えを考える

(2021年4月28日公開)

自宅が浸水 生活再建のためにやるべきこと(手続き編)

(2021年10月27日公開)

災害被災者への支援制度は、住宅再建以外にもあります。

菅野さんは、

「個人の実情に合わせて支援制度をうまく当てはめていく考え方が必要」と言います。

取り残された被災者を支える取り組み

2022年3月の福島沖地震の被災地では、これまでの制度の壁を乗り越える支援も行われました。

宮城県丸森町は、2019年の台風19号の水害で甚大な被害を受け、復興の途上にある中、2022年3月にも震度5強を記録する地震の被害を受けました。

台風の被災者支援を続けてきた団体の代表、菅野由香理さんはこの3年間、行政の支援から取り残された人たちを支えてきました。

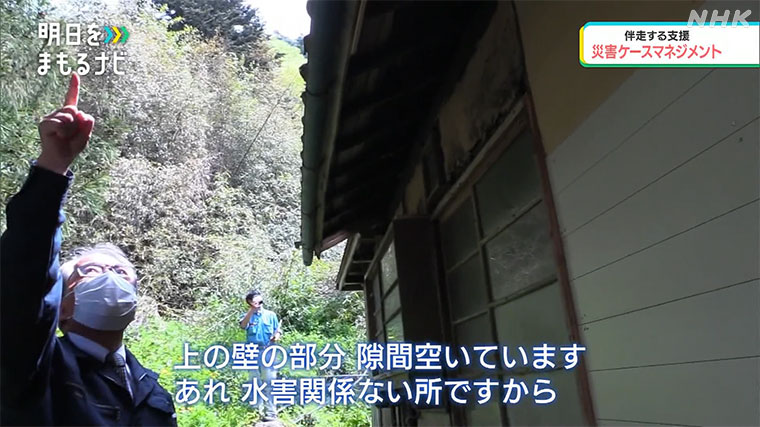

4月のある日、菅野さんは、二人の建築士とともに、地震の被害を調べるために被災した大枝善則さんを訪ねました。大枝さんは3年前の台風でも被害を受けています。

被災者の中には、被害が小さいと思い込み、行政にり災判定を申請しない人もいます。

大枝さんの家は築100年近い建物ですが、建築士は単なる劣化と地震による傷を見分け、被害を見つけていきました。

建築士のアドバイスで、大枝さんは役場にり災判定を申請することにしました。

大枝さんの自宅は、3年前の台風で自宅の一部に土砂が流れ込む被害を受けました。しかし、同様の被害があまりに多かったため、工事が追い付かず、撤去に1年以上かかってしまいました。そのため、家を修理するか解体するかの判断ができないうちに、公費解体の申請期限が過ぎてしまい、そのまま住むしかなくなりました。

菅野さんの調べでは、大枝さんのように復興から取り残される人は町内で50世帯にのぼります。

さらに、大枝さんには家の修理だけでなく、収入や健康などの課題が山積みであることがわかりました。

こうした課題を解決するため、1か月後、菅野さんは災害支援の専門家たちを集めました。

全国の被災地に足を運ぶ経験豊かな神戸大学の学生ボランティアが室内の片付けを担いました。衛生面の改善と、地震の被害を詳しく調べるのが目的です。

災害現場に精通している災害看護学会の看護師は、会話をしながら大枝さんの心身の状態を見ます。

片付いた室内を建築士が確認すると、床の状態が予想以上に悪いことが判明しました。水害で傷んでいた木材が、今回の地震で崩れたようです。

実はこの数日前、役場から届いたり災証明書では、判定は「一部損壊」。行政からの支援金はゼロです。

そこで支援制度に詳しい弁護士が二次調査(再調査)の申請を提案しました。役場の担当者が床の状態を見れば、被害認定のレベルが上がり、支援金が得られると考えたのです。

まだまだ困難な状況は続きますが、最近、大枝さんには笑顔が増えたと菅野さんは感じています。

災害ケースマネジメントの可能性

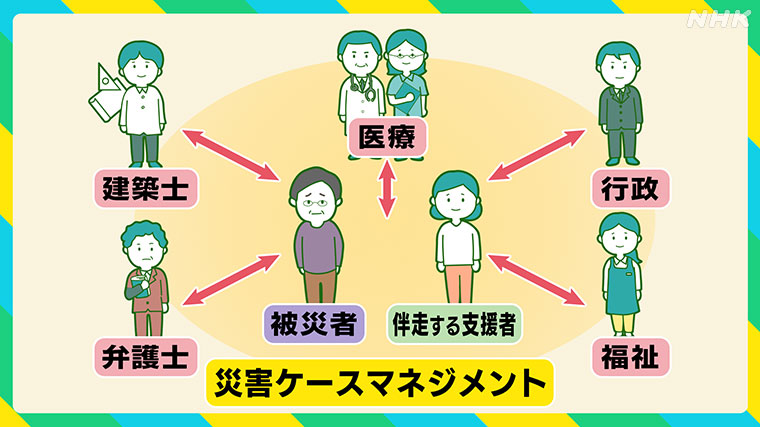

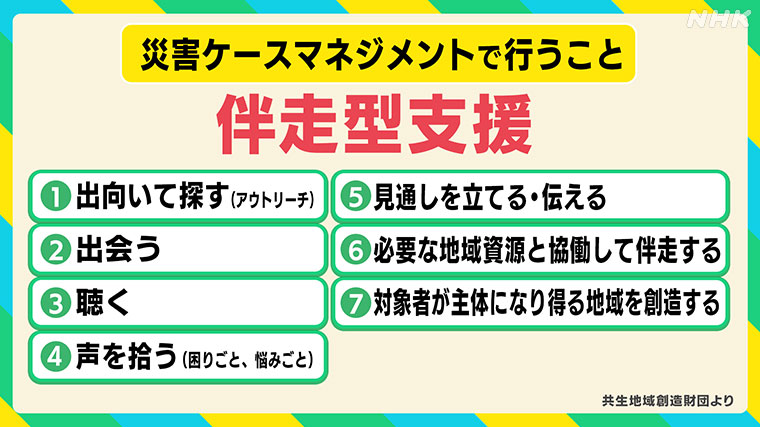

菅野さんが続けてきた支援の形は「災害ケースマネジメント」と呼ばれるものです。

まず、菅野さんたちスタッフが、自主的に被災者の元を訪ね、その人の悩みを聞きとり、課題を整理します。そして、各分野の専門家と連携しながら、家の修復や健康管理などさまざまな支援にあたります。こうして時間をかけて、被災者の生活再建を図るのです。

このような「災害ケースマネジメント」には、たくさんの人が関わるため、菅野さんのように被災者とともに「伴走する支援者」の役回りがとても重要になります。

大阪公立大学准教授の菅野拓さんは、伴走型支援のポイントをまとめました。

「やはり何度も何度も通いながら、信頼関係を作って、少しづつ聴き取れる状態にしなければいけない。この人だったら話してもいいかなと。」

「関係を作って分かってくると、支援のしかた、暮らしの取り戻し方が見えてくる。そこで初めて、被災者も生活をどう取り戻すかを決められる」

地方自治体の中にはすでに災害ケースマネジメントに取り組むところも出ています。国も今年度から災害ケースマネジメントを制度化する方向で動き出しています。

技術×福祉で「つながる支援」

壊れた家屋の復旧や応急処置などに力を発揮するのが、建設土木の重機を扱うような「技術ボランティア」の存在です。家の片付けを手伝う中で、被災者のさまざまな困り事や生活の状況が見えてきます。

その時に、高齢者や障害者などの生活の困り事全般を日頃からサポートしている「福祉ボランティア」が、災害直後から連携するという新たな取り組みが行われるようになってきました。

●災害直後にみんなができることは?(南相馬市)

2022年3月に福島沖で起きた地震から1か月半。福島県南相馬市に、全国から災害現場で活躍してきたベテランの技術系ボランティアが集結していました。

そこにやって来たのは、地元ボランティア「このゆびとまれ」の中井康博さん。技術チームに作業する場所を伝えるのが役割です。

「このゆびとまれ」ができたのは地震の翌日。メンバーは福祉的な視点を持った人たちで、地元で被災者の生活再建を支えるのが目的です。

地震発生から早い段階で、南相馬市では技術と福祉が連携できる体制が作られました。

市民から届くボランティアの依頼のうち、高い技術が必要なものを「このゆびとまれ」が管理、技術チームとの調整を行います。

この日、中井さんたちが事前調査にやってきたのは苅宿智恵子さんの自宅。

以前、地元の業者が張ったブルーシートが緩み、ひどい雨漏りが起きていました。外壁も壊れたままの状態でした。

安心した苅宿さんはスタッフに心細い心の内を話し始めました。

技術と福祉の連携。実は、技術チームも求めていたものでした。

技術チームは家の修復作業をきっかけに、心身の健康や生活面に課題を持つ人を見つけることがあります。しかし専門外であり、次の災害現場に行かなくてはなりません。その後のケアを委ねられる地元の団体がなかなか見つかりにくいという悩みがありました。南相馬の取り組みは、そうした課題を克服する試みです。

「ぼくらだけでは心配なので継続的に見てもらった方がいい。地域のNPOなどが繋がれば安心感がある」と技術チームのコーディネーター樋口裕司さんは話しています。

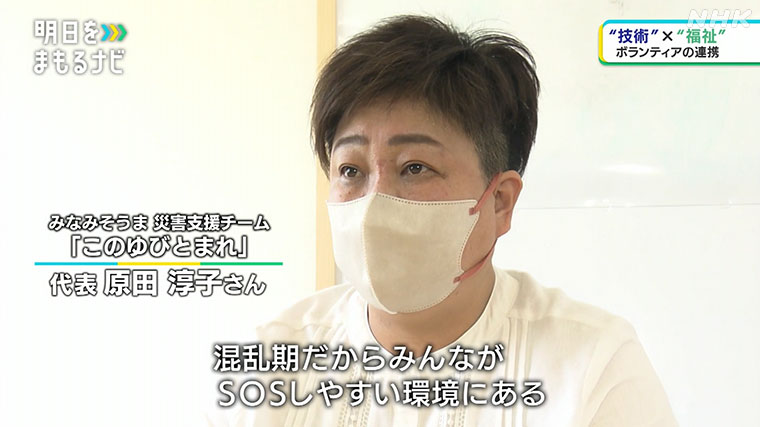

地震からまもなく半年。「このゆびとまれ」は新しい事務所を構え、活動を続けています。 地震直後につながった人たちが、 今も毎日のようにおしゃべりをしにやってきす。

映画やお菓子づくり、コーヒー講座や秋田犬の会など、同じ趣味の人が集まる場を作ることで、子どもから高齢者まで幅広い世代が繋がって欲しいという狙いです。

「このゆびとまれ」代表の原田淳子さんは、平時からスタッフや地域の人同士が助け合う関係を広げることで、次の災害時には復興から取り残される人のない町にしたいと考えています。

●被災者支援 みんなができることは?

大阪公立大学准教授の菅野拓さんは次のように提言しています。

Q 個人としてできる備えはありますか?

火災保険や地震保険も個々人が被災前にできる大事な備えです。制度の上で自助が求められていて、それに対応するためには重要です。

り災証明書を取得することも必ず頭の中に入れておいてください。

地域のつながりも非常に重要です。災害時には、とりわけ相談できる相手やつながれる相手が欠かせません。普段から福祉の担当者や民生委員や町内会の役員などと相談や連絡をしておきましょう。

Q 地域で取り残されている人のために自分ができることは?

災害だけではなく、福祉や環境など、さまざまなNPOや民間のボランティアの活動が地域にあります。そこに積極的に参加しておくだけで、いざそこに災害が起きた時の地域の支援者側になっていくことができます。

「いろんな人が支援者になることができ、つながれる仕組みを平時から地域に作り、支援が受けられるようにすることが大事だと思います」(菅野さん)