NHK青森コンテンツサイト

青森ミライラボ#004 なぜ?八戸でサバがとれない...

長谷川薫(記者)

長谷川薫(記者)

2022年03月01日 (火)

全国有数の水揚げ量を誇る“八戸港”を抱える八戸市は、古くから漁業の街として知られてきました。

去年(2021年)11月、青森局から八戸支局に転勤となった、釣り好きの私=記者の長谷川は、市場には連日さまざまな魚が水揚げされ、にぎわいを見せると聞いて楽しみにしていました。

しかし、行く先々で耳にしたのは“不漁”の2文字ばかり。

取材を進めると、環境の変化などから、八戸の漁業に異変が起きていることがわかってきました。

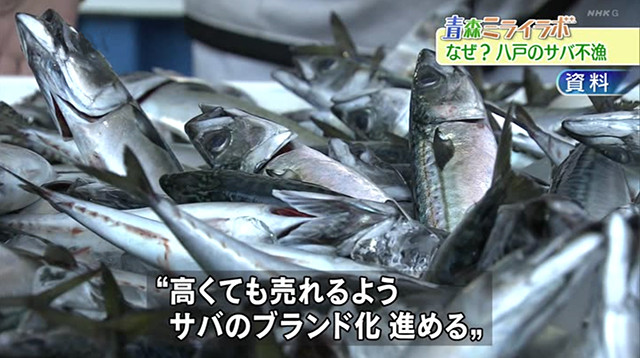

ブランド化も進む八戸のサバ

八戸港で水揚げされる魚の代表格と言えばサバです。

サバは“大衆魚”として親しまれていて、よく食卓にあがるという家庭も多いのではないかと思います。

八戸のサバは、秋から冬にかけて水揚げされ、このシーズンには「八戸前沖さば」というブランドで売り出されます。

去年12月、取材に訪れたのは、この「八戸前沖さば」がいつでも食べられることを売りにした八戸市内の居酒屋です。

店オリジナルの“サバの串焼き”をほおばっていたお客さんに聞いてみると「すごく脂がのっていて、こんなサバは食べたことがない!」と上機嫌でした。

八戸のサバは地元で愛される食材の1つです。

八戸のサバ 水揚げ量は減少傾向

八戸の漁業を支えてきたサバ。

水揚げ量が最も多かったのは昭和53年の45万6000トン余りで、全国で水揚げされたサバの3割を占めました。

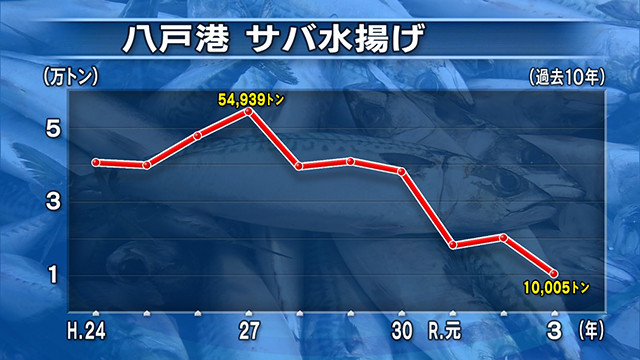

しかし、去年1年間の水揚げは約1万トンで、この15年でも最も少なくなりました。ここ10年で最も多かった平成27年と比べると5分の1以下と急激に落ち込んでいます。

八戸港で水揚げされるのはマサバで、三陸沖より北の沿岸部でとれるものが中心です。

例年は秋口から冬にかけて水揚げされるのですが、去年のシーズンは、例年ならまだサバを水揚げする漁船が見られる12月も、市場に活気はありませんでした。

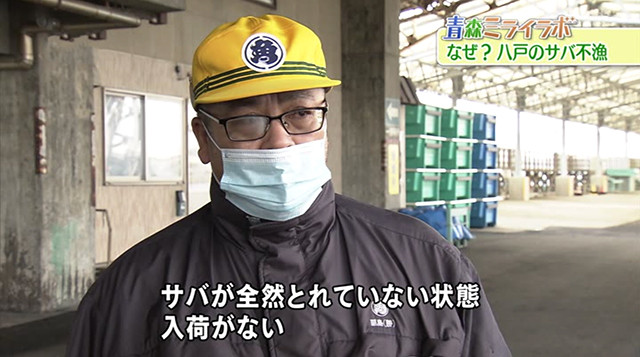

閑散としている魚市場で担当者は“サバが全然獲れておらず入荷がない”と肩を落としていました。

サバ不漁の原因は?

いったいなぜ、八戸のサバの水揚げ量が落ち込んでしまったのでしょうか。

サバがその数を減らしているのでしょうか。

私は不漁の原因を探るべく、横浜にある国の水産研究・教育機構の研究所を訪ねました。

ここの研究グループのリーダー、由上龍嗣さんは、20年近くにわたってサバの生態の研究を続けています。

なぜ、八戸周辺でサバが取れなくなっているのか聞いてみると、意外な答えが返ってきました。

八戸周辺を含めた日本付近の太平洋のマサバは数が増えているというのです。

水産研究・教育機構 由上龍嗣さん

「2013年以降は過去最高レベルにマサバの資源量が増えている。つまりサバの数が減ったので、八戸のサバの水揚げが減ったというわけではない」。

サバはかつて大量に獲られ、その数が減ったことがありました。

30年ほど前からは国が漁獲制限をかけていて、こうしたことなどからその数が増えているというのです。

“海水温の上昇が影響”

ではサバが増えているのに、八戸の水揚げが減っているのはなぜなのでしょうか。由上さんは“八戸周辺で海水温が上昇していることが影響している”と指摘しています。

どういうことかというと…。

マサバの大きな群れは秋ごろ、北からの冷たい海流=親潮に乗って八戸周辺にやってきます。これまでは、こうして沿岸まで来るマサバを取って八戸港で水揚げしていました。

しかしここ数年、海流の動きが変化してきていると由上さんは言います。

この影響で津軽海峡を通って日本海側から暖かい海水が流れ込むようになりました。これによって八戸周辺でも海水温が上がっているというのです。

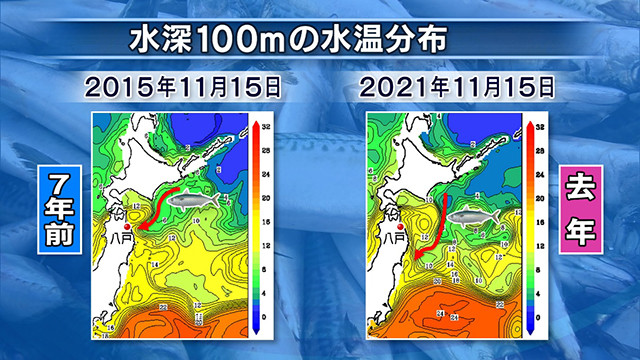

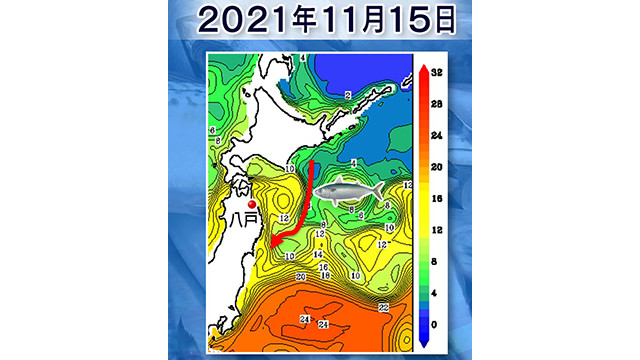

サバ漁が最盛期を迎える11月の水温を示したデータにサバの動きを合わせて分析すると、去年は八戸周辺の海水温が上昇し、これを避けるようにサバが移動している様子が見て取れます。

由上さんは、冷たい海流に乗って移動するサバは冷たい水を好むため、温かくなった八戸沖に近づかなくなっていると分析していて、これがサバ不漁の原因になっていると指摘しています。

そして、こうしたことの背景には気候変動の影響がある可能性もあるといいます。

水産研究・教育機構 由上龍嗣さん

「急に海洋環境がもとに戻ることは考えにくく、今後しばらくは八戸の水揚げが少ない状況は続いてしまうかもしれない。八戸の漁業は変わっていかなければいけない時代になってきた」

サバがいるなら なんとかとれないの?

由上さんの話では、これまで沿岸まで来ていたマサバが、八戸周辺の海水温が上がったために寄りつかなくなったということでした。

つまり、沖合にはサバがいるということなので、沖合まで行って漁をすれば以前のようにサバが取れるのではないか。

そう考えた私は、漁業の関係者に聞いてみたのですが、そんなに単純ではありませんでした。

サバが八戸に近づく秋ごろは台風などで海が荒れることが多く、安全のため漁のほとんどが沿岸で行われているというのです。

また、サバは傷むのが早いため“水揚げするまでに時間がかかる沖合での操業では鮮度を保てない”という意見も聞かれました。

沖合でサバを取るのはなかなか難しいようです。

地元の水産加工会社が苦境に

八戸のサバが不漁となり、対応に苦慮しているのが地元の食品加工会社です。

しめさばを作って販売する会社の経営者、秋山兼男さんは10年間、サバの加工一筋でやってきました。

“脂がのっておいしい”と、材料の8割に八戸港で水揚げされたサバを使い、全国に向けて販売してきましたが、去年の不漁を受けて、販売戦略の見直しを迫られています。

保存してある八戸のサバは3月には底をつき、材料のほとんどが県外で水揚げされたサバになってしまうといいます。

しめさばの加工会社を経営 秋山兼男さん

「会社が継続できなくなるので、サバの産地は変わるけど品質は保証するからと言って理解してもらうしか生き残るすべがない」

八戸のサバの水揚げ量が回復するまで経営を維持していくために、サバ以外の魚の製品を作ることも検討していかなければならないと考えています。

しめさばの加工会社を経営 秋山兼男さん

「海の中に入ってサバちゃんに“来てね”と言って答えが出ればいいけど、そうはいかないので、サバで培ってきた技術・ノウハウでおいしいものを作っていくのが現実的ではないかと思う」

どう向き合う? サバの不漁

取材をしていると、漁業関係者からは「自然が相手なのでとれないものは仕方がない」といった諦めの声も少なからず聞かれました。でも、何もしなければ、水産業全体が先細りになっていってしまいます。

こうした中、「八戸前沖さば」のブランド化を進めている、地元の水産加工業者などでつくる協議会は、これからも不漁が続くことも見据え新たなアプローチを考えています。

サバが高値で取り引きされる首都圏への売り込みに力を入れることです。

〝大衆魚〟というイメージが強かったサバのブランド価値を高めることで、少しでも高い値段で売れるようにし、漁業者などが収益をあげられるようにしていこうというのです。

最近は八戸のサバだけではなくスルメイカや日本海のハタハタなども不漁となるなど、漁業全体を取り巻く状況が厳しくなっています。

青森県の基幹産業である漁業を守っていくためにも、不漁の原因を明らかにした上で早急に対策を打っていく必要があります。

私も漁業に関わる取材を継続していこうと思っています。

編集部

編集部

編集部

編集部

砂川侑花(記者)

砂川侑花(記者)

諸冨泰司朗(記者)

諸冨泰司朗(記者)

髙橋昴平(記者)

髙橋昴平(記者)

編集部

編集部

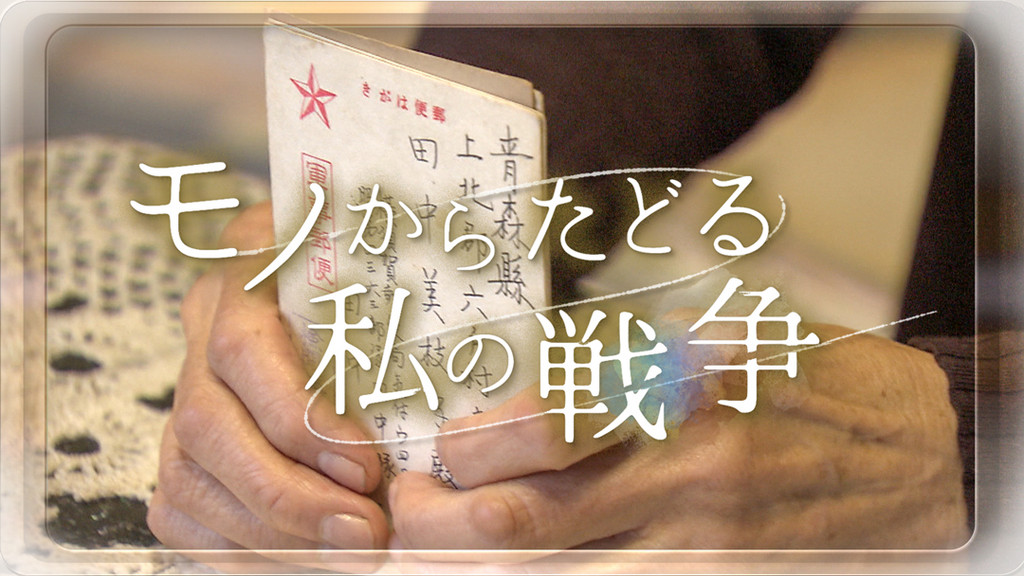

「モノからたどる私の戦争」編集部

「モノからたどる私の戦争」編集部

諸冨泰司朗(記者)

諸冨泰司朗(記者)

本橋 彩子(キャスター)

本橋 彩子(キャスター)