クリックで拡大表示 |

かしこまった席のお花には、青磁の花生(はないけ)を。

透明感のある青が、上品な趣(おもむき)です。

青磁の器を置くだけで、床の間に気高い雰囲気が漂います。

|

|

ちょっと気取った料理にも、青磁の器がよく合います。

料理が引き立つのは、青磁ならではの気品があってこそ。

|

大阪市立東洋陶磁美術館 蔵 |

青磁とは、鉄を含んだ釉薬(うわぐすり)が青く発色することで生み出される焼き物です。

その起源は古代中国。

12世紀ごろには、現在の青磁のお手本とされる名品が作られました。

|

|

青磁は、中国で皇帝たちのために作られ、皇帝たちに愛されてきた特別な器です。

本来その形は、宗教的な儀式に使われた青銅器をかたどったものでした。

そして、色は「玉(ぎょく)」、つまり翡翠(ひすい)を摸したと言われます。

青銅器の形に、翡翠の色… 青磁は、最も高貴な器とされました。

|

クリックで拡大表示 |

十二世紀の初めごろ、皇帝のために青磁を焼いた窯(かま)、「汝窯(じょよう)」の跡。

汝窯の歴史は、わずか20年ほど。その間に、史上最高峰の青磁が作られました。

今残っているのは、世界で70点ほどです。

|

クリックで拡大表示

大阪市立東洋陶磁美術館 蔵 |

日本にある汝窯の青磁三点のうちのひとつ。

水仙などの花を水栽培し、宮廷を飾りました。

青磁は、その後も中国の限られた窯だけで作られました。

最高級の輸出品として、鎌倉時代の日本にも伝えられます。

青磁といえば「青」。その色に注目しましょう。

青は、空や海、宝石などに見られる色。古来、人は深い憧れを抱き続けてきました。

明るい水色から緑に近い色まで、時代や窯によって「それぞれの青」が焼かれました。

青磁の最高峰、汝窯(じょよう)の青を見てみましょう。

透き通った神秘的な色合いです。

|

|

汝窯の青を現代によみがえらせようとする人がいます。

30年前に、台湾の故宮博物院で見た器に感銘を受け、その再現を目指してきた陶芸家・島田幸一さんです。

かつて皇帝たちは、どのような青を理想としたのでしょうか・・・

島田「青い色といっても、空の色から、湖の色から、いろいろあります。その中から、雨の過ぎ去った後の雲の切れ間から見える空の色、つまり「雨過天青雲破処(うかてんせいくもやぶれるところ)」という色を求めたのです。」

十世紀、中国の皇帝・柴栄(さいえい)は言いました。

『「雨過天青雲破処」の器を持ち来たれ』

|

クリックで拡大表示 |

刻々と変わる空の色・・・雨過天青の印象もまたさまざまです。

それが、青磁の多様な青を生みました。

青磁鑑賞、最初の壺は、「雨上がりの空を見よ」。

|

クリックで拡大表示 |

「青」の秘密は、器の表面を覆う釉薬(うわぐすり)にあります。

釉薬とは、植物の灰を溶いた液体に、長石という石の粉を混ぜたもの。

高温で熱するとガラス質に変化して、器に色つやと強度を与えます。

青磁の釉薬には、わずかな鉄が含まれていて、それを焼くと、独特の青が生まれます。

しかし、青磁の釉薬を使えば、必ず青くなるわけではありません。

|

クリックで拡大表示 |

窯の中の酸素を限りなく少なくすることが、発色の鍵。

こうすることで、釉薬に含まれる酸素が燃焼に使われます。

|

|

普通、焼いた鉄は茶色くなりますが、酸素を奪われると青く発色するのです。

|

クリックで拡大表示 |

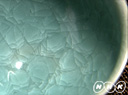

焼き上がった青磁の表面。柔らかく光を反射しています。

ここに、もう一つ、独特の「青」の秘密が隠されています。

断面を見てみましょう。 |

クリックで拡大表示 |

拡大すると、大小さまざまの泡が・・・窯焚きの際に、空気が釉薬に閉じ込められたのです。

この泡によって光が乱反射し、柔らかな色調を生みます。

釉薬の配合や窯の中の条件を操作することで、古来、多様な青が作られました。

雨上がりの空・・・そこに、あなたの理想の青が見つかるかもしれません。

|