|

日本でも、アールヌーヴォーのガラスは大変な人気があります。こちらの専門店でも、お気に入りの逸品を探すお客さんが絶えません。気になるのはそのお値段。いったガレってどのくらいなんでしょう?

店主 「幅が結構広くって おやすいものですと数十万円から、高いものだと億を超えるものまでございます。」

谷 「へえーっ。ちょっと、見せていただけませんか?」

|

|

店主の野依さんが持ち出してきたのは二つの花瓶。どちらもガレの作品です。

こちら、写実的なタッチで繊細に表現された赤い薔薇。対するこちら、淡いピンク色はもくれんの花です。

店主「こちらの作品は花の細部や葉の部分がとても細かく描かれたとてもきれいな作品でございます。ただ、お値段的にいいますと、こちらの作品のほうが二十倍ぐらい高くなってしまいますね。」 |

|

谷 「ええっ 20倍!どこがそんなに違うの?」

店主 「そうですね、こちらの作品は、特に黄色の素地の部分に模様はいれられておりません。それにくらべてこちらの作品は、素地の部分に紫色ですとか、青い部分、まだらの模様がいれられております。これこそガレの真髄ということがいえると思います。」

|

|

はい、これが最初のツボ、「花や虫より素地が主役」。

花や虫より、その背景の素地の部分が、超一級品を見分るポイントなのです。

ヴェネツィアガラスやボヘミアガラスなど、ガレ以前は、透明なガラスをつかうのが一般的でした。透明な素地に、彫刻や模様を施すのです。この常識をひっくり返したのがガレでした。

|

クリックで拡大表示 |

ガレの傑作といわれる作品です。

描かれているのは一匹の蜻蛉。 かすかな羽ばたきまで聞こえてきそうな羽の表現。しかし、蜻蛉の周囲、不透明な素地の部分を見てください。大理石を表現したものだといわれています。

大理石の上を飛ぶ蜻蛉・・。詩情豊かなシーンが生まれました。

|

クリックで拡大表示 |

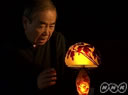

素地を不透明にすることで、光をガラスの中に閉じ込め、背景を作り出したガレ。

ここでは、複雑に色を重ね、いくつもの炎がゆらめいています。 炎の中にさくクロッカスの花。 幻想的な光景です。

鈴木 「様々な質感をもった素地を背景に使うことで はなとか虫がどういう空間のなかで生きているか、あるいはどういうふうに活動しているかという、そういう空間の中でのストーリーガ生まれている そこがガレの素地の魅力の重要なポイントだと思いますね。」 |

|

超一級品の素地は、どれも複雑な色合いと、独特の質感を持っています。しかしこうした素地を生み出すには驚くほど高度な技術が必要でした。

ガラスは、ケイセキと呼ばれる鉱物を原料として、およそ1400度の熱で溶かし、形をつくっていきます。

本来透明なガラスに色をつけるためには、さまざまな金属や鉱物をガラスといっしょに溶かし込んでいく必要があります。 |

|

形を整えたらゆっくりとさましていきます。長い時間をかけて温度を下げていく除冷炉を使います。

取り出したガラス。ひびが入っています。冷やしていく過程でガラスも鉱物もちぢみます。そのスピードが微妙に異なるため、われてしまったのです。もっと複雑な色合いを出そうとすれば成功させることは至難の業です。

|

|

三浦 「ガレの場合の色数の多さっていうんでしょうか。これはもう厳密にいうと何色あるかわからないんですけど。 それらがすべて割れないでお互いになじんでいる。

まずどうやるとこの色が出るのかが根本的にわからない。万が一その色ができたとしても、それとガラスがあうかどうかっていうのはまた別の話で。

こんな微妙な数字をまぜこぜしてなおかつ割れずに残っているっていうのはすごいなと思います。」

|

クリックで拡大表示 |

ガレ晩年の究極の一品です。 夜空にひっそりと咲く花。

一体この素地には、どれほどの色が使われているのでしょう。見つめていると、無限の奥行きや広がりさえ感じられます。

谷さん、 ガレの優れた作品では、素地こそが主役だということ、おわかりいただけましたか?

|

クリックで拡大表示

クリックで拡大表示