首都直下地震 帰宅困難に備え訓練 LINEで避難誘導・群集雪崩予測も

- 2023年2月9日

12年前の東日本大震災では公共交通機関が使えなくなり、都内だけでも352万人の帰宅困難者が発生したと推計されています。東京都は、首都直下地震などでは帰宅困難者が450万人を超えると想定し、対応が急務となっています。

こうした中、東京都と埼玉県では、帰宅困難者を誘導する訓練が行われ、都内では通信アプリのLINEを活用して避難を誘導する初めての訓練も実施されました。

いったいどのようなものなのか、原大策アナウンサーが体験してきました。

駅員 “一時滞在施設へ誘導など 手順確認”

埼玉県や川口市などが行った訓練は、首都直下地震で公共交通機関が使えなくなり駅などに帰宅困難になった人たちが大勢いるという想定で行われました。

JR京浜東北線の川口駅では駅員が乗客役の人たちを駅の外に避難させたあと、近くにある一時滞在施設に誘導していました。

一時滞在施設になっている「川口総合文化センター」では、避難してきた人に食料や水などを渡したり、けがの有無や体調に異常がないかをチェックシートに記入してもらったりする手順を確認していました。

また、地震から4日目を想定して、障害者や妊婦、高齢者など配慮を必要とする人たちを自宅近くまで送り届ける訓練も行われ、バスへ案内する手順などを確認していました。

川口市によりますと、市の地域防災計画では川口駅周辺でおよそ2万人の帰宅困難者が出るおそれがあるとしています。

埼玉県災害対策課 佐保貴之 副課長

「帰宅困難になった場合はあわてず身の安全を確保してから、自治体の職員などに従い冷静に動いてもらいたい」

東京都内 “LINE活用 避難誘導へ”

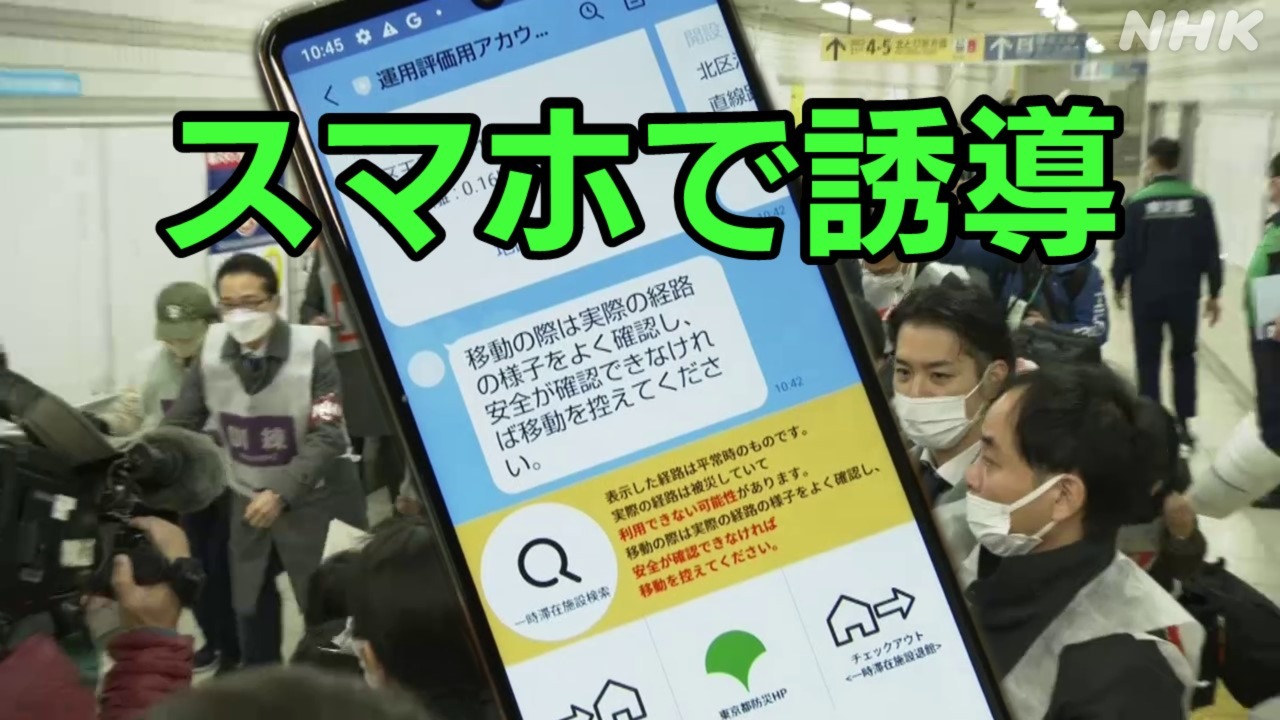

一方、東京都内では首都直下地震などが発生した際に公共交通機関が止まって帰宅できない人が駅などに集中することを防ぐため、通信アプリのLINEを活用して避難を誘導する初めての訓練が行われました。

訓練は、首都直下地震が発生して電車が止まり、大勢の帰宅困難者が発生したという想定で東京都や鉄道事業者などが、北区のJR王子駅周辺で行いました。

訓練では、帰宅困難者の避難誘導に携帯電話の位置情報を活用する、都が開発中のシステムが使われました。

これは、LINEを活用して最寄りの一時滞在施設までのルートを確認できるほか、施設で必要になる名前や住所などを登録できるもので、参加者はスマートフォンで最寄りの一時滞在施設へのルートを確認しながら避難できます。

原アナウンサー “LINE活用の避難誘導” 体験

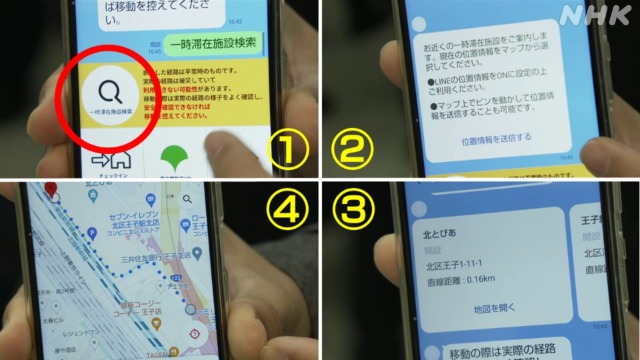

原大策アナウンサーが訓練に参加して、最寄りの一時滞在施設まで避難してみました。

原大策アナウンサー

「一時滞在施設検索というボタンがありまして、これを押しますと自分の位置情報を送信する画面が出てきますので、自分がどこにいるか情報を送ります。すると最寄りの一時滞在施設が表示されます。この中から『北とぴあ』を目指していきたいと思います。地図を開く。そうすると現在地から『北とぴあ』までのルートが示される。これに従って歩いていくというわけなんですね」

ルートの表示に従って、まずは地上を目指します。

先ほど電車が止まっているアナウンスがありました。

「多くの人が滞留している可能性がありますね」

道中、多くの人が滞留していると想像しながら施設に向かいます。

「『北とぴあ』がありました!」

どこをめざせばいいのかわかるので安心感があります。

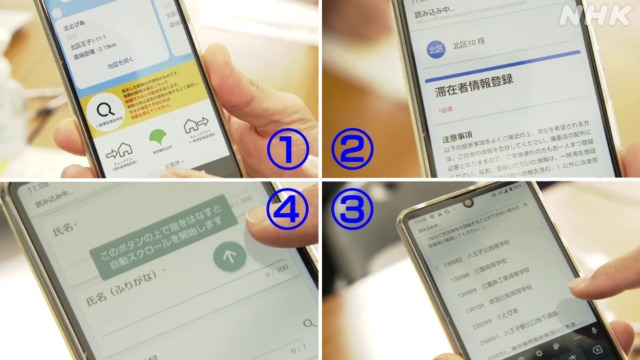

一時滞在施設に到着

ここでもスマートフォンを利用して手続きを行います。

一時滞在施設に入る際は、まずチェックインのアイコンをタップします。

そして、施設名や名前、ふりがな、自らの住所などを入力する仕組みになっています。

原大策アナウンサー

「避難の開始から滞在場所まで自分が使い慣れているスマートフォンが使えることは安心感がありました」

参加者

「それぞれの携帯で、近くの施設がわかるのは便利です。ただ、登録する操作が複雑で、もう少しシンプルにしてほしい」

東京都 西平倫治 事業調整担当課長

「先日もトルコで地震があったが、発災直後は多数の帰宅困難者が救助活動の妨げになる可能性もある。施設の開設情報などをリアルタイムで必要な人に届けて誘導につなげられるメリットがある」

東京都 “令和6年度中の本格的運用目指す”

東日本大震災では都内だけで352万人の帰宅困難者が発生したと推計されています。

また、都は首都直下地震などでは450万人を超えると想定し対応が急務となっていることから今後システムの改修を進め、令和6年度中に本格的に運用できるようにしたいとしています。

一方、災害時には、通信障害が起きるおそれもあり、システムが活用できなくなるおそれもあることから都は、家族の安否確認の方法として災害用伝言ダイヤルを使うことなど、ふだんから家族で災害時の備えや対応を話し合ってほしいとしています。

「群集雪崩」予測 “注意促す”

帰宅困難者が集中すると道路の渋滞が発生し救助の遅れにもつながるほか、「群集雪崩」などが引き起こされるおそれもあります。

そのため、東京都は最新のデジタル技術を活用した対策に取り組んでいます。

今回のLINEを活用した一時滞在施設への誘導に加え、帰宅困難者がいる場所を携帯電話の位置情報を使って把握しようというシステムの開発も進めています。

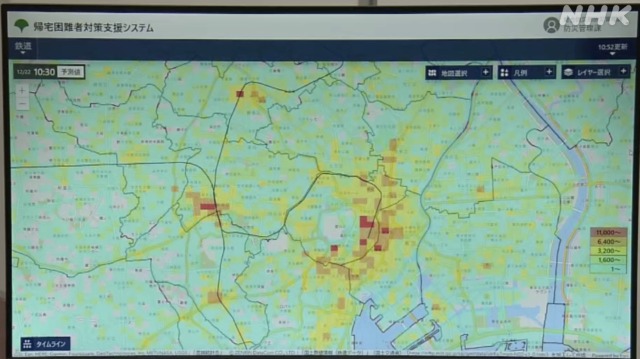

携帯電話会社などの協力を得て、個人の特定につながらない形で情報提供を受け、250メートル四方に人がどれだけ集まっているか把握します。

人の密集度合いは地図上に表示され、密集している場所は、250メートル四方ごとに赤く色づき、人が少ない場所は青色になるといった方法が検討されています。そして、密集が確認された場所に今後も人が集まると予想される場合、その地域にいる人の携帯電話に注意を促すことにしています。

都は、システムの表示方法など詳細を固めた上で今回の訓練で使われたLINEを使ったシステムとともに再来年度、令和6年度には本格的な運用を始めたいとしています。

こうしたシステムが運用されれば全国でも初めてになる見通しだということです。

都公表 帰宅困難者 最大453万人

都が、2022年に公表した被害想定では都内に人が集中する昼ごろに大地震が起きて電車などの交通機関に大きな影響が出た場合、最大で453万人の帰宅困難者が出るとしています。

一方、この中には、学校や職場など、屋内にとどまることができる人数も含まれていて、外出先で被災して行き場を失う人の数は都内全域でおよそ66万人にのぼります。

また、都内の主要駅の周辺で行き場を失う人は15万7000人あまりとしています。

主要駅で行き場失う人の人数

東京駅 2万8630人 新宿駅 3万7569人 上野駅 1万6298人 品川駅 9570人 蒲田駅 5995人 渋谷駅 1万7563人 池袋駅 1万4061人 北千住駅 4145人 八王子駅 5860人 町田駅 6066人 立川駅 1万1450人

東京都は行き場を失った人が1か所に押し寄せたり、一斉に移動したりすると、「群集雪崩」などの2次被害が起こるおそれがあるとしています。

一時滞在施設の指定進めるも十分な量を確保できず

こうしたことから東京都では、区や市と連携して駅周辺のビルや商業施設に対して帰宅困難者を受け入れる、「一時滞在施設」の指定を進めています。

一方で、都内全域で行き場を失う帰宅困難者およそ66万人に対し、確保できている一時滞在施設の人数は、およそ44万人分と不足しています。そのため都は、事業者が再開発を進める際に、帰宅困難者の受け入れも求めるといった対応を進めています。