日本の水力発電発祥の地 三居沢発電所の歴史!

今回のみやぎUP-DATEでは、こちらの投稿にお応えします!

青葉区にある登録有形文化財・三居沢発電所。

市街地に発電所があるのは全国的にも珍しいことだそうです。

どんな歴史があるのか、調べてきました!

三居沢電気百年館へ!

さっそく、三居沢発電所のお隣、「三居沢電気百年館」へ向かいました。

東北の電気誕生100年を記念して、昭和63年に建てられたものです。

ここでお話を伺うのは、東北電力の志子田 豊文さん。

| 志子田さん 「ここは正確には“日本初の水力発電所”ではないんです。 発電所より前に紡績工場があり、紡績工場の機械に発電機を付けて工場の電灯をつけた。 水力で発電を行ったのが日本初ということで、“日本の水力発電発祥の地”なんです。」 |

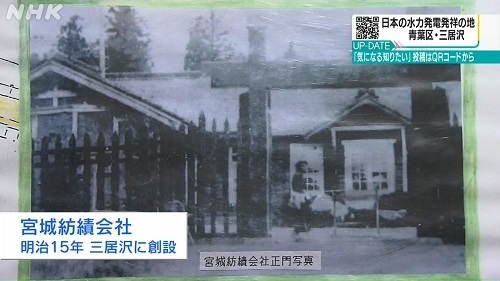

明治15年、三居沢に設立された「宮城紡績会社」

その工場では、広瀬川の水を使った水車で紡績機械を動かしていたそうです。

そして明治21年、その水車に発電機を取り付けて工場内に電灯をともしたのが「日本初の水力発電」だったのです。

その後、紡績よりも電力への需要が高まったため、現在の「三居沢発電所」が建設されました。

明治43年に運転を始めて今に至りますが、この発電機は当時の部品も使いつつ、今でもおよそ2300世帯の電力を発電しているそうです。

発電所の水は広瀬川から!

ここからは、東北電力の天野 修一さんに案内していただきます。

まずは発電所の裏にある水槽を見せていただきました。

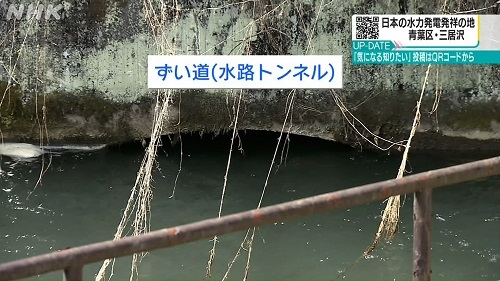

| 天野さん 「こちらが水槽です。 川の水を、ずい道(水のトンネル)を通してこちらに持ってきて一度流速を弱めます。 泥を沈めてから発電所に水を導水するためのものです。」 |

広瀬川から水を引いているずい道ですが、これも明治時代に作られたものなんだそうです!

水の取り込み口・取水ダムへ!

1.7キロもあるずい道。

その水の取り込み口が山の向こうの青葉区・郷六にあるということでこちらも案内していただきました。

| 天野さん 「ここが三居沢発電所の取水ダムです。 広瀬川の水をせき止めまして、ずい道の方に水を導引しています。」 |

| 安藤さん 「あの時代にここまでの距離を掘ってまで電気をともそうとした人の気概ってすごいですよね。」 |

| 天野さん 「そうですね。本当に素晴らしいと思います。 私たちも今ある技術を十分生かしながらこの古い設備を守っていきたいと思います。」 |

便利な生活のウラに“先人の努力”

| 安藤さん 「電気を当たり前のように使っていますが、その背景にはこうした先人たちの並々ならぬ努力があったということ。 こういうことにも思いをはせながら大切に使っていきたいと思いました。」 |

編集後記

重機もない時代に手掘りでこの距離のずい道を造った労力は、想像を絶します。

夜間も紡績機械を動かすために始めたことだそうですが、その仕事熱心な姿勢が今の生活にかかせない電気を生んだのだと思うと、真摯に仕事をしていた先人たちに頭が上がらない気持ちです。

私もその姿勢を見習って、日々の仕事一つ一つを大切に、より一生懸命に取り組んでいこうと気持ちが引き締まりました。

今回取材に伺った三居沢電気百年記念館は見学無料でどなたでも入ることができますが、現在は新型コロナウイルス感染対策のため人数が多い場合は事前に予約が必要になっているということです。

展示物も豊富な「三居沢電気百年館」、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

みやぎアップデートでは皆さんから「気になる・知りたい」を募集しています。

投稿は、こちらの投稿フォームか

ツイッターで #みやぎUPDATEをつけてお送りください。