2019年10月29日 (火)悲しいことだ~医師のいないまちに行った医学生~

※2019年7月31日にNHK News Up に掲載されました。

女性は医師免許を持っていませんでした。それでも多くの子どもたちの診察にあたり、男の子の死を目の当たりにすることもありました。でも、何もできませんでした。悲しむ間もなく、子どもは次から次へとやってきます。

ネットワーク報道部記者 飯田耕太

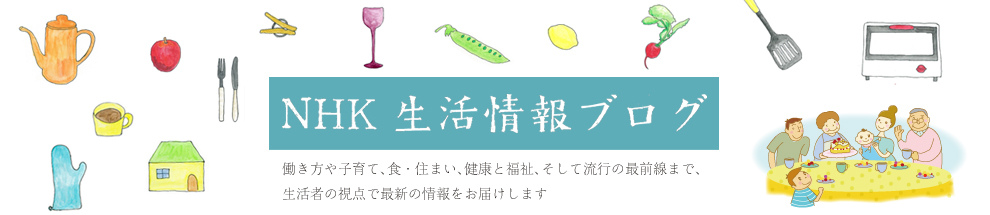

「ハイ、大きく息を吸って」 「疎開学童へ優しい医療班」

「疎開学童へ優しい医療班」

新聞記事です。昭和19年11月に書かれました。聴診器をあてられてはにかむ子どもとともに、白衣で写る若い女性の姿。

「ご安心下さい・栄養健康申分なし」

見出しにはそう書かれていました。でも申し分のないことばかりではありませんでした。

疎開した子どもたちのもとへ

75年ほど前、世界では多くの国が武器をとり、人を殺し合っていました。

その時期、日本に「学徒医療隊」と呼ばれる任務についた医学生がいたことはあまり知られていません。医師になるためにまだ勉強が必要な学生が疎開していた子どもたちのもとに派遣されたのです。

都市での空襲に備え、親もとを離れて地方に避難する「学童疎開」をした子どもの数は40万人以上になります。そこで待ち受けていた大きな問題が医療でした。

疎開先の2割が“無医村”

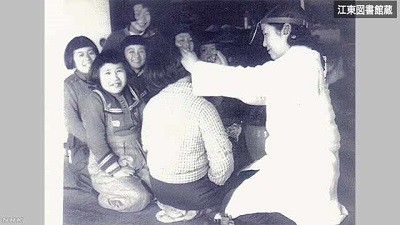

北海道大学に長年、学童疎開を調べている研究者がいます。逸見勝亮名誉教授です。 北海道大学 逸見勝亮名誉教授

北海道大学 逸見勝亮名誉教授

「判明しているかぎり、疎開した先の2割は“無医村”です」

理由がありました。

「戦争が激しさを増して、医師が軍隊に招集されたこともあり、地方の医師不足が深刻になっていったんです」

「内科、外科、皮膚科の医師だけでなく産婦人科の助手まで軍にとられ医師のいない村が半数以上にのぼった県もあります」

食糧事情や感染症のリスクなどを考えれば子どもたちは保健・衛生上、異常な環境下にいたといいます。

「国はそんな状況をある程度、想定しながら一斉疎開に踏み切ったことがわかっています。あまりに無策だったと言わざるをえません」

知られざる「学徒医療隊」 急きょ編成されたのが「学徒医療隊」でした。昭和19年11月。冬を迎えるこの時期、国は今の女子医大の学生たちに、医師不足の地域に疎開した子どもの“保健指導”にあたることを命じました。まだ医師ではない学生たちが、2人一組になり、“医師のいない村”に赴くことになりました。

急きょ編成されたのが「学徒医療隊」でした。昭和19年11月。冬を迎えるこの時期、国は今の女子医大の学生たちに、医師不足の地域に疎開した子どもの“保健指導”にあたることを命じました。まだ医師ではない学生たちが、2人一組になり、“医師のいない村”に赴くことになりました。

ある女子医学生の日記

「読んでおくべき記録がある」

逸見名誉教授からそう言われて東京女子医科大学の史料室に行ってみました。

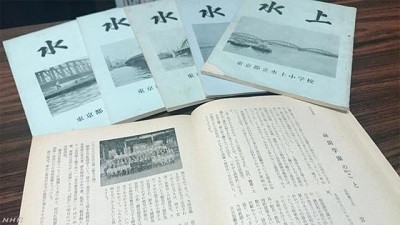

終戦の年、昭和20年に卒業した学生たちがまとめた一冊の論文集がありました。 「戦中日記抄」

「戦中日記抄」

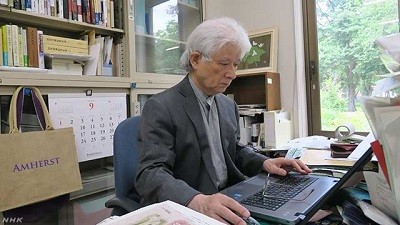

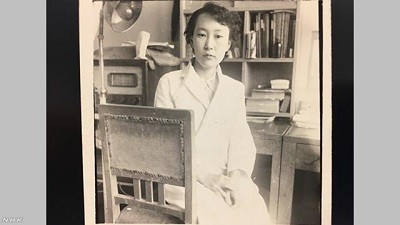

加藤淑子さんという、眼科医になった女性が書いた27ページにわたる記述がまとめられています。「戦中日記抄」という題名の、学徒医療隊の記録でした。 学生時代の加藤さん

学生時代の加藤さん

加藤さんは茨城県斗利出村、今の土浦市北部にあった村に派遣されます。

昭和19年11月11日

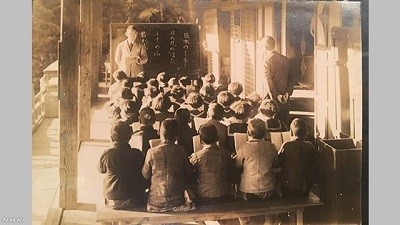

「疎開学寮派遣第一陣としての出発の日。リュックサックを背負い、仙台行きの常磐線列車にて(中略)着いた寺はたいへんな荒れ寺」

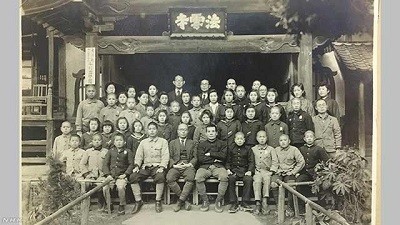

医師の資格を持たない加藤さんに与えられた使命は「診療の補助」の範囲を逸脱しないこと。しかし、医師がいないのですからそれは無理でした。その翌日のことです。 加藤さんが担当した水上小学校(東京)の子どもたち

加藤さんが担当した水上小学校(東京)の子どもたち

脈も心臓の音もない

11月12日

「『治療室』とは名ばかりの、古寺のがたぴし廊下の一隅に案内される。すでに行列して待っていた小患者の治療にいざ着手しようとしたところ(中略)敷き並べた布団の一つに男の子が全身硬直し、冷たくなって横たわっている」

加藤さんは男の子に近づきます。

「やせ細った手首の脈は全くふれない。瞳孔は散大し、反応はない。心音も聞こえぬ」

男の子はまもなく死亡が確認されました。心臓の病気がありそこに過労が重なったそうです。“医師がいれば違う現実もあったかもしれない”そう思っても悲しんでいる時間はありませんでした。

父親の姿は

「一段落ののち例の治療室に戻ったが、かいせん、のうか疹の多いこと」「わずかな外用薬の備え付けで、ガーゼも包帯もないのに次から次へと治療をしなければならぬ」

医師でないのにもかかわらず、すぐに診療が始まりました。赴任して2日後、亡くなった男の子の告別式が行われました。

11月13日

「男児の告別式でごった返しだが、その間も診察。もっぱら軟こうなどの塗布である」

「昨夕東京から駆けつけた父親の姿は、ひとしおあわれであった」

会いに行った

人づてに加藤さんを探しました。都内の介護施設にいることがわかりました。

会いに行きました。現在、96歳になる加藤さんは春ごろから体の具合が悪くなり、寝たきりで会話はほとんどできませんでした。

めいの田邉俊子さんが付き添ってくれて可能なかぎり、聞きました。 記者:当時の子どもたちのことは覚えていますか?

記者:当時の子どもたちのことは覚えていますか?

加藤さん:覚えているよ。

記者:様子はどうでしたか?

加藤さん:…。忘れちゃった。

記者:お薬とか、物資もあまりなかったんですよね?

加藤さん:そうよ。

記者:どうしていたんですか?

加藤さん:…。忙しかった。

記者:子どもたちの健康状態は?

加藤さん:大変なもんだった。

記者:赴任してすぐに亡くなる子もいたと聞きました。

加藤さん:よく覚えているね。

記者:詳しく日記に書かれていたので。どう思いましたか?

加藤さん:…。

しばらく返事を待ちましたが、ことばはありませんでした。

子どもたちの心の支えに

でも加藤さんの日記には、こんな記述があります。

「患児に親切にすると近くの児童は嫉妬する、仮病を使われたり、甘えられたり、その対処はなかなかむつかしい」

子どもたちもまた、さみしくつらかったのです。加藤さんは学生であり、疎開先の母親代わりであり、医師でした。

日記の記述です。

「『女医先生』と呼ばれた」

「腸チフスの予防接種に動員された」

「村の警防団員が軍のトラックと衝突した。整形外科で習った通りに調べ、骨折部位判明。添え木をして引き揚げた」 加藤さん(左)と幼いころの田邉さん(右)

加藤さん(左)と幼いころの田邉さん(右)

幼いころからかわいがってもらったという、めいの田邉さんが教えてくれました。

「おばは結婚はせず、医師としての仕事や趣味の短歌に没頭する孤高の人でした」

「へき地や島しょ部の訪問診療にもかなり熱心でした。医師のいない地域の人のためにという、疎開先での経験がおばの中に根付いていたということかもしれません」

加藤さんの体調はかなり悪いようで、話の中でそれを確かめることはもうできませんでした。

その後も苦難続いた子どもたち

加藤さんが診た子どもたちは、戦局の悪化とともに疎開先を秋田に移します。医学生は誰もついて行きませんでした。 教員の手記

教員の手記

付き添った教員の1人が書いた手記を取材で見つけました。

移った疎開先は山々に囲まれた小さな集落で、すぐに食べる物に困るようになります。子どもたちも畑を耕し、山菜を採って過ごす日々。 昭和20年 再疎開先の秋田 田沢湖畔

昭和20年 再疎開先の秋田 田沢湖畔

「悪夢のような戦争中の耐乏・忍苦の生活」

「子どもにも職員にも病人が増え、日なたに元気なくうずくまる子どもの姿が目立ってきた」

医師も医学生もいない中、ただ、ひたすら耐えてしのぐしかなかったようでした。そして8月15日、戦争が終わりました。

もらった下駄

歌人としての功績も知られる加藤さんが、子どもたちと一緒に過ごした村に30年後、再び訪れたときのことをつづった歌があります。

『たたかひの 激しかりし日 無医村に 医の代わりして 下駄をもらひし』

村の人から下駄を贈られたことが記されていました。 戦後、加藤さんは医師になった

戦後、加藤さんは医師になった

加藤さんとのやりとりです。

記者:30年経ってから、再び村を訪ねたんですよね?

加藤さん:行ったよ。

記者:下駄をもらったと伺いました。

加藤さん:もらった。

記者:その下駄、まだありますか?

加藤さん:あるから。大事にしているから。

記者:うれしかったですか、やっぱり?

加藤さん:それはそうよ。

加藤さんのひと言

話を聞いてから4週間後の今月20日、加藤さんが亡くなりました。田邉さんがそばで見守る中、学徒医療隊として、母親代わりとして子どもたちに尽くした女性の死は穏やかに眠るようだったそうです。 まもなくして、田邉さんは加藤さんの自宅を整理しました。部屋からは下駄も日記も、疎開に関するものは何も見つかりませんでした。

まもなくして、田邉さんは加藤さんの自宅を整理しました。部屋からは下駄も日記も、疎開に関するものは何も見つかりませんでした。

ただ私が忘れられないのは取材の最後に聞いたことばで、「子どもたちが疎開しなくてはならなかったこと、どう思いますか?」と聞いた時に、すでに覚えていないことも、考えても答えられないことも多かった加藤さんが、「悲しいことだ」と言ったのです。

そのことばは、はっきりとした口調で、戦争というものと、医師のいないまちで、子どもたちと向き合う中で見てきたことを表しているような気がしました。

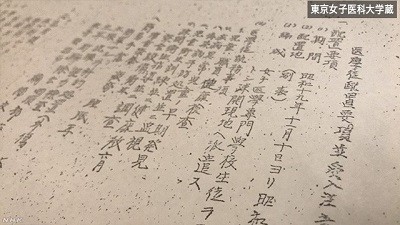

学徒医療隊とは 学生に配られた学徒医療隊の説明資料。派遣先や注意事項が記されている

学生に配られた学徒医療隊の説明資料。派遣先や注意事項が記されている

▼東京女子医学専門学校(現東京女子医科大)と▼帝国女子医学薬学専門学校(現東邦大)の学生のべ368人以上が参加。

昭和19年11月~1月末、東京・神奈川の子どもたちの疎開先となった46か所の無医村で交代で活動した。

~逸見名誉教授の調査より~

投稿者:飯田耕太 | 投稿時間:17時07分