種田は1つの映画のセットを作るとき、いつも「その仕事の中に、“自分”がいるか?」ということを心の奥底で自問自答しているという。美術監督はその映画を見た誰からも注目を浴びるような主役や監督とは違い、“黒子”ともいえる裏方の仕事。ややもすれば、監督やプロデューサーの指示のもと想定どおりのものを作り出すことになってしまう。しかし種田は全く違う。提示された“物語”にみずから解釈を加え、新たな提案を盛り込み、映画の舞台となる土地の地形、建物、調度品など登場人物の回りに広がる空間すべてを設計し、実際のセットをつくりあげていく。そうした種田の姿勢から生み出されるセットは、当初の想定を超えるアイデアが詰まった空間となり、監督たちに新たな刺激を与えていく。クエンティン・タランティーノ、チャン・イーモウ、三谷幸喜など、国内外の名だたる映画監督が種田に強い信頼と尊敬を抱くゆえんだ。

![]()

![]()

種田の仕事の現場は、映画だけではなくCMやミュージックビデオにも及ぶ

種田の仕事の現場は、映画だけではなくCMやミュージックビデオにも及ぶ

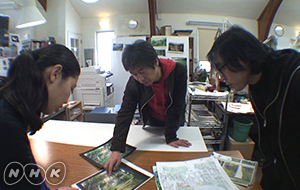

種田は自らのイメージを共有するため、スタッフとの打ち合わせに多くの時間を割く

種田は自らのイメージを共有するため、スタッフとの打ち合わせに多くの時間を割く

種田は、みずからプランを立てたデザインをもとに、セットのたて込みが始まると、現場をくまなく回り細かい指示を送り続ける。そこがカメラに映るかどうかは気にせず、徹底的に突き詰めていく。例えば取材中、地下にある廃工場跡に移民たちがマーケットを作り出したという設定のセットを作り出した際には、背後に広がる壁の汚れ具合、そこにかかっている看板の位置、露店に置かれている商品ひとつひとつの置き方、何1つとしてあいまいにしない。空間の中に存在するあらゆるものを「“リアル”を超えるぐらいに具象的に」つくりこむことをみずからに課している種田。そうして細部を突き詰めた先に、立ち上がってくる空間こそが、映画を見る人に強いイメージを与え、記憶に残るものになると種田は考えている。

セットの立て込みの現場では職人たちに終始細かい指示を送り続ける

セットの立て込みの現場では職人たちに終始細かい指示を送り続ける

細部まで描き込むという哲学のもと、種田は初めてアニメーション映画の背景作りに挑んだ

細部まで描き込むという哲学のもと、種田は初めてアニメーション映画の背景作りに挑んだ

画像をクリックすると動画を見ることができます。

画像をクリックすると動画を見ることができます。

魅力的な映画空間を次々と生み出していく種田。斬新なアイデアを生み出すために欠かせないアイテムがある。それは、種田がこれまでストックし続けてきた“資料”だ。種田のオフィスには古今東西の映画、舞台、絵画など膨大な資料が整然と並べられている。新しいセットのアイデアを練るときには、それらの資料を頭の中で呼び起こし、眺めるという。「新しいイメージというものはそうそうなく、全部古くなって埋もれているイメージばかり。それを掘り起こして、いかに今によみがえらせるかが重要だ」という種田。資料を通して掴んだイメージをもとに、みずからのアイデアを加えたり、ほかのイメージを組み合わせたりしながら練り上げることで、全く新しい世界が出来上がっていくという。

さらに種田の斬新な発想方法がもうひとつある。それは、あらゆる制約を楽しむことだ。映画のセットを作る現場では、予算や納期、さまざまな制約があり、それによってセット作りに利用できる素材などもいろいろと変わってきてしまう。しかし、突きつけられる制約を嫌がらず、むしろ楽しもうと発想を転換すれば、斬新なアイデアは生まれてくると種田はいう。

種田のオフィスにはたくさんの資料が整然と並べられている

種田のオフィスにはたくさんの資料が整然と並べられている