豪雨被災のJR只見線 赤字覚悟の鉄道復旧はなぜできたのか

全国屈指の豪雪地帯を走り、福島・新潟県境の山岳地帯を越えるJR只見線。これほど乗る人が少ないのに、これほどファンが多い路線も珍しいだろう。

「すごい、復旧するのかついに」

「長かった…ほんとに長かった…」

「10月1日全線運転再開」が発表されると、SNS上には喜びをかみしめる人たちの声が相次いで投稿された。

「絶景鉄道」「秘境路線」「撮り鉄の聖地」

数々の異名を持つこの路線を、地元とJR東日本は赤字覚悟で復旧する決断をした。

各地で地方鉄道の廃線が相次ぐ中、なぜそんなことができたのか。関係者が「サクセスストーリーではない」と語る、その決断の裏側を探った。

(福島放送局 潮悠馬 相原理央)

そこに鉄路があるだけで…

福島県会津若松市と新潟県魚沼市を結ぶ、全長およそ135キロのJR只見線。

会津盆地を出た列車は、やがて「奥会津」と呼ばれる只見川沿いの山深い地域に入り、急峻な渓谷を縫うように走って、巨大な水力発電ダムがそびえる只見町へ。

只見駅から新潟県境までは、ほぼトンネル。並行して走る山越えの国道は、豪雪で12月から翌年の大型連休頃まで通行止めとなるため、その間はこの鉄路が新潟県側にまっすぐ抜けられる唯一のルートとなる。

よくぞここに鉄路を通し、国鉄改革以来の廃線の嵐の中守り抜いてきたものだ。実際に足を運んでみると、そこに今も鉄道が走っていることが奇跡のようにも感じられる。そんな地域を、2011年7月、未曾有の豪雨災害が襲った。

ダブルパンチ… トリプルパンチ…

のちに「新潟・福島豪雨」と名付けられたこの災害で、JR只見線の福島県側は、3つの鉄道橋や線路が流されるなど甚大な被害を受けた。

会津川口駅と只見駅の間の27キロあまりが不通となり、代行バス輸送に。東日本大震災と原発事故の発生からわずか4か月後。あまりにも厳しい試練だった。

被災をきっかけにこの区間が廃線となれば、残りの区間もドミノ倒しのように廃線となりかねない。そう危惧した地元自治体は、JRに鉄路復旧を求めた。

立ちはだかる 巨額費用と採算性の壁

復旧をめぐる議論が始まったのは、被災のおよそ2年後、2013年5月だった。

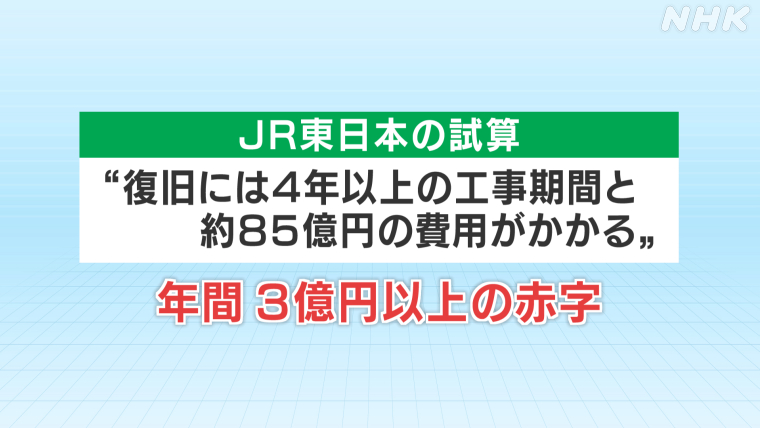

JRは、復旧費用の試算を公表。同時に、この区間が被災前の時点で年間3億円以上の赤字だったことも明かし、復旧に慎重な姿勢を示した。

JR側からどのような案が示されていたのか。福島県の内堀雅雄知事は、当時をこう振り返る。

「JRからは、鉄路復旧を諦めてバス路線に転換してはどうかという現実的な選択肢が示された。災害で鉄道が傷ついた場合には鉄道事業者が全額復旧経費を負担し、その後の維持運営も行うのが一般的なケースなので、地元としてはぜひそれをお願いしたいと要請していたが、残念ながら只見線は不採算路線なので、JRとしては多額の復旧経費をかけたうえで、多額の維持運営費をかけて運行を続けていくことは非常に困難だと考えていた。それでも、自然災害で寸断された只見線を元に戻したいという地元の思いは消えることはなかった」

身を削ってでも…

失われた鉄路を復旧するために、地元として何ができるか。

たどり着いたのは、地元が進んで自らの身を削り、線路が通っていない地域も含め会津地方17市町村すべてが参加して、一定の経済的負担を申し出ることだった。2013年12月、地元側は、只見線の再開を後押しするための基金を通じて復旧費用の4分の1を負担する方針を固めた。しかし、それでもJRは慎重姿勢を崩さなかった。

JR側の代表として地元との折衝にあたった坂井究さん(元JR東日本常務取締役)は、この時は到底受け入れられる状況ではなかったという。

「県立高校の前に新たに停留所を設けるなど被災後運行している代行バスの方が小回りが利くし、便数も被災前の1日3往復から6往復半に増え、非常に利便性が高い形で提供できていた。多額の費用がかかる鉄路復旧は株主などの理解も得なければならず、地元が一部負担してくれたとしても、年間3億円以上の赤字という状況では賛同できなかった」

自治体としての強い関わり

地域が鉄道を必要としているのはわかるが、採算がとれない。

こう着状態に陥った議論が大きく動き出したのは、被災から5年あまりたった2016年秋だった。

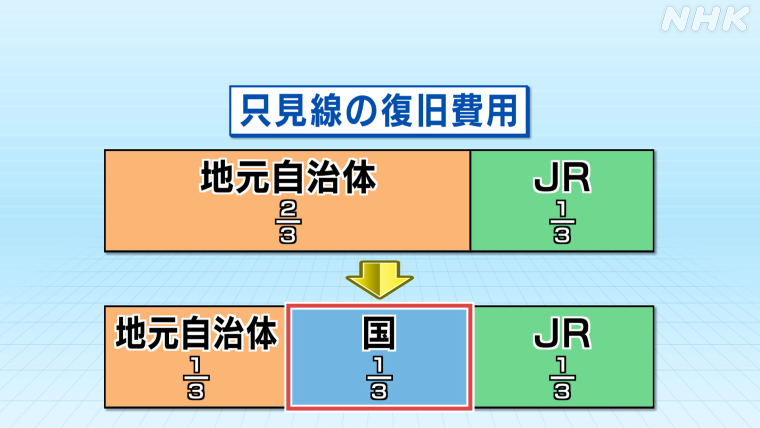

JRも参加する形で開かれた県と沿線自治体による検討会で、地元側がさらに大きく歩み寄り、復旧費用の3分の2に加えて、鉄道施設の維持費年間およそ2億円をすべて負担する案を示したのだ。

地元側が鉄路復旧への強い意志を示したことで、JR側も「これなら可能性がある」と前向きな姿勢を見せ、翌年の6月、ついに鉄路復旧の基本合意が結ばれた。

不採算路線という根本的な問題が解決しない中、なぜ互いに歩み寄り、合意に達することができたのか。双方がポイントとして挙げたのは、時間をかけて信頼を育み、議論を尽くしたことだった。

元JR東日本常務取締役 坂井究さん

「どうしても地元側は『JRは廃止ありきで一方的に言ってくるでのはないか』という警戒感を持っている人が多いが、そうした中でどのような選択肢があり、どのような条件がクリアされれば鉄路復旧の可能性があるのかという話を、公式の場だけでなくいろいろな場面でして、お互いが思っていることを率直にやりとりできるようになった。そういう信頼関係を築けたことが大きかった」

福島県 内堀雅雄知事

「2011年から6年越しで侃々諤々の議論を行った。バス路線に転換することによるメリットもあればデメリットもあるし、鉄路の完全復旧にもまたメリットもあればデメリットもある。こうした点を関係者の間でふに落ちるまで議論を続けるのはとても大切なプロセスで、6年というのは正直長かったが、冷静に議論を尽くし、合意するには欠かすことができなかった」

信頼の前提となるもの

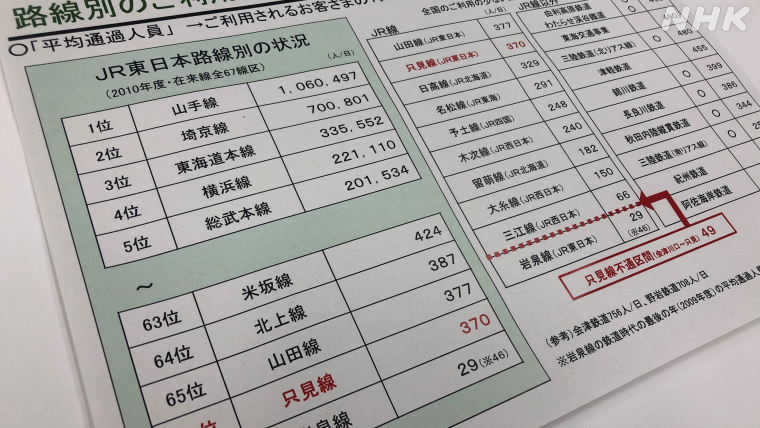

先を見据えた議論には、前提となるデータが欠かせない。そこでJRは、2016年の検討会発足当初、只見線が置かれている状況を示す資料を公表した。

被災前の「平均通過人員」(1キロあたりの1日の利用者)は、370人。JR東日本の在来線67路線のうち、下から2番目。不通区間に限ればわずか49人と、さらに厳しいものだった。こうした通常は外部に出さないデータをあえて開示したことが、さらなる歩み寄りのきっかけとなったという。

元JR東日本常務取締役 坂井究さん

「通常、地方鉄道の収支は開示しないが、只見線のこの区間については、地元の人たちと将来に向けた議論をしなければならないので収支や細かいデータの公開に踏み切った。信頼関係をしっかり作って、収支もデータもお示しして、鉄道ありきでもなく、廃止ありきでもなく、いろいろな選択肢を提示して、ここまでなら地元もJRも負担できるというやりとりができるようになった」

地元の思いを形にしたのは

寸断された只見線をもう一度元に戻したい。そのためには一定の負担をすることになってもかまわない。こうした地元の思いを形にしたのが、列車の運行と維持管理の負担を切り離す「上下分離方式」だ。

復旧後は、JRが引き続き列車の運行を担う一方で、県が不通区間の鉄道施設と土地を保有して維持管理を担うことになる。

福島県 内堀雅雄知事

「JR只見線は本質的に不採算路線なので、楽観的な経済効果を前提に結論を出すのはかえって危ない。そんな甘い議論ではないと思う。現実的にどれくらいの金額を自分たちが負担しないといけないか、財政負担を真正面から見て、それを今後継続的に負担するという決意と覚悟を決めることが、まず先だった」

地元自治体は復旧費用の3分の2の負担を覚悟していたが、赤字ローカル線を支援する法律改正が行われ国から補助金が出ることになったため、結果的に、地元負担は当初想定の半分になった。

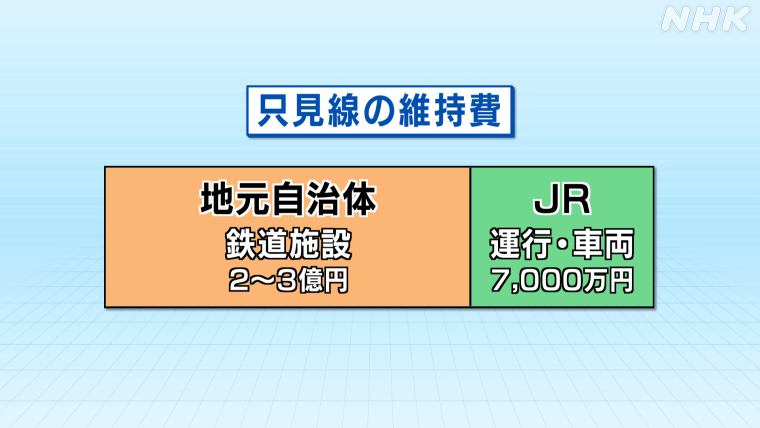

運転再開後の維持費は、線路の維持管理に関する部分を「上下分離方式」によって地元が負担することになったため、JRの負担はおよそ7000万円と大幅に抑えられ、これが“採算性の壁”を乗り越える決め手となった。

元JR東日本常務取締役 坂井究さん

「私たちは株主にも説明がつく形で意思決定をしなければならないが、不通区間の代行バスの維持費は年間およそ5500万円なので、経済合理性から考えてもそれほど遜色ない形となった。只見線は大きな災害からの復旧を含めた議論で、いま全国で始まろうとしている『現時点で通常運行している路線』をこれからどうするのかという議論とはイコールではないと思うが、地元の皆さんに収支やデータを示し共有しながら、将来どのような選択肢を選ぶのかを率直に議論していける関係というのは、これからの道というか1つのモデルになるだろう」

「サクセスストーリーではない」

6年かけて合意にこぎ着け、4年に及ぶ復旧工事が終わり、再びつながった鉄路。今月20日には、被災区間で安全を確かめる試運転が始まり、地元では再開ムードが盛り上がっている。

一方で、知事をして「サクセスストーリーではない」と言わしめた赤字覚悟の鉄路復旧の決断については紆余曲折があり、巨費を投じ将来世代に負担を残す形となったことから「代行バスの方が便利なのに」とか「そんなお金があるなら教育や福祉に使ってほしい」などという否定的な意見を耳にすることも少なくない。

これから始まる 赤字との戦い

不通区間は県内で最も高齢化率が高く、過疎化が進んだ地域。逆風の中で、いかに利用客を増やし、赤字を縮小していくか。地元では、再開後を見据えた取り組みが動き出している。

先月18日には沿線の金山町で住民や鉄道ファンが集まって、沿線の草刈りや花壇の手入れを実施。1週間後には、隣の三島町で只見線をテーマとする映画の上映会も開かれた。

キーマンは「只見線を300日撮る男」としてこの映画に出演している地元の写真家、星賢孝さん。長年只見線を撮り続けるだけでなく、かつて使われていた渡し舟を観光用に復活させるなど、只見線被災後の奥会津の活性化に取り組んできた人物だ。

全国から多くの声援を受けて復活するJR只見線。しかし、星さんは、もし被災直後に地元で多数決をしていたら、全く違う結論だっただろうという。

星賢孝さん

「8割くらいが反対だったんじゃないですか。『バスでたくさんだ』とか『どうせ俺も乗んねぇし』っていう声の方が多かった。でもそれは、只見線を住民の足として考えていたからだ。当時は只見線が観光に役立つものだと気づいていなかった」

いつしか 憧れの存在に

星さんが変化に気づいたのは、被災から4年ほどたった頃だった。自分がSNSで発信した写真を見た外国人が只見線の沿線を歩く姿を、たびたび目にするようになったのだ。

星賢孝さん

「線路が寸断されているため会津川口駅で列車を降りた人たちが、近くにある人気のビューポイントに歩いて行くんだ。外国の人たちは飛行機で来るし、免許の関係でレンタカーがなかなか借りられないから、列車で来て、駅から歩くんだよ。雪がひどい時も、列をなして歩いていた。この辺りは年寄りばかりだし、車は見かけるけど道路を歩く人の姿なんて見てなかったから、『なんだこの人たちは!?』ってみんなびっくりしたんだ」

被災後の年月は、SNSが爆発的に普及し、日本がインバウンド重視に傾いていった時期とシンクロする。利用頻度が高い一部の沿線住民と国内のコアなファンに愛される存在だった只見線は、鉄路存続をめぐる議論が長引いている間に、いつしか、世界の人たちの憧れの存在となっていた。

その変化は、最も有名な只見線展望スポットの最寄り駅でも、はっきりと表れていた。

これは、三島町の会津宮下駅に設置されていたボード。この駅を訪れた人がどの国から来たのか、国旗の横にシールを貼り付けてもらったものだ。2017年10月からの半年間で貼られたシールは、1038枚。町の人口の6割あまりにあたる。

星賢孝さん

「地元の人たちはここの絶景をいつも見てるから、あまり価値があるものだと思わなかった。『なんだ、ここは外国からわざわざ来るほどすごい場所なのかよ』『只見線ってなんだそんなにすごいのかよ』って、訪れた外国人観光客の姿を見て、只見線のすごさを実感し、認識したんだ。只見線が赤字でも、国内外から多くの人たちが観光客が来てくれる。只見線の売り上げに貢献するだけではなくて、只見線に乗らない人も含めて、ここに来て宿泊したり、食事したり、お酒を飲んだり、お土産を買ったりして、実はすごいお金を使っている。只見線の運賃の10倍、あるいはそれ以上のお金を使っているだろう。それがこの会津地域の活性化につながるし、きっと日本全体の活性化にもつながると私は確信している」

ゴールではなく 新たなスタート

全線運転再開を見据え、この春からは、首都圏のJRや一部私鉄のターミナル駅で、只見線への誘客を狙ったキャンペーンが展開されている。

だが、インタビューで知事が「そんな甘い議論ではない」と語っていたように、地元への経済効果だけで鉄路維持のための負担分を埋められるだけの経済効果があるという具体的な試算があるわけではない。

民間と行政が連携して沿線地域を活性化させる取り組みを進め、星さんが語るような効果を生み出すことができるのか。

10月1日は、ゴールではなく、新たなスタート。

只見線は、これからが正念場だ。

- 福島局記者

- 潮 悠馬

- 2017年入局。去年秋まで2年間会津若松支局勤務。魅惑の“会津メシ”を食べて取材力と脂肪を蓄え、現在は県政担当。

- 福島局記者

- 相原 理央

- 2020年入局。会津若松支局の継承者。目指すは「只見線を300日撮る男」を取材し続ける男。