「子供が騒がしい」公園廃止 当事者に聞いて経緯を検証したら

長野市は1軒の住民からの騒音への訴えをきっかけに、公園の廃止を決めました。

私(記者)が、この住民や市の担当者など、当事者に直接話を聞いたところ、公園設置当初から“ボタンの掛け違い”があったことがわかり、誰が公園を管理するのかという現実的な課題も浮かび上がってきました。

(橋本慎也)

少数意見はクレーマー? 本人の声を聞かなければ

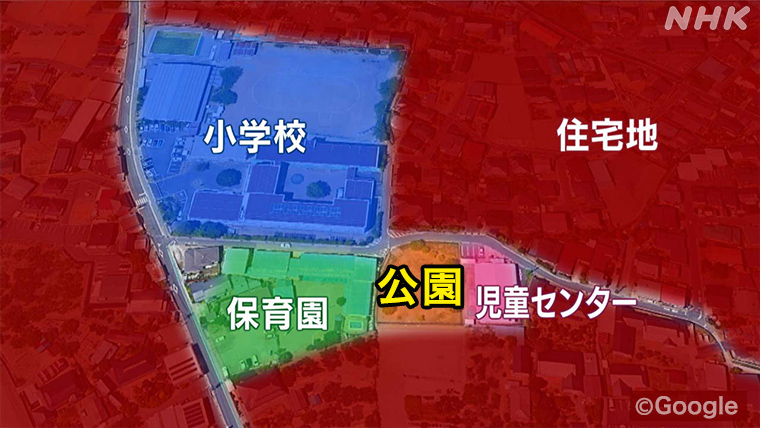

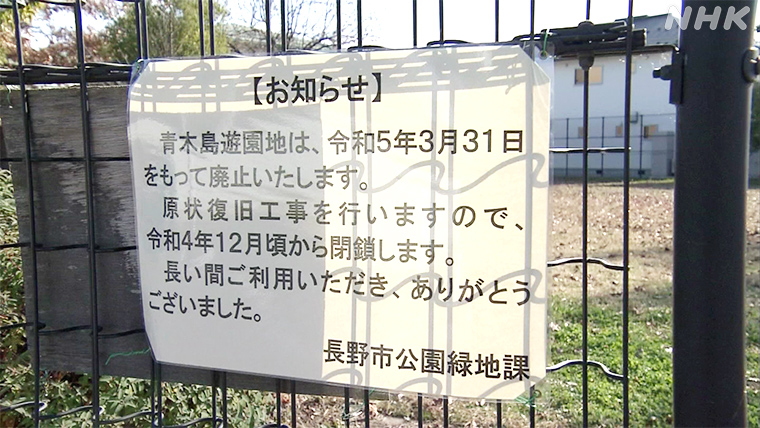

長野市の住宅街にある公園「青木島遊園地」は、地元区長会の要望を受けた長野市が、2004年に民有地を借りて整備しました。

公園ができる前から住んでいた1軒の住民が、設置当初から「子供が騒がしい」などと訴え続けたことをきっかけに、市が廃止を発表。ネット上では炎上状態となりました。

直後の報道では、訴えた住民の声は紹介せず、住民が悪いという一方的な批判が相次ぎました。

すると意外にも「これまで、まるで、うち1軒だけが苦情を寄せたという形で報道されたので、自分たちの意見も言わないといけないと思いました」と、疲れた声で取材に応じてくれました。

(改善を訴えた住民)

「『地区の要望で設置された』と市は発表していますが、公園設置で大きな影響を受ける家の1つの我が家には、事前の説明がないまま設置されました。

別の家は説明を受けていたようですが、なぜか私たちには一切説明がなく、今もその理由が分かりません。そんな中で、夜はサッカーの練習をしたり、花火をしたりする人がいて、騒音で生活環境が変わってしまいました。

18年間、言い続けてきたことがクレームと言われれば仕方がないですが…」

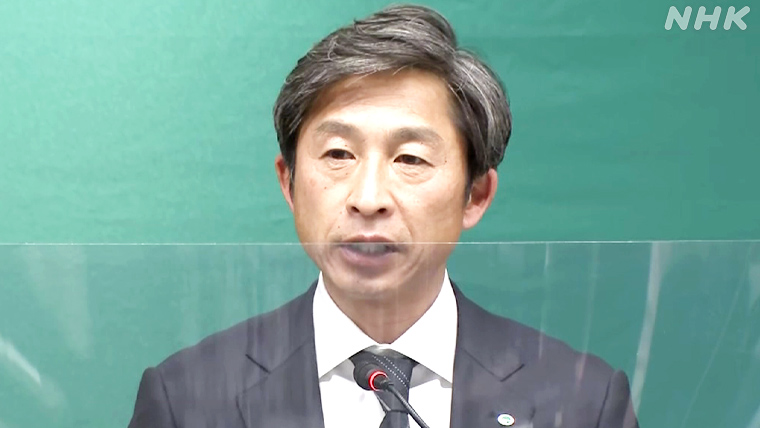

長野市の荻原健司市長は、廃止の方針は変わりないとしたうえで、住民代表などに経緯や今後の地域づくりについて話を聞く方針を示しています。

「公園の設置の際も廃止の際も、地域の合意形成が不足していたのではないか」と記者会見で質問したところ、次のように答えました。

(長野市 荻原健司市長)

「地域の合意形成というのは、非常に大切なことだと日々感じている。地域コミュニティのなかで、コミュニケーションを重ねる重要性や、地域のみなさんの意見を丁寧に聞いていく必要性を再確認した」

公園の設置は適切だったのか

(改善を訴えた住民)

「午前中は保育園児が遊んで、午後は学童保育施設の児童センターの子供たちが遊ぶ毎日でした。施設の職員が誘導して50人、60人が一斉に、様々な遊びをして大騒ぎでした。家の敷地に飛び込んだボールを取りに来た子供たちに、植え込みを傷つけられたこともあります」

住宅街に大勢の子供が集まる公園を「なぜ作ったのか」「当時の判断が適切だったのか」。私は記者会見で市の担当者に聞きました。

すると、場所の選定の経緯や、地元との調整については、資料が残っておらず分からないという回答が返ってきました。

(長野市公園緑地課 平澤智課長)

「児童センター、小学校、保育園が近接している公園は他にはなく、特殊な場所だった。当時は設置基準が無かったので、周辺住民に説明をしていたか明確には分からないが、現在は可能な限り同意を得るように努めている」

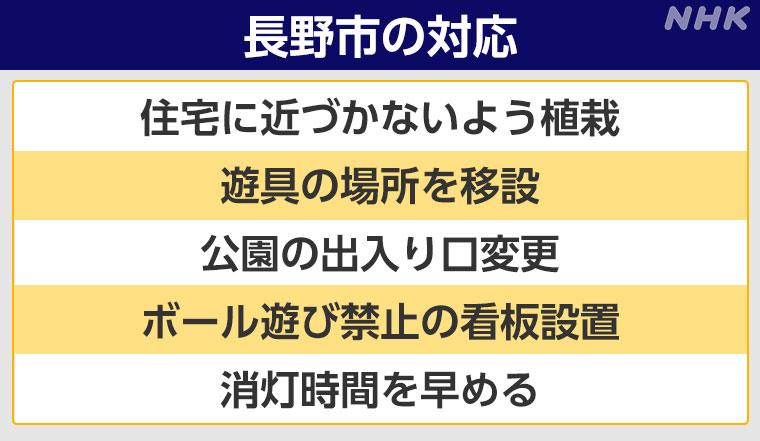

苦情を受けてからの市の対応は

苦情を受けて市は次のような対応をとりました。

一方で、公園に隣接し、80人から100人の子供が利用する児童センターに子供を送り迎えに来る保護者の車のエンジン音も、住民を悩ませたといいます。センターはアイドリングをしないよう張り紙をしたり、保護者に注意を促す文書を配布したりしてきましたが、徹底するのは難しかったようです。

児童センターが公園を使わなくなる

エンジン音についての対応を訴えていた住民は、2021年3月、子供の遊び声についても再び児童センターに改善を求めました。

センターは市に連絡したものの、明確な方針は示されず「公園で遊ばせれば、また苦情があるだろう」と考え、子供たちを施設の中で遊ばせるようになりました。

8月になってから話し合いが行われ、市側から「公園で子供たちを遊ばせる時間を短くするのではどうか」といった提案が出されたものの、改善を訴えていた住民が、1度に遊ぶ人数を5人に制限するなどの対応を求めたため合意に至りませんでした。

(改善を訴えた住民)

「普通に遊ばせてもらえばうるさくないですが、あまりにひどいときは、1度に遊ぶ人数を減らすなど、遊び方を変えてほしいと伝えてきました。

人それぞれだとは思いますが、うるさく感じるということは理解してもらいたいです。自由に遊ばせるのと好き勝手は違うと思うんです」

(児童センターの館長)

「たくさん利用者がいるセンターなので、1度に遊ばせるのを制限するわけにもいかないと思って公園の使用をやめてきました。

子供は外で走り回りたいと思うので、センターとしても大変残念ですが、やむを得ないと思っています。もし、公園を残すことになっても、また苦情があると思うので、もう使いませんね」

管理する人がいない! 公園廃止へ

児童センターが公園を利用しなくなったことで、誰が公園を管理するかが問題になります。

少ない予算で運営するため、市民などが維持・管理してきた公園は、近年、主な利用者である児童センターの職員が枯れ葉の片付けや草刈りといった維持・管理を行っていました。

センターが「使わない公園の管理は続けられない」と市に相談し、関係者の話し合いが持たれると、周辺の小学校と保育園も「もう公園を使わないので、管理できない」と回答しました。

市の公園緑地課が地元の区長たちに「閉鎖してほしいとは言わないが、地区の要望でつくられた公園なので、地区で管理してほしい」と打診。

区長たちは難色を示し「利用者がおらず、廃止もやむを得ないのでは」という声が上がります。

結局、2022年1月に区長会は市に公園廃止の要望書を提出。市は借地料がかかることも考慮して、2月に廃止を決定しました。

長野市は、公園が廃止されても、近くの小学校や公園を利用できると説明しています。

廃止の経緯も知らされず

「地元」が廃止の要望書を出したとされていますが、実際には、地元住民の合意にも課題がありました。

市が廃止することを知らせる掲示や回覧をしたのは廃止決定よりもずっと後の、2022年10月でした。

地域の住民からは「決定の通知が来ただけです」「あまり意見も聞かれないのに、突然、閉園になるんだなという感じでした」といった声が聞かれました。

(長野市)

「住民全員に話を聞くことは難しい。区長たちは地元のことを、よく分かっていると思うし、区長会を通じて地元の意見を集約してきた。閉鎖の要望があったということならば、地元の住民の総意なんだと思った」

一方でその後、市が、住民代表だけでなく広く地域住民と対話することや、公園存続を求める署名も提出されています。

当事者に話を聞く中で、私には、当初から市と住民の“ボタンの掛け違い”があったようにみえました。

取材後記

今回の公園に限らず、ボール遊びなどが制限される公園も各地で見られます。どのように住民の環境と、子供の居場所を両立させるか。各地で生じている問題だからこそ、大きな話題になったのだと思います。

なかなか「1軒のクレームで公園廃止」などと単純化できる問題ではありません。

市はこの公園を廃止する方針ですが、子供たちにとっても、地元の人たちにとっても、この地域一帯が、より住みよい場所になればと願います。

- 長野局

- 橋本慎也

- 2014年入局。鳥取局などを経て現在は長野市政担当。この夏には自治会の高齢化に伴う公園などの草刈りの人手不足を取材。小さいころは家でゲームをしたり、学校や神社などで遊んだりしていました。