なぜアメリカ軍基地は残ったのか 当事者たちの証言

1972年5月15日。

沖縄は日本になった。

通貨はドルから円に変わり、その後、車道も右側通行から左側通行になった。

しかし、基地を含むアメリカ軍の専用施設は50年たった今なお、沖縄に7割が集中している。

なぜここまで基地が残ってしまったのか。もっとできたことがあったのではないか。

政府側と沖縄側、それぞれの立場で今も苦い思いを抱える人たちに話を聞いた。

(今村亜由美、矢島有紗、後藤匡)

国と沖縄の温度差

晴れの式典に、出席すべき人物の姿はなかった。

1971年6月、日米両政府は沖縄返還協定に調印した。

協定への署名は、東京とワシントンの双方で同時に行われ、その模様は、2つの会場を衛星中継で結び、テレビで放送された。

当時の沖縄側のトップは、戦後、アメリカがつくった統治機構「琉球政府」の行政主席、屋良朝苗。

屋良は調印式に招待されていたが、会場に姿を見せなかった。

屋良の側近だった元秘書の石川元平は、返還協定の内容が沖縄が求めるものではなかったことが理由だと振り返った。

「沖縄のわれわれの願いは、基地の『即時無条件全面返還』。ただ、日米が合意したものでは沖縄の思いは叶えられていない、そうしたことに対するご本人の決断でした」

晴れの式典にも関わらず、浮き彫りになったのは国と沖縄の温度差だった。

「銃剣とブルドーザー」

1952年4月28日、サンフランシスコ平和条約が発効して、日本は主権を回復。一方で、沖縄や奄美群島などは、引き続きアメリカ統治下に置かれた。

主権の回復後、国内では、点在するアメリカ軍基地への不満が募り、アメリカ統治下の沖縄に移転させる話が次々と持ち上がった。

当時、沖縄を統治していたアメリカ民政府は、日本本土から移転する部隊を受け入れるため、基地を拡張する必要に迫られ、住民の土地の強制収用を開始した。

こうした動きは「銃剣とブルドーザー」と表された。

激しく抵抗する住民に対し、銃剣で武装したアメリカ兵たちが来て住民を追いやり、ブルドーザーで何もかも押しつぶして破壊していったためだ。

1950年代、アメリカ民政府のこうした強権的な施策に対し、激しい反対運動が沖縄全土で起こった。しだいに住民の本土復帰への願いは強くなり、復帰運動も起きたが、軍関係者による地域の飲食店の利用禁止や、アメリカ民政府から地主の住民に支払われる土地使用料の大幅増などの対応策がとられると、運動は次第に縮小していった。

高まる日本復帰の思い

しかし、その後、アメリカ軍による事件・事故が増え、住民の不満は再び爆発する。

1955年、嘉手納基地の近くに住む6歳の女児がアメリカ兵に連れ去られて暴行された上、殺害されてごみ捨て場に遺棄されるという事件が起きた。事件を起こした兵士はいったんは軍法会議で死刑を宣告されたが、その後、減刑され、最後は仮釈放された。

1959年には、当時の石川市(現在のうるま市)の小学校に嘉手納基地所属のジェット戦闘機が墜落。校舎が燃えて、小学生11人を含む17人が犠牲になった。

相次ぐ子どもが犠牲になる事件・事故に、アメリカ軍への不信感は高まった。

「復帰協」の結成

沖縄で本土復帰への熱が高まる中、1960年、復帰運動の中心となる沖縄県祖国復帰協議会(以下、復帰協)が結成された。復帰協の中心的存在だったのは沖縄教職員会で、その会長が屋良朝苗だった。

屋良は戦前、台湾で教べんをとり、戦後、故郷の沖縄に引き上げて、高校の校長などを務めた。沖縄の子どもたちに日本国民としての教育を推進するとともに、本土復帰を訴え続けた。

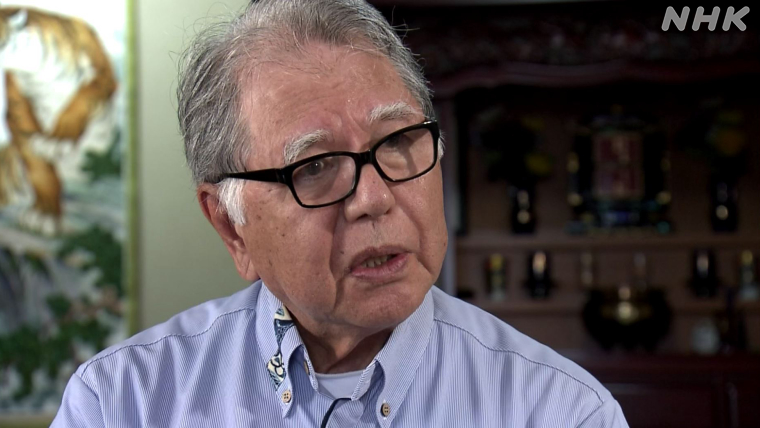

その屋良を、秘書として支えたのが石川元平だ。

石川は高校卒業後、教員資格を持たない「代用教員」として働いていた。

石川は当初、正式な教員になるつもりで、大学に通い単位は取得していた。

しかし、屋良の教育への熱意や復帰への思いに魅了され、教職員会の門を叩いた。そこで屋良に気に入られて、秘書になるよう命じられた。

(石川元平)

「屋良の秘書として、すべての沖縄の子どもたちのため、沖縄の将来のために働いているとやりがいを感じるようになり、いつしか返還運動にのめり込むようになっていきました」

復帰協の結成から5年が経過した1965年、アメリカ軍は北ベトナムへの爆撃を開始する。爆撃を行うB52爆撃機が嘉手納基地に常駐するようになった。

沖縄がベトナムを攻撃するための基地となっていった。

石川は、復帰協の活動がこの時期に「祖国復帰に向けた運動」から「基地の全面返還を求める運動」に変化していったと解説する。

「沖縄の基地が前進基地・侵略基地になっていると肌身に感じました。復帰運動が反戦復帰に転換をしていくきっかけになったと思います」

転機の1965年 日本政府は

1965年は、日本政府にとっても転機となった年だった。

8月、当時の総理大臣・佐藤栄作が、総理大臣として戦後初めて沖縄を訪問。

「沖縄の祖国復帰が実現しない限り、わが国にとって戦後は終わっていない」と述べ、沖縄返還に強い意欲を示したのだ。

その1965年、1人の男が外務省に入省する。

沖縄返還交渉に深く関わり、のちにアメリカ大使を務めた加藤良三だ。

入省後、アメリカで研修を受け、そのままワシントンの日本大使館に配属となった。

当時の大使、下田武三の秘書役として、アメリカ政府要人との面会の同行や、本省に送る公電の口述筆記などを担当し、加藤は徐々に日米交渉が本格化していくのを肌で感じ取っていた。

「沖縄の返還が実現するということ自体がすごいことで、大使館の雰囲気はやはり引き締まっていました。同時に、大きなことが実現しそうなときには、おのずと雰囲気は盛り上がる。大使館に元気がありました」

基地を整理・縮小する担当に

1967年11月、佐藤総理は、アメリカを訪問。ジョンソン大統領と会談し、2、3年以内に沖縄返還の時期を決定することで合意した。

さらに1969年11月にはニクソン大統領と会談。3年後の1972年の返還が決まった。

この3年間の内に、アメリカ軍基地や施設をどう整理・縮小するのかを決めなければならない。日米両政府に大きな課題としてのしかかった。

同年の1969年、加藤は日本に帰国。北米第一課に配属となり、沖縄班の班長を任された。まさに基地や施設の整理・縮小に向けて、アメリカ側と交渉を行う役目だった。

直属の上司となる課長は、大使館でも仕えた千葉一夫。千葉は、沖縄返還に強い情熱をもって取り組んでいたと加藤は語る。

「千葉課長は厳しい方でしたよ。毎日怒られました。『正』の字でどなられた回数を数えたら、午前中で17回に達したこともあります。でも、沖縄に対して心の底から思い入れを持って仕事していました。沖縄が本当に日本の一部となるためにどうすべきなのか。沖縄の人たちの意思や希望をどうすれば吸収できるか。そういうことを日夜、考えていた方でした」

厳しい交渉

基地の整理・縮小を協議するため、日米地位協定に基づく日米合同委員会の特別小委員会が設けられた。

日本側は加藤のほか、アメリカ局審議官や防衛庁の担当者が参加し、アメリカ側の軍や国務省の担当者などと、あわせて10人ほどで議論を重ねた。

加藤には、できるだけ多くの基地を取り戻したいという思いがあったが、基地の全面返還までは念頭にはなかったという。

「基地というのは、安全保障の根幹として必要だからあるので、基地の削減そのものが目的ではなく、不要不急の基地は返してもらうということをできるだけ追求して、むだをそぎ落とすべきだと思っていました」

必要な基地は残しながら、負担を軽減する方法を考えていたと振り返る加藤。

アメリカ側が基地として数えていたものの中には、那覇空港や嘉手納基地のような大規模なものもあれば、沖縄戦で戦死した将校の記念碑や、基地と道を隔てた土地にある通信用の電信柱もあったため、加藤たちはこれらを1つ1つ精査し、(A)継続使用、(B)返還、(C)自衛隊への移管という3つに振り分ける作業を繰り返した。

なるべく多く取り戻したいという思いがある一方で、当時はベトナム戦争のただなかでもあり、整理・縮小の対象となる基地の数値目標は立てられる状態ではなかったと加藤はいう。

「基地はどうしても国際情勢との相関関係があります。情勢が厳しくなってくると、なかなかこっちが思うようには減らないというのが現実です。『嘉手納基地なんてあんなに大きいんだから、あそこにもう少し部隊を集めて、ほかのところを空けられないか』という話もしましたが、なかなかうまくいきませんでした」

交渉の結果、協議開始当初におよそ180か所あった基地や施設は、1971年6月の返還協定の調印時には87か所まで減った。しかし、加藤は悔しさをにじませた。

「なるべく返してもらえるように交渉したが、面積的にはそんなに減らせなかった。ただ、全力は尽くしたつもりです」

止まらない軍の不祥事

一方の沖縄では、日米交渉の裏で、基地に絡んで耳を疑うような事故が起きていた。

沖縄返還で合意した1969年。アメリカ軍知花弾薬庫(現・嘉手納弾薬庫)で、化学兵器の毒ガスが漏れ出す事故が発生したのだ。被害は軍関係者のみで、軍は事故を公表しなかった。

しかし、アメリカのメディアが事故を伝えると、サリンやVXガスなど致死性のある化学兵器が大量に沖縄に貯蔵されていることが発覚。ショックと怒りが県民に広がった。

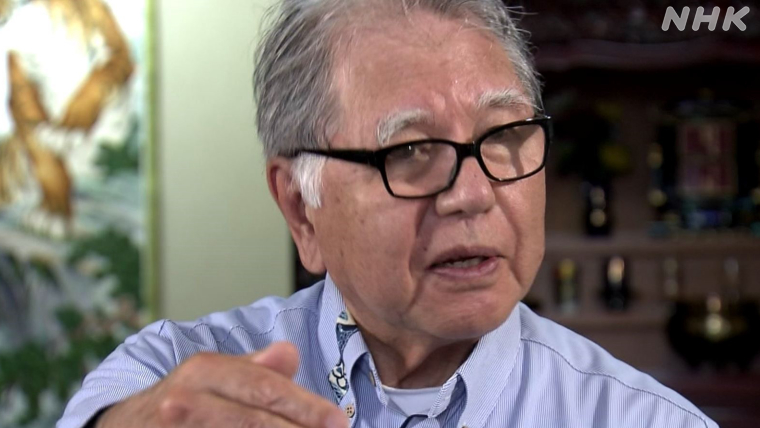

基地返還への県民の思いがいっそう強まる中、屋良は幾度も、基地のない沖縄を目指して日本政府に訴えていたと石川は振り返る。

屋良は、基地の全面返還などを求める沖縄の声を、日本政府や国会に届けるため、要望をまとめた「建議書」を携えて上京するなど、最後まで地元の思いを届けようとしたが、かなわなかった。屋良の当時の心境を石川は次のように語った。

「日本政府は、日米同盟の体制下で、アメリカに気兼ねしながら一生懸命沖縄を心配していました。しかしそれは『本物の国の対応ではない』」

基地のない島を諦めない

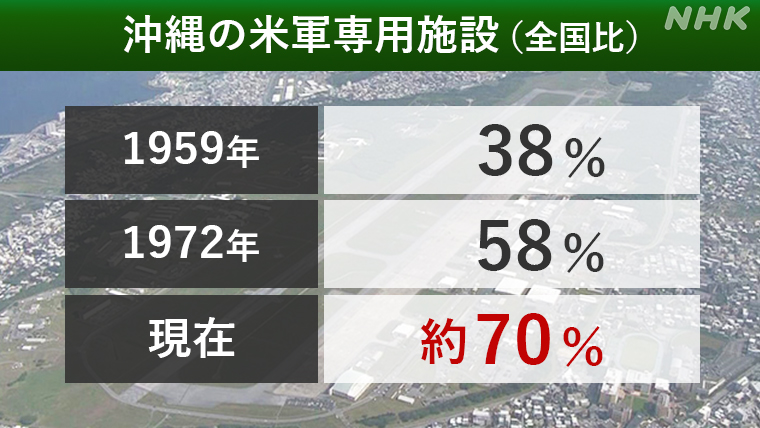

沖縄のアメリカ軍専用施設の面積は、1959年にはあわせておよそ3万ヘクタールで、全国と比較した割合は38%だった。しかし本土でも、沖縄と同様に、アメリカ軍兵士が起こす事件や事故が相次ぎ、基地への反対運動が起きた。

これを受け、本土の基地の整理・縮小が大幅に進み、代わりに多くの部隊が沖縄に移転することになった。沖縄では基地が増え、本土に復帰した1972年5月の段階では、本土と沖縄の比率は逆転。沖縄にある割合は58%となった。

復帰から50年たった今、基地を含む専用施設のおよそ70%が沖縄に集中している。沖縄の基地負担の軽減は進んでいるとはいえない。

屋良が遺言のように石川に言っていたことばがあった。

「復帰の中身を勝ち取るのは、君たちの責務だよ」

石川は、このことばを胸に、いずれ沖縄が基地のない島となる日が来ることを強く願い続けている。

「『過密な基地であるから、整理縮小しますよ』ということは、日本政府は何度も屋良に言っている。私にも託されたんだなと思いました。この実現に向けて頑張らないといけないと思う」

一方の加藤も、沖縄の思いを実現する努力を続けなければならないと語る。

「復帰のときに、もっと『これだけ返還されましたよ』と示せていたらと思いましたが、それはできませんでした。これは本土復帰のあともずっと続けていく仕事になるんだろうな、と。沖縄の負担感を放っておけばいいと思っているような人間は、歴代の担当者の中にはいません」

そして、こう付け加えた。

「厳しい国際情勢の中で、日本の安全を守るための最前線の最重点の基地を沖縄に持ってもらっている事実を、私は重く受け止めています。安全保障の最先端を担う沖縄は、強く豊かであるべきだし、本土復帰50年を機に、それをどう実現していくか考えるべきだと思います」

沖縄返還から半世紀。

沖縄と政府で立場は違えど、石川も加藤も、基地が集中するいまの状況は正常ではないという思いは、共通している。

東アジアの安全保障環境が悪化する中、日本の安全を守りながら、どう沖縄の負担を減らしていくのか。引き続き、重い問いが突きつけられている。

(文中敬称略)

- 政治部記者

- 今村 亜由美

- 2009年入局。名古屋局と大阪局ではスポーツ担当として、野球やフィギュアスケートなどを取材。2021年から政治部・官邸クラブで野田少子化担当大臣などを担当。

- 政治部記者

- 矢島 有紗

- 2009年入局。大津局、静岡局、仙台局を経て、報道局ニュース制作部で「ニュース7」などを担当。2020年から政治部・官邸クラブで官房副長官番などを務めている。

- 沖縄局記者

- 後藤 匡

- 2010年入局。松江局、経済部、政治部を経て2021年から沖縄局。現在、県政を担当。酒は飲まなかったが、沖縄で少しずつ泡盛に挑戦中。