100点は、求めない

もしあした、自分の家に住めなくなったら。

そんな現実を、突然たたきつけられた政治家がいる。

菅野典雄、74歳。

彼の名が知られるようになったのは、東京電力・福島第一原発の事故がきっかけだった。村長として事故後の陣頭指揮にあたってきた男は先月、24年の政治家人生にピリオドを打った。

「現実主義者」と呼ばれた彼の決断には、常に賛否の声がつきまとった。住民の行く末を左右する責任を背負った時間を、いまどう振り返るのか。

(桜田拓弥、中村拓斗)

「最も美しい」

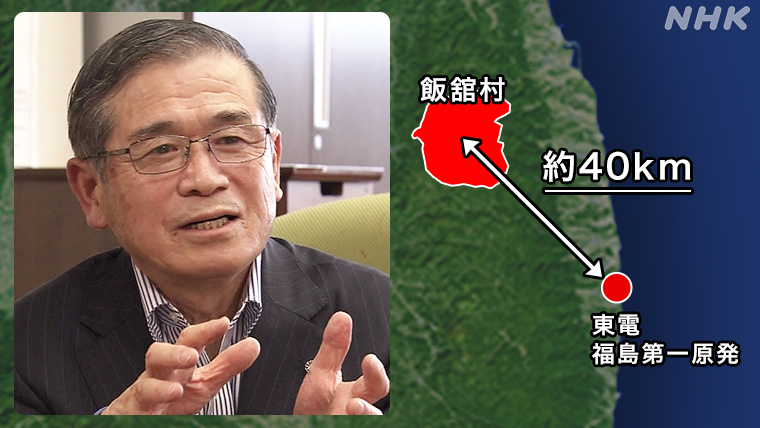

菅野が村長を務めた福島県飯舘村は、福島第一原発から、北西に直線距離で約40キロ。原発とはほとんど縁のなかった山間部の村は、国から全員避難をするよう求められた。

「最初に全員避難しなさいって言われた時に、さすがに私も背中から冷や汗ではないですけれども、ゾクゾクッとしました。ゴーストタウンにだけはしない方法はないのか。とにかくどうしたらいいんだろうと」

生まれ育った飯舘村は、古くからたびたび冷害に見舞われ、決して豊かではなかった。そんな村で生きていくため、菅野が選んだのが酪農の道だった。

村長になった菅野が礎に据えたことばがある。

「までいライフ」

までいとは、「丁寧に・心を込めて」という意味を持つ、この地域の方言だ。

恵まれた自然を生かした村づくりで、原発事故の前年には観光振興を目的とするNPO法人から、「日本で最も美しい村」の一つに選ばれた。

「私の人生のすべて」というほどに、半生をささげてきたふるさとを一瞬にして崩したもの、それが原発事故だった。

国の提示した避難先は受け入れず

「30キロ以上離れているから大丈夫」

事故発生の直後、菅野は村の安全を信じていたという。ところが、徐々に、村の様子がおかしいことが分かってくる。

「水道水から高濃度の放射性物質が出た」

「畑からも出たぞ」

「出荷前の牛乳の原乳もだ」

1か月ほど後、国は村から全員避難させることを決めた。

菅野には次々と課題が降り懸かった。

国が提案した県外の避難先を受け入れず、車で1時間以内の県内に避難場所を確保した。

また、特別養護老人ホームなどを例外的にそのまま存続させることを国に認めさせた。入所者を置き去りにするのかという批判も寄せられたが、現地にとどまったほうが体力的にも精神的にも負担をかけないと考えたのだという。

「村に学校を戻す」に猛反発も

「2年で村に戻る」と宣言した菅野だったが、避難指示が解除されたのは6年後の2017年だった。この時、菅野が打ち出した方針が村民の猛反発を受けることになる。

菅野は避難先にあった仮設の小学校や中学校を閉鎖しようとしたのだ。学校を村内に集約することで子どもを一気に村に呼び戻そうという狙いだった。

しかし、保護者からの反応は厳しいものだった。

「子どもたちが一番不安に思っている。今のやり方を維持して欲しい」

「みんなに相談してから決めるべきなのに、常識外れだ」

結局、1年の猶予期間は設けられたものの、避難先の学校は菅野の方針通り閉鎖された。保護者や子どもたちは、村で再開される学校に通うのか、避難先に近い別の学校に転校するのかの選択を余儀なくされた。

避難先から村の学校に遠距離通学してもらうため、村はスクールバスを用意した。そうした子どもも合わせて、仮設校舎に通っていた子供のうち7割ほどが村内の学校に再び通うことになった。

「あの時は本当に悩んだ。保護者は自分の子どもを念頭にみんなバラバラなことを言う。あと2年置いてくれ、いや、あと3年。でもそれを聞いていたのでは結論は出ません。子どもたちに判断させるのは辛いけれども、いずれ将来、必ずそういう時が来る。私はあの判断で良かったと思っています」

だが、菅野が示した「決断」には「独断」という評価もついて回った。

「帰還困難区域」でなぜ避難指示解除

周りの自治体や国に大きな波紋を呼び起こしたこともあった。その象徴とも言えるのが、「帰還困難区域」をめぐる突然の提案だった。

「帰還困難区域」とは事故後、放射線量が特に高いとされたエリアで、今も専用の通行証がなければ立ち入ることもできない。国は、「十分な除染」を行うことを解除の要件としてきた。

このエリアは今も広域にまたがり、すべてを除染するとなると、膨大な費用がかかる。国はこのエリアをどうするのか、見通しを示してこなかった。

飯舘村では唯一、南部の1地区がこのエリアに含まれていた。震災前、地区には70世帯あまりが生活していた。

菅野は国との交渉によって、地区の中心部については、除染した上で2023年春までに、避難指示を解除するところまでこぎつけた。しかし、点在していた10世帯ほどは、どうしても、その対象に組み入れることができなかった。

「なぜ自分たちだけ取り残されるのか」

残された住民には、いらだちとも、やるせなさとも言える思いだけが募っていく。

菅野の決断は、これまでの常識を根底から覆すものだった。残る世帯がある場所の避難指示もすべて解除するために、大前提だった「十分な除染」に必ずしもこだわない姿勢を国に示したのだ。

「この先あと何年も、自分のふるさとがどうなるか分からないというのは、決していい方向ではない。あなたのところだけ運が悪かったのねという話は、私はできない」

この提案は、ほかの自治体にとって、寝耳に水だった。除染に「妥協する」選択肢を国に与えてしまえば、同じ帰還困難区域を抱える自分たちも、国からそう迫られるかもしれない。

「足並みを乱すのか」

菅野には次々に反発や批判の声が寄せられた。

なぜ、菅野は方針を大きく転換したのか。

残された住民は、すでに村の外に新たな家を建てて生活しており、すぐに戻って暮らす可能性は低かった。さらに、時間とともに放射線量が下がり、除染しなくても避難指示解除の目安を下回っている場所も出始めてきていたという。

一時的な滞在の形であれば、除染は道路脇などの一部だけでもよいのではないか。菅野は、住民が暮らすのではなく、ふるさとに立ち寄れるための公園を新たに整備するという案をひねり出し、避難指示を解除するよう国に求めたのだ。

「国にどう考えてもらおうかということになると、住むという話はそう簡単ではないだろうなと。住民のみなさんは、すでに別の場所に家がある。であれば発想を変えて、『通う』という選択肢があってもいいのではないか。行き詰まりをどうするかというところでの、苦肉の策だった」

菅野は村民の納得を得た上での決断だったと強調する。

だが、住民のひとりは、複雑な胸中をこう明かした。

「いつの日かきちんと除染をした上で、解除してもらって、住めるなら住みたい、そう思っていた。だから疑問がないわけではない」

100点は求めない

今回の取材で、菅野が繰り返し強調したことばがある。

「100点はないかもしれない。でも60点、70点、75点の答えはある」

原発事故の直後に出版された彼の本にはこう書かれている。

「被害を抱える自治体の長にとって、なによりも必要なのは『食えない理想』ではなく、『政府と折り合いをつける現実的な可能性であり、村民への実利』なのである」

ことあるごとに「損をして得を取れ」と言い続けてきた菅野。時に批判を浴びつつもその政治姿勢は変わらなかった。

「私たちは被害者。加害者は東京電力であり、国だが、いくら愚痴を言っても、なってしまったことは解決することはない。お互いに意見を言い合い、提案をし合い、一歩でも二歩でも前に進む、そういう関係をやっていこうと。100点やってもらわないと困りますよという話は、私はできない」

放射能の問題は“百人百様”

菅野が守ろうとした村で、いま生活しているのは事故前の2割程度、1500人近くに過ぎない。その6割は高齢者だ。

菅野は、原発事故という問題の複雑さをこう表現した。

「放射能の問題は、百人百様なんです。危ない危ないと言っている人もその人にとっては正しい判断。大丈夫だという人もその人にとっては正しい判断。その中で物事を決めるのは、どれほど大変かわからない」

百人百様だからこそ、菅野の決断は常に批判と裏腹だった。菅野が考える70点は村民が考える70点と一致するとは限らない。そんな難しさを痛感する。

先延ばしは“3倍4倍の苦労”

批判の矢面に立ってきた菅野は、批判を恐れて前面に出てこない国の姿勢に、歯がゆさを感じている。

「はっきり国が判断をして、われわれを説得するなり、頭を下げるなりすべきではないかという話はしているが、それがなかなかできない。先送りせざるを得ない事情もわかる。でも、先延ばししようとするとあとで3倍4倍の苦労をしますよと。大変でも『これでやりたいんです。なんとか我慢してもらえませんか、協力してもらえませんか』、それを言い合える関係が、国と私たちとの本来の関係ではないか」

さまざまな意見や思惑が入り乱れる中で、決断を求められ続けてきた9年7か月。

心を分け合い、相手を思いやる「までい」の精神をモットーに掲げてきた菅野は、退任の日、職員を前に、葛藤に満ちた心情を吐露した。

「心を分け合うことが、復興では一番大切だと言い続けてきた。ただ、果たして自分はどうだったかと振り返ると、忸怩たる思いはある」

「60点より70点」を追求してきたリーダーが築いてきた、新たな村の礎。“百人百様”の村に迫られる決断は、これからも続く。

(文中敬称略)

- 福島局記者

- 中村 拓斗

- 2018年入局。福島局が初任地で郡山支局にも勤務 入局後から飯舘村を取材。

- 選挙プロジェクト記者

- 桜田 拓弥

- 2012年入局 佐賀局、福島局を経て 19年から選挙プロジェクト 原発被災地の選挙や政治家を取材。