岡本行夫という生き方

4月下旬、1人の元外交官が死んだ。

公表されたのは、2週間後。国の内外から惜しむ声が寄せられた。

いわく「日米同盟の擁護者」「日米関係の巨人で真の愛国者」「知的で品があった」アメリカの要人たちは、こう声をそろえ、功績と人柄をたたえた。

国内でも政界にとどまらず、芸能界、沖縄など各方面から惜別の言葉が寄せられた。

岡本行夫。彼のなにが、これほど人を魅了したのか。

(渡辺信、山本雄太郎、木村有李)

記者たちは知らない

「岡本行夫さんが、新型コロナウイルスで亡くなったようだ」

情報が入ったのは、5月7日だった。外務省を担当する私たちだが、彼が外交評論家としてテレビで活躍する姿は見ているものの、外交官時代に取材したわけではなく、正直、よく知っているとは言えない。彼と関係がありそうな人たちに次々と電話した。

取材を進めると、2週間ほど前に亡くなっていたと確認が取れた。深夜になって速報を流した。

それにしても取材する人、取材する人が彼をたたえ、「彼のような外交官は二度と現れないだろう」と振り返る人までいた。彼は何者だったのか、その後も取材を続けた。

誕生と死と

岡本行夫は終戦の年、1945年に神奈川県で生まれた。

1968年に外務省に入省後、北米局の北米第一課長など、主要ポストを歴任している。

しかし1991年、外務省を辞め、国際政治を分析するコンサルタント会社「岡本アソシエイツ」を立ち上げ、外交評論家としての活動をスタートさせた。その立場のまま、橋本内閣や小泉内閣では、沖縄問題やイラク復興担当の総理大臣補佐官を務めた。

関係者への取材で、亡くなる直前の様子がわかった。

4月12日(日)にかぜの症状が出て、その日の民放番組の出演を取りやめた。

14日に入院。16日、新型コロナウイルスの陽性反応が出た。この時までは、病床から仕事に関する電話もかけていたという。

しかし、容体が急激に悪化。翌17日には人工呼吸器を装着しての治療が始まった。

その後、容体が回復することなく、話をすることもできないまま、24日に息を引き取った。74歳だった。

役人離れした発想

「役人離れした発想と、豪放で厚い人情味、そして、強い感受性も合わせ持つ、魅力的な人だった」

そう語るのは、元外交官でキヤノングローバル戦略研究所の宮家邦彦研究主幹だ。

外務省で共にした仕事で強烈な印象に残っているのは、冷戦終結後、国際情勢が大きく変化するなか、1990年に起きたイラク軍のクウェート侵攻と、その後のアメリカ中心の多国籍軍とイラクとの湾岸戦争に向けた対応だ。

湾岸戦争で、日本は130億ドルに上る多額の資金援助をしたにも関わらず、アメリカをはじめとした関係各国から、“人的貢献”が見えないなどとして、厳しい批判を受けた。要は「自衛隊を出せ」ということだが、当時の自衛隊は、一度も海外派遣されたことはなく、国民の抵抗感は大きかったため、派遣は極めて厳しかった。

「人を出せないなら、せめて砂漠の多国籍軍に物資を送ろう」

日米同盟の危機とも言われた中、北米第一課長だった岡本が打ち出した発想は、役人を超えていたという。

内々に陸上自衛隊に知恵を借りて、多国籍軍が必要としそうな物資のリストを作り、当時の通産省の協力もとりつけた。そして800台の四輪駆動のオフロード車を名古屋から中東に船で輸送する手はずを整えたのだ。

しかし、船員の安全を懸念する全日本船員組合が出港に反対する。岡本は自ら組合本部を訪れ、粘り強く説得。当時、アメリカ側が唯一評価したという日本の湾岸貢献策を実現した。

「日本は何ができるのか。岡本さんはまさに当時の法的な枠組みの中で最大限のことをやった。そのときの鮮烈な印象が目に焼き付いている」

真骨頂は「裏工作」

その宮家氏が、岡本の真骨頂の一つだと強調したのは「裏の情報工作」だった。

「とにかく朝から晩までいないんですよ。私たちのボスなんだけど、省内にいないわけ。いろんなところで、いろんな人に会っていた。その中に、東京にいるアメリカの記者など外国の記者がいっぱいいた。もちろん日本の記者もね」

岡本は日本が何をしようとしているのか、国際的にも国内的にも少しでも理解を深めようと、記者たちへの非公式な背景説明を熱心に行っていたと言うのだ。

「日本の国際貢献を目に見える形にしようと、絶妙なタイミングで情報を流していた。彼はアメリカのメディアをよく知っていた。どこに情報を入れたら、どのような紙面になるか。それがどうやってアメリカ政府の上層部に影響を与えるか。どこのボタンを押せばいいか、どこにガソリンを入れればいいか、彼にはわかってたんです」

いわば情報のリーク。取材する側も、少しでも早くより多角的なニュースとして伝えるためには、情報の間口は、広い方がいい。

外務省内では、岡本課長の「裏工作」は波紋を呼んだのも事実だ。

「外務省の局長たちは、みんなピリピリしていましたね。『岡本は記者に何を言ったんだ。またしゃべったのか』とね」

「今だったら、課長がそんなことをすれば、『なんだそいつは、どこの課長だ』となって冷遇されかねない。内閣人事局に首根っこをつかまれているわけだから」

外務省を去る理由

そんな岡本だったが、中東での日本の貢献策を実現すると、ほどなく外務省を辞めてしまった。彼の対談集には、次のように記されている。

「官僚の仕事は課長時代が一番面白い。これから上のポストに行くと、仕事は部下がやるから自分が『切り込み隊』になることは少なくなる。どうしても『安全プレー』が大事になるし、そうしないと周りに迷惑をかけることになる。これは自分の生き様に向いているのか。自分は燃えないのではないか」

「上司と衝突して辞めたんじゃないかという人もいますが、全く違います。(中略)僕自身は明らかにつまらない人間になりつつあった。それで、全く新しいことをしてみよう、食いつめてしまうかもしれない緊張感に身をさらして人生をもう1つやってみようと思い始め、その気持ちを抑えられなくなったのです」

(五百旗頭真/伊藤元重/薬師寺克行編『岡本行夫 現場主義を貫いた外交官』より)

岡本について語るとき、宮家氏が最も力説したのは、岡本が「政策を実行する人=政策マン」だったという点だ。

「実際に官僚を動かし、メディアに理解を深めさせ、政治家に働きかけて政策にしていく。そのためには、発想力と行動力と説得力が必要なんだけど、彼はそうした力を持っていた」

そして、こう締めくくった。

「彼の肩書は『外交評論家』となっている。でも、彼は評論家ではない。評論なんかする気はないんです。彼は死ぬまで『政策マン』だった。政策を作り、それを自分で実行する。もしくは、実行するための環境を作っていく。『彼は政治的に動く』と言う人もいるが、政策とは、そもそも政治的なもの。岡本さんだからできたんです」

霞が関の「異分子」

外務省を辞めた岡本は、橋本内閣で沖縄担当の総理大臣補佐官として、アメリカ軍普天間基地問題に尽力したあと、2003年、小泉内閣でもイラク復興担当の総理大臣補佐官に就任した。

このとき、共に復興支援を担ったのが、当時、外務省の無償資金協力課長だった山田彰ブラジル大使だ。

山田大使によれば岡本は、批判を恐れず、自らの信念に基づいて行動することをためらわない人だったという。

「岡本さんは、総理大臣補佐官という立場だが、高みにいるのではなく、グラウンドに降りて走り回るプレーヤーだった。プレーするからにはホームランやヒットも打つが、エラーもすれば三振もする。でも、プレーをしないと試合も始まらないし試合に勝つこともないんです」

岡本補佐官は、山田課長と2003年11月、イラクに出張。のちに何者かに襲撃されて死亡した奥克彦参事官と共に、およそ10日間で、車で2000キロほどを回る強行軍を、ものともせず走りきった。

「戦争で荒廃したイラクを立て直す」

その一心で各地を回り、日本として何が支援できるか模索したという。

しかしそんな岡本の評価は、“霞が関”の中でも分かれていた。

「話しづらいですが、もう時効だろうからいいでしょう。総理大臣補佐官として、突然、イラク問題の政策決定過程に入ってきた岡本さんでしたから、官僚組織からは異分子のように思われていた部分もある。強烈な人が入ってきて、煙たく思った人もいたと思う」

ただ先入観は持たず、岡本の力をイラク復興に役立てるにはどうすべきか考えたという。そして、自衛隊のサマーワでの給水活動や1000台以上の警察車両の供与など、具体的な支援策につなげていった。

そうした実行力の裏返しとも言えるが、岡本には「パフォーマンスが過ぎる」といった批判もつきまとった。

イラクの復興を後押しするために、現地にセメント工場を作った時もそうだ。自らに関係のある日本企業への利益誘導ではないかという批判が起きたのだ。

「世間から批判されることは予想していなかったようでした。私は内心、『ちょっと甘いんじゃないですか。世の中、いい人ばかりではないですよ』と思っていました。さすがの岡本さんも、『こうなるとは思わなかった』と、ぼやいていました。ただ、だからといって、自分の考えを変えるっていうことはなかったですね」

仲間を失って…

2003年11月29日、共に活動していた奥参事官(当時・写真左)が、現地で襲撃されて死亡した。井ノ上正盛三等書記官(当時・写真右)も犠牲となった。

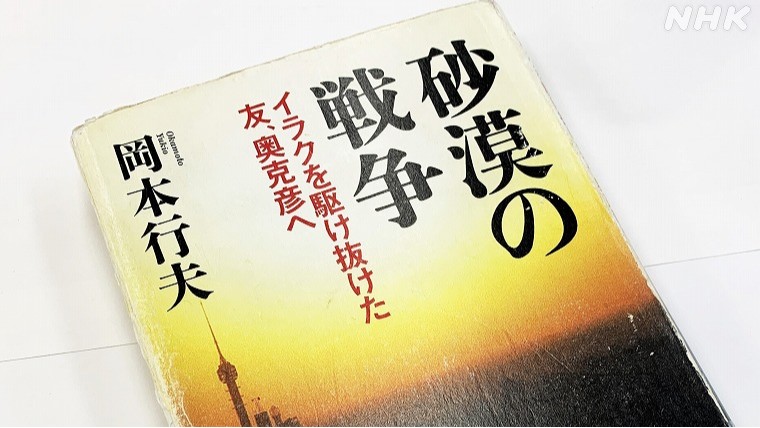

岡本は、この時のことを著書に記している。

「何も考えられずにいた。奥が?奥が?頭の中は空白であった。呆然としたまま、指は無意識のうちに、奥の携帯電話を鳴らし続けていた。奥には二つの携帯電話の番号がある。(中略)両方の番号とも『今はつながりません』という英語の録音メッセージを繰り返すだけだった。答えてくれ、答えてくれ…」

(『砂漠の戦争 イラクを駆け抜けた友、奥克彦へ』より)

「2人の死について、岡本さんは、終生、慚愧(ざんき)の念に堪えなかったと思う。そのことに触れると、深いため息をついて、深い悲しみの表情だった。2人は、死ななくてよかったんだ、なんとかできなかったか、ということだったんだと思いますよ…」

そう語るのは、外務省の後輩で、岡本と公私ともに親しくしていた佐々江賢一郎元駐米大使だ。岡本が入院する2、3日前にも、電話で話したという。

岡本は「これからおいしい肉まんを送りますから」と、いつもと同じ、他愛(たあい)のない話をした。「コロナが落ち着いたら、一緒に飲もう」と、今、誰もが交わしているのと変わらぬやり取りが最後だった。

「仕事の面では、有事に燃える男、外交の最前線を駆け抜けた戦士でした。老いて静かに年をとっていくのは、やや岡本さんにはふさわしくなかったかもしれません。疾風(はやて)のように現れて、疾風のように去って行った…」

「実は、ここ数年、岡本さんは自叙伝を執筆していました。自分の人生を振り返って、若い世代に前向きな力強いメッセージを残そうとしていました。国際社会で日本は、日米同盟の重要性と同時に、アメリカに常に安住していればいいというのではないのだ、ということでしょうか」

残されたメッセージ

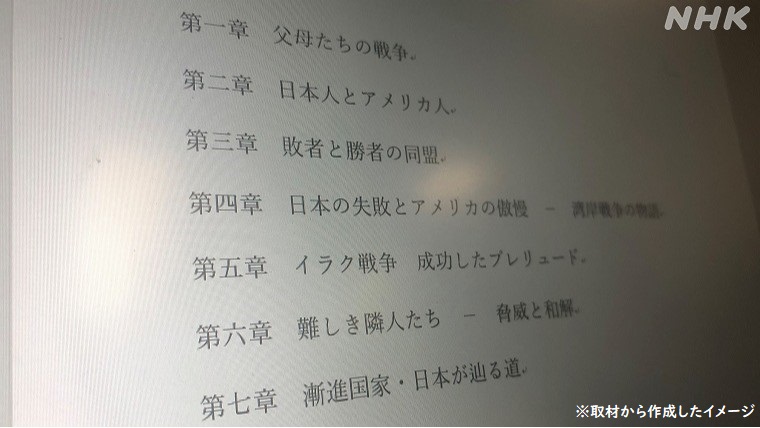

どんな自叙伝なのか。今回、遺族側への取材で、その一部が明らかになった。

岡本は人工呼吸器をつける直前まで、執筆活動を続けていたという。自叙伝は、海外の人たちにも日本を深く理解してもらいたいという思いから、日本語と英語の両方で書かれていた。

第一章「父母たちの戦争」から始まり、その太平洋戦争を戦った日米が同盟を結ぶ。湾岸戦争については、「日本の失敗とアメリカの傲慢」という見出しがついている。

そして、最終章となった第七章は、「漸進国家・日本が辿る道」

若者たちに向けて、「誇りに満ちた国を作ってくれ」と書かれ、まさにこれから書き上げようとしていたところで、未完になっている。ただ本は出版されるということだ。

日米関係を基軸としてきた日本が、今後、国際社会で主体的にどんな役割を果たしていくべきなのか。

外務省を飛び出し、追い求めてきた岡本が託した、私たちへのメッセージだ。

- 政治部記者

- 渡辺 信

- 2004年入局。釧路局、サハリン、仙台局、福島局などで勤務。現在は政治部で外務省サブキャップ。

- 政治部記者

- 山本 雄太郎

- 2007年入局。山口局を経て政治部。現在は外務省担当。茂木大臣の“番記者”。

- 政治部記者

- 木村 有李

- 2010年入局。青森局、水戸局を経て政治部。文部科学省担当や“国対番”を経て現在は外務省担当。