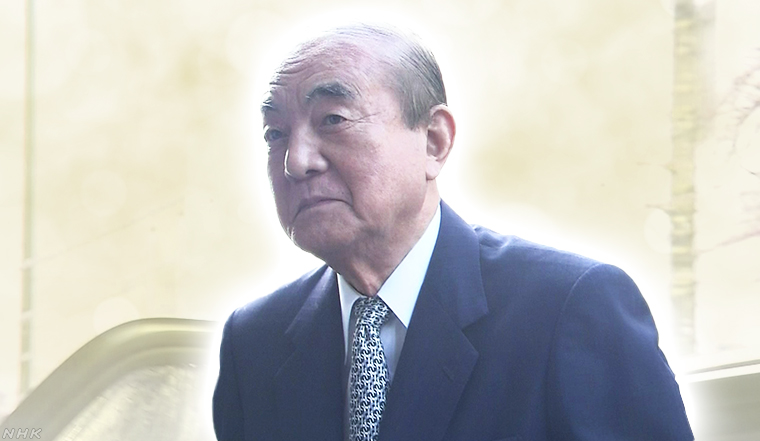

中曽根康弘 最晩年の言葉

その日、メディアは彼の死の報道で一色となった。

中曽根康弘、101歳。

「大勲位」「風見鶏」「青年将校」「不沈空母」

これほど、さまざまな言葉で彩られた政治家もいまい。

NHKは、最晩年のことばを撮りためてきた。

その内容は「中曽根史観」ともいうべきものだが、いまに生きる私たちに、示唆するものはないだろうか。

(松本卓)

「大勲位」と呼ばれた男

ずいぶん、大きな人だったんだな…そんなことを、感じた。

もちろん、ぶら下がりの取材はしたことがあるが、改めて間近で見ると、骨太でがっしりとした体躯に目が行って…

いや待て、もともと1メートル80センチ近い長身だが、杖をついて歩いているじゃないか。多くの実績を残した「宰相」の雰囲気に、気圧されたのかのかも知れない。

平成24年2月に行った最初のインタビューは、母親の愛情にどっぷりとつかったという群馬・高崎での幼少時の話から始まり、昭和6年満州事変が起こり、日本が軍国主義へと飲み込まれていく時代のエピソードに入っていった。

当時の中曽根少年は、子どもどうしで新聞を題材に論じあったこともあったという。

「日本が軍国主義に入ろうとして、ある意味で騒然としておった。五・一五事件、二・二六事件がその後に起きて、日本が一番荒れた時代でしたからね。ある意味において、実学を勉強したと言ってもいいでしょうね。

大学でも出て、将来になったときの日本はどういうふうになっているんだろうかと一生懸命見つめておって、子ども心にも、やっぱり心配であったと思いますね」

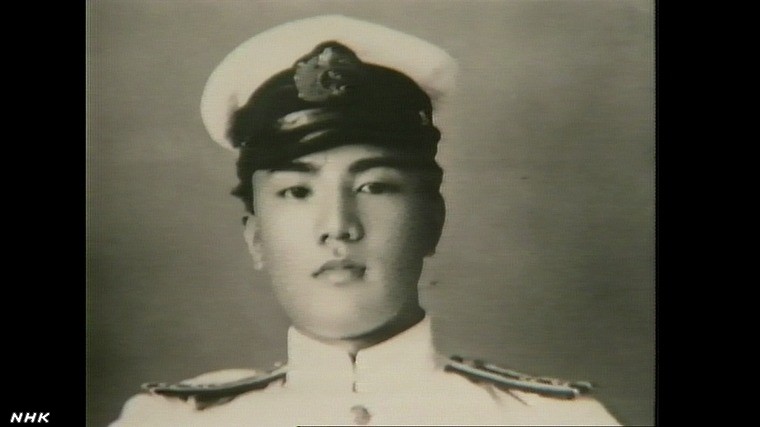

その後、旧制静岡高校、東京帝国大学を経て、内務省に入省するが、わずかな期間で海軍に入り、戦地に赴くことになる。

根幹は戦争体験

中曽根康弘という人物を語る時、常に色濃くにじむのが「戦争」だ。

昭和16年12月、中曽根は太平洋戦争の開戦をパラオで迎えた。設営隊の主計長として、基地設営などにあたっていた。そして、フィリピンのダバオ、台湾の高雄に駐留。そこで、戦闘を経験する。

「敵の駆逐艦や爆撃で船がやられて、設営隊の徴用工員のみなさんが傷ついたり、ずいぶん戦死した。その時の戦いぶりなり、死に方というものを、指揮官として一緒に経験して、『ああ、戦争とか、国家とか、国民とか、そういうものはこういうものか』と実感して、非常に複雑な経験と感情を持った日々でしたね」

戦場で多くの仲間を失った無念さの一方、戦いの中で見せられた懸命さに国家や国民のありようを考えさせられたと語る。

政治を志した原点は、そうした経験の中にあったという。

「なんとか日本をもう1回再建しなければ、死んだ人に申し訳ない。私の弟も戦死していましたからね。ですから、死んだ者に申し訳ないと。生きて帰った者にはそうした感慨、責任感がありましたよ。私が政治家になったのは、その責任感によるところが非常に大きい」

占領された日本で

中曽根のもうひとつの原点は占領下での経験だという。

昭和20年に復員後、内務省に復帰。官房調査部でアメリカ軍との折衝を担当する。

アメリカ軍の将校との交流で、アメリカ流の民主主義に触れる一方、日本が占領されたことへの無念さや悔しさを抱えていたと語る。

「占領というのは、われわれ、戦争をやってきた若い者にとっては屈辱でしたからね。いつまでこんな占領の状態が続くのか。なんとか早くここから脱却して、日本を独立国家にしないと、『われわれの祖先にすまない』、『日本の歴史にすまない』、そういう気がして、早く占領軍をかえして、独立させようという気持ちに燃えていましたね」

内務官僚から、政界へ。

昭和22年の衆議院選挙で群馬3区から立候補し、初当選を果たす。

そして連続当選20回、56年に及ぶ国会議員生活の始まりだった。

青年将校と呼ばれて

昭和30年の保守合同で自民党が結成されるまで、中曽根は主に野党議員として活動した。

当時の連合国軍最高司令官・マッカーサー元帥に対し、「5年以上にわたり占領政策を継続するのは不可能だ」として、占領をやめるよう求める建白書を提出。

自主憲法の制定、そして、首相公選制を各地で訴えたほか、占領政策の継続を容認してきた吉田茂政権を舌鋒鋭く批判する。その活動から、「青年将校」と呼ばれるようになった。

吉田茂を評価していた部分もあると明かす一方、痛烈に批判したのは占領軍へのメッセージだったと振り返った。

「吉田さんは敵ながらあっぱれだと、日本のために堂々とやっていた。マッカーサーの司令部にいっても、あまり卑屈にならないで、やった政治家として評価しとったわけです」

「吉田内閣をたたくということは占領政策をたたくことでもあった。内閣を相手にするよりも、実は占領軍を相手にしてやっておったというのがわれわれの本当の考え方であった」

中曽根が今際の際までこだわった憲法改正も、根本は占領期の日本にあった。

訴えていた首相公選制も、憲法改正への道筋をひらくためだった。

「自主憲法をつくれというのがわれわれの根本だった。アメリカから与えられた憲法ではいけないと。そういう根性を国民が持っている限り、独立国家にはなれない」

「憲法を改正するに国民が何を望むかを考えた場合、やっぱり国民投票で総理大臣を選ぼうと。『首相と恋人は私が選ぶ』というような標語まで立てた。国民に一番アピールする憲法改正のやり方ってものは、総理大臣を国民自身に選ばせるというやり方。それが首相公選制論という形で出てきた」

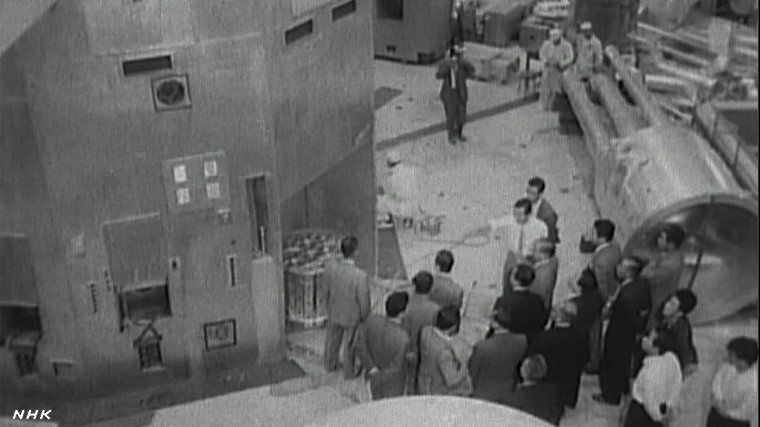

日本に原発を導いた

若手の与党議員として取り組んだのが、原子力政策だった。

日本が戦争に負けた原因は科学技術力の差だと考えていた中曽根、資源を持たない日本が世界の一流国家へと発展を遂げるには、科学技術による立国が欠かせないと主張した。

そして、原子力をその象徴と捉えていた。

広島、長崎への原爆投下の記憶がまだ残る中、原子力の平和利用を掲げ、社会党議員とも協力し、昭和30年、「原子力基本法」を制定。日本の原発導入の枠組みを作り上げた。

「原爆みたいなものに進んでいくことに対する非常な心配が一部の国民には強くありましたからね、安心させながら前進すると、それは基本法をつくることだと。原子力の平和利用に徹すると明確に出すという意識でやりました」

資源に乏しい日本が世界有数の経済大国になった一因に、エネルギーを安定確保できたことがあげられ、それに原子力発電が貢献したとされる反面、東日本大震災では、津波によって原発が制御不能になり、放射能汚染が拡大した。

大惨事となり、いまも多くの国民が元の住まいさえ失ったままのあの事故を、どう受け止めているのか。

「原子力をやる場合には、人間の生命、あるいは倫理観が非常に大事だ。宇宙やら、世界をぶっ壊す力を持っているわけですから」

直接の答えにはなっていない返答だった。

原発事故の直後、平成23年のインタビューでは、こう答えている。

「原発を全部やめてしまうと、日本の経済が成り立たない。原発をいかに改良して、害のない方向に前進させていくかが、国民や政治の大きな仕事と思う」

中曽根は、間違いなく原発導入へのレールを敷いた。その立場からは、これが精一杯の表現だったのか。

廃炉に向けた道のりは険しく、「汚染水」の問題もいまだに克服はできていない。克服するのは、政治の大きな課題だ。しかし、選挙を通じて原発がある社会を選んだのは、私たちだ。原発にどう向き合うか、原発に依存する社会をやはり選択していくのか、これからも私たちが自身で考え、選んでいかなければならないことだ。

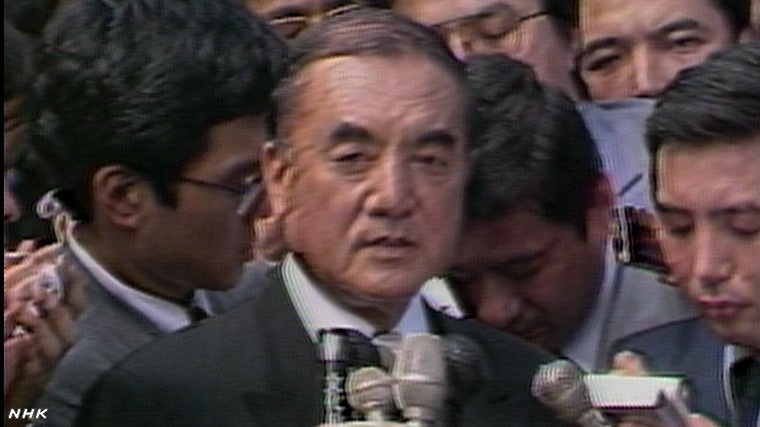

風見鶏 どこ吹く風

「風見鶏」――中曽根の政治スタイルを評することばとして使われた。

周囲の状況を眺めて、都合のよい側につく人、と揶揄(やゆ)することばだ。

昭和34年、第2次岸改造内閣で、科学技術庁長官として初入閣したあと、昭和42年、第2次佐藤第1次改造内閣では、運輸大臣に就任する。

当時の中曽根といえば、「反佐藤」の立場。それを一転させて、沖縄返還の実現を目指す佐藤栄作総理の入閣要請を受諾した。

その変わり身の早さから、名付けられたあだ名だった。しかし、国家を思ってこその決断だと、気にする様子はなかったようだ。

「沖縄を本当にやるというのなら、私も入閣しましょうと。命がけでやると、そういう話だったんで、じゃあ、応じましょうと言って、運輸大臣になったんですね。しかし、佐藤を批判しておった人間が入閣したもんだから、『風見鶏』というあだ名を付けられたわけです。だけど、国家のために一生懸命やろうというのであって、そんな毀誉褒貶なんかにとらわれるべきではないと。国家のために命がけで一緒にやるんだという考えでおりました」

その後、通産大臣や幹事長などを歴任し、総理・総裁への道を歩んでいく。

自民党で派閥争いがもっとも激しいとされた当時、総裁候補5人の名前の一字を取って、「三角大福中」という言葉があった。三木武夫、田中角栄、大平正芳、福田赳夫、そして中曽根康弘。

佐藤の退陣後、日本の政界はこの5人の派閥の領袖が中心となって展開していく。それぞれが総理大臣を務めることになるが、そのアンカーが中曽根だった。決して主流派ではなかったが、機が熟すまで、待ち続けた結果、およそ5年にわたる長期政権を担うことになる。

「風見鶏」と呼ばれたことについてどうか、聞いてみた。

「風見鶏というのは悪くない。というのは足は固定しているんだ。しかし、体の上だけが風で動いている。内外の状況によって対応が異なっているというのは、政治として当たり前のことなんですよ」

改革の代名詞「民営化」その裏で…

37年前の昭和57年、第71代の内閣総理大臣に就いた中曽根。

高度経済成長を経て、世界第2位の経済大国になり、日本が世界に存在感を示した時代に、国のかじ取りを担った。在任期間は1806日で、戦後5番目の長期政権。「戦後政治の総決算」を掲げ、内政・外交の懸案に取り組んだ。

代名詞にあげられるのが、「民営化」だ。

「国鉄の分割・民営化」「電電公社、専売公社の民営化」いまのJR各社、NTT、JT、この3公社の改革である。総理大臣就任前に務めた行政管理庁長官から続く取り組みで、肥大化した行政機構を見直し、思い切った人員削減と規制の排除を図るのが狙いだった。「行政改革、財政改革をやらないと日本は死んでしまう」という意識で、「小さな政府」をつくり、「増税なき財政再建」を目指したという。

その象徴とされたのが国鉄改革だ。

「3公社と言われるものは、ダレてきてしまって、規律も失われてきた。立て直さなければいかんなと。自民党は中曽根がどこまでやるかと、つまずきゃしないかなと、あるいはつまずくのを待っていた人もおったかもしれませんね。だけど、私は断固としてやるという姿勢で進んで、全面戦争を意識してやったわけです」

さらに、国鉄改革は政治的にも重要だったと振り返る。

「結局、自民党と社会党との闘いであり、現実的にはわれわれと国鉄労働組合との闘いということにもなったわけです。国鉄改革、専売改革というようなものは、新しい日本をつくる1つの端緒でありましたね」

目的は、行財政改革ばかりではない。社会党の支持基盤である労働組合の弱体化を狙う。戦後の日本政治を二分してきた「保守」と「革新」の決戦。これが、「戦後政治の総決算」の意味するところのひとつだった。

その成否は、いわゆる「死んだふり解散」、昭和61年7月6日に行われた衆参同日選挙にかかることになる。

国民に信を問うた結果、衆議院で自民党が300議席を獲得、圧勝した。

「これでやれると思った。国民の支持をはっきりつかんだ。選挙で訴え、国民の支持を得てやると、負けたらやれないと。国家的大事業をやる際の政治家の心得ですよね。そういう考えを持ってやったわけです」

国鉄がJRグループ7社となって開業したのは翌年の4月。

一連の改革は、「大統領的首相」を志向した中曽根のリーダーシップがあってこそ実現したと指摘される。

「官」から「民」へと今に続く大きな流れの源流であり、社会党の低落につながる「55年体制」の終わりの始まりともされる。

アジアの中の日本

「韓国との関係を打開しなければ、アメリカとの外交もできない」

いまで言う「官邸外交」のさきがけとなったのが中曽根だ。米ソが対立した冷戦下、同盟国アメリカとの関係が最重要とされたが、「アジアの中の日本」という立場で対米外交に取り組むとして、当時、関係が悪化していた韓国から、首脳外交を展開したのだった。

昭和58年当時、韓国の大統領はチョン・ドゥファン(全斗煥)。

中曽根は就任直後の電話会談から1か月余りで、総理大臣として戦後初の韓国公式訪問を実現。

勉強していた韓国語であいさつしたほか、歌を披露するなどして大統領と個人的な信頼関係を築き、韓国元首として戦後初の日本公式訪問に導いた。

そして、中国の胡耀邦総書記とも関係を築き、中国の総書記として初の日本訪問を実現。

日中関係は、「蜜月時代」とも言われた。

アジア重視の姿勢を明確にした理由を次のように語っている。

「中国、それから韓国というのは一番大事な近隣外交ですからね、そこに魂が入ってなきゃだめなんです。魂という意味は、要するに人間的なふれあいですよ。お互いに国家を背負っている人間どうし、本当にお互い連携しあって、アジアのために、子孫のために仕事をしていこうという基本をつくることを考えてやった」

中曽根は、太平洋戦争について、アジアに対しては侵略戦争だったという認識をたびたび示している。そうした戦争認識も背景にアジア各国からの支持がなければ、欧米とは張り合えないと考えたのだろう。

またアジア重視の外交は、大韓航空機爆破など、のちに数々のテロ事件に関与したとされる北朝鮮も念頭に進めた、外交戦略だったことも明かしている。

「韓国と北朝鮮の間もよくないし、日本との間もよくない。そうした中で、日本と韓国が手を結び、そして、ソ連と中国をその中に加える。それによって、北朝鮮の態度を軟化させると。言いかえれば、北朝鮮の包囲網ができるわけですね。そういう外交戦略も実行した」

そうした中、昭和60年、現職の総理大臣による戦後初の靖国神社公式参拝を行った。アジア外交を重視してきたのに、なぜ断行したのか。

「総理大臣在任中、1回だけは公式に行って、正式に国家として英霊に対して、お礼も言い、慰めてくると。

そういう仕事をやる必要があるという信念をもっておりましたから」

参拝は、周辺国の反応を探りながら、入念に準備を進めた上で行われたというが、これ以降の参拝は見送った。なぜなら…

「胡耀邦の立場が非常に難しくなってきたいう話を聞いて、1回だけでやめにするという考えを持ったわけです」

参拝からおよそ1年半後に、胡耀邦は失脚することになる。

ロン・ヤス関係

「アジアの中の日本」という意識で対米外交に取り組んだ矢先の出来事が、「不沈空母」発言だった。

就任後初めての日米首脳会談を前に、ワシントン・ポストの朝食会でのこと。日本列島をソ連に対する防衛の盾や船に見立てて、みずからの安全保障論を披露した際の発言が「不沈空母」と訳されて、世界に発信された。

国内でも日本の安全保障の考え方を逸脱すると物議を醸した。中曽根は当時、趣旨としては発言を認めているものの、「不沈空母」ということばは使ってないと、一応否定したが、アメリカに自身の考えが明確に伝わればそれでいいと考えたようだ。

「日本は日本で、自主防衛をちゃんとやって、アメリカと協力しながら、いざというときには日本の力は無視できないという日本にしておかなくちゃいけないという考えでやり直しをやった。日本の防衛政策、日米安保条約をこういうふうに持っていくと方針を明確にした。それで、アメリカ人も安心したわけです」

当時のレーガン大統領との「ロン・ヤス」関係は知られるとおりだが、2人の相性の良さを土台に、冷戦下の対ソ戦略で一致した部分が大きい。

「レーガンは、『ソ連を悪の帝国だ』と言っていましたからね。もちろん、私は同感だと。やっぱりアメリカが世界のリーダーシップをとる上で態度を明確にすることは自由陣営を結束させるに一番大事なポイントであった。自由主義陣営のリーダーとして、アメリカが明確な態度をとることが非常に大事であった。わたしはそれを言ってきましたけどね。それをレーガンは明確にやったわけです」

そして、中曽根自身も、外交の最大の見せ場と考えていたのが、G7サミットだ。

昭和58年にアメリカで開かれたウイリアムズバーグ・サミットでは米ソの中距離核戦力が議題になった。アメリカのヨーロッパへの中距離核ミサイルの配備をめぐり、中曽根は「西側の結束の強さをソ連に示すべきだ」と主張。ロン・ヤス関係に「鉄の女」と称されたイギリスのサッチャー首相が加わり、フランスのミッテラン大統領を引き込むようにして、政治声明の発出につなげた。

計5回出席したサミットを首脳どうしの真剣勝負の場として捉えていたという。

「大統領、総理大臣の決闘の場所で、ボクシングの勝負のようなものだと。追い詰められてばかりいたんじゃだめで、強力な打撃をやらなきゃだめなんだと。そういう意識でサミットに臨んで、同時に、味方のレーガンを助けようとした。やっぱりああいう会議は味方がいないとうまくいかない」

その後、ベルリンの壁崩壊、ソ連の崩壊と冷戦の終結につながり、中曽根は、レーガン、サッチャーと並び、冷戦時代の代表的な西側の指導者と評されるようになった。

集合写真では、立ち位置の慣例を破り、レーガンとサッチャーの間に収まるという逸話も残し、日本の国際的地位の向上を象徴する1枚となった。

彼から何を学ぶのか

政界引退のきっかけは、平成15年の衆議院選挙。

衆議院比例代表の73歳定年制を例外なく適用するとして、当時の小泉総理大臣から立候補の辞退を迫られたからだった。中曽根は、生前受章した勲章から「大勲位」と呼ばれるようになっていたが、怒りのあまり唇を震わせる姿を隠そうとはしなかった。

ただ、その心境、「くれてなお 命の限り 蝉しぐれ」と詠んだ。

憲法改正をはじめ、発信は生涯続いた。

NHKで生前最後のインタビューとなったのは平成25年6月。

中曽根は、いまの政治・社会をどう見ていたのか。

「いまの状況を考えてみると、政治が小さくなっておる。なんとなく目先の利害を中心にした政治に跼蹐(きょくせき)してきている。昔は大ぼらふきとか、大風呂敷とか、そういう人も出てきたわけだ。しかし今は、ひとりもいないね。それだけ政治のスケールが小さくなった。もっとスケールの大きい長期的、歴史的視野に立った考え方がやはり基本になければだめだ」

次の時代を担う若者には、こんな言葉を残していた。

「若い特色というのは夢を見る力なんだ。現実にはないけれども、『こうあってほしい。俺はこうなるんだ』と。年を取って、これまでいろいろ経験した者から見ると、そういう次の時代を目指す発想力が非常に弱くなっている」

「いままでの歴史からみても、戦争も経験し、不景気やら、いろいろな問題にも悩まされました。災害にも苦しみました。しかし、見事に克服してきて、日本の力というのはかなり強いものがある。国民の力というものもまだ十分残っている。私はそれに安心して、また信じてね、新しい世界へ進もうと。夢見る日本、夢見る世界、これをもう1回復活しようと」

中曽根の足跡は、日本の戦後の歩みとともにあった。

冒頭にも述べたように、これは最晩年の「中曽根史観」といえるものだ。実績の中には、功罪相半ばとされるものもあるだろうし、立場が変われば、見方も、評価も変わるだろう。

中曽根は、政治家を「歴史法廷の被告人」と表現したが、あの時代に国家や国民のためを思い、実行したことは歴史に刻まれた。

そこから何を学び取るのか。

もちろん、中曽根の手法がいまの時代でもそのまま通用するということでもない。当時と比べて、いまの社会はよりグローバルで、より複雑化している。アメリカ大統領をとってみても、いまはレーガンではなく、トランプだ。

「風見鶏」と評された中曽根だが、その生涯をみれば、どこに立ち、何を目指すのかははっきりしていた。

学ぶべきものの1つはそこにあるように、私は思う。

(文中敬称略)

- 政治部記者

- 松本 卓

- 1997年入局。岡山局を経て政治部。自民党、公明党、外務省などを取材。沖縄局でデスクも。現在は官邸キャップ。