「手の皮膚を引っ張って30cmくらい伸ばす」

「頭の骨を手で直接触ってみる」

そんな"非現実"を現実にさせる研究室がある。

「からだの錯覚」の扉、開いてみた。

(NHK名古屋 記者 河合哲朗)

ある日 1通のメールが

私(=記者)は、名古屋局で大学の取材を担当している。

日々、さまざまな大学から「こんな研究成果が出た」とプレスリリースが届く。

そんな中、あるメールに目が止まった。

国際学術誌に論文が掲載されたというその発表、タイトルはこうあった。

《心の皮膚はどこまでも伸びる?

スライムを使った新しい『からだの錯覚』を発見!》

「いったい、何を言っているんだ」

期待感を胸に、すぐに会いに行ってみた。

研究室を訪ねたら 手の皮膚を30cmくらい伸ばされた

訪ねたのは、名古屋市立大学の1室。

室内には、何やら奇妙な人体のオブジェが...。

迎えてくれたのは、小鷹研理准教授。

専門は「からだの錯覚」。

学生と共に、まだ誰も体験したことのない錯覚を、日々探っているのだという。

さっそく"スライムを使った新しい錯覚"というものを体験させてもらった。

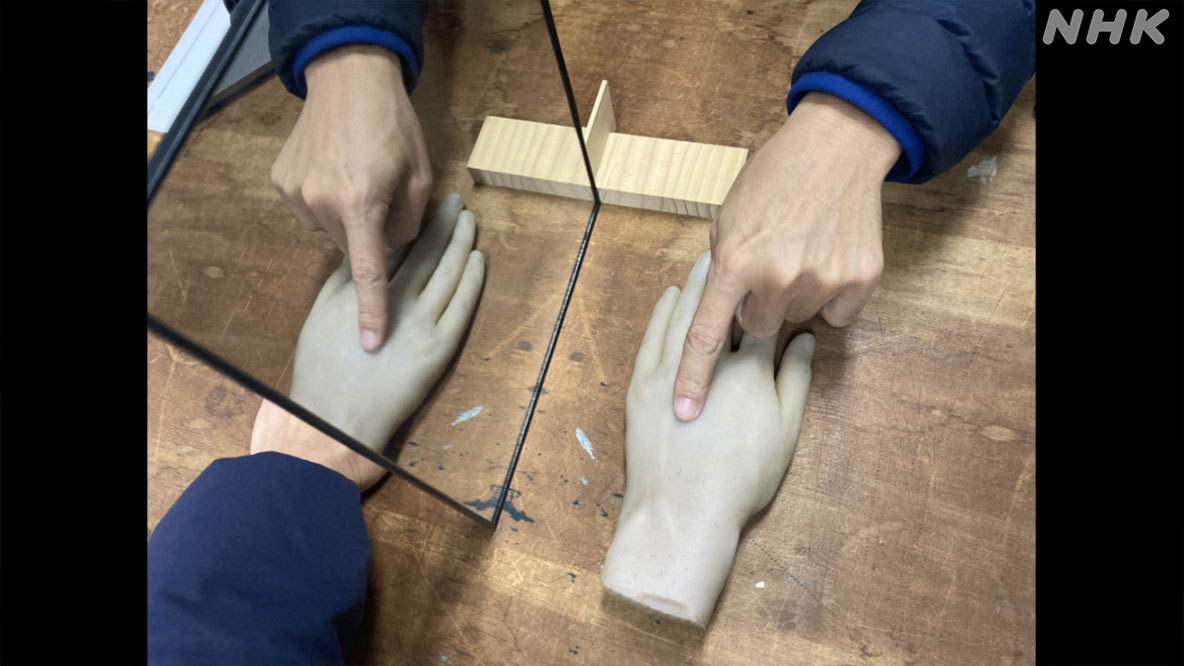

テーブルの上に、鏡。

その横に、スライム。

「これで、錯覚の準備はできました」

「え?これだけ?」

体験者は、スライムとは反対側に手を置く。

「鏡の奥の自分の手を見るような感じで。ちょうどその場所にスライムが映っているので、そこを見ていてください」

この状態で、スライムを引っ張る。

と同時に、手の皮膚を同じ動きでつままれると...。

「うわ!やばいやばい!気持ちわる!」

めちゃくちゃ大きい声が出た。

自分の手がまるでスライムのように、どこまでも伸びる感覚に陥ったのだ。

「脳がバグった」とでも言えばいいのだろうか。

体の感覚に頭の理解が追いつかない、初めての体験だった。

名付けて「スライムハンド錯覚」。

これまでの実験では、平均で30センチほども皮膚が伸びる錯覚が確認されたという。

名古屋市立大学大学院 小鷹研理 准教授

「僕も長いこと錯覚の研究やってるんだけど、これちょっとレベルが違うというか。(笑)

皮膚には"位置の情報"がなくて、『どこまで引っ張られているか』って実はかなりアバウトにしかモニターされてないんですね。そのモニターできてない部分に、スライムっていう別の視覚情報がうまく重なっちゃうと、見ているとおりに受け入れちゃう。もう"やり放題"というか。簡単に感覚が"ハック"されちゃう」

いとも簡単に"ハック"された私...。

奇術師でも見るような目で、さらに話を聞いた。

からだの"外側"に出るということ

小鷹さんが錯覚に出会ったのは10年ほど前。

それまでは「ロボット」など別の分野の研究を行っていた。

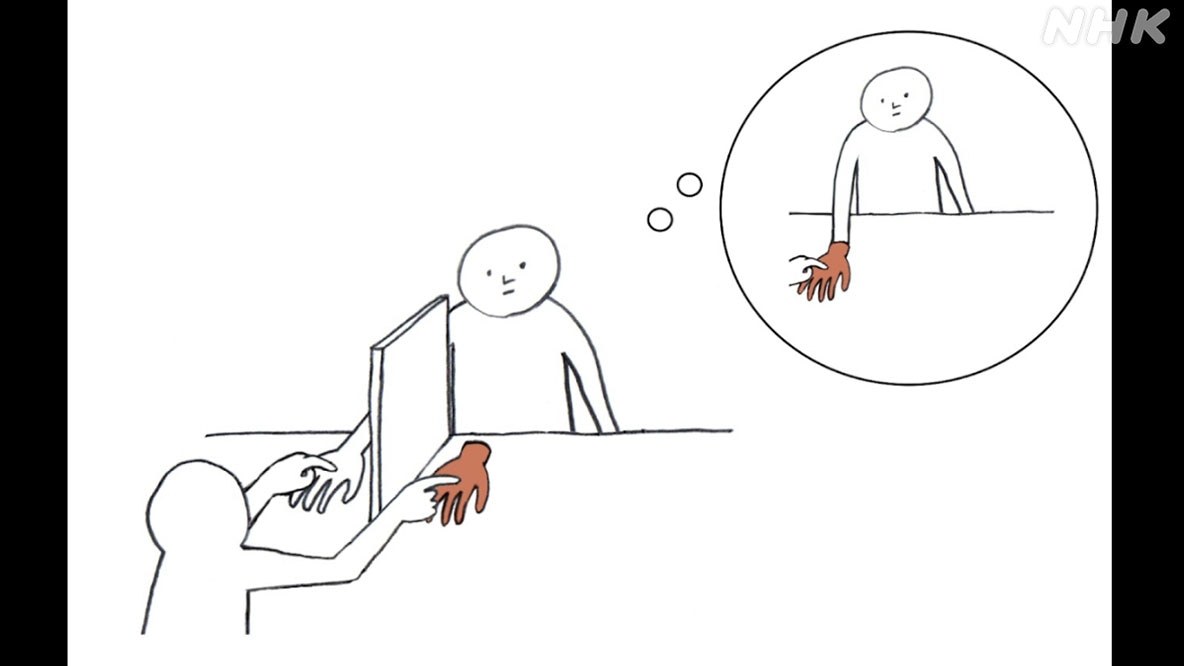

ある日、授業の準備のために体に関する論文を探っていたところ、錯覚界の"古典"とされているという「ラバーハンド錯覚」を知った。

作り物のゴムの手を、まるで自分の手のように感じてしまうというこの錯覚。

その不思議な体験に、瞬時に魅了されたという。

小鷹研理さん

「衝撃というか、本当に驚いて。今まで体験した遊びの中でいちばん"エグかった"。自分が"自分"という枠の中に閉じ込められていた、ある意味で"監禁"されていたことに初めて気づいたというか。体験して初めて『自分の体から出られた』って思った。『ああ、自分の外側にこんなに広大な空間が広がっていたのか』って。これを自分の研究にできたら一生付き合っていけるだろうって、ほとんど瞬間で確信を得た感じで」

当時は「からだの錯覚」を専門に扱う研究者はほとんどいなかったという。

小鷹研理さん

「今では、心理学、認知科学、脳科学系の人であれば知らない人はほぼいないくらいメジャーになってるんですけど、当時はまだ"フロンティア"というか。こんなにおもしろいのに日本を見渡しても研究している人はごくわずかで。ここを集中的にやっていけば、学術的にもすごく意味のある仕事ができるんじゃないかって」

それ以来、人間の体を舞台に、全く新しい錯覚体験を生み出していった。

VR=仮想現実の技術を使い、自分の体を全く別物のように感じさせる錯覚。

手の形に並べたボールペンなどを、自分の手の骨のように感じさせる錯覚など。

世界のすぐれた錯覚を集めた国際コンテスト「ベスト・イリュージョン・オブ・ザ・イヤー」(そんな世界があるとは)では、3年連続で入賞。

次第に、海外からも熱い視線が注がれるようになった。

目のくぼみに指 突っ込まれた

そして去年12月、アジアの国際賞を受賞した錯覚が「XRAYHEAD」。

研究室の一角にある暗室で体験させてもらった。

体験者は光を通す特殊な鏡の前に座る。

鏡の向こうには、光る頭蓋骨の標本。

鏡にうつった顔と重なり、自分の頭の骨がむき出しになったように見える。

このまま、標本と自分の頭を同時に触られると...。

もはや笑うしかなかった。

だって頭の骨を直接、"触られている"のだから。

「じゃあ『目』失礼します」

「うわ、指...。もうやめましょう...」

小鷹研理さん

「骨自身が触覚を持っていないというのが一番のポイントで、自分に感覚がないもんだから、それに似ている皮膚の感覚を乗っ取っちゃって、『骨が触られているんだ』って思い込んじゃう。骨の感覚が皮膚の感覚に寄生してる、"パラサイト"してる状態。

自分の骨に手を突っ込まれる状況なんて今まで体感したことがないし、夢で見ることもまずないと思うんですね。それなのにあまりにもすんなりと受け入れられ過ぎちゃって、僕も逆に不安というか。笑」

「からだの錯覚」は何を夢みる?

錯覚体験のおもしろさはよくわかったが、ここで一つ気になった。

小鷹さんは大学に籍を置く研究者だ。

錯覚を研究することに、どのような学術的な意義があるのだろうか。

率直にそう尋ねると、返ってきたのは意外な展望だった。

小鷹研理さん

「最近では『メタバース』(=仮想空間)って言葉がかなりはじけてるけど、そういう世界って、自分の物理的な体をそのまま持ち込めるわけじゃなくて、『アバター』という自分の"分身"を使って仮想空間の中に入るわけですよね。ある意味で"錯覚"させるわけです、違う自分に。今僕らがやっているのは、そこでの『アバター』や『自己』というものをどう設計するべきなのかということなんです」

もう少し具体的に聞いてみた。

小鷹研理さん

「アバターを現実の体とは"別もの"として完全に切り分けてしまえば、現実ではやれないようなこと、社会的な意味で逡巡するようなこともできてしまう。そういう怖さがあるような気がしてるんです。例えばゲームの中でも暴力的な行為とか、ありますよね。それはゲームという虚構の中で閉じているからいいんだけど、それがメタバースという"第2の自分"が参加する場になったとき、現実と全く無関係なふるまいをしている人たちの空間に入っていくのは、単純に怖いですよね。怖いし、その中で社会的なコミュニケーションを成立させるって、たぶん無理じゃないかと思ってるんです」

小鷹さんは、ここに『錯覚』が役立つ可能性があると指摘する。

「自分じゃないものを、自分のように感じる」錯覚の感覚。

それを、アバターと生身の人間との関係性にも用いることができれば、仮想空間の世界においても一定の社会規範を保ったコミュニケーションが可能になるのではないかという。

小鷹研理さん

「現実の体と仮想空間のアバターを完全に分離するんじゃなくて、『半分自分じゃないけど、半分自分である』っていうイメージにする。半分自分であれば、好き勝手にやるわけにはいかない。自分の体でやったこととして自分に返ってくるということを受け止めざるを得ない。仮想空間の中で、個々が社会的な責任を持ったうえで関わり合う。そういう空間を作るうえでのいい材料を提供するというのが、からだの錯覚の意義かなと思っています」

"気持ち悪さ"の先に

小鷹さんの錯覚をいくつか体験して、共通する感覚があった。

驚きや不思議さ、おもしろさもあるが、「気持ち悪い」のだ。

これは小鷹さん自身、錯覚を研究するうえで大切にしている感覚だという。

気持ち悪さの"正体"をこう語る。

小鷹研理さん

「錯覚体験中は、現実から離れた"虚構"の状態にあって、終わればまた現実に戻ってくるわけです。これは『遊び』なんかもそうですね。子どもの鬼ごっことか。現実とは異なる秩序の中にいて、終わればまた現実に戻ってくる。でもそうは言っても『遊び』のだいご味って『この虚構の状態が永遠に続くこと』ですよね。『もう戻れなくてもいいや』って。つまりね、子どもが今まで行ったことのないようなところに探検に行ってね、『あれ?ふと気づくと全然違うところにまで来ちゃった』『もう帰れないかも』『ぜんぜん目印もない』ってなったときに初めて『気持ち悪い』って感じるわけです。

錯覚によって"虚構"に行ったんだけど、あまりにも虚構の世界に取り込まれちゃって現実のようにしか見えない。元の現実に戻れなくなっちゃうんじゃないか。たぶんその感覚こそが『気持ち悪さ』の本質なんじゃないかな」

そうした「気持ち悪さ」の先に、錯覚の魅力があるという。

現実とは異なる世界を感じること。

気づかなかった自分の中の新たな感覚に出会えることだ。

小鷹研理さん

「僕がやりたいのは、錯覚体験した後、戻ってきたときに"ちょっと違う自分"になってるっていう感じですかね。世界の見方とか、"自分"の捉え方、世界のリアリティーがガラッと変わっちゃうようなことをやりたい。だからそういう意味では『気持ち悪さ』がない錯覚はそれこそ"お遊び"というか。もっとやばい遊びがしたいっていう感じですね」

小鷹さんの研究室のホームページには、誰でもできる簡単な錯覚=「即席錯覚」が紹介されている。道具もいらず、体一つでできるものも多い。

これを読んでいるあなたも、「からだの錯覚」の扉、開いてみませんか?

筆者

河合哲朗 記者(NHK名古屋放送局)

2010年入局。前橋局・千葉局を経て、2015年からは科学文化部で文化取材を担当。文学、音楽や映画、囲碁・将棋などを取材。2021年から名古屋局。遊軍キャップ。

趣味はアナログレコード収集で、泊まり勤務明けに名古屋市内のレコード屋の入荷状況をパトロールしています。

「これ別に変な趣味とかじゃなくて、実験道具、ちゃんと研究費で買ってるものです。『からだの錯覚』の研究やってるんで」