「宇宙から雨雲を見る」長崎大学・レーダー観測の現在と未来

- 2023年07月04日

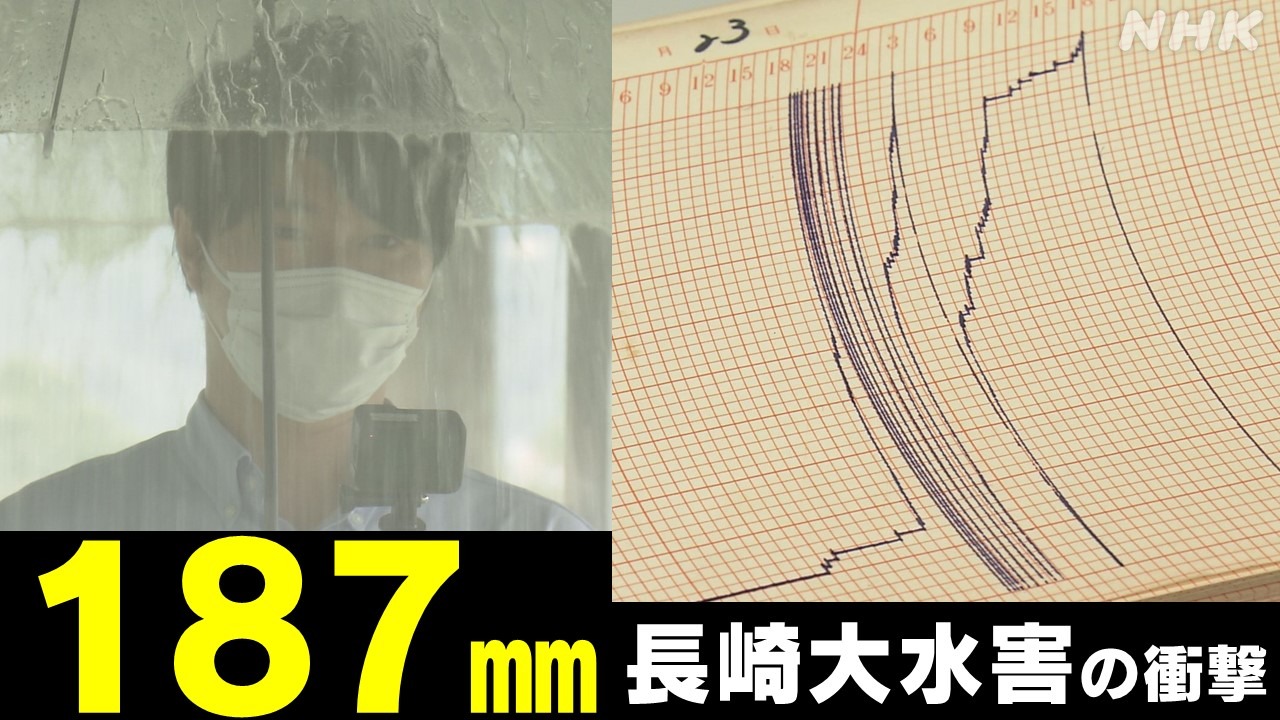

地球規模の気候変動の観測や、台風・線状降水帯といった大雨に関する災害を防ぐためにも、観測技術の進化は欠かせません。現在、さまざまな手法で気象観測が行われていますが、宇宙からの雨雲レーダー観測も行われています。宇宙からの観測はどのようなことが分かり、どのように解析されているのか。気象レーダー解析の最前線を取材しました。

NHK長崎放送局アナウンサー・気象予報士 木花牧雄

宇宙からのレーダー観測のメリット

宇宙からの雨雲観測の解析はどのように行うのでしょうか?長崎大学工学部を取材しました。

長崎大学大学院工学研究科の瀬戸心太准教授です。 長年JAXAと共同で、人工衛星に搭載したレーダーで雨雲を解析する手法を研究しています。

瀬戸さんが研究しているのが「GPM主衛星」に搭載されたレーダーです。2014年2月、H2Aロケットで打ち上げられました。

この衛星には「DPR(Dual-frequency Precipitation Radar)」(二周波降水レーダ)がついています。2つの異なる周波数のレーダーで雨雲を解析することで、弱い雨から強い雨、さらには雪まで宇宙から観測することができます。

衛星からは様々なデータが送られてきます。👇は長崎の上空に来た時のデータ。赤い丸の中が降水量の数値です。

こうした衛星からのデータを解析することで、地上からではわからない様々な情報が手に入ります。

1つは、雨雲の3次元構造。どの高度で、どれくらいの雨の強さになっているのか確認することができます。

はるか上空の雨雲の状況がわかることで、その後の予報などに利用できます。

上空の雨の状況がわかれば、今雨が降っていなくても、しばらくすると雨が降るという情報がわかります。

「超短時間予報」と私は考えているんですけど、そういったこともできるので、3次元でわかるというのはいろいろなメリットがあると思っています。

さらに衛星からのレーダーは、地上レーダーでは捉えられない「海上の雨の情報」もわかります。下の写真は2023年の台風2号の進路図とDPRでの観測画像です👇

日本に近づくはるか前の台風でも、雨の強さなど詳細な情報を得ることができます。

海に囲まれている日本。海上の情報は非常に重要ですよね?

例えば、線状降水帯は九州の西側、東シナ海で水蒸気が集まり、九州に集まってきて、雨を降らせると言われています。海の上を監視しておくことは天気予報などの面で非常に重要だと思います。

衛星レーダー観測の課題が現れる

「レーダー観測」という言葉は日々の気象情報でもよく聞くと思います。現在、観測しているレーダーは主に地上に設置されたレーダーです。電波を出し、雨や雪から反射してきた電波を計測して、その強さや位置などを測ります。 地上に設置されたいくつものレーダーで日本全国をほぼカバーしています。

衛星レーダーの観測は、地上レーダーの情報に加えて、地上レーダーで捉えられない情報を探ろうというものです。 ただ、衛星はロケットで打ち上げなくてはいけないため、アンテナの大きさに制限があります。

そのため、地上で使われているレーダーよりも高い周波数を使わざるを得ないということです。周波数が高いレーダーは、雨と電波が当たった時に電波が減衰してしまうことがあり、こうした点も考慮しなければなりません。

初代の衛星レーダー観測では、1つの周波数のレーダーで観測していました。衛星から電波を出し、跳ね返ってきた電波を、減衰などを考慮して補正する式を用いて、雨の強さを求めていました。

しかし、その後、衛星レーダー観測に課題が出てきました。現在、稼働しているDPR(二周波降水レーダ)では、雨の情報を詳しく得るために、従来と同様のレーダーに加え、より周波数の高いレーダーを搭載しています。この新たに搭載したレーダーに対して、雨の強さを求める従来の式を導入しようとしましたが、周波数が違うため精度よく適用することができませんでした。

雨粒の大きさに注目!新たな関係式

そこで瀬戸さんは、「周波数によらない要素」で関係式を作れないかと、発想を転換しました。

注目したのが「雨粒の大きさ」です。この情報を計算式に取り入れたのです。

どうして雨粒の大きさに注目したのですか?

雨の強さとか雨粒の大きさっていうのは実際に「そこにあるもの」、「決まっているもの」ですから、観測するレーダーによって変わらないわけですよね。

周波数に関係なく存在する物理量で式を作れば、2周波観測をしているレーダーにより良いじゃないかと考えました。

「雨粒の大きさ」と「雨の強さ」の関係式を導入したことで計算量は増大しましたが、その点はコンピューターを活用することで対応することができました。

雨粒の大きさに着目したことで、衛星のレーダー観測の検証もしやすくなったといいます。

長崎大学の屋上に案内してもらいました。

ここに設置されているのが「ディスドロメーター」という観測機器です👇

この観測機器では、「雨粒の大きさ(Dm)」と「雨の強さ(R)」という、瀬戸さんが計算式に取り入れた情報を、実際に観測できるのです。 各地の研究機関や大学に設置されているので、様々な場所で、衛星データから計算した値と実際の値を比較することができます。その結果、 観測精度の向上が期待できるといいます。

瀬戸さんが考案した手法によって、DPR(二周波降水レーダ)による観測精度は上昇。この成果は2021年の日本気象学会の賞も受賞しました。

数式やコンピューター研究の醍醐味

数式やコンピュータを駆使して、新たな成果を出す研究の醍醐味。瀬戸さんはどんなところに感じているんでしょうか?

こうした研究は、昔から関心があったのですか?

子どものころから、算数や数学が好きだったんですよ。「数式と数式を組み合わせたら、こういう答えが出ます」というような、子どものころから好きだったことをやっている、というのはあります。

「算数とか数学だけではなく、コンピューターを組み合わせて」生み出しているということは、自分がやりたかったことができていると思うし、楽しいというか、やりがいがあります。

衛星レーダー観測の未来は?

衛星レーダー観測をもっと生かしていくためには、まだまだ課題も多いと瀬戸さんは言います。DPR(二周波降水レーダ)は高度約400kmを移動しながら観測しています。しかも1台での運用のため、主に以下の課題があるといいます。

・DPRで観測できる範囲が狭い

・同じ場所を数日に1回程度しか通過しない

気象衛星ひまわりは赤道上空の約3万5800㎞にある静止衛星で、雲の形や明るさなどを見ることができます。衛星から見える範囲の地球全体という観測範囲の広さと、数分ごとに観測という頻度の高さを兼ね備えています。このひまわりのように、日本を含む「広い範囲」を「高頻度」でレーダー観測できるようになれば、日々の気象情報は飛躍的に進歩すると言います。

瀬戸さんはこれからの研究で、どんなところに関心がありますか?

観測の精度ですね。さらにアルゴリズムを改良して、もっと観測精度を上げたいなと考えています。

衛星本体の「ハード面」の進化と、瀬戸さんの研究のようにデータを解析する「ソフト面」の進化。この2つの進化で気象予報の未来が変わっていくことを実感しました。